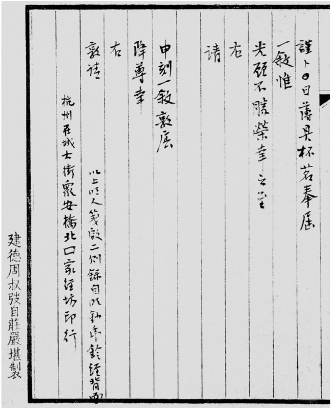

| 一个“贾”字搁在了周叔弢的心上,就是放不下来。 这是在1927年4月的天津,他在一位古书商人店里看到了一部宋刻《妙法莲华经》(简称《法华经》),是小字本,当年刻工手艺非常了得,文字清晰爽朗,赏心悦目,一看就是宋版中的上品之作。这卷子是宋刻的一点问题都没有,然而,在经卷的卷七末尾唯一留下的一个牌记“临安府众安桥南□官人经书铺印”,因为虫蛀的缘故,这要紧的印书人的姓氏上半边残损掉了,只留了下半个“贝”字。(图7-1)

图7-1 南宋临安府众安桥南贾官人《妙法莲华经》卷七末尾牌记 老周盯着这半个“贝”字好长时间,忽然说,这里面有问题啊。那书商吓了一跳,以为老周看出什么伪造的马脚来(那时书市上作伪冒充宋版书的事情多有发生)。哪知老周就问这“贝”字应该是啥字,书商这才放心了,他想都没想就说是“贾”字。可周叔弢偏跟他顶牛,问他为什么不是“贺”字或“费”字?还说,冷僻一点的姓氏像“资”字、“贡”字、“员”字、“贵”字和“贯”字等,也有可能啊。那书商被周叔弢张口即来的这大串姓氏给“噎”住了,哑口无言,心里只觉得这老周死心眼,随便哪个字不就是一个姓吗?随便姓什么这卷子不都是宋版啊?犯得着就为这么半个字,绞尽脑汁瞎琢磨。 你还别说,那书商的感觉一点儿没错,周叔弢就是这样一个“死心眼”的人。他好藏书,宋刊元椠明版清刻等等书中精品,家藏极富,但这些善本他不是充充门面拿来“显摆”的,他是用来研读的。说具体点,就是一种书通过多种版本的比对,校勘得出更为精善的本子。所以,他看书特别的“抠”。他的好友方尔谦是个写楹联的高手,送了他很多对联,比如他三十岁生日时写给他的:“生日似荷花,六月杯盘盛瓜果;宗风接荛圃,三郎沉醉在图书。”还有像“略师蝯叟(清书法家何绍基)中年字;时得荛翁(与“荛圃”同指清藏书家黄丕烈)未见书”,两个联句中的下联都是称扬他的好学与善藏。又比如说:“所适在思得误处;校勘若对与仇家。”上联用典《北齐书•邢邵传》中的“误书思之,更是一适”一语,下联借用校雠的“雠”的释义,状写周叔弢对于校勘图书这件事的孜孜不倦和怡然自得。(图7-2)

图7-2 张恂于1931年为周叔弢作《自庄严堪勘书图》,许保之篆文题字 可见,你说他是“死心眼”,一点儿都没错。像一般人得到一部宋版书,一定会以为这是现在那些古籍的“祖本”,而且以宋人那么高的知识水平,文字上准没错的。但周叔弢觉得读书就应该是“死心眼”,读宋版书也是一样的。举个例子,司马迁《史记》在南宋福建黄善夫刻本之前曾有三种版本,裴骃《史记集解》、司马贞《史记索隐》、张守节《史记正义》,三种书“三分天下”,都是各管各刊印上市的。但是到了黄善夫“一统天下”将它们合刻在一起后,出状况了。怎么了?合刻本中的《史记正义》颇有删节,譬如《项羽本纪》里写到“项王自立为西楚霸王”,这句话下面原来的《史记正义》还有一段注文说:“旧名江陵为南楚,吴为东楚,彭城为西楚”,很清楚地解释了“三楚”以及“西楚”原来的意思。可是黄善夫刻本却脱漏了这十六个字。所以,周叔弢认为追求书本原真性的这种“死心眼”,肯定要比那些瞎读书的“缺心眼”好得多。 而这次周叔弢之所以跟这半个字扛上了,一定要“抠”它一个水落石出,还缘于早些时候他看到了一部明刻本的宋人著述。这是北宋许洞(沈括的舅舅)写的《虎钤经》,它不是什么佛家的经文,而是教人怎么打打杀杀的兵书。老周在这两册书纸的某张纸面背后,发现有两则手写的“短信”,觉得有点意思(明人亲笔写的信在今天毕竟已非常少见了),便把它抄录了下来,却对纸上的“杭州在城大街众安桥北□家经坊印行”这行字(“在城”一词似有误),心有不解,关键就是缺损的那个字,正好叫人对这家书铺老板姓啥名谁不明所以。(图7-3)南宋时临安城刻书的店家,像姓陈、姓尹、姓郭、姓容、姓张、姓廖什么的,总有个有别于人的名号。现在缺一字就使得这家书铺都没法称呼了。所以,老周对那个“众安桥北”的家伙还没搞定,现在又冒出一个只露出半张脸的“众安桥南”的书老板,他怎么能视而不见,放“他”一马呢?

图7-3 周叔弢《古书经眼录》记录的另一则“众安桥店铺”疑问(“明钞”当作“明刻“) 还有,周叔弢的“眼格”非常高,对善本收藏定下了自己的“门槛”,称作“五好”标准。第一,版刻字体好,等于一个人先天就体格强健;第二,纸墨印刷好,好比一个人后天营养得宜;第三,题识好,如同一个人富有才华;第四,收藏图记好,宛如美人薄施脂粉;第五,装潢好,就像一个人衣冠整齐。古往今来似乎还没有人能够像他这样高标准地收书藏书。现在碰到那么重要的版本信息遭残损了,就跟本来很健壮的人忽然受了点外伤一样,在他的“眼格”里面有点异常不像样,你得跟大家有个交待。所以不搞清这个字,也像眼里揉进了一粒沙子,他难过!那书商和周叔弢很熟,知道他家财万贯,见到好书一般都是志在必得,不惜重金,真的就像当时传说的绿林好汉不惜代价买盒子炮那样。这部宋刻《妙法莲华经》世上流传极少,所以他肯定是不会轻易放弃的。于是书商就很大方地跟他说,这书要不您先带回家慢慢看,等您觉得没啥问题了,再来付钱不迟,咱也不缺钱。正好那天周叔弢身边倒是没带多少钱,想想在这里只能看个大概,先拿回去细读一下也好,便说声“谢啦”,把书带回家了。 这书到了周家后,周叔弢就想着请几个知心朋友一同鉴赏一下,顺便也请他们琢磨琢磨这个被书虫吃了一半去的字,真的会是“贾”吗? 第一个来看书的是劳健章(字笃文)。此人写得一手好字,看到他写的字,周叔弢都不敢下笔了,所以,老周读书一有什么心得要往这书上题识,肯定想到请他来帮忙写字,好像只要劳健章一题字,这书顿时就神采奕奕、价值连城了。可劳健章这人的脾气爽爽快快、风风火火的,不是一个能够耐下心来“抠”字的那种人,他来了一看,一点疑心都没有,嚷道,算了吧,我说老哥,可不就是一个“贾”字嘛,这有啥好琢磨的,是“贾”,就这字你还犯“疑心病”啊!你省省心吧!周叔弢被劳健章一顿训,但他心里一想,你这家伙说话放炮似的,不动脑子张口就来,太随随便便了,谁信啊?他还是放不下这个字。 第二个来看书的是罗振玉(号雪堂)。这家伙了不得,那时在全世界都称得上是一等一的大学者,见多识广,博学有识,再冷僻的东西他都通晓,就连远在殷商时期的甲骨文他都有极高的见识,还有那个已经几百年没人认得的“死文字”西夏文,他都能说出个道道来(只是他在政治上既是“死心眼”,也是“缺心眼”)。他一见这经卷,说是宋刻本毫无问题,但这蚀了的半个字究竟是啥字,他居然不肯说。问他为什么不说,他有点矜持地说,我罗振玉哪会不晓得这个字?我一看就知道,就是这个字了,那本书上有,但我一时想不起来那本书搁哪里了,所以我现在不好说,等我找到那本书了,再告诉你吧。哪本书?你看我周家满屋子都是书,什么书没有?你再看看找找?罗振玉一翻白眼,你别瞎闹了,那本书远在日本呢!好家伙,你罗振玉够邪门的,在我周某人面前居然还卖关子!周叔弢有点不太高兴了。 但是你不高兴也没办法啊,人家大学者有他自己的“鉴定”标准,拿不出确凿证据,他宁可啥也不说。 就这样,认证《妙法莲华经》上这半个字的事就这么搁下了。可时间一长,那书商不乐意了,敢情你周叔弢不但差钱,还能差这么久时间啊!便叫人来探问这书您究竟准备拿它怎么办,意思是你得尽快把钱付了,或者把书还给我,别耽搁我的生意啊。 那天周叔弢心里正闷呢,听到那书商托人带话过来,一阵不爽,差一点爆粗口,但刚要开口,自己又硬生生刹住了。老周是一位喜欢佛学、注重修行的人,就看他的藏书也跟别人不一样。与当时其他藏书家的藏书首选经部和史部古籍不同,周叔弢兼收并蓄,尤其偏好于收藏子部和集部,其中老周喜爱的佛典就属子部。除了这部《妙法莲华经》,他还藏有南宋湖州刻本《华严经》、宋刻本《五灯会元》《注心赋》《雪堂行和尚拾遗录》,以及金刻本《观音偈》、元刻本《庐山复教集》,等等,元刻的《妙法莲华经》他也有,在他看来这些都是非常珍贵的释家典籍。他的书斋“自庄严堪”就取名于佛经,“庄严”梵语意为装饰,“自庄严”在佛经中的意思是积累功德以装点自己(“堪”同“龛”字)。 现在他想到,自己今天心浮气躁的实在不应该,想要开口喷人更不讲理,是你周叔弢欠着人家的书和钱,居然还好意思发脾气?做人不能这样蛮横无理的!他在心里重重地告诫了自己一番,然后亲自上门向那书商赔不是,接着又按照对方当初开出的书价,一次性将书款付清了。 书是买下了,但这半个字在周叔弢心里仍没放下。他现在唯一的希望就在罗振玉身上,可能只有他可以给这个字有个正解。于是过了几天他就去拜访罗振玉。可是到了罗住的地方,邻里说罗家前几天好像搬走了,搬哪里去也说不清。老周那个懊丧啊!回来后,劳健章上门看他,安慰说,我的老哥,这《妙法莲华经》你已经有个唐人写的小楷卷子,还有一个元刊的大字本,现在又有了这宋刻的本子,堪称是“法华三绝”啊!(图7-4)这是你老哥积善而来的因缘善果,应当皆大欢喜的,我看着都羡慕死了,而且我作为这“三绝”的见证人,感觉自己的福分也不轻啊!

图7-4 南宋临安府众安桥南贾官人《妙法莲华经》的扉画,左下角有“凌璋刁(即雕)” 被劳健章这样一劝慰,周叔弢也释怀了,那愁眉苦脸又复原成慈眉善目了。当然,偶尔也会想起那个残损的姓氏,想到罗振玉,想他总不会就此人间蒸发了吧。 罗振玉确实没有蒸发,事实上他也没有搬家。他确实跟人说过要搬家,但那时候只是听朋友介绍,去大连旅顺走了一趟,看看那里是否可以作为自己以后安家的地方。 过了夏天,又过了秋天,这一年过得很慢。一直到这年的冬天,罗振玉不请自来,一手拐杖一手皮包,慢慢悠悠散步似的上门了。周叔弢喜出望外地把他迎进客厅,用上等茉莉花窨的花茶款待他。宾主客套一番后,老周便提起那个茬儿,说是就等您来把这谜底揭开。 罗振玉淡淡一笑说,哪有什么谜底,不就那个字嘛。哪个字?就是“贾”啊!老周听了不乐意了,搞了半天,绕来绕去,最后还是这个“贾”字?你罗振玉那天卖什么关子? 罗振玉说,我从不卖关子,那天我只是想不起来那本书当时搁在哪儿了,现在我把书找来了。说着就从皮包里摸出一本书来,线装的,但一点不旧,基本上可以算是新出版的。什么书?也是一册佛经,书名《佛国禅师文殊指南图赞》。罗振玉翻开书后,周叔弢看到一幅版画,在画的右侧,赫然有个书铺牌子称:“临安府众安桥南街东开经书铺贾官人宅印造”。(图7-5)

图7-5 《佛国禅师文殊指南图赞》牌记“临安府众安桥南街东开经书铺贾官人宅印造”。日本京都国立博物馆藏 罗振玉笑道,这个“贾”假不假?这下你心里踏实了吧! 原来,罗振玉早在十多年前,1916年的秋天,在日本神田香岩家做客时就见到了这本《佛国禅师文殊指南图赞》。它的版式为一面一图,一图一偈,上图下文,绘写善财童子在文殊菩萨指引下,依次参礼53位善知识,而即身成佛的故事。书中54幅图像和54首七律诗体的赞偈出自北宋释惟白的创意,序言和记述性文字则是中书舍人张商英的手笔。整部书的版式类似唐人写经惯用的卷轴式样,图版内容前后连接,循序渐进,而图文绘刻又十分精美,字画合璧,可谓是一部佛教典故“连环画”,也是迄今为止世上最早的一部大型佛教版刻组画,在宋刊佛教版画中当占有非常重要的一席。罗振玉第一次看到这样漂亮的宋版佛书,心里非常激动,当即向神田香岩提出,在中国从未见过和听说有这样一部佛教典籍,自己打算影印这部书,广结善缘。神田香岩慨然应诺,并告诉罗,东京的三浦将军家也藏有同样的这部典籍。可见那时这书在日本居然有两部。罗振玉在影印时还写了一段跋语,其中有云: 宋代刊板,蜀最盛,杭最精。南渡以后,吾杭书籍铺雕板若陈道人铺、尹家书籍铺、张官人宅文籍铺,可知者寥寥此数家耳。此书为众安桥南街东开经籍铺贾官人宅印造,为近人治板本学者所未知。其雕造画象甚精,我国乃无传本……予往欲撰两宋杭州雕本考,苦前籍所记甚略。今得此书,知又有贾官人宅刊本,且藉知宋世卷轴之式虽渐废,而刊本有尚存卷轴式者,亦以前考板本诸家所罕知者也。 而罗振玉那天在周家第一次看到《妙法莲华经》上的那个牌记,就马上联想到《佛国禅师文殊指南图赞》上的牌记,由此判断老周手上的这个卷子虽然“贾”字已被蠹蚀了一半,但可以肯定就是“贾”字。罗振玉十年前是在日本影印《佛国禅师文殊指南图赞》的,所以即使是影印本,这部书在中国也流传极少。罗振玉凭印象一眼断定了老周这书上的牌记,但却一时想不起自己印的《佛国禅师文殊指南图赞》究竟可以在哪个地方或书柜里找到,又不愿意这么“凭空”一说,便想等到哪天日本那书找到了,再一并给老周一个交待。手无证据就不开口,罗振玉也算是个“死心眼”的人。 周叔弢虽然被这事儿缠了大半年,但最后总算是让罗振玉“断案”了结了,没有白等,所以这时候心里也是十分的畅快高兴。一高兴,便将那本《妙法莲华经》捧出来了,一定要罗振玉在这上面留下一段墨宝。罗也不客气,把自己结合日本的藏书解开老周这书的缺字一事,写成一段跋语,附在了书后。两人在茶香书香之中,相谈甚欢。 后来老周的另一位密友方尔谦知道这事了,说“蚀字几于成买卖,雪翁辨得贾官人”,因为这个“贾官人”的身份终于搞明白了,这场买卖才算基本完成,称赞老周追求事实真相的严谨认真、不依不饶的态度,同时对罗振玉的“断案”水平也是大加赞赏。 时间过了近十年,1936年,周叔弢偶然在北平琉璃厂日本人田中庆太郎开设的“文求堂”看书,忽然眼睛一亮:这不就是罗振玉当年所说的那部“临安府众安桥南街东开经书铺贾官人宅印造”的《佛国禅师文殊指南图赞》吗?没错!老周左看右看,就是它,宋版原刻,居然在这里碰上了。真是物聚于所好,学常以类聚,我周某人好藏佛经,偏偏就有这样的好事让我碰上了。 当时,中国很多古籍善本流落日本,周叔弢也是担心这么好的经典佛经流散海外,所以没有片刻犹豫,就将这部佛经“连环画”收下了。不料,他后来发现在“文求堂”买来的这本佛经并非是真的宋刻本,怀疑那是日本人的仿宋本,便写了封信给田中,说上次在您这里买下的《佛国禅师文殊指南图赞》,经查验乃是贵国的翻刻本,并非宋刻原书;虽然如此,书我已买下了,并不打算退货,但希望能知道这书在日本是哪年翻印的?哪知,田中回信一口咬定这书就是宋版的。

图7-6 《佛国禅师文殊指南图赞》内页图文。日本京都国立博物馆藏 周叔弢没法跟他理喻,只得作罢,好在这部佛经覆刻本印制得十分精湛,是以老周仍视作珍藏。(图7-6)又是十年以后,1948年7月,他在堂弟、佛学家周叔迦家里看到了一部宋刊本《金刚经感应传》, 也是一部插图本,每个故事都有一版画,也跟“连环画”一样。宋版书中有插图的并不多,而像这样有如此之多版画的非常少见,也称得上是稀世之宝了。于是,周叔弢在这部佛经上写下了这样一段跋语: 我国版画不知始于何时,余所知者,当以唐咸通九年(868)王玠施刊《金刚波若经》卷端之扉画为最古;宋、元佛典多沿此例。若每事插图,唐代无所闻,宋刻传世也罕。临安府贾官人印造《佛国禅师文殊指南图赞》,今在日本。余所得为宋、元之际日本覆刻本,已自矜为神秘。若此刻宋刻宋印,为中土仅有之孤本,其可珍贵为何如耶! 文内这句“宋、元之际日本覆刻本”,应该是周叔弢揣摩长考了很久才得出的结论。 文章原名《这“贾官人”是假是真?“死心眼”的周叔弢跟它扛上了》 |