| 自1843年上海开埠起,为掌控中国经济金融命脉,大批外资银行涌入中国。从1845年首家外资银行——丽如银行开业始,至1911年在华外资银行已达25家,分支机构超过百个,其不仅发行货币,操纵金融,而且控制外贸,左右财政,对中国经济金融造成了全方位冲击。在此过程中,国内大量典当、钱庄、票号等传统金融机构纷纷破产倒闭。为挽救此不利局面,清廷率先成立户部银行,此后天津官银号、浙江官银号等地方银行,以及上海信成银行、浙江兴业银行、四明商业储蓄银行等中资银行也相继设立,从而开启了国内现代金融的转型之路。其中,一批民族金融先驱如中国银行、交通银行等在积极借鉴吸收西方银行经营模式的同时,仍保留了许多优秀的传统“做派”,如邀名家设计建筑、题写招牌等,以致外资银行亦不得不“入乡随俗”,延请名人政要题写“汉字招牌”。鲜为人知的是,中国银行还曾用过多款名人手书“招牌”,其中谭延闿为其写过金字招牌。

谭延闿(1880年-1930年),湖南茶陵人,生于浙江杭州,字组庵,号无畏、切斋,是科举史上最后一位会元,与陈三立、谭嗣同并称“湖湘三公子”;与陈三立、徐仁铸、陶菊存并称“维新四公子”,曾被授予上将军衔、陆军大元帅,先后任两广督军、湖南督军、湖南省省长兼湘军总司令、南京国民政府主席、行政院院长等职,系近代著名政治家、军事家、诗人、书法家;有《谭延闿诗稿》《谭延闿日记》等行世。 谭延闿家世优渥、出身显贵。用今天的话说,可谓正儿八经的“官二代”。谭父钟麟为咸丰六年(1856年)丙辰科二甲第十名进士,曾任杭州知府、河南按察使、陕西布政使、浙江巡抚、兵部尚书、工部尚书,以及陕甘、闽浙、两广总督等要职,系当时权倾一时的实权派。谭延闿自幼随父四处奔走,东至江浙,西迄陕甘,南及闽粤,北达幽燕,读万卷书,行万里路,见闻广博,阅历丰富。且天资聪颖,过目不忘,6岁就入塾,当时其父要他日书楷字数页;三日作文一篇;五日吟诗一首……在严苛的训练下,其很早便显露出与众不同的才华。10岁已通制艺,且能写一手刚劲有力的大楷,连翁同龢观后也大为感叹,给谭钟麟的信中赞曰:“三令郎,伟器也,其笔力殆可扛鼎。比闻入泮,行即胜骧。”后真如其所言,谭13岁中秀才,22岁中举人,24岁参加最后一次科举并高中头名,成为会元。同年4月参加殿试,其文优字好,本能成为状元。但慈禧太后在最终圈定名单时,发现其既是湘人,且又姓谭,疑与“戊戌六君子”谭嗣同有染,遂将其降为二甲第三十五名,赐进士出身。而在接下来的入院朝考中,谭又考取了头名(即朝元),授翰林院庶吉士,一补湘人二百年之缺憾,自此声名日隆、享誉桑梓。

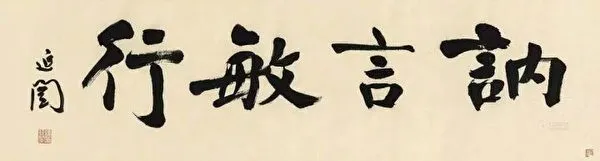

讷言敏行

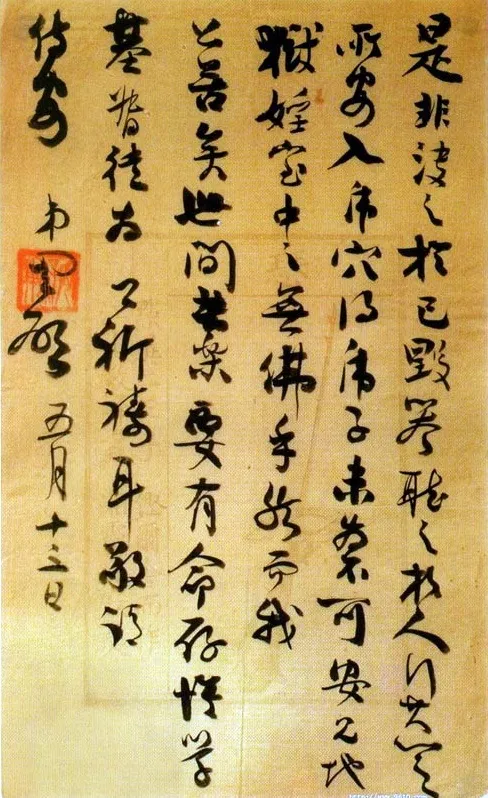

《致山父》书札 纵观历史,父子反调、背道而驰的例子不在少数,且父辈越保守、越封建,而后辈往往越开明、越激进。谭延闿正是如此。其不仅思想进步,反对封建礼教,而且追求“与时俱进”:清朝末年,他积极响应维新变法,并在“丁未新政”中成为湖南立宪派首领;辛亥鼎革,其成为革命元老,以“翰林”身份推翻封建王朝;二次革命之际,其又参与“倒袁”和护国运动;后追随孙中山,结盟蒋介石……每逢历史关头,都能或多或少地看到其身影,这也为其积累了足够的“政治资本”:辛亥革命后三度执掌湖南;1924年当选国民党第一届中央执行委员会委员、中央政治委员会委员兼大本营秘书长及湘军总司令;此后又代理广州国民政府主席、中央政治委员会主席及国民党中央党部主席;1928年出任南京国民政府主席、行政院院长。但在常人看来,其身居高位却政绩平平、建树不多。其实,谭延闿在做“一把手”即主政一方时还是颇有作为的。如在湖南期间,他曾厉行“开明专政”,不仅改革田赋,振兴实业,发展贸易,兴办教育,而且重视金融,亲自牵头将湖南官钱局改组为湖南历史上首家现代商业银行——湖南银行,此后又多方筹措、身体力行推动裕湘银行、长沙银行等10余家银行设立,有力促进了近代湖南金融业发展,也使湖南成为当时中南地区的金融重镇。其时,许多新设银行为尽快打响知名度,在市场上站稳脚跟,都竞相邀请名人政要题写招牌。谭作为“父母官”,本身又是书法家,故邀其题字者甚众。对此,他来者不拒,有求必应。对本地银行自不在话下,一概应允,就连诸多慕名而来的省外银行如中国银行苏州分行等也欣然挥毫。据不完全统计,仅其题写的各类银行招牌就不下20家,故坊间“戏谑”其为爱写银行招牌的“专业户”。  行书临米芾诗四条屏 行书临米芾诗四条屏

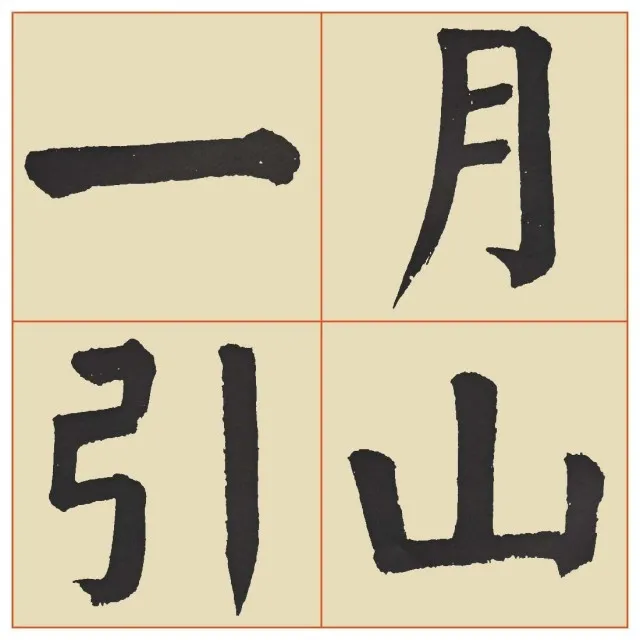

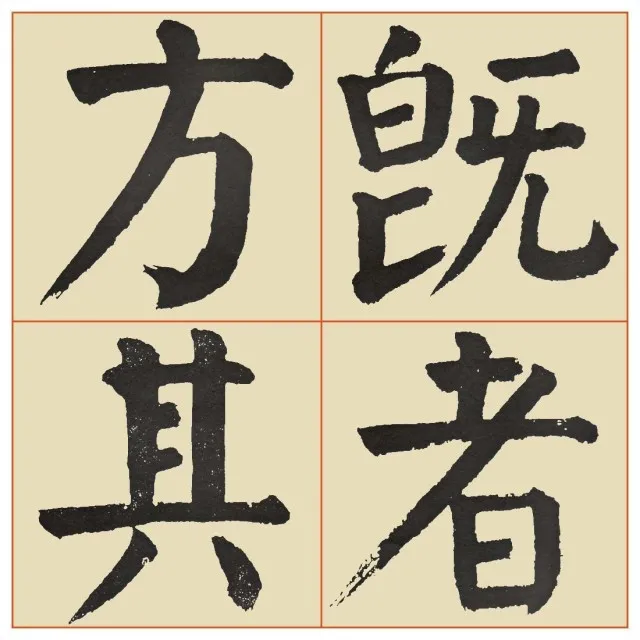

勋劳议论七言联 其实,民国时期请名人尤其是官员题写招牌乃当时之社会风气,如孙中山、郑孝胥、孔祥熙、陈果夫、宋子文等都为银行写过招牌。并且,请名人尤其是官员题字这一“传统”也延续到了今天。但毋庸讳言,当下官员的书法多为“票友”水平,极少有专业水准和学养支撑,故往往字随人废或“权”过“字”迁。而细究民国时期的官员,其中很多人本身就是名副其实的书法家,且往往集政治家、书法家、文人、诗人乃至教育家等多重身份于一身,如于右任、吴稚晖、胡汉民、徐谦等不仅都是政府高官,而且自身学养深厚,书艺精湛,故其题字历久弥新,经得起历史检验和专业审视。 谭延闿亦不例外,其书法也兼具艺术和文化双重价值,并以一手雄强劲健、格局宏阔、正大气象的颜体楷书被誉为“民国楷书第一人”“民国四大书法家之首”“民国以来学颜字无出其右者”而名扬书史。业内皆知颜字并不好学,古往今来学颜者不计其数,而学有所成者寥寥无几。谭之所以能突出重围,成为公认的颜书大家,首先就在于其摸索到了一条独特的学书路径,即:先“专”。作为最后一批科举考生,谭早年间也不能免俗,从欧、赵入手,追求“楷法遒美”的“应试书体”,书风过于秀丽妍美、工稳端正。随着阅历和眼界的开阔,30岁后逐渐将符合本性的颜字作为主攻方向,但凡所见颜字如《李元靖碑》《元次山碑》《自书告身》《麻姑仙坛记》和《争座位帖》《祭侄文稿》等无一不心慕手追,通临百遍,遂得颜书宽博浑厚之真谛。后“博”。在精研颜字基础上,其又兼涉篆隶,旁及北碑,尤其是40岁后于“宋四家”“明四家”等用功尤勤,书风逐渐定型,风格日趋成熟:点如坠石,画如夏云,钩如屈金,戈如发弩,用笔稳健沉着,锋藏力透,似有千钧之力;结构端严精卓,天骨开张,如贤者正襟端坐;气息庄严肃穆,大义凛然,深得庙堂之气、宰辅之气、正大之气。无论是南京中山陵碑亭内巨幅石碑上“中国国民党葬总理孙先生于此”两行金色大字,还是黄埔军校校门口的“陆军军官学校”,抑或是中国银行苏州分行门楣上的“金字招牌”,无一不宽博雄健、骨力通达,墨色丰润、气势磅礴,给人以强烈的视觉冲击力和艺术感染力。

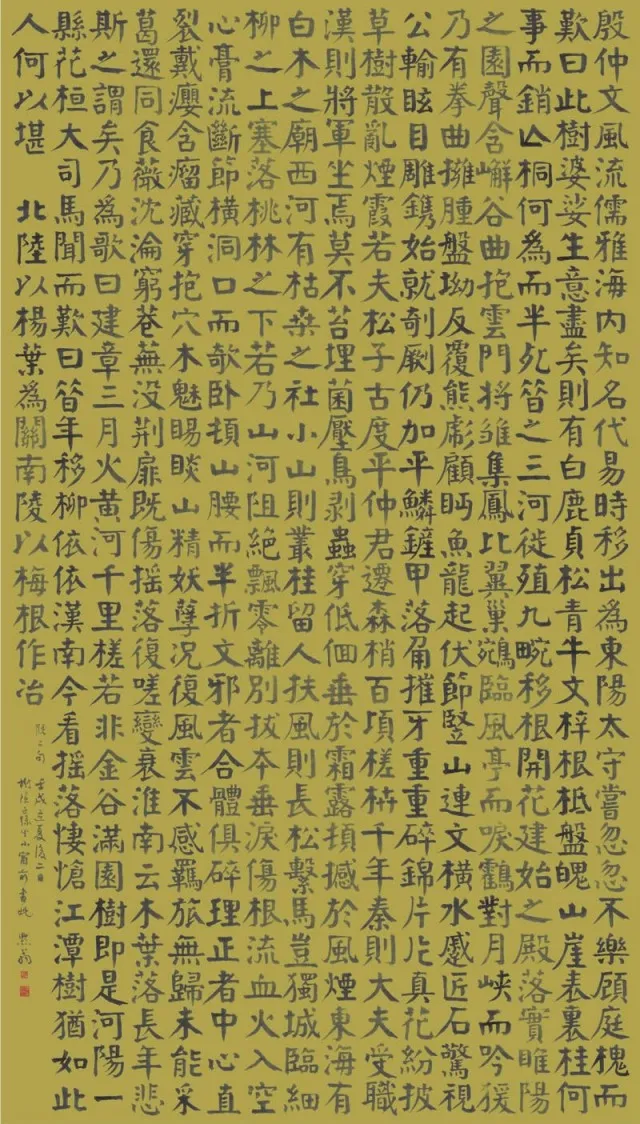

楷书《枯树赋》

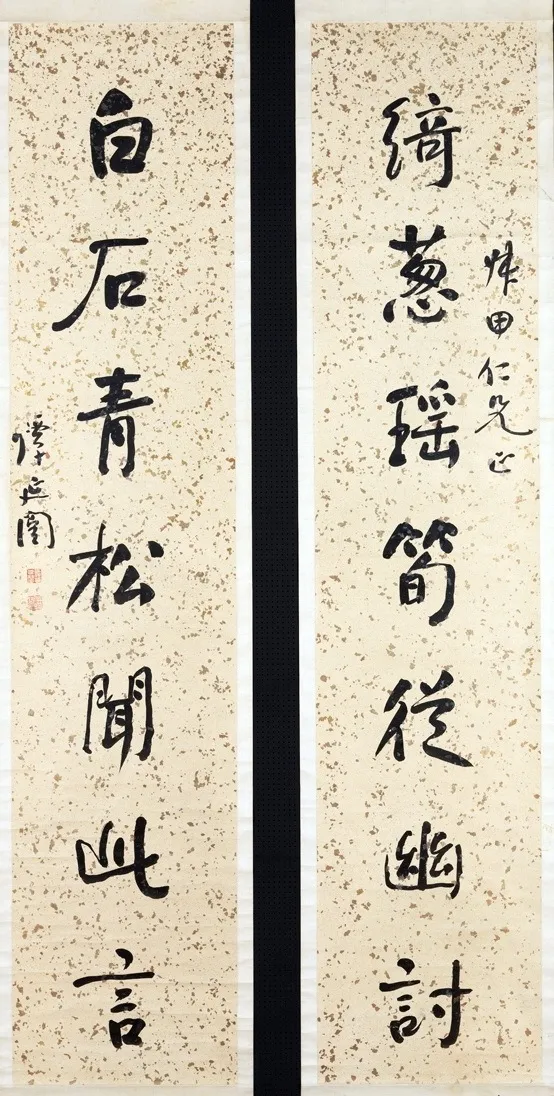

绮葱白石七言联 如果说“字内功”是其学颜成功的基石,那么“字外功”则是无疑其成功的翅膀。翰林出身的他旧学功底深厚,尤擅吟诗作赋,且才思敏捷,常即兴赋诗,出口成章,所作诗篇众多。然因其为人率性洒脱,不注重作品收集,故诗作多数已散佚不存。其逝世后,胞弟谭泽闿将其往来通信以及日记中的诗作整理为《慈卫室诗草》《粤行集》《讱庵诗稿》《菲翁诗稿》等四卷,结集成《谭祖安先生手写诗册》以手稿影印形式出版,收入诗作约450首,最初流传于亲友之中,外人知之甚少,后由湖南人民出版社重新整理出版,方才得以示人。通观之,其诗宗法盛唐,取法高古,格调高雅,内容多为抒发感情之作,蕴意精微,抒写襟抱,出以自然。此处仅摘取一例,如其写给高陇老家友人谭泽洋的七律《寄皋农》: 长夏空斋百虑清,端居还忆老经生。 书堂灯火余前梦,高陇桑麻想太平。 人世茫茫谁得料,残年默默愧无成。 蟠藤山色应如昔,知我怀君此日情。 此诗情感细腻,内涵丰富,既细述对友人的思念和祝愿之情,也含蓄自责、抒发感叹,尤其是尾联呼应首联,遥想故乡风光,借此抒发情感,表达思念,与王勃“海内存知己,天涯若比邻”之句有异曲同工之妙。

文字归意联

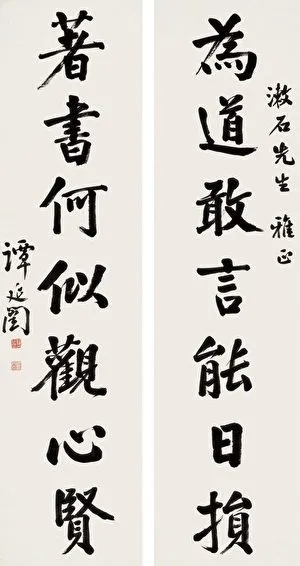

为道著书联

若仅凭“字内功”与“字外功”,谭延闿恐还是难与当时的众多书家拉开差距。在笔者看来,真正使其成为颜书大家的关键还在于其跌宕曲折的人生经历和豪迈豁达的性格特质,尤其是独特的戎马生涯。众所周知,颜真卿不仅是大书法家,而且能文能武,骁勇善战,曾参与平定安史之乱。同样,谭延闿也颇具文韬武略,其不仅担任过北伐联军总司令和国民革命军第二军军长,甚至险些成为黄埔军校校长,而且拥有丰富的实战经验,于讨袁、护法、讨曹、北伐等役均有战功。更难能可贵的是,其还枪法了得。早在1912年首次督湘时便在一众武将前“露了一手”——双手持枪,弹无虚发,这不仅在文官中绝无仅有,即便在常年拿枪的武将中亦不多见,故赢得了“翰林将军”之美誉;北伐战争时期,其与孙科、李宗仁在长江遭遇劲敌,卫兵枪战无效,伤亡不少,谭便持枪参战,每弹必中,很快率领将士击退敌军,难怪李宗仁叹曰:“早闻谭氏善骑射,今见之信之服之。”可以说,军人的气魄和战场的洗礼都使其在精神气质上更接近颜真卿,故其书作也开颜字新境。 走笔至此,笔者不禁搁笔感叹:银行处处是文化。除了源远流长、丰富多彩的“店招文化”,还有异彩纷呈的货币文化、建筑文化、票据文化……都值得有识之士去探幽钩沉。 (作者系中国书法家协会会员、中国文艺评论家协会会员、中国金融书法家协会学术委员会副主任、浙江省金融书法家协会副主席)

醉倚来寻联

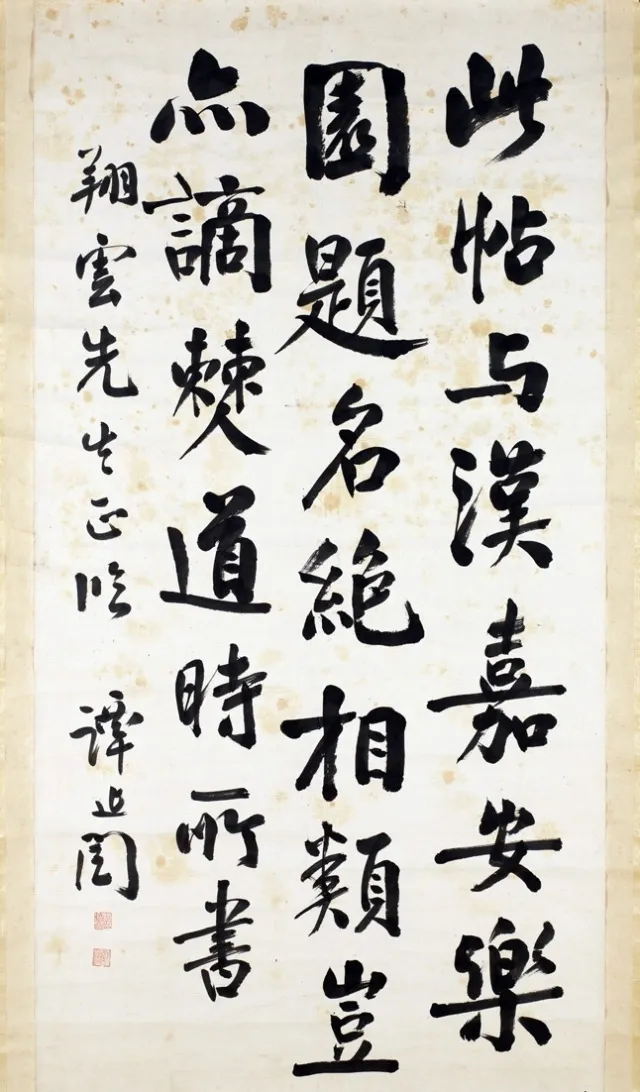

行书论书中堂

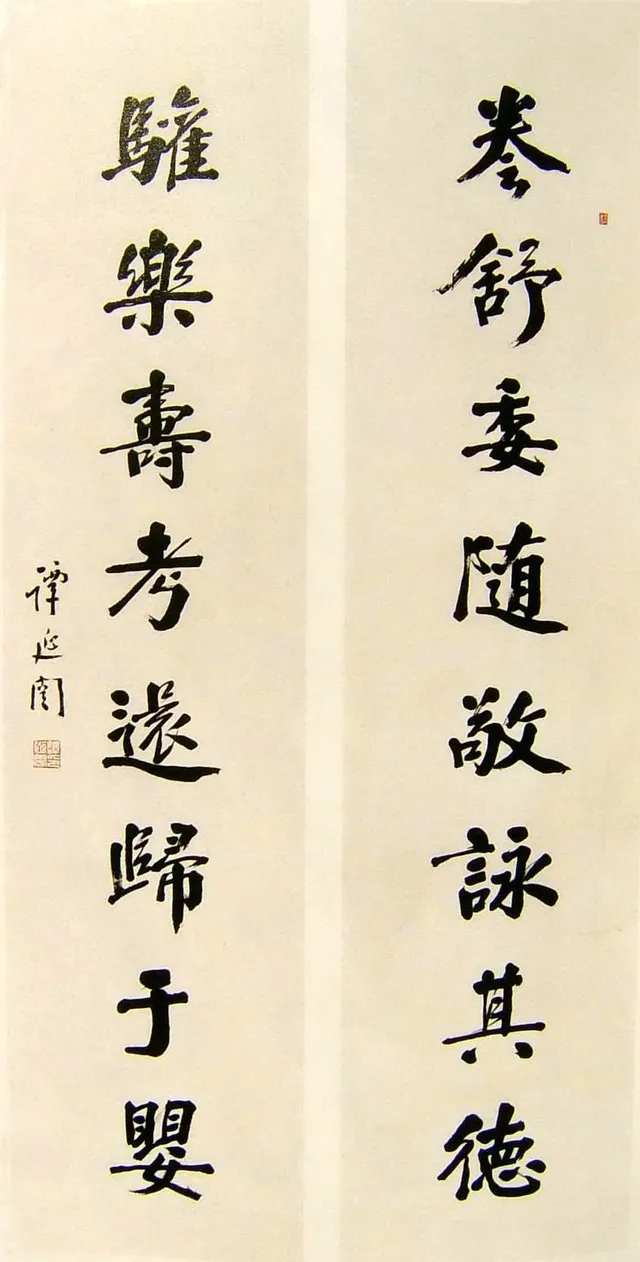

卷舒欢乐联

临《麻姑仙坛记》

感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |