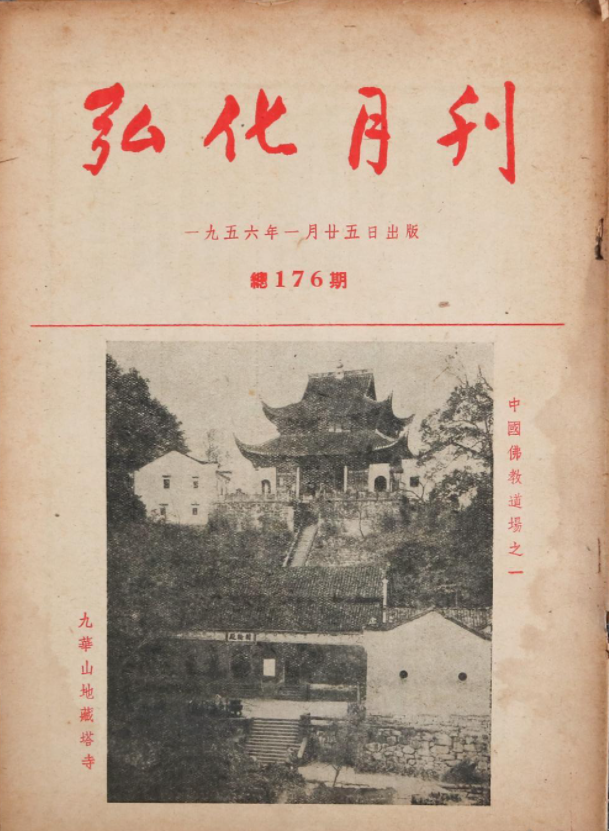

|

一弘一大师(李叔同)参加的“春柳社”为五四时期的话剧运动开创了新风,他创作的素描、水彩、油画、广告图案等各类作品为五四时期的美术革命作出了先导,他实践的“学堂乐歌”为五四以后大规模引入西方音乐提供了准备,用丰子恺的话来说,弘一大师就是“中国最早提倡话剧的人,最早研究油画的人,最早研究西洋音乐的人”[1]。故而当代学界普遍将弘一大师看作新文化运动的“早期启蒙者”“先驱者”。比如刊载于《新美术》1980年第2期关于“纪念李叔同诞生一百周年”的一则广告就将弘一大师认定为“新文化运动早期启蒙大师”[2]。邓经武《一代奇人李叔同》一文也认为弘一大师是“新文化运动的先驱者”[3]。寅亮《黄永玉与弘一大师》一文则说:“弘一大师早年留学日本,是将西方美术、音乐等引入我国的先驱者,被誉为新文化运动的启蒙人。”[4]其它诸如毕克官的《近代美术的先驱者李叔同》、孙继南的《李叔同在中国近代音乐启蒙运动中的贡献》、李颖的《中国话剧艺术的奠基人李叔同》等,也基本持这一态度。[5]但是必须指出,所有这些评价都只是讨论弘一大师前期的文艺活动之于新文化运动的意义,而对于他出家后的人生与思想,有许多人甚至批评他与当时的主流思想已相违背。认为弘一大师是由于消极虚无而皈依佛门的这种说法,从他出家之日起到他圆寂前后,再到当代,都极为普遍。弘一大师皈依佛教是在1918年旧历正月十五日,旧历五月下旬入大慈山,旧历七月十三日剃发出家,当年旧历九月受戒。这个时间正是新文化运动开始后不久,当时就有人对于弘一大师的做法提出批评。经亨颐在1918年7月10日关于“暑假修业式训辞”中就专以弘一大师为反例,认为他之所以出家并非由于学生的“不屑教诲”,亦非与诸教员的“不堪同道”,而是“盖厌于人世也”,并说这种做法“可钦而不可为训”[6]。经亨颐当日详记此事而语气更为严厉:“漫倡佛说,流毒亦非无因。故特于训辞表出李叔同入山之事,可敬而不可学,嗣后宜禁绝此风,以图积极整顿。”[7]吴稚晖也颇为不满地说:“李叔同可以做个艺术家而不做,偏去当和尚。”[8]这种说法代表着当时相当一部分人的意见,甚至在弘一大师圆寂后,仍有人将他的出家看成是人生道路上的一种退缩与逃遁。容起凡在《弘化月刊》1942年第18期上就专门发表《弘一大师出家的研究》一文,认为弘一大师“不能理解艺术的积极作用和力量,所以他的诗文只是抒发个人的悲欢情绪,与艺术的社会意义是没有多大关系的”,“虽然我们不能抹杀他表现於前半生事业上的爱国思想和革命精神,但是,这种思想和精神并不多量的溶注於他的艺术作品中”[9]。当代持这种论调的亦不在少数。俞绂棠《我国近代早期艺术家李叔同》认为弘一大师的出家是由于“资产阶级艺术家的非现实的、软弱的性格”,找不到解决中国问题的方法,“竟于1918年出家了”[10]。金梅《从艺术先驱李叔同到弘一法师》一文则比较了鲁迅与弘一大师,认为在民初以前两人的人生与思想并没有太大差别,而在之后的岁月中,前者坚韧战斗,后者消极退隐,并高度赞赏前者“掮起新文化运动的大旗”而遗憾于后者“从时代的风涛中抽身而出,抛妻别子,遁入空门”[11]。近年,何俊《〈人谱〉与李叔同的皈依律宗》一文强调了弘一大师的皈依律宗,绝不是“简单的个人归隐”“超越性的彼岸向往”,而是“在宗教的形式中涵具着世俗性,即‘明昌佛法,潜挽世风’。”这篇论文极大地澄清了很多人误解弘一大师由于对人世的幻灭感才皈依佛门的浅见,极高地评价了他在“潜挽世风”上的积极性。不过,何先生似仍然认为弘一大师皈依律宗与新文化运动之间存在的隔阂,他在文章的结论中说:“1915 年刊行的《新青年》却早已席卷神州,李叔同正是在这样的世风下,数年修习《人谱》,最终皈依律宗,传戒弘律。”[12]言下之意,弘一大师所要“潜挽”的是新文化运动风靡神州而导致的道德沦落、人心不古的“世风”。事实上,弘一大师与新文化运动的主流思想在许多地方是一致的:从目的来说,两者都要挽救世运、增进道德、启发民智;从具体途径来说,两者在科学、白话、美育等方面的认识构成互补。本文意在通过探讨弘一大师与新文化运动之间的关系,意在说明弘一大师出家后的努力不但从未离开近现代中国思想发展的总体趋势,而且大大深化了新文化的思想内涵。

二

在新文化运动开展后的第二年即1918年,弘一大师就皈依佛门。很多论者之所以认为弘一大师与新文化运动之间存在矛盾,大抵就在于新文化运动以启蒙与救亡为使命,而弘一大师却在新文化运动开始之初皈依佛门,似乎走了一条完全不同的道路。这种误解的前提就是基于出家是遁入空门、不问世事的俗见。弘一大师为何要出家,他的自述最有说服力。他1918年6月25日致日本东京美术学校校友会诸君的信中说:“不慧所修者为净土。以末法众生障重,非专一念佛,恐难有所成就也。”[13]以佛法救世,是晚清以来的一股重要思潮,康有为、夏曾佑、谭嗣同、章太炎、梁启超都希望借助佛教来发起信心、启发民智、增进道德,从而实现拯溺救世之目的。弘一大师受晚清文人的影响甚深,他在1905年春所写的《为沪学会撰〈文野婚姻新戏册〉既竟,系之以诗》四绝句其四提到“誓度众生成佛果,为现歌台说法身”,以及同年秋前写的《金缕曲·将之日本留别祖国并呈同学诸子》中说“度群生哪惜心肝剖”等,可见出他因接受晚清的维新思想而已涵具一定的佛学意识。另一方面,弘一大师又与五四时代的不少新文学家、教育家有着广泛的往来,部分还有较为密切的关系,比如蔡元培是他的老师,夏丏尊、经亨颐、朱光潜是他的友人,丰子恺、曹聚仁是他的学生等等。1918年是一个颇有意味的年份,这一年新文化运动开始不久而五四运动尚未爆发。学界之所以往往将这两个运动合称为“五四新文化运动”,就在于前者为后者提供了思想基础,后者让前者走向实践,促使了前者的发展与深入。如果五四运动提早爆发,弘一大师是否必然会选择出家,尚是未知数,或者说他的出家很有可能会延后。五四运动是一场全国运动,在弘一大师出家前所在的浙江省立第一师范学校进行得更是如火如荼,教师中间就有刘大白、夏丏尊、陈望道与李次九被称为“四大金刚”,校长经亨颐在当时又是五四新文化运动的支持者。[14]如果弘一大师尚未出家,省立一师的五四风潮在他内心中不可能没有影响。曹聚仁的一句话能略为窥探到弘一大师的隐衷:“他出家之明年,五四运动到来了。沈仲九先生对我说,假使他迟一年出家,他就不至于出家了。”[15]曹聚仁这句话应当不是戏言,他在另一篇文章中再次提及过:“五四狂潮中,记得有一天晚上,沈仲九先生亲切地告诉我们:‘弘一法师(李叔同先生法名)若是到了现在,也不会出家了。’”[16]历史当然不能假设,并且也需要更多的资料来证明弘一大师对于五四运动的心态,但是从中正可以了解到,两者至少在救世问题上的立场是一致的。我们从弘一大师出家后的思想与实践中都能看得到这一点。他在1924年旧历二月四日写给王心湛的信中高度评价周孟由说印光大师功在“明昌佛法,潜挽世风”,认为是“不刊之定论也”[17]。他又赞赏胡怀琛所辑《四上人诗钞》是“导俗砭世,意至善也”[18]。他最担心学佛者存“空见”,在讲解《心经》时特别强调:“研习心经者最应注意不可著空见。”[19]不可著“空见”,但也不可著“不空见”,那么“空”与“不空”之间的关系应该如何看待?弘一大师有一个非常明确的说法:“空者是无我,不空者是救世之事业。虽知无我,而能努力作救世之事业,故空而不空。虽努力作救世之事业,而决不执著有我,故不空而空。”[20]佛家认为“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”以及诸如“五蕴皆空”“无常苦空”等等,弘一大师将这一教义中国化、近代化了。换句话说,在弘一大师那里,“无我”就是为了“不空”之“救世”。他晚年对于爱国与念佛之间关系的辩证理解,更能够清楚地认识这一点。他于1941年手书“念佛不忘救国,救国必须念佛”,并作跋解释:“佛者,觉也。觉了真理,乃能誓舍身命,牺牲一切,勇猛精进救护国家。是故救国必须念佛。”[21]“救国”与“念佛”之所以是统一的,正是由于两者都需要去掉欲念中的那个“我”:只有领悟“空者是无我”才能真正实现“不空”之“救世”。由此可以看到,弘一大师始终没有违背中国近现代以来启蒙救亡的总体思潮,将牺牲小我以成就大我看作是自己的使命,这样的境界在新文化人中除鲁迅等个别人物之外很少能够企及。

三

从目标上来说,弘一大师与五四新文化运动是一致的;在具体的途径上来说,两者毕竟存在差异,但是差异而不是对立,能相容而不是相斥。新文化思想并非绝对正确,它的极端反传统,它的张扬科学主义,它对诗歌语言问题的误解,还有将美育与佛教对立起来的偏见,产生了一系列的流弊,至今仍未完全消除。从弘一大师出家后留下的各种文字记载可以发现,他对新文化运动的主张有不少表态,他也很注重将自己的见解传递给新文化人或受过新文化影响之人。比如《护生画集》出版后,他在1928年旧历八月初三写给李圆净的信中认为这本画册于老辈旧派,“皆可不送或少送”;赠送给学生也不合适,最恰当的就是赠送给“新学家”。[22]1928年旧历八月十四日致丰子恺的信中又提到《护生画集》的表纸与装订需要符合“新学家”之趣味: 朽人之意,以为此书须多注重于未信佛法之新学家一方面,推广赠送。故表纸与装订,须极新颖警目。俾阅者一见表纸,即知其为新式之艺术品,非是陈旧式之劝善图画。倘表纸与寻常佛书相似,则彼等仅见《护生画集》之签条,或作寻常之佛书同视,而不再披阅其内容矣。故表纸与装订,倘能至极新颖美观夺目,则为此书之内容增光不小,可以引起阅者满足欢喜之兴味。[23] 显然,在弘一大师看来,有相当一部分新学家斥佛法为迷信,而这些人的言论能够直接影响当时的主流观念,故而他特别提醒丰子恺《护生画集》要多向新学家“推广赠送”。为了引起新学家的兴味,弘一大师还特别指示丰子恺在画集的表纸与装订上要做得非常讲究,信中连用“新颖”“警目”“美观”“夺目”等词充分表明了他极为注重设计,目的就是要使新学家一见就能“知其为新式之艺术品,非是陈旧式之劝善图画”。 弘一大师与新文化运动之间的这种“潜对话”远不止这些内容,概括来说主要体现在澄清对于佛法的误解、肯定白话的价值并指出白话诗的问题,以及支持美育并辩证地看待艺术与佛法之间的关系三个方面。 首先是对于新文化运动误解佛法的回应。新文化人明确以“科学”与“民主”为旗帜,反对宗教与玄学,这是西方启蒙现代性在中国思想界的集中体现。从卢梭到黑格尔再到马克思,从尼采到韦伯再到弗洛伊德,不同的西方思想家对现代性问题都有自己的理解与反思,但有一点却基本上可以算是共识,即他们认为现代性的发展伴随的是宗教的衰落。中国思想界在新文化运动初期尚不能展开对现代性的反思,只能是促进现代性的发展,故而纷纷对宗教进行批判。蔡元培屡次提倡“以美育代宗教”,吴稚辉在1923年的《学汇》杂志连载《一个新信仰的宇宙观及人生观》,都直接表达反对宗教的态度。胡适也是反宗教的斗士,他在吴稚晖的观点基础上进一步说:“那些替个人谋死后的‘天堂’‘净土’的宗教,乃是自私自利的宗教。”[24] 弘一大师对于当时新文化运动的主流思想不可能不了解,因而多处为佛法的意义作出解释,最明显的一次就是1938年在晋江安海金墩宗祠讲《佛法十疑略释》。在这次讲话中,他列举了十条当时对佛教的误解,第一条就是要解释“佛法非迷信”。他说:“近来知识分子,多批评佛法,谓之迷信。”[25]所谓的“近来知识分子”应该就是指新文化人,或者是受新文化人影响的那部分知识分子。弘一大师解释说,佛法不是让人迷信,而恰恰是“能够破除世间一切迷信而与以正信”[26]。第二条他要解释“佛法非宗教”。佛法在东汉时传入中国,经过两千年的融合、转化,已经成为中国传统文化的重要组成部分。尤其唐宋以来的文人更常常是儒道释互补:儒以理政处世,道以怡情养性,释以治心安神。佛法不是宗教,而是中国文人精神结构的一块基石,章太炎也认为:“佛法不事天神,不当命为宗教。”[27]这与信仰上帝的基督教、信奉真主的伊斯兰教需要区别开来对待。第四条他要解释“佛法非违背科学”。“科学”是新文化运动两大旗帜之一,五四以来几乎与“真理”一词等同,倘一事物或一学说“违背科学”,也就难以获得立足之地。故而弘一大师对于“科学与佛法”之间的关系必须详加说明。他先提出近人的误见:“常人以为佛法重玄想,科学重实践,遂谓佛法违背科学。”接着他举近代科学所持的“实验主义”之两种意义:其一是“根据眼前之经验,彼如何即还彼如何,毫不加以玄想”;其二是“防经验不足恃,即用人力改进,以补通常经验之不足”。他认为佛法所主张的“戒、定、慧”三学与科学都是“改进通常之经验”,两者的区别在于“科学之改进经验重在客观之物件,佛法之改进经验重在主观之心识”[28]。很显然,弘一大师的观点是:佛法不但在“改进通常之经验”上与科学不相违背,而且注重改善主体心识,比科学重在改变客观事物更为有效。 佛教的现状并不等于佛法的意义。蔡元培“对于出家僧众,有未能满意之处”[29],弘一大师也持以同样的态度。他曾痛切地说:“从南宋迄今六七百年来,或可说僧种断绝了!以平常人眼光看起来,以为中国僧众很多,大有达至几百万之概。据实而论,这几百万中间,要找出一个真比丘,怕也是不容易的事情!”[30]弘一大师认为佛教最需要的就是切实可行的改革。他认为僧众里面有不同的类型:最应该肯定的就是“服务社会之一派”,他称之为“新派”,这一派应当“尽力提倡”;其次是“山林办道之一派”,他称之为“旧派”,这一派应当“尽力保护”而“不可废”;最糟的就是诸如“既不能服务社会,又不能办道山林之一流僧众”以及“应付一派”等,他认为应该提出处置办法,或即“严加取缔”。[31]这与蔡元培认为应当“提高佛法之入世精神”并无二致。[32]弘一大师在叙述僧众的类型时用了“新派”“旧派”这样的名词也颇可玩味。虽然“新派”“旧派”是从晚清以来就有的词汇,但只有在新文化运动以后,新旧之争才达到白热化的状态。弘一大师对“新派”的肯定,一定程度上也表示对新文化思想的认可,或者至少也可以看成是一种“迎合”。他之所以建议聘请太虚、弘伞二位高僧,也正是由于这两位法师“富于新思想,久负改革僧制之弘愿”[33]。由此可以看到,弘一大师出家以后的思想与五四新文化运动其实并没有截然矛盾之处,他的许多意见甚至可以为这场主流运动提供有益的补充,百年后再回首来看,应该更加清晰。 其次是对于白话及白话诗的态度。白话文运动是新文化运动的重要组成部分,也可以说是它的开端。新文化思想只有通过语言才能深入人心,而当时的文言被认为无法成为传播新思想的利器,故而散文要代替古文,话剧要代替戏曲,新诗要代替旧诗,白话小说要代替文言小说,白话成为了中国现代文学的主导语言。弘一大师也非常关注文学语言的问题,在民初时,他就断定伴随着西学东渐,中国文学一定会发生巨大的变化。王平陵回忆道: 记得李先生在民国三年的时候,就有远大的眼光,预料中国的文学传统,必将遭外来的影响,发生根本的变化,如同魏晋时代的文学受到印度佛教的影响一样。因为这样,他劝我不要钻故纸堆,把桐城派、阳湖派的陈腔滥调,当作范文来揣摹,浪费宝贵的精力和时间;最好把英文读本《鲁滨逊漂流记》、《双城记》、《劫后英雄传》读熟,再读通日文,从日文中间接读欧美的名著,这对于文学的创作,自有意想不到的帮助。[34] 王平陵毕业于浙江省立第一师范学校,是弘一大师的在俗时的学生,据说他曾得弘一大师家中的文艺类藏书,因而“文笔大进”。[35]从他的回忆中可以看出,弘一大师对于中国文学之受西方影响而发生“根本的变化”有着清醒的认识。他不赞成再去摹仿桐城派、阳湖派的文章,而赞赏对于西方文学的学习,与白话文的运动的主张正相一致。 我们完全有理由相信,弘一大师对于新文化人提倡的文学革命,在相当程度上是支持的。新文化思想需要白话方能为人接受,佛法精义要为人理解,也同样得依赖白话。1929年旧历九月,弘一大师在慈溪峙山金仙寺时,鉴于《地藏菩萨本愿经》“渊文奥理,未契初机”,建议胡宅梵居士撰写白话解释,胡氏后来著成《〈地藏菩萨本愿经〉白话解释》一书。[36]弘一大师在《梵行清信女讲习会规则并序》中又提到:“讲授时,宜多用俗语,俾不识文字之人亦可了解。文言及佛学名词,悉应少用。或不得已而用者,宜随加解释。”[37]1931年旧历八月初四,他致芝峰法师的信中希望其能为《清凉歌集》的歌词作白话注解。[38]1935年11月8日,他在泉州承天寺戒期胜会讲授《律学要略》还提到:“当师父说明五戒意义时,切要用白话,浅近明了,使人易懂。”又云:“宝华山见月律师所编三归五戒正范,所有开示多用骈体文,闻者万不能了解,等于虚文而已,最好请师译成白话。”[39]在弘一大师看来,骈体文美则美矣,但是读的人倘不具有深厚的文言基础,就无法了解,“等于虚文而已”,这与佛法普惠中下根人的思路相矛盾。 对于白话,弘一大师基本持肯定的态度;他屡次对之表现出矛盾心态的,其实是白话诗。弘一大师出家前不但擅长旧诗,并且极为娴熟于填词作曲,而初期的白话诗往往体现出文辞鄙俗、思想浅薄之弊,因此他对这种诗体的审美价值颇有怀疑。1928年旧历八月廿一日,他给李圆净、丰子恺的信中提到:“此种白话诗,多非出家人之口气。故托名某某道人所撰。并乞仁等于他人之处,亦勿发表此事。(勿谓此诗为余所作。)昔蕅益大师著《辟邪集》,曾别署缁俗之名,杂入集中。今援此例而为之。”[40]为了“导俗”而不得不写白话诗,但写完后又不愿署上姓名,正体现出了这种矛盾心态。1928年旧历九月初四日,弘一大师致丰子恺的信中又谈论了白话诗的问题: 新作之诗共十六首,皆已完成。但所作之诗,就艺术上而论,颇有遗憾。一以说明画中之意,言之太尽。无有含蓄,不留耐人寻味之余地。一以其文义浅薄鄙俗,无高尚玄妙之致。就此二种而论,实为缺点。但为导俗,令人易解,则亦不得不尔。然终不能登大雅之堂也。[41]

|