|

良渚古城外围水利系统的整体结构发现于2011年,2015年正式公布。水利系统分布于杭州市余杭区瓶窑镇境内,位于良渚古城的北面和西面,共由11条堤坝组成。这些堤坝根据位置和形态的不同,可分为山前长堤、连接山谷谷口的高坝和连接平原孤丘的低坝三种类型[1]。

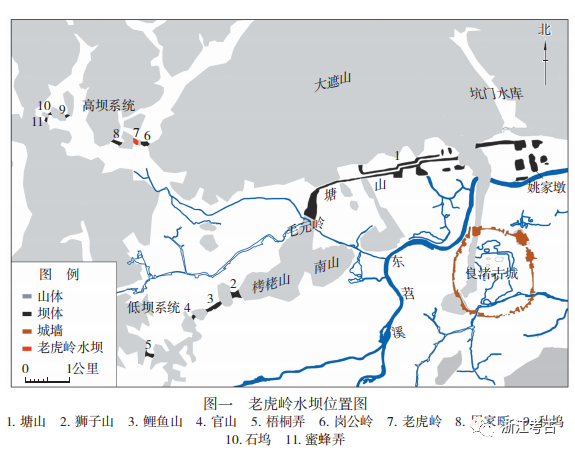

为进一步了解坝体结构和构筑方式、获得考古地层学依据,经报请国家文物局批准,浙江省文物考古研究所联合山东大学、南京大学,于2015年7月至2016年4月,对高坝老虎岭、低坝狮子山、鲤鱼山和塘山长堤中段长庆湖地点进行了发掘,对部分坝体和库区进行了勘探。发掘获得坝体结构和营建工艺的重要信息,同时获得了证实坝体年 代的关键地层叠压关系,验证了前期水坝碳十四年代测定结论的可靠性。 其中高坝系统的坝体勘探主要由浙江省文物考古研究所联合山东大学考古学与博物馆学系进行。随后,对保存状况和工作条件较好的老虎岭水坝进行了重点勘探和小规模的发掘,田野工作从2015年11月初持续到2016年1月底,历时近3个月,取得了一系列的重要收获。本简报拟对老虎岭水坝的考古勘探与发掘情况进行较为全面的报道。老虎岭水坝所属的谷口高坝系统,位于良渚遗址群西北方向的彭公乡,由岗公岭、老虎岭、周家畈、秋坞、石坞和蜜蜂弄六条坝体组成。根据水坝的位置分析,以上六条水坝分为东、西两组,老虎岭水坝与同处东部的岗公岭、周家畈水坝一起,封堵岗公岭西侧主山谷和前山东侧支谷的来水,形成水库。老虎岭水坝连接东侧的老虎岭和西侧的畚箕坞(或称畚箕山),呈西北-东南方向,长约135、残高13.5米。现存坝顶海拔高度约为24米(图一)。

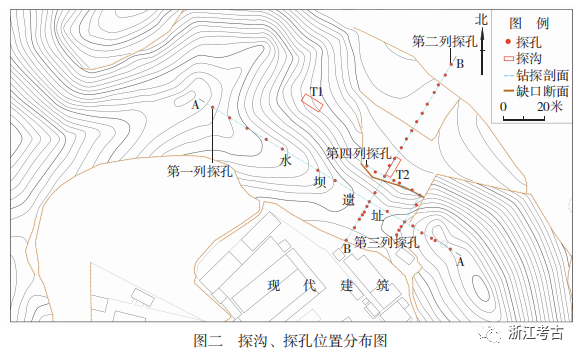

合水坝的走向、坝体的保存状况及学术目的,确定考古勘探的基本方案。为避免对坝体造成较大的破坏,勘探工作以洛阳铲作为主要工具。勘探工作共布设四列探孔,大体成“井”字形分布(图二)。第一列探孔位于水坝顶部正中,方向与水坝的方向一致,间距5米或10米,个别探孔间距为20米,近东端的一个探孔因处于蓄水池位置向西平移1.5米。第二列探孔与水坝方向和第一列探孔垂直,位于水坝东段缺口正中,探孔间距5米,为确定水坝有无基槽,在坝体顶部较高位置进行了加密钻探,间距在2.5米左右,个别探孔因钻探到石块进行了平移。第三列探孔位于水坝东侧断面的南向延长线上,探孔间距为5米,中间位置同样进行了加密钻探,其中一个探孔因钻探到石块进行了位置调整。第四列探孔位于水坝东段北侧的缺口断面附近,探孔大体位于一条直线上,除一个探孔外,其余探孔间距为5米。下面即以第一列、第二列探孔的钻探结果为例进行介绍。

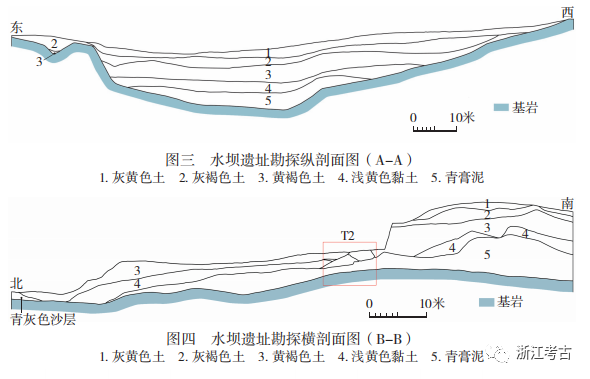

第一列探孔的勘探表明,水坝现存长度约为135米,中间堆积最厚,依山势向东西两端逐渐变薄。水坝的堆积分为五个大的层次,每一大层内又可划分为若干小的层次或板块,堆积情况十分复杂,目前暂未做进一步划分(图三)。

第1层:灰黄色土,土质较为纯净,较松软。厚0~2.6米。第2层:灰褐色土,夹杂少量风化岩石颗粒。厚0~3.5米。第3层:黄褐色土,颜色驳杂,夹杂较多风化岩石碎块。厚0~4.4米。第4层:浅黄色黏土,夹杂褐色水锈斑。厚0~2.7米。第二列探孔的勘探表明,水坝的现存宽度约54.5米,整体呈漫坡状,坡度不大,推测原宽度近100米。堆积可分为五个大的层次,与横剖面堆积情况大体一致(图四)。

作结束后、发掘工作开始前,我们还对水坝北坡东端的缺口进行了断面刮削,进一步了解了缺口平面以上高度水坝的堆积情况(图五)。

此断面显示,缺口平面以上坝体堆积大体分为三段。其中,东段堆积分为上下两大层,上层为条带状分布的红褐色黏土或黄褐色砂土堆积,下层为条带状草裹泥堆积(图六)。中段堆积可分为三个大的层次。上层为夹砂黄褐色土或褐色黏土水平堆积而成,堆积单位较小,堆积形状不甚规则;中层以分块、分段的草裹泥堆积为主,堆积整齐,层次分明;下层系两小层水平堆积的草裹泥(图七)。西段堆积分为上、下两层,上层为条带状分布的夹砂黄褐色土或褐色黏土堆积,下层为分块、分段的草裹泥堆积(图八)。中段、西段的堆积结构基本一致,西段因断坎平面较高而缺少第三层。

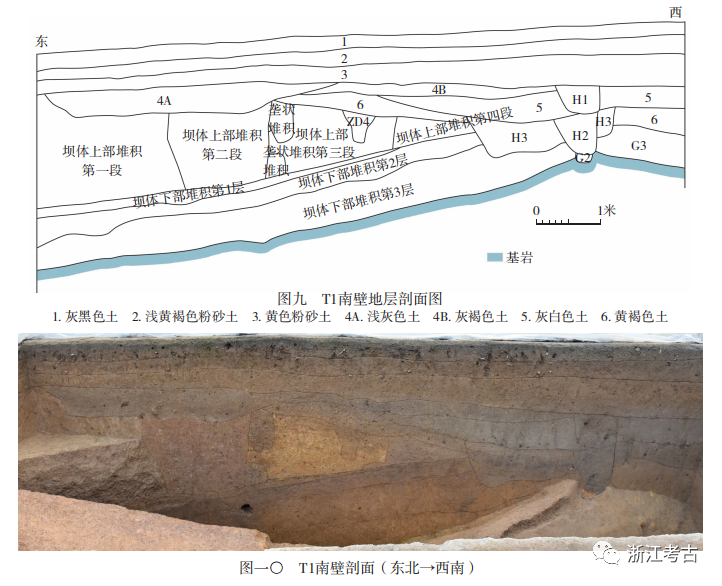

在前期考古调查和勘探的基础上,确定了本次考古发掘的工作区域。为减少发掘工作对水坝坝体的破坏,采取探沟解剖发掘的方式进行。本次工作共布设探沟两条,编号为T1、T2(见图二)。其中,T1位于水坝北坡西端,靠近西边的畚箕山,方向与水坝方向一致,东西长10、南北宽4米。该探沟发掘的主要目的是了解水坝与山体结合部位的结构,明确有无特殊的处置方式。此外,因在前期的钻探过程中,在该区域发现了少量红烧土、炭粒等文化遗物,表明文化堆积的存在,有望为解决水坝的年代提供地层学依据。T2位于水坝北坡东段的缺口内,南壁靠近水坝断坎,西与T1相距44米。因该区域上部堆积早年即遭破坏,探沟发掘的目的主要是明确断坎平面以下水坝的结构和堆筑情况。T1发现了宋 代、唐代、周代、马桥文化等不同时期的文化堆积,下面即以探沟南壁剖面为例进行介绍(图九;图一〇)。

第1层:耕土层。灰黑色土,质地疏松,含有大量的腐殖质及少量石块。厚0.18~0.26米。出土少量青釉、酱釉、白釉瓷片、青花瓷片、原始瓷片、印纹硬陶片和夹砂灰陶片,可辨器形包括青花碗、青釉圈足碗等瓷器,以及砖、瓦、陶器。

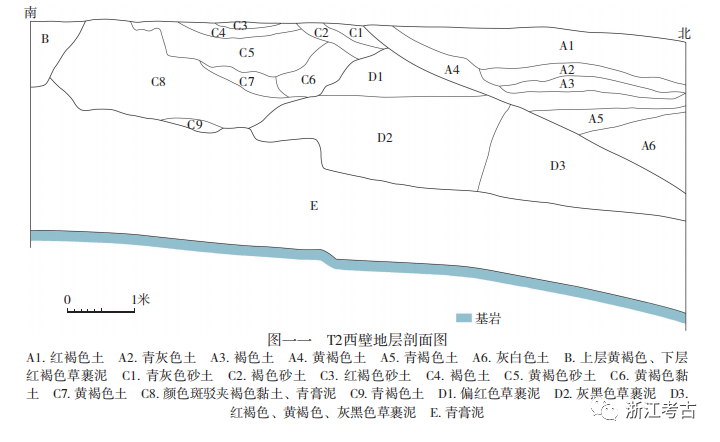

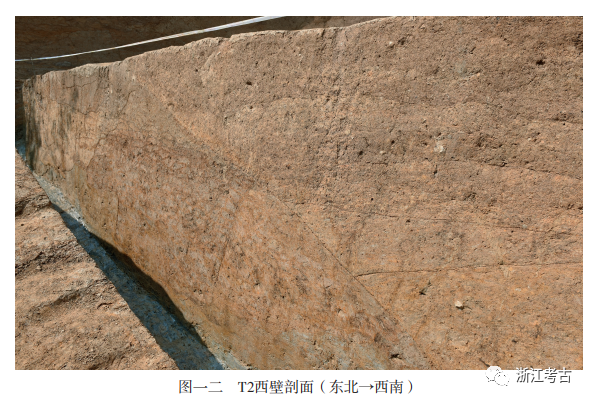

第2层:宋代文化层。浅黄褐色粉砂土,较松软,夹杂灰白土块。厚0.14~0.3米。出土青釉、酱釉、白釉瓷片,夹砂灰、黄、红陶片,泥质灰、褐、灰黑陶片,可辨器形包括瓷钵、瓷罐、砖、瓦等。第3层:唐代文化层。黄色粉砂土,质地疏松,夹杂少量砂岩颗粒、炭块及岩石块等。厚0.2~0.5米。出土酱釉、黄釉、青釉、黑釉、白釉等瓷片,夹砂灰、红、黑衣陶片,泥质灰、红陶片,可辨器形包括瓷钵、瓷罐、瓷杯、陶罐、砖等,还发现铁钉。此层下叠压的遗迹有H1。第4层:唐代文化层。根据土质土色差别可分为两个亚层。第4A层:浅灰色土,夹细砂粒,结构均匀,砂性较强。厚0~0.48米。出土酱釉、青釉瓷片,夹砂灰、黄、褐陶片,泥质灰陶片,可辨器形以瓷钵为主,还发现陶罐、盆及砖、瓦等。第4B层:灰褐色土,质地疏松,包含少量碎石颗粒、炭屑等。厚0~0.2米。出土遗物数量较少,器类与4A层相近。第5层:周代文化层。灰白色土,结构紧密,质地坚硬,砂性较强,含少量炭屑、碎石、砂岩颗粒,多条状裂缝,内填黄褐色细砂土。厚0~0.44米。出土夹砂红陶片、原始瓷和印纹硬陶片,夹砂陶片火候不高,多无法提取,可辨器形包括陶球、石锛及原始瓷钵、豆等。此层下叠压的遗迹有H2、H3、H5、H6、H7、H8、ZD1、ZD5、ZD6。第6层:马桥文化层。黄褐色土,含有较多的黄色砂岩颗粒和少量炭屑,结构较粗糙。厚0~0.42米。出土夹砂红、褐色绳纹陶片、印纹硬陶片,可辨器形包括夹砂红陶鼎、夹砂红陶罐、石斧、石镞、砺石等,另有少量石料。此层下叠压的遗迹有G1、G2、G3、ZD2、ZD3、ZD4。第6层下有少量马桥文化、良渚文化时期的遗迹,主要集中于探沟的西部。探沟的中、东部即为坝体堆积。根据堆筑方式的不同,可将坝体堆积分为上下两部分,上部为分段或分块堆筑而成,下部为统一分层堆筑而成。上部由左向右四段(块)堆积情况不同。第一段(块)为黄褐色黏土,夹黄、红色土块,土质致密且较纯,堆筑较平,块状堆积,厚1.2~1.7米。第二段(块)为红褐色黏土,夹褐色土块,少砂粒,含少量炭屑,土质致密,块状堆积,厚约1.15米。第三段(块)为黄褐色土,夹大量粗砂粒、红褐色土块,土质较硬,西薄东厚,块状堆积,厚0.5~1.2米。与其他堆积不同的是,该堆积东侧底部、顶部各有一条长条形垄状堆积,可能在堆筑过程中起到挡墙的作用。第四段(块)为灰褐色黏土,夹紫色土块,土质致密且较纯,块状堆积,西薄东厚,厚0.18~0.5米。根据叠压情况可以判断,该层土块系从东、西两侧同时向内堆筑而成。坝体下部堆积分为三层。第1层为黄褐色花斑土,局部见到铁锈花斑土、断续青膏泥,可能为草裹泥腐烂、沉积形成,土质较硬、较纯,整体较薄,西高东低,斜坡堆积,厚0~0.22米。第2层为灰褐色土,夹灰色土块、青黄色土块、大量细砂粒及少量石块,土质致密且较纯净,西高东低,呈斜坡状,厚0.22~0.48米。第3层为黄褐色土,夹灰白色土块、大量粗砂粒及小青石块1块,土质较硬且纯净,西高东低,呈斜坡状堆积,厚0.26~0.58米。T2的发掘明确了水坝靠近底部的堆积情况及结构,可以探沟西壁剖面为例对水坝的结构、堆筑工艺和堆筑过程进行说明(图一一;图一二)。

首先在水坝的底层铺垫纯净的青膏泥层,局部为草裹青膏泥,厚1.2~2.2米,靠近水坝中部的位置较厚,由南向北逐渐变薄(图一一中编号为“E”)。在青膏泥形成的基础上,用草裹泥堆筑起断面略呈三角形的高垄(图一一中编号为“D”),上部的草裹泥含砂量较大,结构较均匀,草包的颜色不一,靠近上部草包颜色偏红,下层草包为灰黑色,可能与草包埋藏深浅及氧化程度不一有关。下层草裹泥结构比较接近,中心为细腻、黏性较大的青膏泥,不十分纯净,含有一定量的粗砂,草包为红褐色或黄褐色,少量灰黑色。草裹泥的堆筑过程也是先外侧(北侧)后内侧(南侧)。

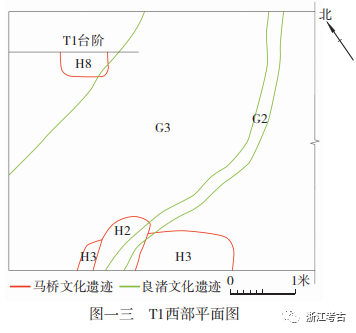

草裹泥高垄完成后,在高垄的内侧填筑散土,局部填草裹泥,根据土质、土色、包含物的区别,填土自上而下分为九层(图一一中编号为“C”)。第1层的砂性很强,青灰色土,结构均匀、疏松。第2层为褐色砂土,质地较硬。第3层为红褐色砂土,质地纯净,结构均匀、致密。第4层为褐色土,较为纯净,仅含少量的黑色砂石颗粒。第5层为黄褐色砂土,颜色斑驳,夹杂少量黑色砂岩颗粒。第6层为黏土草裹泥,黄褐色,结构致密。第7层颜色较斑驳,整体为黄褐色土,结构不均匀,夹少量碎石子、青膏泥。第8层颜色驳杂,结构较紧密,但不甚均匀,夹杂大量褐色黏土块、少量青膏泥。第9层为青褐色土,含较多的黄褐色斑点,结构均匀、致密。散土填筑到一定的高度后,对散土内侧进行修整,形成略近倒梯形的凹槽(图一一中编号为“B”)。其中以草裹泥进行堆筑,形成坝芯,上层草裹泥草包呈黄褐色,下层草裹泥草包呈红褐色,含有较多的青膏泥。最后在高垄及高垄内侧的填土外侧进行堆筑,形成护坡。西壁可见护坡填土自上而下分为六层(图一一中编号为“A”)。第1层为红褐色土,砂性较强,结构致密、均匀,夹杂较多的黑色砂石颗粒和少量黄土块。第2层为青灰色土,土质细腻、致密,含大量均匀分布的褐色斑块。第3层为褐色土,土质较硬,含少量黑色碎石颗粒、黄色砂岩石块。第4层颜色较杂乱,整体为黄褐色土,包含大量黄色砂岩石块、少量黑色碎石颗粒。第5层为青褐色土,结构致密,硬度大,含大量黄色砂岩石块,南部可见分层堆筑的现象,每层厚0.06~0.07米。第6层为灰白色土,结构致密,夹杂大量黄色、白色和黑色砂石颗粒。除第4层南部沿护坡倾斜堆筑外,其余各层大体为水平堆筑而成,底部两层表面较平整,加工较考究。发现的遗迹数量有限,种类较单一,包括灰坑、灰沟及少量柱洞,分属良渚文化、马桥文化时期和唐代,未见周代、宋代文化遗迹。限于篇幅,本文仅对良渚文化和马桥文化遗迹进行详细介绍(图一三)。

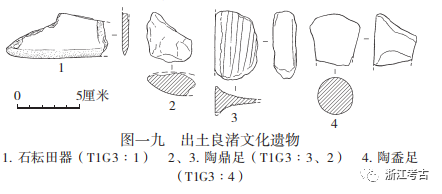

(1)良渚文化遗迹 仅发现一条灰沟,编号为T1G3。灰沟位于探沟T1西端,叠压于第6层下,被T1G2打破东部边缘,打破坝体。已发掘部分平面呈不规则长条形,斜壁,圜底。沟内填土呈浅黄褐色,质地较硬,含大量砂岩颗粒,北部含较多炭屑,底部含较多鹅卵石。长4.65、宽2.2~2.7米(图一四)。出土遗物较少,包括石耘田器、鱼鳍形夹砂红陶鼎足、侧扁状夹砂红陶鼎足、夹砂灰陶实足盉足等。

(2)马桥文化遗迹 数量相对较多 ,包括灰坑、灰沟、柱洞三类。

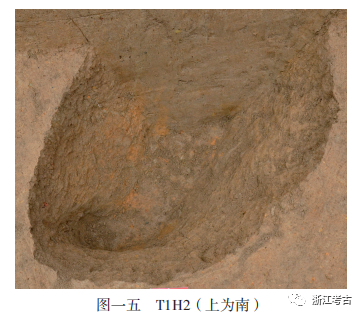

T1H2 位于探沟T1西南部,叠压于第5层下,打破第6层、T1H3、T1G2、T1G3。已发掘部分不甚规则,近椭圆形,斜壁,圜底。坑内填土呈灰褐色,土质较硬,含少量细砂颗粒、炭屑等。长轴0.8、短轴0.7、深0.64米(图一五)。出土很少量的夹砂黑皮陶、泥质红陶和硬陶片,可辨器形仅罐一种。

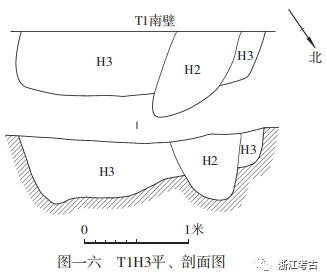

T1H3 位于探沟T1西南部,叠压于第5层下,被T1H2打破,打破第6层、T1G3和水坝坝体。已发掘部分近圆角长方形,斜壁内收,近圜底,略有起伏。坑内填土呈灰褐色,结构致密且较硬,夹杂少量碎石、砂粒和炭屑。口部长2.2~2.36、宽0.4~0.62、深0.55米(图一六)。出土砺石、石刀,夹砂红陶或黑衣绳纹陶片以及席纹、弦纹或素面硬陶片,可辨器形为硬陶罐。

T1H8 位于探沟T1西北部,叠压于第5层下,打破第6层。已发掘部分呈圆角长方形,弧壁,圜底。坑内填土呈灰褐色,结构致密且较硬,含少量炭屑。长0.76、宽0.4、深0.62米(图一七)。出土遗物包括菱形纹泥质黄陶片、素面夹砂灰黑陶片和硬陶片,可辨器形仅硬陶罐一种。

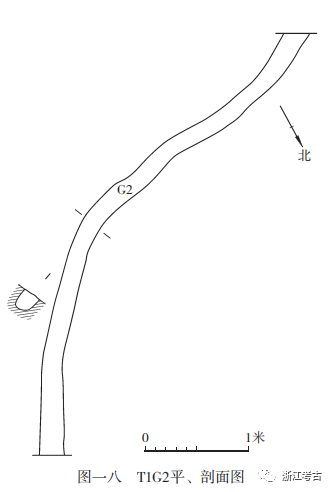

T1G2 此灰沟位于探沟T1西部,叠压于第6层下,南端被T1H2打破,打破T1G3,打破水坝坝体。平面呈长条形,整体弯曲呈弧形,壁较直,圜底。沟内填土为灰色土,质地均匀、致密,夹杂少量炭屑。T1G2南北贯穿探沟,宽0.16~0.24米(图一八)。出土遗物稀少,均为夹砂红陶片,包括2件鼎足、1件鼎口沿。

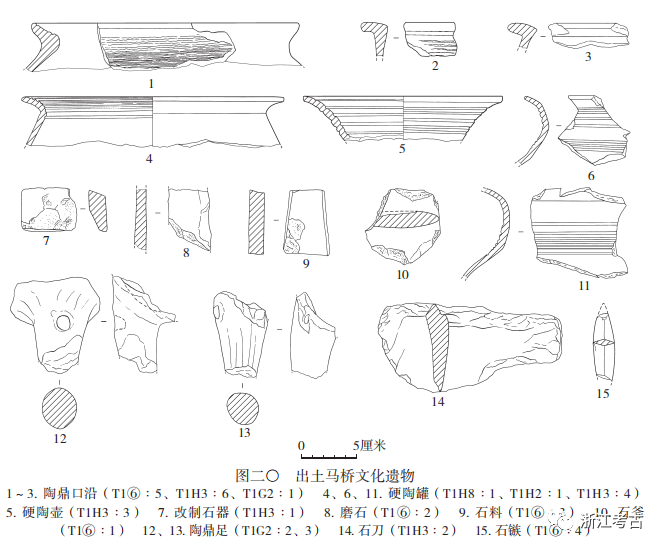

限于篇幅,本文仅报道良渚文化和马桥文化时期的典型遗物。数量较少,仅发现1件石器残件和数件陶器残片。石耘田器 T1G3∶1,板岩,青黄色。已残损,两面磨平,两面刃。残长8.3、残宽3.6、厚0.5厘米(图一九,1)。陶鼎足 T1G3∶2,夹砂红陶。鱼鳍形,两侧面有数道刻划纹。残高5.5厘米(图一九,3)。T1G3∶3,夹砂红陶,内部颜色略黄。侧扁足,横截面呈椭圆形。残高4.1厘米(图一九,2)。盉足 T1G3∶4,夹砂陶,外表为红褐色,内部呈灰黑色。残高4.3厘米(图一九,4)。包括夹砂红陶片、硬陶片和石器。夹砂红陶片数量不多,可辨器形仅有鼎。鼎 T1⑥∶5,鼎口沿。圆唇 ,侈口,卷沿。沿面饰三道凹弦纹,颈部及腹部饰绳纹,颈部绳纹较粗,腹部绳纹较为细密。内外壁均有轮制痕迹,颈部内壁保存制作时留下的按窝。复原口径24.4、残高4.5厘米(图二〇,1;图二一)。T1H3∶6,鼎口沿。夹粗砂红陶。方唇,折沿,沿面略鼓。颈部饰横绳纹(图二〇,2)。T1G2∶1,鼎口沿。圆唇,折沿,沿面略鼓,敛口,弧腹。残片长7.1、高2.4厘米(图二〇,3)。T1G2∶2,鼎足。夹粗砂红陶。柱状足微外弧,近足根处有一圆形按窝,足根内壁有一凹窝。残高9.2厘米(图二〇,12;图二二)。T1G2∶3,鼎足。夹粗砂红陶。柱状足,近足根处有两个圆形按窝,足根内壁有两处竖向凹窝。残高8厘米(图二〇,13)。

罐 T1H2∶1,仅存口部。表面为灰黑色,胎为紫色。圆唇,侈口,卷沿,竖颈。颈部饰数道凹弦纹,内壁可见轮制痕迹。残高6.5厘米(图二〇,6)。T1H3∶4,表面呈深灰色,胎为紫色。侈口,束颈。饰数道凹弦纹。残高8.2厘米(图二〇,11)。T1H8∶1,表面呈浅黄色,胎为紫色。圆唇,卷沿,侈口,颈部收束,斜腹。沿面饰数道凹弦纹。口径24、残高4.5厘米(图二〇,4)。壶 T1H3∶3,表面呈灰黑色,胎为紫色。方唇,敞口。饰数道凹弦纹。口径18.3、残高4.1厘米(图二〇,5)。斧 T1⑥∶1,石灰岩,青色, 磨制而成。弧刃,器身呈长方形,残存刃部及部分器身。残宽6.9、残高7厘米(图二〇,10;图二三)。

镞 T1⑥∶4,板岩,青色,磨制而成,表面光滑,有多处磨制痕迹。柳叶形,横截面近菱形,肩部及尾部均残。残长6.2、最宽2、厚0.8厘米(图二〇,15)。刀 T1H3∶2,石灰岩,青色,打制而成。斜刃,直背,长方形短柄。一面外鼓,一面内凹。刃部最长8、连柄长16.9厘米(图二〇,14;图二四)。改制石器 T1H3∶1,闪长岩,青色。略近长方形,左上角缺口疑为圆形穿孔一角,顶端经斜向切割,表面平整,底端残损部分略经磨平,侧缘较规整,但未经磨制。宽4.9、高4.1、厚1.7厘米(图二〇,7)。磨石 T1⑥∶2,细砂岩,红色。表面平整,略成长方形,两端残。宽3.5~3.8、残长2.9~5.4、厚1~1.2厘米(图二〇,8)。石料 T1⑥∶3,流纹岩,浅黄色。平面及横截面均为梯形,四周切割断面整齐,表面较为平整,未经磨制。底部长3~4.1、高5.9、厚1.4厘米(图二〇,9;图二五)。

本次发掘最为重要的发现是获得了一组判断老虎岭水坝相对年代的关键地层叠压关系。T1第2层出土瓷碗为宋代常见器物,第3、4层及叠压于第3层下的T1H1出土的青瓷钵与上海马桥遗址唐代地层和遗迹出土的同类器物相同或相近[2]。第5层出土的原始瓷碗与长兴鼻子山、安吉龙山D141出土的同类器物形制相同,时代为战国早期阶段[3];同类器物在绍兴地区战国早中期墓葬中也比较常见[4]。第6层及T1H2、T1H3出土陶罐、陶鼎、陶壶、石斧、石刀、石镞、磨石等与上海马桥遗址出土的马桥文化同类器形制与装饰特点相同或相似[5];T1G2出土的两件鼎足在足根外侧均有圆形按窝,类似的做法也见于湖州毘山遗址出土的陶鼎或陶甗的器足 之上[6]。需要指出的是,T1G2出土鼎足在足根内壁相对位置还有竖向或圆形按抹的凹痕,这种风格属于典型的广富林文化。迄今为止尚未见其他马桥文化的遗址出土此类鼎足,据此推断T1G2的年代当距广富林文化不远。T1G3出土的鱼鳍形陶鼎足的足背略宽,可纳入“T”形鼎足的范畴,与浙江桐乡新地里良渚文化墓葬AⅣ式鼎的鼎足特征一致,是良渚文化中期较为常见的器形[7];柱足盉,又称实足鬶,器身多为泥质陶,柱足为夹砂陶质,在上海福泉山M40、浙江桐乡叭喇浜H1等典型单位中均有发现,属于良渚文化晚期偏早阶段的代表性陶器[8];夹砂红陶侧扁鼎足(T1G3∶3)亦多见于良渚文化晚期,如卞家山H4∶1[9]。良渚文化晚期的遗迹T1G3打 破水坝坝体堆积,从而为确定老虎岭水坝建造的年代提供了关键证据。除了地层叠压关系支持的年代依据之外,本次考古发掘还较为明确地揭示了老虎岭水坝的结构和营建方式,特别是水坝的核心区域和边缘位置的堆筑方式,为良渚古城水利系统的整体研究奠定了基础。发掘工作表明,老虎岭水坝的结构非常复杂,核心 区域、边缘位置采用了不同的营建方式,特别是核心区域的营建,经过了精心的设计和多环节营建,更好地保证了坝体的安全;而水坝边缘位置的营建则比较简单,节约了材料和人力成本。

但是,由于发掘面积有限,对老虎岭水坝结构和营建方式的了解仍是局部的,还有不少具体问题不甚明确,包括核心区域和边缘位置的过渡和衔接是如何实现的,水坝的迎水面和背水面的结构和营建方式存在哪些不同。而在宏观层面,老虎岭水坝的废弃与生态环境的演变以及其与良渚文化、良渚古城的衰落之间的关系仍需要开展大量的研究工作。此外,T1还发现了良渚文化之后的文化遗存,其中马桥文化、唐宋时期的遗存还相对比较丰富,这些遗存的性质也值得做进一步思考。附记:本次考古发掘领队为浙江省文物考古研究所王宁远,参加发掘的人员包括山东大学考古学与博物馆学系郎剑锋及博士研究生王清刚、詹森杨,技师渠志正等,浙江省文物考古研究所范畴负责与地方的协调工作。考古发掘工作得到了杭州良渚遗址管理区管委会的大力支持和帮助。本文线图和拓片由王清刚、詹森杨、杨薇绘制,照片由郎剑锋、詹森杨、赵孟坤拍摄。简报整理得到了浙江省文物考古研究所李晖达、山东大学考古学与博物馆学系陈章龙等先生的指导,特此感谢!感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|