| 三、第二阶段 本阶段莫角山台地东扩,堆筑台Ⅲ③,东侧形成废弃垃圾层第11C层。之后,用灰色淤泥、灰黄色草裹泥增筑台Ⅲ②,将古河道截断,古河道两侧的台地连为一体,台地北侧形成断头浜。台Ⅲ东侧和北侧形成生活废弃垃圾层第11B、11A层。

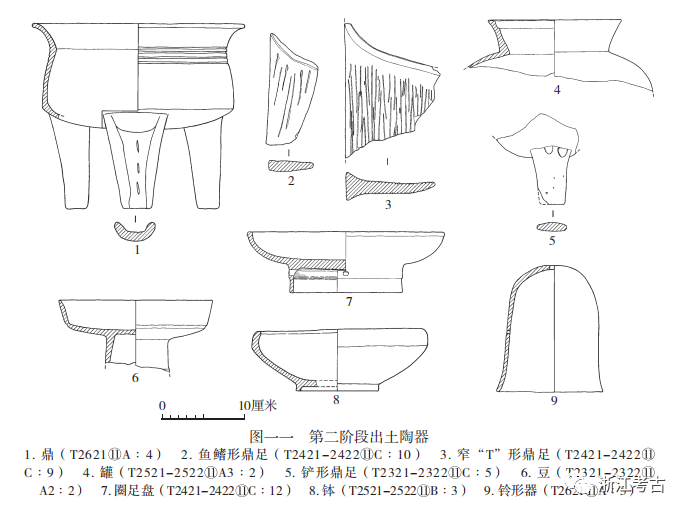

(一)遗迹 本阶段发现的遗迹有1处土台、1处灰坑和1个柱坑。 台Ⅲ 位于发掘区南部与西部,T2221-2222、T2321-2322、T2421-2422、T2521-2522、T2617至T2620内。叠压于台Ⅱ②层下,北部边缘被第11层叠压。土台的堆筑和垃圾的废弃可以进一步划分为三期。莫角山东坡东西揭露长40米,南北揭露长45米,未到边界。主要用灰色、黄褐色粉砂、淤泥堆筑,该土台边使用较短一段时间后,东边缘形成一层生活垃圾层,再用灰淤泥和灰黄色草裹泥往东填筑,将古河道拦腰截断,之后又形成数层垃圾层。 (二)出土遗物 本阶段出土大量遗物,出土有陶器、石器、木构件、废木料、漆木器、绳索、骨角器、动物遗骸、植物遗存、人骨等,主要出土于废弃堆积中,土台营建堆积中出土少量遗物。 1.陶器 出土陶片以夹砂红褐陶和泥质灰胎黑皮陶为主。主要器形有鱼鳍形足鼎、窄“T”形足鼎、舌形足鼎、柄上带圆形和三角形组合镂孔的豆、柄上带弧线刻划纹的豆、圈足盘、罐、杯、器盖等。 鼎 T26211 ⑩A∶4,夹砂褐胎黑皮陶,外表有烟炱。侈口,圆唇,折沿上翻,束颈,折腹,腹壁上部有四道凹弦纹,凹铲形足,足面有三道戳印纹,仅存二足。复原口径26、高22.7厘米(图一一,1)。 鱼鳍形鼎足 T2421-2422⑩C∶10,夹砂褐陶。侧面饰竖向刻划纹。高13.6、宽5.8、厚1.2厘米(图一一,2)。 窄“T”形鼎足 T2421-2422⑩C∶9,夹砂红陶。窄“T”形。侧面饰刻划纹和戳点纹。残高16.3、宽11.6、厚3.4厘米(图一一,3)。 铲形鼎足 T2321-2322⑩C∶5,夹蚌灰陶。铲形,正面足根部有两个捺窝,背面有六个小戳孔,四个穿透到正面。残高11、残宽10、厚1厘米(图一一,5)。 豆 T2321-2322⑩A2∶2,泥质黑皮陶,夹心胎。敞口,折腹,柄下部残。折腹外壁有一道凹弦纹。口径18.4、残高8.1、胎厚0.3~1.1厘米(图一一,6)。 圈足盘 T2421-2422⑩C∶12,泥质灰胎黑皮陶。圆唇,直口,弧腹,矮圈足。圈足上部有四个圆形镂孔。口径24、圈足径13.3、高7.4厘米(图一一,7)。 钵 T2521-2522⑩B∶3,泥质灰胎黑皮陶。圆唇,敛口,弧腹,矮圈足。复原口径21.4、圈足径10、高7.3~7.6厘米(图一一,8)。 罐 T2521-2522⑩A3∶2,夹砂灰胎灰褐陶。侈口,方唇,折沿,沿面有一周凹槽,束颈,鼓肩,肩部以下残。复原口径16.2、残高8.7、胎厚0.3~1.2厘米(图一一,4)。 铃形器 T2621⑩A∶5,泥质灰胎黑皮陶,表面磨光。敞口,深腹,圜顶。顶部有一圆孔,孔径0.5~0.55厘米;侧面有对称二孔,仅残存一孔,孔径0.4~0.5厘米。复原口径12.1~13、高15.4厘米(图一一,9)。

2.漆木器 器形有漆觚、漆杯、木盘、木陀螺、锥形木器等。 漆觚 T2521-2522⑩A1∶2,敞口,尖唇,弧收腹,底内凹。腹部有两组凸棱,上组凸棱有三段,呈螺旋形,下组凸棱有两段,呈水平环形。器表髹红漆,内壁发黑,口沿处涂抹红漆。高30.3、残宽8.1、胎厚0.5~1厘米(图一二)。

漆杯 T2621⑩A∶1,尖唇,直筒形。器表髹黑漆,近口部有两组凹弦纹,一组两条。内壁上部发黑,近口部也髹黑漆。残高10厘米(图一三)。

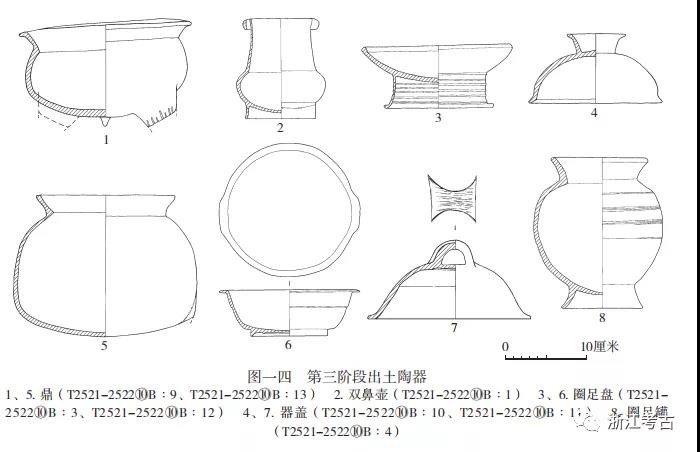

本阶段莫角山台地与钟家港东侧石安畈台地连接处台地继续增高,在台Ⅲ上增筑台Ⅱ,发掘区南部发现有柱坑,表明有建筑遗迹。河道内淤积第10B、10A层,为台Ⅱ生活废弃堆积,出土有4根木构件,另外有较多陶片、石器及少量竹编、木器等。台Ⅱ 位于发掘区南部与西部,T2221-2222、T2321-2322、T2421-2422、T2521-2522、T2617至T2620内。叠压于台Ⅰ②F层下,北部边缘被第10层叠压,叠压11A1层与台Ⅲ。土台堆积与废弃垃圾可以进一步分为两期。西岸台地与东岸台地连接处揭露部分东西长约12、南北宽约30.8米。莫角山东坡揭露部分东西长约22米,均未到边界。土台堆筑土主要为灰黄色土。本阶段出土较多遗物,包括陶器、石器、木构件、木器、竹编、动物遗骸、植物遗存等,主要出土于废弃堆积中,土台营建堆积中出土少量遗物。1.陶器 出土陶片以夹砂红褐陶和泥质灰胎黑皮陶为主。主要器形有鱼鳍形足鼎、窄“T”形足鼎、凹铲形足鼎、豆、罐、双鼻壶、圈足盘、盉、器盖等。鼎 T2521-2522⑩B∶9,夹砂红陶。侈口,圆唇,平折沿,束颈,微鼓腹,大圜底。三鱼鳍形足,横截面近橄榄形,仅残存二足跟。外壁有烟炱,内壁底部有较厚的残留物。口径21.4、残高13.4厘米(图一四,1)。T2521-2522⑩B∶13,夹细砂褐胎黑皮陶。罐形鼎。侈口,方唇,折沿,沿面微内凹,溜肩,鼓腹,三足残缺,当为鱼鳍形足。口径17.2、残高17.6厘米(图一四,5)。圈足罐 T2521-2522⑩B∶4,粗泥质灰陶。侈口,圆唇,宽卷沿外翻,束颈,深鼓腹,矮圈足外撇。口径11.4、圈足径10.1、高18.6厘米(图一四,8)。双鼻壶 T2521-2522⑩B∶1,泥质灰胎黑皮陶,器表磨光。微侈口,长颈微束,鼓腹,圈足外撇。圈足上装饰椭圆形镂孔。口径7.8、圈足径8.7、高12.4厘米(图一四,2)。圈足盘 T2521-2522⑩B∶3,泥质灰胎黑皮陶。敞口,圆方唇,唇内侧微凸,斜弧腹,圈足较高,足下端外撇。圈足上饰凸棱六周,内侧有轮旋痕。口径18、圈足径13.3、高7.6~7.9厘米(图一四,3)。T2521-2522⑩B∶12,泥质灰胎黑皮陶,器表磨光。敞口,口部有两个新月形横耳,卷沿微外翻,弧腹,腹外壁有一道折棱,矮圈足,底部有一周凸棱。复原口径16.4、圈足径8.5、高5.7厘米(图一四,6)。器盖 T2521-2522⑩B∶10,夹细砂灰胎黑皮陶,外表面磨光。侈口,尖圆唇,窄折沿,弧顶,杯形纽。口径16.6、高8.6厘米(图一四,4)。T2521-2522⑩B∶11,夹细砂灰褐陶。敞口,平卷沿,弧腹,桥形纽,纽两侧沿高起。内壁有轮旋痕,内外壁均有烟炱。口径20.4、高10厘米(图一四,7)。2.木构件 共发现4根。木构件h1与h8,均为一端呈圆柱体,另一端横截面为方形的结构。木构件h1,呈西北-东南方向,出土于T2621第10层中,长6.5米。北端1.1米部分,横截面近椭圆形,长轴0.45、短轴0.3米,保留树皮。南端5.4米部分,横截面近方形,边长0.15~0.17米(图一五)。木构件h8,呈东北-西南走向,出土于T2521-2522第10B层表,残长3.08米。南端长0.32米部分,横截面近扁圆柱形,长轴0.2、短轴0.16厘米。北端长2.76米部分,横截面近方形,边长约0.06米。木构件h8、h9、h10,大致在同一层面,木构件h9南侧同一平面同时分布有两堆陶片,有双鼻壶、圈足盘、圈足罐等。

3.编织物 发现1件竹筐。 筐 T2521-2522第10B层出土。不规则卵圆形,采用一潜三浮的方式编织而成。残长55、宽34厘米(图一六)。

五、第四阶段 此阶段可以进一步分为五期。莫角山台地与东侧台地连接处的台Ⅱ北侧用草裹泥增筑台Ⅰ②层,表面多次铺垫砂层,紧贴台Ⅰ北边缘用竹编和木桩营建护岸设施,后倾倒垃圾形成第9D、9C层。之后,增筑台Ⅰ①层,北边缘倾倒垃圾形成第9B、9A层。再之后,以第9A层为台地,北边缘营建东西向的E5排木桩,木桩北侧倾倒垃圾形成第8C、8B、8A层,第8A层形成前,曾营建E4、E3排木桩。随后,以第8A层为台地,北边缘营建E2、E1排木桩,木桩北侧再倾倒垃圾形成第7C、7B、7A层。最后,增筑第6C层,倾倒垃圾形成第6B、6A层。

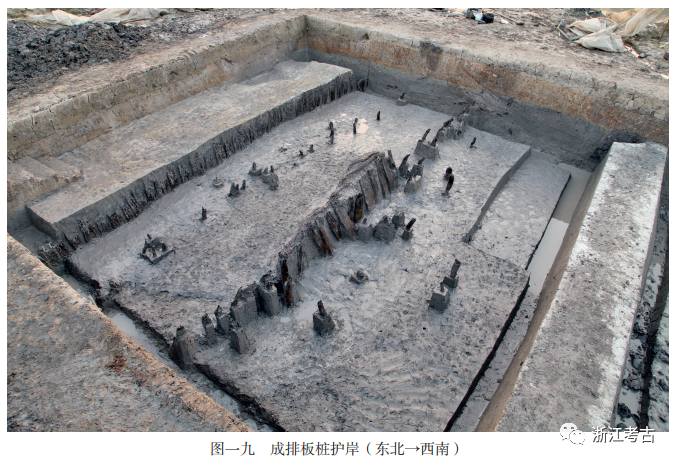

随南部台地活动场所的扩大,东岸台地同时西扩,在台地边缘营建成排木桩护岸,并不断倾倒垃圾,又进一步营建木桩护岸,循环往复,最终形成了五排早晚不同的南北向木桩护岸。 (一)遗迹 本阶段发现的遗迹有1处土台、6条灰沟、2个灰坑和10处木构遗迹。 台Ⅰ 位于发掘区南部,T2523、T2524、T2623-2624、T2723-2724内。古河道两岸台Ⅰ基础堆筑层为同一层,因有古河道和G3的间隔,表面铺垫层不连续。叠压于第3层下,北部边缘被第9层叠压,叠压第10层与台Ⅱ。西岸台地与东岸台地连接处揭露东西长约22米,未到边界;南北宽约21.5米。北部下部堆筑灰黑色草裹泥,厚1~1.4米,南部堆筑黄褐土;上部一层砂与一层黄灰土相间铺垫与堆筑,最多有16层。北部边缘局部有竹编护岸与零散木桩护岸(图一七;图一八)。

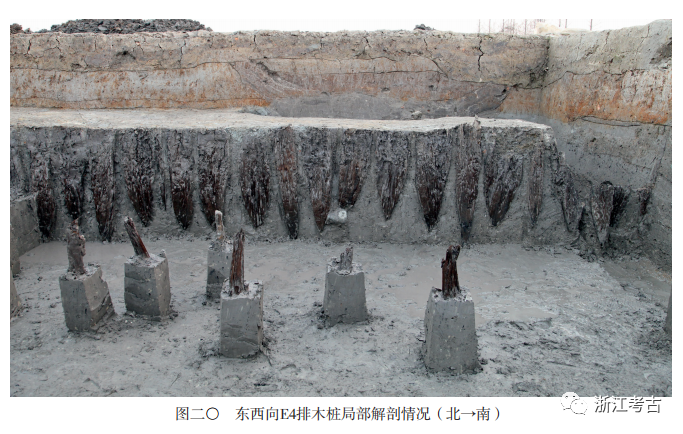

此阶段发现多种类型的护岸遗迹,包括单纯竹编护岸、木排桩与竹编的组合护岸、零散木桩护岸、成排木桩护岸等四种。台Ⅰ北侧东西向木桩有五排,东岸台Ⅰ西侧南北向木桩有五排(图一九)。 东西向E4排木桩 位于T2622、T2622-2623、T2623-2624内,其中前两个探方的板桩完全揭露提取,后一探方仅揭露到板桩露头。该遗迹横跨古河道东西,西端遭到现代河道的破坏,残长20.3米,由84根板桩构成。根据层位关系和结构,可知z75~99与z148~168均打入第8C层中,z100~115打入第9B层中,废弃于第6C层下。这些木桩上部已腐朽,残高约0.1~0.96米,加上朽痕总高约0.72~1.2、宽0.09~0.26、厚0.02~0.06米(图二〇)。

(二)出土遗物 本阶段出土较多遗物,包括陶器、石器、木构件、木器、竹编、动物遗骸、植物遗存,主要出土于废弃堆积中,土台营建堆积中出土少量遗物。

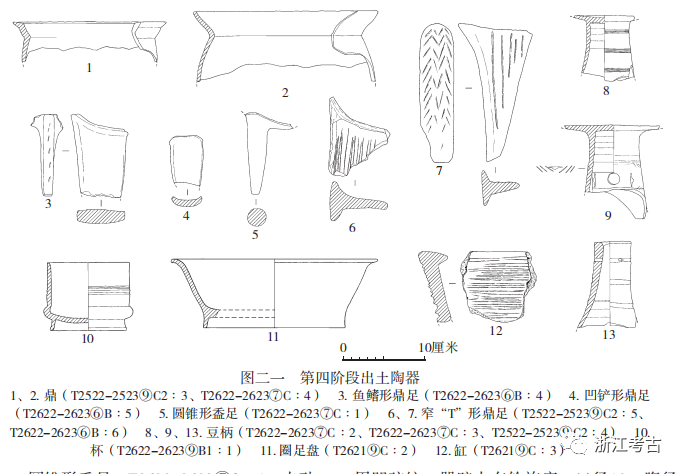

1.陶器 出土陶片以夹砂红褐陶和泥质灰胎黑皮陶为主。主要器形有宽“T”形足鼎、窄“T”形足鼎、鱼鳍形足鼎、凹铲形足鼎、窄侧扁足鼎、竹节把细柄豆、双鼻壶、圈足罐、红陶罐、实足鬶、袋足鬶、圈足盘、圈足杯、敛口篮纹缸等。 鼎 T2522-2523⑨C2∶3,夹砂灰黑陶。仅存口沿,尖唇,窄沿,沿内侧有明显脊棱,束颈,微鼓腹。复原口径18.8、残高4.9厘米(图二一,1)。T2622-2623⑦C∶4,夹砂灰褐陶,表面有烟炱。仅存口沿,圆唇,折沿,沿面微凹,微鼓腹。复原口径22.6、残高8.6、胎厚0.4~0.6厘米(图二一,2)。 鱼鳍形鼎足 T2622-2623⑥B∶4,夹砂红褐陶。侧面光素,正面饰戳印纹。残高10.2、宽7、厚1.7厘米(图二一,3)。 凹铲形鼎足 T2622-2623⑥B∶5,夹砂黑胎灰陶。凹铲形。残高6.2、宽4.2、厚0.8厘米(图二一,4)。

圆锥形盉足 T2622-2623⑦C∶1,夹砂黑陶。实足。残高10、残宽5.8、直径2.2厘米(图二一,5)。 窄“T”形鼎足 T2522-2523⑨C2∶5,夹砂灰褐陶。内侧饰刻划纹。残高9.7、宽7、厚4.8厘米(图二一,6)。T2622-2623⑥B∶6,夹砂灰陶。两侧面饰竖向刻划纹,足正面饰“八”字形刻划纹。高16.8、宽9、厚4.3厘米(图二一,7)。 豆柄 T2622-2623⑦C∶2,泥质夹心胎黑皮陶。喇叭状。饰三组弦纹,每组三道凹弦纹。残高8.1厘米(图二一,8)。T2622-2623⑦C∶3,泥质灰胎黑皮陶,磨光。柄部饰圆形镂孔与弧三角戳印纹组合纹和弧三角与短斜线戳印纹组合纹。残高11.5厘米(图二一,9)。T2522-2523⑨C2∶4,泥质灰胎黑皮陶,磨光。表面有四周凹槽,第二周凹槽中有两个戳孔。残高10.6、厚0.4~1厘米(图二一,13)。 杯 T2622-2623⑨B1∶1,泥质黑陶。圆唇,直口,下腹微鼓,矮圈足。上腹饰三周凹弦纹,器壁内有轮旋痕。口径10、腹径10.9、圈足径9.3、高8.3、胎厚0.4~0.8厘米(图二一,10)。 圈足盘 T2621⑨C∶2,泥质灰胎黑皮陶。敞口,圆唇,卷沿,斜直腹,平底,矮圈足。复原口径25.4、圈足径17.4、高8.6厘米(图二一,11)。 缸 T2621⑨C∶3,夹粗砂橙黄陶。残口沿,内敛口,斜直腹。器表饰横向篮纹。残宽9.2、残高8.6、胎厚1.3~3.6厘米(图二一,12)。 2.漆木器 仅发现1件漆鸟形器。 漆鸟形器 T2622-2623⑨B1∶2,一端雕出鸟头,另一端残断,当为半环形,整体髹朱漆。残长9.5、宽2.7厘米(图二二)。

此阶段台地继续北扩,台Ⅰ上营建一座基槽式房址F1,北侧河岸边挖一水井J1,河岸边形成第5、4、3层等垃圾层,T2622-2623以北为低洼地。其中第5、4层仅分布在T2622-2623、T2722-2723内,第3层遍布T2622-2623以北的发掘区。F1 位于T2522-2523内,叠压于第1层下,打破台Ⅰ①层。保存很差,仅残存四道南北向基槽的底部,基槽南端各发现一个柱洞,其余位置均未见柱洞(图二三)。根据F1基槽的范围及形状,可知F1平面形状大致为长方形。基槽与正北方向夹角约6度。F1东西长约5.85、南北宽约4米,总面积约23.4平方米。可分为两个隔间,每个隔间宽2.5米左右。C1与C2组成的隔间中有C4和K1。C1与C2长度均接近4、宽0.14~0.26、深0.06~0.16米。C3总长近2.9米,残存两段,宽0.08~0.18、深0.05米。C4长2.5、宽0.22~0.6、深0.05米。K1为不规则形,长0.74、宽0.5、深0.1米,出有石块。四道基槽、三个柱洞内和K1内填土相近,均为浅灰褐色黏土,含较多粗砂和小石子。

J1 仅揭露东半部,一半位于探方外,平面近圆形,壁上部内收,下部外凸,圜底。发掘部分南北向直径0.92、东西宽0.66、深1.48米。井内堆积可以分为4层。第1层厚0.3~0.44米,红褐色粉质黏土,较致密,含大量红烧土块。第2层厚0.5~0.68米,深灰色粉质黏土,较疏松,含大量木炭及较多红烧土颗粒、陶片等。第3层厚0.16~0.36米,灰褐色淤泥,较疏松,含较多炭屑、红烧土颗粒等。第4层厚0.06~0.27米,灰色淤泥,较纯净,含少量陶片、红烧土颗粒等;此层出土1件鼎足缺失的小鼎,颈部有竹编,当作为汲水罐使用。J1内出土陶器有扁折腹侧扁足鼎、小圈足篮纹缸、圈足盘等(图二四)。

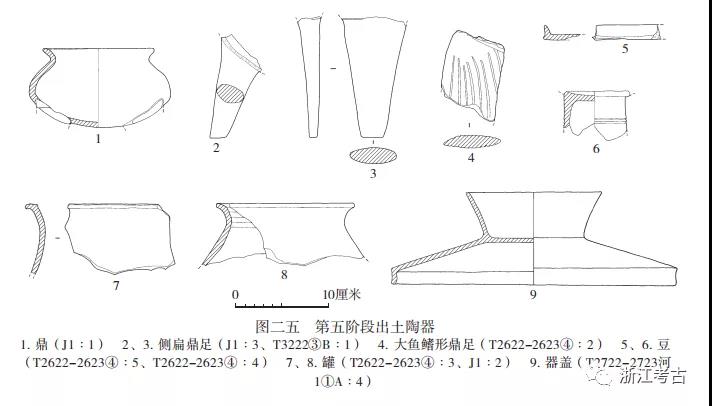

陶器 出土陶片以夹砂红褐陶、夹砂灰褐陶和泥质黑皮陶为主,主要器形有扁鼓腹鼎、扁折腹鼎、侧扁足鼎、大鱼鳍形足鼎、平沿篮纹大口缸、长颈鬶、矮圈足盘、子母口豆、柄上带圆形镂孔的豆等。鼎 J1∶1,夹砂灰陶,侈口,圆唇,束颈,扁鼓腹。外壁有炭灰。口径12、残高8.7、胎厚0.45~0.6厘米(图二五,1)。侧扁鼎足 J1∶3,夹砂黄褐陶。横截面近椭圆形。残高11.3、宽2.1~5.4、厚1.4~3厘米(图二五,2)。T3222③B∶1,夹砂红褐陶。素面,表皮脱落严重,足尖外侧有轻微按捏痕。残高13.1、宽6.9、厚0.8~2.5厘米(图二五,3)。大鱼鳍形鼎足 T2622-2623④∶2,夹砂灰陶。足面两侧各有八道刻划纹。残高10、宽5.8~6.2、厚2.1厘米(图二五,4)。豆 T2622-2623④∶5,泥质灰陶。残豆盘,子母口,椭圆形。残宽7、残高1.6、胎厚0.4~0.6厘米(图二五,5)。T2622-2623④∶4,泥质灰陶。残豆柄。表面饰两周凹弦纹。残高5.3、胎厚0.4~0.9厘米(图二五,6)。

罐 T2622-2623④∶3,泥质黑皮陶,表皮脱落严重,夹心胎。圆方唇,侈口,束颈,鼓腹。口沿处有三周凹弦纹。残高7.6、胎厚0.4~0.6厘米(图二五,7)。J1∶2,夹砂灰陶。方唇,侈口,束颈,斜直肩。器表素面,颈部内侧有轮修痕,肩部内侧有模糊的指按痕迹。复原口径15、残高6.8、胎厚0.4~1厘米(图二五,8)。器盖 T2722-2723河1①A∶4,夹砂灰胎黑皮陶。直口,外沿面微内凹,斜直腹,喇叭形纽。口径31.2、纽径14.8、高10.3厘米(图二五,9)。

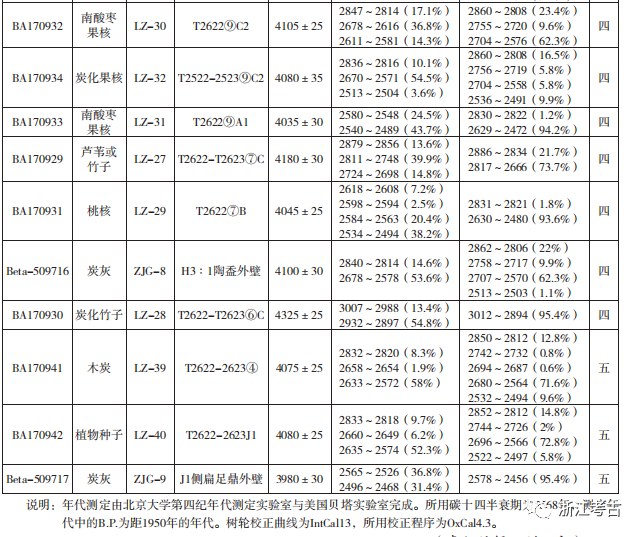

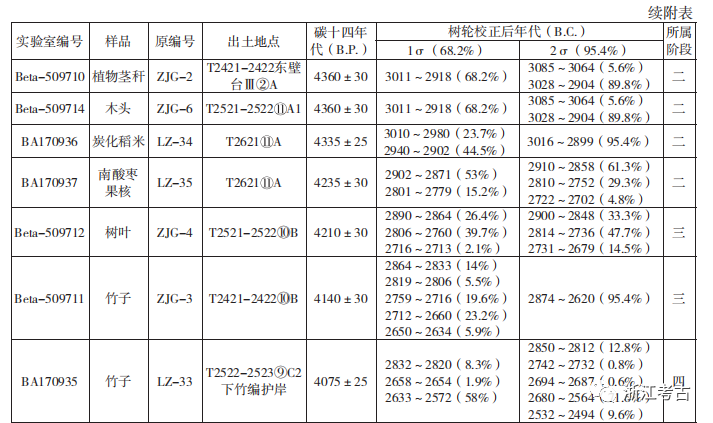

根据堆积的过程和出土遗物来看,第一阶段到第五阶段是一个连续的过程。第一阶段出土遗物非常少,陶器仅见少量戳点纹鱼鳍形鼎足、折沿鼎等。第二阶段出土鱼鳍形鼎足、窄“T”形鼎足、饰圆形和三角形组合镂孔的豆、饰圆形镂孔和弧线刻划纹的豆等陶器,鼎足以鱼鳍形和窄“T”形为主,也出现少量瓦形足和宽“T”形足。以上两阶段的遗物具有良渚文化早期晚段的特征(三分法中的中期)。第三阶段出土的微侈口双鼻壶、大口盆形鼎、细高柄豆等陶器已具有良渚文化晚期的特点,这一阶段窄“T”形鼎足和瓦形鼎足数量均较多,第四阶段出土遗物与第三阶段基本相近。第五阶段,陶器中侧扁足鼎成为主流,也有少量大鱼鳍形鼎足,夹砂红陶数量变多,代表一个新的阶段,属于良渚文化晚期后段[2]。发掘过程中,我们采集了23个植物样品分别送至北京大学第四纪年代测定实验室和美国贝塔实验室进行碳十四年代测定。第一阶段数据中木构件h14测年偏早,第一阶段的两个数据与第二阶段数据较为接近,第五阶段两个数据与第四阶段年代相近。根据碳十四测年的原始数据来看,第一到第五阶段是一个连续的过程。根据树轮校正数据,我们认为第一、二阶段年代大致在公元前3000~2850年,第三、四阶段大致在公元前2850~2500年,推测第五阶段大致在公元前2550~2400年(附表)。第一、五阶段数据较少,还需要再选择样品进一步测年以确定第一阶段起始的年代和第五阶段结束的年代。以往,在良渚古城内除反山墓地外,仅在莫角山西南坡发现少量良渚文化早期遗存[3],出土陶器有限,此次钟家港中段的发掘,发现了这一阶段较丰富的遗物,为建立良渚古城良渚文化的陶器演变和时空坐标提供了新材料。第一,钟家港中段从良渚文化早期到晚期,发现五个阶段的台地营建与垃圾堆积的连续过程,可以看出良渚人居住的台地一直在扩建,水域面积一直在萎缩,与以往良渚古城的钻探结果相符合。其中第一、二阶段从碳十四测年结果和出土遗物特征可推定为良渚文化早期晚段,首次明确了莫角山东坡最早堆筑的年代为良渚文化早期(公元前3000~2850年),可以与反山王陵、大型外围水利系统相呼应。第三、四阶段属于良渚文化晚期早段(公元前2850~2500年),发现的不同类型护岸遗迹丰富了良渚文化时期土台围护设施的类型。第五阶段属于良渚文化晚期后段(公元前2550~2400年),发现少量与钱山漾一期相同的文化因素,但其绝对年代比钱山漾遗址一期整体要早一点[4]。通过对莫角山东坡的长探沟解剖,了解到莫角山东坡的堆筑过程是,先在生土面上用灰黑色淤泥、灰粉砂堆筑一个较大而低平的土台,再用灰色、黄褐色粉砂与黏土堆筑大高台。第二,钟家港中段的发掘表明,钟家港古河道并不是一直南北贯通的,在莫角山台地营建完成后不久的第一阶段较晚时期,钟家港中段就被人工增筑的土台截断,从而导致台地南北两侧成为断头浜。第三,钟家港中段河道内发现大量经过加工的各类木构件和废弃木料,表明此区域可能是一处木构件加工场。木构件h11、h14与h15是目前中国新石器时代发现体量最大的木构件,它们的发现,从侧面反映了莫角山宫庙区建筑的宏大。同时,此区域因离莫角山台地很近,很可能是木料等各种物资运往莫角山的码头之一。河道内生活废弃垃圾相对较少,表明为保证水上交通进行了较严格的管控。第四,钟家港中段的发掘,再次证实了良渚文化时期临水而居、挖土堆墩的生活居住形态,河道既是运输通道,同时又是倾倒生活废弃垃圾的场所,居住的台地边缘普遍营建考究的木构或竹编护岸设施。附记:本次发掘项目负责人为刘斌,参加发掘的有王永磊、朱雪菲、徐有秀、王晗、王帅、孙小政、渠开营、蒋浩翰、刘云仓、史晓贞等,田野照片由王永磊拍摄,器物由徐有秀、渠开营、廖文艳、王帅等修复,器物照片由李永加拍摄,器物线图由郑豆豆、王永磊、崔晓茜绘制。木材树种由郑云飞鉴定。发掘过程中得到了赵晔、闫凯凯、范畴等同事的指导与协助。良渚遗址管理区管理委员会对本次发掘给予了大力支持,在此表示感谢。 注 释 [ 1 ] 浙江省文物考古研究所:《良渚古城综合研究报告》第104页,文物出版社,2019年。 [ 2 ] 陈明辉、刘斌:《关于“良渚文化晚期后段”的考古学思考》,见《禹会村遗址与淮河流域文明研讨会论文集》,文物出版社,2014年。 [ 3 ] 浙江省文物考古研究所:《良渚古城综合研究报告》第172页,文物出版社,2019年。 [ 4 ] 浙江省文物考古研究所、湖州市博物馆:《钱山漾:第三、四次发掘报告》第453页,文物出版社,2014年。

感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |