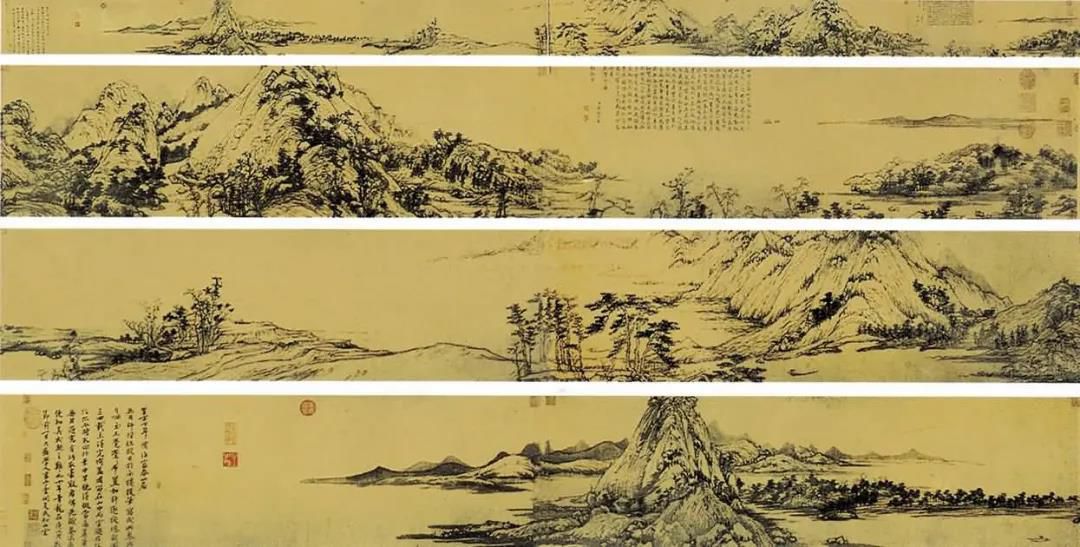

| 元代夏文彦《图画宝鉴》记载“公望居富春,领略江山钓滩之概,性颇豪放,袖携纸笔,凡过景物辄即模记”。黄公望是中国美术史上少有的携带纸笔写生模记的画家,通过写生模记,收集素材,以富春山为题材进行创作,创作出《富春山居图》等等作品,是顺理成章的事,合乎情理的事。

那么黄公望与富春山究竟有着怎样的关系?

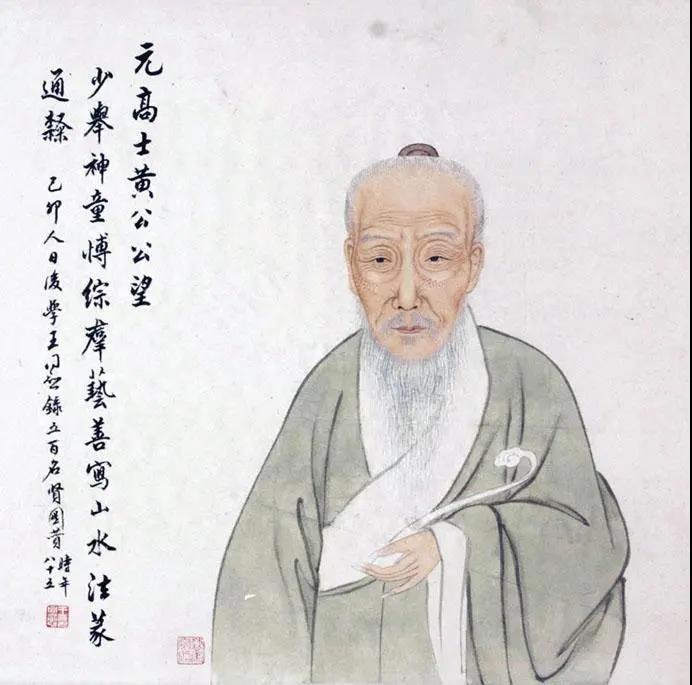

黄公望中年以后是一个云游四方的全真教派道人,在他有生的86年中,在三吴二浙之地居住过许多地方,有记录的就有常熟、松江、杭州、苏州、宜兴、富阳、富春山等地。关于黄公望居住富春山的记载也不少,如元夏文彦:“公望居富春,领略江山钓滩之概”(《图画宝鉴》)。明正德《姑苏志》:“晩爱杭之筲箕泉,结庵其上,将为终老计,已而归富春,年八十六而终。”清鱼翼《海虞画苑略》:“晚入富春山,年八十六而终。”还有一则曾与晚年黄公望亲密交往的名遂新在题画诗中有“富春山水终嘉豚”句,“嘉豚”是归隐的意思,这是黄公望晚归富春山最可靠的资料。根据以上资料可以充分证明黄公望曾居住在富春山,尤其是晚年归隐富春山。在《富春山图》上黄公望题“至正七年仆归富春山居,无用师偕往”,至正七年黄公望七十九岁。说明他晩年归隐富春山的记载是可靠的。当然黄公望归隐富春山还有一条资料,那就是《辛丑销夏记》著录的黄公望《秋山招隐图》题跋中:“此富春山之别径也,予向构一堂于其间……”这是黄公望居住在富春山最清楚不过的资料。

黄公望归居富春山与他曾居住过其他地方如杭州、苏州等并不矛盾。笔者想探讨的不是是否在富春山居住的问题,黄公望与富春山的关系不仅是居住,而是有更深的层次,笔者想从美术史的角度来加以判析。

黄公望生于南宋咸淳五年(1269年),二岁时元世祖忽必烈建立元朝,黄公望卒于至正十四年甲午(1354年),离元朝的灭亡也只有十四年,差不多与元朝共存亡,元朝统治者的民族歧视政策他应有切肤体会。元朝的民族歧视政策,汉族人尤其是曾在南宋统治下的汉人即“南人”是地位最低下的人,使许多文人政治上及仕途上的失落,采取归隐的办法来躲避政治现实。黄公望中年时曾当过小吏,受他人牵连锒铛入狱,出狱后不久,皈依道教,成为一方云游四方的全真教派的道人,出世与归隐成为他的基本理念。 由于文人大批归隐山林,必然会在文化上表现出来,反映在绘画上也是一样,出现了美术史上称为“变”的时代。

两宋的主要画家大都栖身画院,服务对象为社会上层,甚至于帝王。因此,画家抱着入世的态度,画面往往缜密充实,气势不凡,在经济繁荣时,宋代的山水画有群山夺秀、万壑争流的气概。

元代的绘画,由于前述的政治原因,文人们大批归隐山林,绘画成了他们诗酒唱和的一种形式,服务对象也转为以社会中层以至于下层。如《富春山图》的第一个收藏者无用师,是属于社会下层的一位道士。艺术思想上抱着消极出世,追求轻灵飘逸,萧散冲淡的感觉,这是一变。

两宋绘画与元代绘画虽然存在着思想观念与服务对象的不同,但在尊重自然、“外师造化,中得心源”是一致的。不同在于两宋绘画是尊重自然,将自己的感情融进自然,体悟客体物象之理。而元代绘画则是寄怀自然,借助自然以富于个性的笔墨,抒发自我的情怀,这是二变。

两宋绘画的材料是以丝质的熟绢为主,而元代开始以纸质的绘画材料为主。纸质材料可分生、熟,笔墨技法表现更丰富,更有变化,这是三变。 虽元代绘画与宋代绘画有很大的变化,但是,他们对自然的尊重,回归自然的心态是一致的。由于元代的社会政治现实,更促使他们归隐山林,贴近自然,融进自然,寻找他们的归隐之地。 我们知道在宋代的画家有一些是归隐山林的,如荆浩归隐太行山,范宽归隐终南山,李成归隐营丘山。元代的画家,以元四大家为例,也都寻找他们归隐之地,用现代语言来说,找到他们的“生活与创作基地”。下面我们一一列举分析: 家庭富有,饱学诗书,有很高的文化艺术修养,绝意仕途,中年弃家漂泊于太湖北部一带,以太湖北部作为他归隐之地。面对浩渺的太湖和太湖七十二峰,创造了独特的二段式画面结构和“折带皴”,这与他在太湖上独特的生活体验是分不开的。这种生活体验与他的文化素养相结合,创造了清净疏远、萧散冲淡的艺术境界和风格。如作品《六君子图》《客膝斋图》等,抒写了胸中逸气和追求高尚人格的情怀。 字叔明,号黄鹤山樵。他归隐于杭州余杭区黄鹤山,因此,自号黄鹤山樵。黄鹤山、超山一带是他的生活与创作基地。黄鹤山虽不是很高,但山岭蜿蜒曲折,树林深密。超山上石骨裸露,造型奇特,给他提供了创作素材和灵感。创造了繁密苍郁的风格和“解索皴”。他的作品《春山读书图》《夏山高隐图》《青卞隐居图》等等,反映他渴望归隐的情怀。 字仲圭,号梅花道人。他一生绝意仕途,隐于世外,安贫乐道,终老于田园与丹青之间。从他的作品《渔父图》《芦花寒雁图》《洞庭渔樵图》等,可以察觉到他的作品的内容和题材,取之于离他家乡不远的太湖西南部一带,所以常常能见到类似于“二段式结构”和苍润古劲的风格。 前文已经提到,他在中年以后成了云游四方的全真教派道人。因此,他与以上三人不同,没有选取一个较固定的地方归隐。而是游走于三吴两浙之间,有很多地方他居住过,如杭州筲箕泉、松江、富阳等地方,但他最倾心、晚年最终归隐的地方是富春山,他的代表作《富春山图》《富春大岭图》《九峰雪霁图》《溪山雨意图》等等,无不是以富春山一带为题材而创作的,富春山是他获取创作素材、吸取艺术营养、造就独特艺术风格的地方。

清吴荣光《辛丑销夏记》著录了黄公望《秋山招隐图》题跋,在题跋中可以看到黄公望自己描写的归隐富春山中的生活状态:“此富春山之别径也,予向构一堂于其间,每当春秋时焚香煮茗,游焉息焉,当晨岚夕照,月户雨窗,或登眺,或凭栏,不知身世尘寰矣。额曰‘小洞天’,图之以报朴夫隐君同志。一峰老人黄公望画并题”。这是题跋中一部分,在其中不仅看到他的归隐生活的状态,因为画的就是他自己的小筑“小洞天”,也可以看到他在富春山中的创作状态。

因此,黄公望与富春山的关系不仅是是否在富春山居住的问题,而富春山是黄公望有别于其他画家的归隐之地,在此创造了他特有的艺术形式和技法“荷叶皴”,他以富春山为题材的许多作品,奠定了他在绘画史上不朽的地位。 元代四大家,他们都处在相同的社会历史背景下,有共同“清静无为”“道法自然”的思想观念和艺术观念。其中有的还是十分亲密的师友关系。但他们却又有各人完全不同的风格和艺术创造,是因为他们各有不同于他人的归隐之地,也就是不同的生活与创作基地。

|