| 错误地理知识构建背后的历史

——以塔里木河为中心的亚洲水道地理 刘迎胜 内容提要 黄河起源于昆仑是自古以来中原人的公共认知。张骞“凿空”西域的过程中,对塔里木河有细致的观察。将塔里木河所注之盐泽,视为黄河源,即便不是出于张骞之构建,也应当来自于此前往来于中原与西域两地,且对黄河与塔里木河皆有一定认识的人士。不论出自何人,它显然是中原与西域两种水道地理知识的简单嫁接。嫁接以后的果实,不仅在中原流布,也在西域传承,这才有《世界境域志》的那些与张骞“潜流重源”说极为相似的记载。佛教的传入,使中国人有机会接触古代印度的地理学。在从东汉至唐漫长的佛经汉译过程中,印度的“五大河”说与“四大河”说陆续被介绍入华。玄奘往返印度过程中,同时经历了塔里木河流域与印度人想象中的“四大河”起源地——中亚。将“四大河”中的徒多河,即锡尔河指为塔里木河源,进而视为黄河源,是他试图将中印两大民族水道地理知识统而为一的努力。从唐代与吐蕃往来取道青海入藏,与元代笃实受世祖忽必烈命探河源以来,中原人了解到黄河上源并非是盐泽,而在青海之星宿海。 一、玉料与先秦时代内地与新疆交往问题 上古中原人皆以为黄河起源于青藏高原东缘的积石山,此说虽不确,但与其今日所知之真正的河源——青藏高原的巴彦喀拉山脉的大方向一致。但从某一时段时,其上源为塔里木河,汇聚盐泽(即今罗布泊),从沙碛渗出后重源流至积石之说,逐渐流行。这就是所谓的“伏流重源”。这个误说的来源引起不少学者的重视。据笔者检索,岑仲勉是较早展开讨论的学者,他在其书《黄河变迁史》中,专辟一章题为《黄河重源说的缘起》,依据《穆天子传》提出“黄河重源说”应系公元前10世纪随着沿塔里木河东迁的民族传入中原。据成一农、陈松的概括,《山海经·北山经》所载“曰敦薨之山……敦薨之水出焉,而西流注于泑泽。出于昆仑之东北隅,实惟河原”;又《山海经·西山经》载:“曰不周之山……东望泑泽,河水所潜也,其原浑浑泡泡”又《山海经·西山经》载:“曰积石之山,其下有石门,河水冒以西流”,应为上述“伏流重源”的来源。 本文的焦点并非集中于“河水重源”的起源上,而是将这个误说置于古代亚洲地理的视野下观察。近四十余年来,有关张骞凿空以前,中原与西域之间的往来,玉石贸易通道是一个重要的关注点。 中国社会科学院考古研究所安阳工作队,于1976年对殷墟5号墓进行发掘,墓主是殷王武丁的三个法定配偶之一妇好。这个遗址共出土玉器755件(另有一些穿孔玉髓子圆片及玉器残片未计入内)。这批玉器中的约三百件先后经由北京市玉器厂、安阳市玉雕厂和中国科学院地质研究所专家鉴定,初步结果是,其中有青玉、白玉(内有极少量籽玉)、青白玉,墨玉、糖玉很少。这几种玉料基本上都是新疆玉。上述玉料,按现代科学分类均属软玉。软玉是透闪石Ca2Mg5[Si4O11]2(OH)2和阳起石Ca2(Mg1Fe)5[Si4O11](OH)2的隐晶质,致密块状集合体,有光泽,略透明。和田玉既可开矿挖掘,也可以在河谷内采集。开矿所得的文献上称山料,在河谷内采集的称为籽玉。这次鉴定的青玉中,有一些带玉皮和“石根子”,玉心部分精料并不太多。推测当时除采集籽玉外,也可能采掘接近地面的玉矿。 这一发现牵出其他殷墟出土玉器的原料来源问题。1949年前李济曾鉴定殷墟出土有刃石器444件,其中有玉7件,认为它们不像于阗玉,也不像西南玉,它们都是南阳玉。韩斯福(S.Howard Hansford)也曾考虑台北中央研究院博物馆内殷墟出土的玉象的质材是南阻独山玉。但夏鼐已指出,李济的论文“没有说明南阳玉在矿物学上是什么矿物,同时似乎也未经科学鉴定”。夏湘蓉、李仲均、王根元等3位学者提到,殷墟妇好墓中有40件玉器,“其中多数与现在辽宁岫岩玉接近,少数与河南南阳玉接近,极个别与新疆和阗(田)玉相似”。岫岩玉与和田玉属于不同的矿物。组成岫岩玉的主要是蛇纹石(Mg3[Si205](OH)4)。按,上述300余件妇好墓玉器的鉴定结果,与这些过去的鉴定恰恰相反,只有3件嘴形器,质地近似岫岩玉,另有一件玉戈,有人认为像南阳独山玉。 有关妇好墓中出土多量和田玉的消息,对研究中原与西域之间交往的历史提供了新课题。笔者在拙文《徙多河考》与拙著《西北民族史与察合台汗国史研究》中,曾依据当初有关殷墟墓玉器检测结果,将中原与西域的往来上推到商代和田玉输入的时代。 近年来接触到考古与文物学界有关殷墟妇好墓中玉器原料的来源研究,使重新思考和田与中原往来的早期历史成为必要。1982年,张培善在其《安阳殷墟妇好墓中玉器宝石的鉴定》一文中,介绍了他对部分玉器宝石标本如绿松石、软玉、绿色宝石等文物的质料显微结构鉴定,化学分析,X一射线衍射实验测定的几项结果。作为长期研究玉器的老专家,杨伯达提出: "当这些和田玉是通过什么途径到达殷都的问题,不论是采用何种办法获取和田玉,均须从遥远的昆仑山北坡的和田运至殷都,这条运输线路也就是殷的“玉石之路”,也可以称为殷朝“昆山玉路”或“和田玉贡路”……可以估计,殷王室玉的玉石来源是多元的,其玉石贡路也是起自五大玉产地,越过沙漠戈壁或草地山川之阻隔到达殷都,故其玉石贡路之线路也已不是单一的,必定同时存在着若干条“玉石之路———贡路”,条条玉贡之路通向殷王室,但是我们必须承认在殷代几条玉石贡路之中,主要的还是“和田玉贡路”,这一点也是不能含糊的。" 他最早于1989年初正式提出“玉石之路”的构想,简单地描画了玉石之路(东部地区)示意图。

申斌是最早从玉的质材化学成份上考察妇好墓玉器来源问题的学者,他在《“妇好墓”玉器材料探源》一文中先依据玉器界人士依摩氏硬度来划分“玉”的种类的旧标准,即硬度6.75—7度、比重3.2—3克/立方厘米者为硬玉,硬度6—6.5度、比重2.55—2.65克/立方厘米者为软玉,来观察殷墟玉器的质料,先介绍1949年以前李济对殷墟61件标本的比重和硬度分析,及其皆系软玉的结论。继而言及将妇好墓约300出土玉器的重新鉴定结果,大部分为软玉。认为其中青玉较多,白玉较少,青白玉、黄玉、墨玉、糖玉更少,并推测都是新疆玉,只有三件器嘴形器,质地近似辽宁岫兴县岫岩玉:一件玉戈有人认为是河南南阳独山玉。另有少量硅质板岩和大理岩。 他着重指出,肉眼鉴定方法,虽然有一定的参考价值,但科学依据不足,而仅据比重、硬度和色泽来确定玉石的类别和材料的产地,准确性不高。他提出的解决方案是玉石材质的化学分析对比,依据的资料是上述张培善的《安阳殷墟妇好墓中玉器宝石的鉴定》一文提供的检测数据、地质部地质矿产司对河南南阳四种不同颜色的独山玉的化学全分析结果,以及他和他的同事们对对缅甸玉、新疆和田玉、辽宁岫岩玉、南阳独山玉、东陵石等矿岩标本的化学全分析,发射光谱和原子吸收光谱做了微量元素分析,获得的特征微量元素、化学成份对比分析和相关判别结果,提出在玉料的宏观组分上及曲线变化上,“妇好墓”中的玉器与新疆和田玉极为逼近。而与南阳玉毫无共同之处。与表3中缅甸玉,东陵石和辽宁岫岩玉石区别也很大,进而认为“妇好墓”的玉器材料产地在新疆和田是有科学依据的。至于如何解决其结论与和田一带未发现早期玉器之间的矛盾,他认为原因可能有二:一是可能尚未发现;二是和田当地没有玉器加工作坊。由于中原文化较为发达,玉石原料运到内地以后才加工的。支持其说的有瞿少冬的《妇好墓玉器的发现与研究》。钱益汇、朱雪峰《迁台殷墟玉石器述略》也直接采纳了妇好墓出土玉器为和田玉的结论。 朱乃诚的《殷墟妇好墓出土玉琮研究》从器形与纹饰甚至判断妇好墓出土的14件玉琮与玉琮形器,有13件原本是齐家文化或陶寺文化玉琮,其中9件在后期经过了改制。改制的时间,2件在武丁中期,1件在武丁前期,有4件在武丁之前,还有2件只能定在武丁晚期之前。另外他还认定1件是良渚文化之后、商代武丁之前的作品。他据此推测,妇好墓M5∶997玉琮可能是钱山漾文化与广富林文化时期至二里岗文化时期的作品。作者未言及玉料来源,但如果其研究是这些玉材是和田玉的话,那么和田玉在商代在新石器时代已经输入到长江以南。 明确反对殷墟出土玉为和田玉之说的是王学孟,他在《质疑殷墟古玉“和田”说及其辨析》一文中,从地质学的视角出发,结合多年研究我国新石器时代古玉来源与殷商时代古玉的承袭关系的结果,对比当时中原与新疆地区古玉的开采应用水平,认为“古玉石之路”是不存在的;殷墟古玉是承袭了新石器时代晚期古玉来源,仍属于“就地取材”或“近地取材”。 闫亚林在《关于“玉石之路”问题的探讨》中,回顾了自杨伯达提出“玉石之路”后学界围绕这一问题的互动,以时间为序归纳了和田玉进入中原时间的五种说法,即“仰韶”、“齐家文化”、“夏代”、“商代”与“西周”诸说,其中对商代的介绍不局限于殷墟,而是包括了处于商积年之内的江西新干大洋洲商代大墓出土的玉器754件和四川广汉三星堆祭祀坑,曾对10件玉器标本的肯定性检测结果,并对既往学界凭据检测数据推定玉原料来源的方法提出质疑,提出玉的化学主元素成分反映的是玉材矿物成分,不同产地软玉矿物成分都是透闪石、阳起石,其主化学成分相似,在一定范围内波动变化,没有明显的个性特征,检验得出的化学主成分结果在古玉溯源研究中没有指示性作用,不能作为判断玉料来源的证据。新干大洋洲、广汉三星堆玉器检测所用的方法,与施用于妇好墓出土玉者一致,也都不能作为判断玉器产源的科学证据,并举证唐际根、何毓灵、岳占伟的论文《殷墟玉器的发现与研究》在殷墟玉器的玉料方面所持的谨慎态度,不再提有关玉料来自和田玉的推断,不再采用新疆玉输入中原可追溯到武丁时代的观点,指出以目测方法认定的和田玉也需要进一步的科学证据来证实。 闫亚林还专辟“关于玉石之路的一些新认识”一节,介绍了2002年中国社科院考古所深入和田地区的原生矿床、矿点和白玉河河床采玉点,直接采集各种山料和水产仔料进行成分分析,试图建立“古代和田玉检测标准数据库”,追溯白玉河子玉的源头,进而复原从昆仑山白玉河到达中原的古代“玉石之路”的努力,但表示即使“古代和田玉检测标准数据库”建置完成,也无法肯定与和田玉料具有相近检测数据的古玉就必然来自和田地区。他还介绍了2005年以来北京大学组织考古学、地质学等多学科的学者对“玉石之路”和早期中西交流文化问题进行的系统的调查和研究过程中产生的新认识,即所谓“玉石之路”,其实是指玉料的长距离远程传播运输,需要文化线路的贯通、玉料目的地的大量需求和玉料产地的稳定供应等条件。中原地区发达的用玉制度和用玉习俗需要大量玉料的稳定供应,而发达的玉作技术则是只需输入玉料、在本地进行加工的重要保障。在新疆目前发现的早期玉器,年代比较确切的是小河墓地、古墓沟墓地发现的玉器,经过初步检测的几件玉珠都是蛇纹石,而非透闪石玉。在楼兰遗址采集的玉斧以及克里雅河流域采集的玉斧虽然都是透闪石玉,但由于系采集所得,年代不详,且皆为较小的实用型的工具类斧锛之类,似不用来制作别的器物,某种意义上与石器无异。有学者研究认为东亚蒙古人种与玉器文化的发展有着极密切的关系。新疆汉以前的考古材料中发现玉器很少,中原地区深厚的玉文化传统并没有影响到这里,后来也未在此生根,因此这种古代的玉石贸易很可能只是原料的输入,西域邦国认识玉、使用玉的历史很可能是受到中原地区文化和用玉的影响而发展起来的。如是,这种西域邦国的采玉历史虽然会早于张骞时代,但是也不会太早。作者还特别提示了当时刚发现不久的甘肃马鬃山发现玉矿和10余处古矿坑,并关注其在古代中原玉料来源问题上的重新意义。叶舒宪也发表了一系列论文,力主史前来源多元;徐琳的《中国古代玉料来源的多元一体化进程》也支持这一观点,认为新石器时代各个文化使用玉器玉料来源,以就地取材和就近取材为主。商周以后,玉料来源逐渐向甘肃、青海及东北地区等透闪石玉矿点区域集中。至西汉张骞通西域之后,人们对于阗产玉有了新的认识,和田玉开始大量进入中原,并在西汉中后期成为皇家用玉的主要来源,于东汉时期逐渐占据中原王朝上层社会玉料使用的主导地位。到了隋唐时期,和田玉完全占据了玉作市场的统治地位,其他地方透闪石玉料逐步退出历史舞台,玉料来源最终完成了多元一体化的进程。 基于学界的上述研究,笔者过去的认识有所修订。 二、“四天子”的排序问题 印度人把人类居住的大地称为瞻部洲,又作剡浮洲、阎浮提,这些都是梵文Jambū-dvīpa的音译。印度人认为,地中央有瞻部树(Jambū)。释迦牟尼创立佛教之初,佛教的势力主要在恒河中流地区。阿育王时代,佛教向印度各地以及印度以外传播。随着佛教的传播,印度人的地理知识范围扩大到亚洲大陆的大部分地区。在他们知道了中国之后,继而认为瞻部洲为四主所统治,称“四天子”,包括中国在内。 “四天子”这个词时而用来译称佛之下四位神祗,如“帝释令四天子共扶干陟,拥卫菩萨。四天子者,一名彼岸,二名近岸,三名香叶,四名胜香叶,皆有威力。”又如:“复有四大天子,一名俱罗,二名乌波俱罗,三名波啰拏,四名波啰拏舍嚩。”但又用来译指当时印度人所知世界的几位主要统治者。东晋译经师印度人迦留陀迦(Kālodaka,此曰“时水”)所译节略介绍佛祖神话体系与其说法十二年经历的《佛说十二游经》,介绍印度人所知的世界,谓: "阎浮提(按,瞻部洲)中有十六大国,八万四千城,有八国王,四天子。东有晋天子,人民炽盛。南有天竺国天子,土地多名象。西有大秦国天子,土地饶金银璧玉。西北有月氏天子,土地多好马。" 这里反映出的当时印度人所知的世界是“天竺国”,即印度次大陆本土;“晋”,即亚洲东部的中国;“大秦国”,即中近东与地中海世界,以及“月氏”,即欧亚大陆北部的草原地带。这四个地区虽大致固定不变,但其译名及其统治者则随时代的推进和译者的习惯而有所变化。如“四天子”说到玄奘笔下,成为:

"赡部洲地有四主焉。南象主则暑湿宜象,西宝主乃临海盈宝,北马主寒劲宜马,东人主和畅多人。故象主之国躁烈笃学,特闲异术,服则横巾右袒,首则中髻四垂,族类邑居,室宇重阁。宝主之乡,无礼义,重财贿,短制左衽,断发长髭,有城郭之居,务殖货之利。马主之俗,天资犷暴,情忍杀戮,毳帐穹庐,鸟居逐牧。人主之地,风俗机慧,仁义昭明,冠带右衽,车服有序,安土重迁,务资有类。三主之俗,东方为上,其居室则东辟其户,旦日则东向以拜。人主之地,南面为尊。方俗殊风,斯其大概。至于君臣上下之礼,宪章文规之仪,人主之地,无以加也。清心释累之训,出离生死之教,象主之国,其理优矣。斯皆著之经诰,问诸土俗,博关今古,详考见闻。" 前引东晋时迦留陀迦所述之“天竺国天子”,变成了“南象主”;“天竺国”改称“象主之国”。“大秦国天子”变为“西宝主”;“大秦国”改称“宝主之乡”。“月氏天子”成了“北马主”,其国没有专称。而“晋天子”则改为“东人主”,“晋”改称“人主之地”。

唐道宣《释迦方志》记基本依据玄奘: "又此一洲,四主所统。雪山以南,至于南海,名象主也。地唯暑湿,偏宜象住,故王以象兵而安其国。俗风躁烈,笃学异术,是为印度国。然印度之名,或云贤豆,或云天竺,或云身毒、天笃等,皆传之讹僻耳,然以印度为正,唐无以翻。雪山之西,至于西海,名宝主也。地接西海,偏饶异珍,而轻礼重货,是为胡国。雪山以北,至于北海,地寒宜马,名马主也。其俗凶暴,忍煞,衣毛,是突厥国。雪山以东,至于东海,名人主也。地唯和畅,俗行仁义,安土重迁,是至那国,即古所谓振旦国也。上列四主,且据一洲,分界而王。" 道宣将玄奘原文“四主”之前的方位词定语一律删去:改“南象主”为“象主”,其国直称“印度”;改“西宝主”为“宝主”,其国称为“胡国”;改“北马主”为“马主”,真名其国为“突厥”;而改“东人主”为“人主”,国名称为“至那国,即古所谓振旦国也”。

法国汉学家列维(S.Lévi)最早注意到上述迦留陀迦(Kālodaka)所译之《佛说十二游经》,并译为法文。伯希和在其基础上,撰写了《四天子说》一文,先辩明今本与历代经录载本之间的关系,再在印度文化中寻找四天子称谓,引法国汉学家布尔努夫(Burnouf)在较晚印度史料中的发现,即德里(Dehli)王朝之后,分占印度的四位首领分别称为“人主”(Narapati)、“象主”(Gadjapati)、“伞主”(Tchatrapati)与“马主”(Asvapati),而日玉连(S.Julien)则提出,“伞主”(Tchatrapati)即“宝主”之梵名。他在介绍了后来印度各地君主、游戏纸牌及军队统领称谓使用“人主”、“象主”、“马主”的称谓情况,来佐证《佛说十二游经》中的四主称谓的印度文化之根。特别值得注意的是,伯希和又注意到伊斯兰史料中将世界划分五个地界:世界中心为伊拉克,其余四国环其四周,其中中国君主称“人王”,“九姓”(Toguz-Oguz)君主称“野兽之王”,印度君主称“象王”,东罗马(Rum Byzance)君主称“美人国王”,说明穆斯林旅行家曾接触过类似《佛说十二游经》的印度文献。 伯希和《四天子说》研究的重要性,在于间接地证明了《佛说十二游经》介绍的古代印度人有关世界分为四个地区,其统治者各有称谓是有所本的。其印度原本从东晋以前到唐代一直保存着,为从迦留陀迦到玄奘等几代译经人所见。伯希和没有提及,印度原本与现存最早汉译本——迦留陀迦所译之《佛说十二游经》,在有关“四天子”的内容之间,有什么差别吗?或者说,印度原本与迦留陀迦汉译本在“四天子”叙说上最大差别在哪里?这正是本文想要讨论的地方。 日本海野一隆在其《东洋历史地理学·大陆篇》中,也专辟《世界区分としての四主说》一章,其论说基本在上述伯希和《四天子说》文之框架内。 佛教的入华,不仅是一种外来宗教的引入,同时也是与中国传统意识形态相平行的印度文化与世界观的引进。在这个意义上讲,“四天子”观念的引入,是中国人世界观历史上一件破天荒的大事件。王邦维教授在2010年已指出: 两千多年前的春秋战国时期,华夏族已经开始把自己所居住的最中心的一片区域称作中国,因为我们的祖先相信,他们所在的位置,地理上处在世界的中心。先民们有这样的想法和观念,本不奇怪。古代其他的一些民族也都曾经有过同样的情形。 但是,当华夏族或者说中国人在与外部世界的逐渐接触中,这样的观念受到了挑战。这其中,佛教的传入中国以及随佛教传入的有关外国,尤其是印度的知识逐渐被中国人所了解,起了很大的作用。世界的中心在哪里,中国处在世界的什么位置上,这些原本不是问题的问题,在印度的佛教传入中国以后,被提了出来。中国人发现,自己的国家不一定就是世界的中心。这中间很明确的一点是,依照印度佛教的观点,世界的中心不在中国。印度佛教另有一种“中心观” 在“四天子”这个世界话语体系中,中国天子再也不是普天之下至高无上的唯一君主,中国天子所统治的“天下”不过是当时所知的世界的东方而已。世界上不但存在其广袤的土地不受其统治,而且还有与中国天子之旗鼓相当的君主。

值得注意的是,前引迦留陀迦/时水所译之《佛说十二游经》排列四主的顺序第一是东,置晋天子于第一位,而后是南方的印度天子,西方的大秦天子,最后是北方的月氏天子,这一点是颇令人费解的。目前我们能看到的只是此经的汉译本,这种并非将印度天子置于首位,而首叙晋天子,按中国东南西北方向再列数其他三天子的叙述顺序,究竟是该佛经原文的顺序,还是在汉译的过程中,将东方晋天子移为第一,由于此经印度原本已不存,也未见有学者提及有巴利文本或藏文本,现虽无从知晓,但我们并非束手无策,而是可以用其他佛教典籍来验证。 前引玄奘讲述“四天子”的顺序是:南象主、西宝主、北马主与东人主。而唐道宣《释迦方志》所述顺序也是第一雪山以南的“象主印度王”,第二为雪山以西的“宝主胡王”,第三为雪山以北的“马主突厥王”,第四才是雪山以东的“人主至那(按,指中国)王”。由此可证,在《佛说十二游经》中讲到“四天子”时,肯定是将印度的统治者置于首位,然后按西、北、东顺序讲,也就是说晋天子在最末位。而迦留陀迦/时水在译此经时,改变了原先印度将自己的统治者列为首位的排序,而按汉地习惯排列四主的顺序。而玄奘与道宣叙述时所按的南、西、北、东的排序,才应当是印度人通常在述及天下“四主”时习惯顺序。 因此,我们确信,印度原本与迦留陀迦汉译“四天子”叙说的最大差别在于,印度原本四天子中被置于首位的一定是“天竺国天子”,而迦留陀加汉本时,将“晋天子”移至首位。 当代学术译介的进展,使既往罕见的资料变得易得。今查马苏第《黄金草原》汉译本第344节,发现其内容正与前引伯希和的论述有关。据马苏第记载,有一位大食人入华时,受到唐朝皇帝的接见。该节记录了这位大食人与皇帝的问答: "据他说,中国国王召见他一次之后,询问他有关阿拉伯人和阿拉伯人摧毁波斯王国的手段。他对此回答说:“这是由于安拉的保佑,而波斯人则信仰火,排除了造物主,仅对太阳和月亮下跪。”国王补充说:“阿拉伯人征服了最尊贵、最富饶、最富裕,以其居民之智慧最惹人注目和最负盛名的王国。”他接着又说:“你们是如何划分世界上的所有君主呢?”古莱氏人回答说:“我一无所知。”国王在此时又对翻译说:“告诉他,我们计算了五次。所有人中最为富裕的占有者是统治伊拉克的人,因为他占据世界的中央。其他列强围绕于其周围,所以我们称之为王中王。继这一帝国之后就是我国,我们把它看作是人类的王国,因为任何一个王国都没有像他那样治理得井井有条,也不像他那样被有规则地治理,没有任何一个地区的臣民像我们的臣民那样听话,这就是为什么我们是人类的国王,继我们之后便是猛兽的国王,这就是我们的近邻突厥人的国王,他是人类中的猛兽的国王。继他之后是大象的国王,这就是印度的国王,我们承认他们是智慧的国王,因为智慧发源于该国。最后一个是罗马人的国王,我们也把他们看作是人类的国王,因为任何一个国家都没有体型那样优雅和面庞那样美丽的居民。以上就中主要国王,其余者都低于他们。” 值得注意的是,在马苏第所记唐朝的话语中,虽然到了五位国王,从数量上看表面上不同于前面所述来自印度的“四天子”,但五位国王中的第一位大食国王,是作为世界的中心提及的,而与上述“四天子”说相同的,则是环绕这个中心的四位国王。唐朝叙述环绕阿拉伯的四位国王的顺序是,1)唐朝,被视为“人类的王国”,唐天子“是人类的国王”,相当于前述之“人主”。2)唐人的近邻突厥,被称为“猛兽”之国,其统治者为“猛兽的国王”,相当于前述之“马主”;3)“大象”之国印度,其国主为“大象的国王”,即前述之象主。4)罗马人,即前述之“胡国”,也被称为“人主”。除了伯希和所指出的,阿拉伯人所记录的世界四大统治者之中的中国天子的“人主”,与天竺统治者的“象主”形象佛教文献所记相同之外,笔者注意到,这段从唐朝皇帝讲述的话中,唐天子是位列“四天子”之首的,恰与本文前面分析的“四天子”说在入华之后,其排序从印度天子“象主”第一,被修改为中国天子“人主”第一相符。

三、随佛教入华的古代印度水道知识 —— “五大河”与“四大河” 在拙文《徒多河考》中,笔者考证了在古代印度地理学中构建的源出于想象中的中亚帕米尔高原的阿褥达池四大河,分别指次大陆的恒河、印度河与中亚的阿姆河与锡尔河,而其中之徙多河(Śitā)即指今锡尔河。之所以会被指认为塔里木河上源,进而与黄河源相挂钩,是唐初赴印求法高僧玄奘将印度的水道地理概念移入中国,中原已经存在的塔里木河下游在盐泽“潜流重源”成为黄河的传说相结合的结果。 如果查佛经中有关南亚世界水道的学说,我们会发现,古代印度人在上述“四大河”说之外还有“五大河说”。 佛藏中有东汉时所译之《那先比丘经》,记那先生平及他与西北印度舍竭国人弥兰的对话,其中提到世界“有五河,河有五百小河,流入大河。河者一名恒,二名信他,三名私他,四名博叉,五名施披夷尔。五河昼夜流入海。 上述五条河中的第一条“恒”,即恒河,也就是法立与法炬所译之“大流江”;第二条“信他”,法立与法炬译称“信陀”,即印度河;第三条“私他”,即法立与法炬之“斯头”,也就是徒多河;而第四条“博叉”,法立与法炬音译为“和叉”(Vakhš),即阿姆河。可见“五大河”中的前四条,已在《大楼炭经》中提及。唯第五条河“施披夷”不明所指,也未见有前贤论及。《那先比丘经》未言及“私他河”/徙多河的流向。 佛典中有关从阿褥达池流出的究竟是“四大河”,还是“五大河”,说法不一。持“五大河”说的元魏月婆首那译《僧伽咤经》称: "阿那婆达多池出五大河。如是,五河水之渧数数不可尽。一切勇菩提萨埵、摩诃萨埵白佛言:“世尊,何等名为五大河也?”佛告一切勇菩提萨埵:“五大河者,所谓恒伽河、私陀河、博叉河、耶牟那河、月分河。”是五大河悉皆入海。" 他所提到的“阿那婆达多池”,即“阿褥达池”。所言之出于此池的五条河中,前三条恒伽河、私陀河、博叉河与我们讨论的四大河相同。第五条“耶牟那河”,但东晋瞿昙僧伽提婆所译之《中阿含经》第八记五大河之名称则有很大不同,曰: "世尊:“我大海阎浮洲中有五大河。一曰恒伽,二曰摇尤那,三曰舍牢浮,四曰阿夷罗婆提,五曰摩企,悉入大海。既入中,已各舍本名,皆曰大海。”" 《中阿含经》第九又记: "彼大海阎浮洲中有五大河。一曰恒伽,二曰摇尤那,三曰舍牢浮,四曰阿夷罗婆提,五曰摩企,皆入大海。" 彼大海阎浮洲中有五大河。一曰恒伽,二曰摇尤那,三曰舍牢浮,四曰阿夷罗婆提,五曰摩企,皆入大海。[HK]

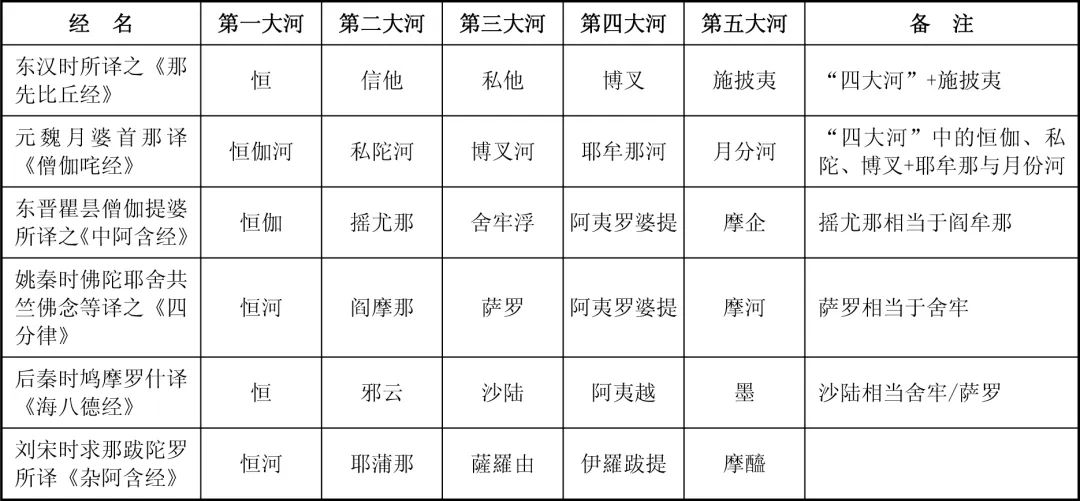

姚秦时佛陀耶舍共竺佛念等所译之《四分律》第三十六记五大河:“五大河:恒河、阎摩那、萨罗、阿夷罗婆提、摩河,皆投于海而失本名。”而后秦时鸠摩罗什译《海八德经》第一则记: "普天之下有五大河,流行注海。西流者名恒;南流者名邪云;东流者两河,一名沙陆,一名阿夷越;北流名墨。五河流(迈)[?]俱入于海。" 刘宋时求那跋陀罗所译《杂阿含经》第三十六记五大河: "譬如五大河合为一流,所谓恒河、耶蒲那、萨罗由、伊罗跋提、摩酰。如是,五河合为一流,无有人能量其河水百千万亿斗斛之数。" 为方便论述起见,我们将上述佛典中有关“五大河”排序及名称纳入以下列表中,以资对比。

上述五大河中之第一条恒河/恒伽河,毫无疑问,即印度之母亲河恒河(Gange)。 第二条河各经记载不一,大致可为两类,如上表所示,一类第一条以下列“四大河”中恒河以外之诸河流,如《那先比丘经》与《僧伽咤经》,这一类我们下面再谈。另一类列记为摇尤那/阎摩那/邪云/耶蒲那,正如表中备注栏所述,乃阎牟那(Yamuna)河,起源于喜玛拉雅山脉。著名的泰姬·玛哈尔陵(Taj Mahal)就位于该河畔的阿格拉(Agra)。 第三条舍劳浮,当为《吠陀》(Vedic)时代印度传说中北天竺之河流Sarasvati之音译,《四分律》所录之“萨罗”,《海八德经》所记之“沙陆”与《雜阿含經》中第三条“萨罗由”当皆指此。 第四条阿夷罗婆提/阿夷越/伊羅跋提与第五条摩企/摩河/墨摩/摩醯,究竟何指,待考。 人们不禁要问,“五大河”与“四大河”这两个概念间是什么关系呢?我们若截取上表的前半部分:

可以发现《那先比丘经》是“四大河”加上“施披夷”构成“五大河”,换而言之,“四大河”是“五大河”的前四条。《僧伽咤经》则是“四大河”中除“信他”(按,即今印度河)另外三条,加上耶牟那(按,即阎牟那)与所谓“月分河”(何指待考)组成,与《那先比丘》有几分相似。 释迦牟尼的弟子迦旃延子(Kātyāyanī-putra)所撰《阿毗昙毗婆沙论》在北凉(397-440)由天竺沙门跋摩(Buddhavarman)及道泰等人译为汉文。其中卷2《杂犍度世第一法之二》记“五大河”与“四大河”曰: "譬如阎浮提有五大河,一名恒伽,二名夜摩那,三名萨罗由,四名阿夷罗跋提,五名摩醯,流趣大海。"又曰: "复有四大河,从阿褥达池出,流趣大海。一名伽,二名辛头,三名博叉,四名私陀(按,即徙多)。彼伽河从金象口出,绕阿褥达池一匝,流趣东海。彼辛头河从银牛口出,亦绕大池一匝,流趣南海。彼博叉河从琉瑠马口出,绕大池一匝,流趣西海。私陀河(按,徙多河)从颇梨师子口出,绕大池一匝,流趣北海。"迦旃延子还说,伽河有四大河,以为眷属,它们是:夜摩那、萨罗由、阿夷罗跋提和摩醯。辛头河的四眷属是:毗婆奢、伊罗跋提、奢多头和毗德多;博叉河的四眷属是:婆那、毗多罗尼、朋奢和究仲婆。彼私陀河亦有四大河,以为眷属。一名萨梨、二名毗摩、三名那提、四名毗寿波婆。

按迦旃延子的说法,“五大河”就是恒河加上其“眷属”夜摩那、萨罗由、阿夷罗跋提和摩醯,他还列出“四大河”的其他三条的“眷属”,似乎“眷属”的含义就是支流。如是,则“五大河”皆指印度本土的河流,而“四大河”则指古代印度及其北部世界的河流,也就是当时印度人所知的“世界”的河流。 这样我们就明白了,为什么玄奘在佛教文献中寻找塔里木河上源时,不选择“五大河”中的某一条,而选择“四大河”中的徙多河,就是因为“五大河”距中国太远,无法与黄河源挂钩,而“四大河”中的徒多河,则位于中亚,可以凭想象与塔里木河挂钩,并进而联系上黄河源。 现在我们可以作一个小结。黄河起源于昆仑是自古以来中原人的共公知识。张骞“凿空”西域的过程中,对塔里木河有细致的观察。将塔里木河所注之盐泽,视为黄河源,即便不是出于张骞之构建,也应当来自于此前往来于中原与西域两地,且对黄河与塔里木河皆有一定认识的人士。不论出自何人,它显然是中原与西域两种水道地理知识的简单嫁接。嫁接以后的果实,不仅在中原流布,也在西域传承,这才有《世界境域志》的那些与张骞“潜流重源”说极为相似的记载。佛教的传入,使中国人有机会接触古代印度的地理学。在从东汉至唐漫长的佛经汉译过程中,印度的“五大河”说与“四大河”说陆续被介绍入华。玄奘在赴印度往返过程中,同时经历了塔里木河流域与印度人想象中的“四大河”起源地——中亚。将“四大河”中的徒多河,即锡尔河指为塔里木河源,进而视为黄河源,是他试图将中印两大民族水道地理知识统而为一的努力。从唐代与吐蕃往来取道青海入藏,与元代笃实受世祖忽必烈命探河源以来,中原人了解到黄河上源并非是盐泽,而在青海之星宿海。今天人们也皆知玄奘将徙多河视为塔里木河之上源是错误认知。回顾从汉到唐初以塔里木河为中心,下接黄河,上牵徒多河(锡尔河)水道地理认知构建过程,其背后反映的其实是中原、西域与南亚三地之间文化交流的历史。 (文章原刊于《丝路文明》第六辑,2021年11月,第67—82页,注释从略,引用请核对原文) 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |