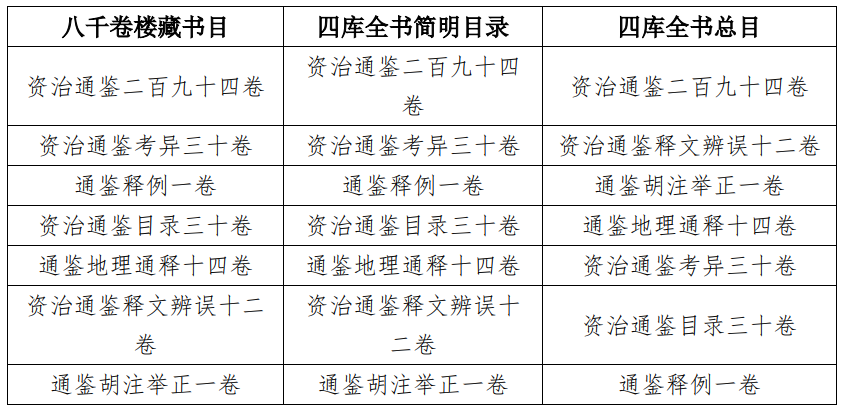

| 注:本文为《八千卷楼书事新考》第二章,此为作者Word版,引用请以该书为准。感谢石祥老师授权发布! 《八千卷楼书目》考 石 祥 《丁目》是八千卷楼藏书总目,欲了解丁氏藏书的整体面貌,必须由此入手。另一方面,此目著录书籍与版本极夥,可为版本目录学方面的其他研究提供不少参考。遗憾的是,或许由于它是无解题的简目,研究者不甚重之,少有专门的深入研究。缘此,关于此书的面貌结构乃至成书过程,尚有不少可发之义。本章以南图藏稿本《八千卷楼藏书目》(与上一章论及的南图藏同名稿本非一物,详下)为核心材料,探讨上述问题。 第一节 《八千卷楼书目》的编纂者及其生成 一、编纂者诸说 或许会令人稍感意外,关于《丁目》的编纂者,存在异说。长泽规矩也主张编者是丁立中,来新夏认为是丁丙,严佐之依据《丁目》罗榘序与孙峻序,“暂以丁丙、丁立中同为编者”。[1]而在不少图书馆的编目中,则著录为丁仁编。究竟孰是孰非呢? 《丁目》印本卷前有光绪二十五年罗榘序与孙峻序,卷末有民国十二年丁仁跋。丁仁跋称,八千卷楼藏书出让后,藏书目录仍存,他只是将稿本“校印”而已。藏书既已不存,自然无法作实质性的重审修订,只能有一些技术性更正,如统一格式、纠正明显讹误等等,大体则依稿本印行。鉴于此,所谓“校印”,只能从字面意思理解,而不能视为实际是他编纂,而故作谦词。 乃日月不居,星霜十易,书虽亡而目尚存。不及此而梓之,必澌灭而不传也。因仿聚珍本式,校印以行之。 罗榘序、孙峻序则不约而同,称丁立中(和甫)活跃于此目编纂过程之中: (丁丙)因举家藏著录四库之书,构堂以储之,额曰嘉惠,识天语、拜君恩也。其存目之书曁未经四库著录者,则藏于八千卷楼,志彝训、述旧德也。编目二十卷,命和甫孝廉录之。(罗榘序) (丁丙)举重写文澜阁书之底本暨所藏群籍四十万卷有奇,分别部居,按甲乙丙丁而庋之。命哲嗣和甫孝廉,编纂书目二十卷。(孙峻序) 不过,罗榘称“录”,孙峻称“编纂”,其间意味完全不同。按字面理解,若前者属实,则丁立中只是协助丁丙编目,若后者属实,那么编目的主体便是丁立中。孙序与罗序皆作于光绪二十五年夏秋之交,可以认为《丁目》在此时完稿,那么之前的一段时间,便是《丁目》的编纂期间。丁丙卒于光绪二十五年三月,临终前的病重阶段,自然无法编目;另如前述,光绪二十一年至二十三年,他与孙峻合作,紧锣密鼓地编纂《丁志》。《丁志》篇幅可观,在三年间编成,已是十分紧迫;加之丁丙高年多病,势不能再抽出精力编辑藏书总目。综合这些情事判断,在这几年中,丁立中是《丁目》的实际编纂人(当然不排除有他人如罗榘等的协助),此目最终成稿是他操办的结果。 但需要注意的是,《丁目》的形成是一个长期渐进的过程,几乎贯穿于丁氏藏书活动的始终,其间不能脱离丁丙本人的参与乃至主导。丁氏最初编纂书目,是在同治二年获得周京代为购买的大批书籍之后。此目现不知所踪。但丁氏的编目活动,在其藏书复兴的初期即已开始,则无疑问。光绪年间,丁氏又多次编纂年度得书目录。这些目录虽不能简单视为《丁目》的前身,但毫无疑问,它们直接或间接地构成了《丁目》编纂的基础。光绪中期,丁氏还编纂了兼收善本与普通本的藏书目录,面貌格式与《丁目》印本如出一辙(下文所要记述的稿本《八千卷楼藏书目》)。 正因丁氏不断有编纂藏书目录之举,在光绪二十五年《丁目》完稿前,已有可以翻阅的八千卷楼藏书总目。光绪二十四年春,缪荃孙拜访丁家,借阅了两种藏书目录,《日记》闰三月二十九日:“还丁修甫《善本书目》,又借《嘉惠堂书目》回。”既与《善本书目》对举,则这部《嘉惠堂书目》宜为八千卷楼藏书总目,有别于专载善本的前者。至光绪三十三年,丁氏出让书籍,缪氏再次翻阅“丁氏全书目录”“八大册”。此时《丁目》已编成,按情理,他此次看到的宜为定稿本。而无论是光绪二十四年的“《嘉惠堂书目》”,还是光绪三十三年的“丁氏全书目录”“八大册”,均为登载八千卷楼全部藏书的总目,与后来的《丁目》排印本有直接而密切的亲缘关系;换言之,它们是《丁目》稿本或曰前身。 要之,今天所见的《丁目》,既有丁立中的最终整理编纂修订之功,又根植于丁氏家族的长期持续努力,其间必有丁丙的深度参与。特别是下文将要介绍的四册稿本《八千卷楼藏书目》,明显有大量丁丙笔迹。因此,将《丁目》指为丁丙、丁立中二人共编,当是符合实情的。 二、《八千卷楼书目》的早期稿本及定稿本的传录本 民国十二年,丁立诚之子丁仁(辅之)用自创的“仿宋聚珍字”排印《丁目》,这是《丁目》的通行本。在印本之外,还有若干以“八千卷楼书目”为名的写本存世。 中国国家图书馆藏有钞本2部:一为《八千卷楼书目》三卷,5册,抄年不详,并称“原书8册,缺集部3册”。二为《八千卷楼书目》,未注卷数,3册,蓝丝栏抄本,亦未详抄写年代。 天一阁博物馆藏有2部:一为《八千卷楼书目》不分卷,清抄本,6册。二为《八千卷楼书目》不分卷,稿本,1册。 国立中央图书馆藏有1部,称为“清光绪十五年序手抄本”,8册。沈新民《丁丙及其<善本书室藏书志>研究》给出该本首叶书影,与排印本相比较,卷端大题小题、著录格式以及所收录的书籍,完全一致。只是《周易郑康成注》,抄本误作“杂海本”,而排印本为“玉海本”。[2] 南京图书馆藏有4部:一为《八千卷楼藏书目》不分卷,稿本,4册。二为《八千卷楼书目》二十卷,清刘世珩家抄本,4册,存卷四至五、一〇至一四、一九至二〇。三为《八千卷楼书目》(集部),绿格抄本,2册。四为《八千卷楼书目》二十卷,抄本,2册,存二卷。 在逻辑上,写本形态的《丁目》,可以有以下几类:一是早于定稿的初稿本或其传抄本;二是定稿本及或传抄本,特别是从光绪二十五年《丁目》完稿至丁仁印本问世,相隔约25年,定稿本的传抄本产生于这一时间段的可能性不小;三是印本的传抄本,其抄写时间必晚于民国十二年。 遗憾的是,以上写本大多未能经眼,无法逐一辨析它们分别属于以上三类的哪一类。但可以肯定,确有在印本问世前据定稿本传录之本,如今归金程宇教授收藏的抄本即是。 此本是神田香岩(神田喜一郎祖父)传录,8册。首册卷末有“明治三十六年癸卯夏日写,香岩居士”。钤有“香岩珍藏”、“神田家藏”。卷前有丁丙《嘉惠堂藏书目序》(即前揭《八千卷楼收藏书籍记》)、《八千卷楼自记》(即《八千卷楼记书后》)。次“八千卷楼书目总数”,分类统计各部类收录书籍种数及卷数。此本所据底本不全,各类皆有阙类,经部只存小学类,史部存正史类、编年类、纪事本末类、别史类、杂史类、诏令奏议类、传记类、载记类、时令类、目录类、史评类,子部存艺术类、谱录类、杂家类(内丛书)、类书类、小说家类、释家类、道家类,集部存楚辞类、别集类、总集类、诗文评类。通校小学、目录两类,可知此本的格式、所著录书籍、各书次序乃至所著录版本,与丁仁印本近乎一致。不过,在印本中,有些书籍著录为“刊本刊本”或“抄本 抄本”,意指藏有2种不同的刊本/印本,而在神田抄本均只做“刊本”、“抄本”,不知何故。神田香岩抄录此本的时间是1903年,即清光绪二十九年,距离《丁目》定稿不过四五年时间,《丁目》却已有了外国抄本,传播之速,令人惊讶。而无论如何,神田抄本的存在,证明了丁仁印本与定稿本的差异极小。 至于南图所藏名为《八千卷楼藏书目》的四册稿本,则更为重要,可以确定它是早于定稿的初稿本。[3]此本不分卷,无栏格。书中增补之处甚多,笔迹不一,可知屡经增订,非成于一时。它的编纂格式与丁仁印本一致:每书(而非每本)一条,于书名卷数作者之下,罗列所藏诸本。每类单独起叶(印本则连排)。每册卷端标题“八千卷楼藏书目某部”,下钤“丁丙”白文小方印。首册卷前有丁丙序,审其字迹,与《丁志》初稿及丁丙书札相同,确系丁丙手书: 小楼藏庋书籍不下十万卷,中间故家名流曾经手翻目审墨题朱印者,约百十家。历年三百,荟萃精秘,不谓之富不得也。况在东南巨劫后乎。丙就书中或题或印,可以返溯之家,序录于后。(下钤“丁丙”白文小方印) 毛子晋斧季汲古阁 钱蒙叟绛云楼 遵王述古堂 徐尚书传是楼 叶九苞箓竹堂 季沧苇 钱叔宝 钱罄室 宋宾王 宋牧仲 冯己苍 赵清常脉望馆 朱竹垞潜采堂 张清恪公 祁旷翁淡生堂 钮 世学楼 吕耻翁观稼楼 何义门 潘次耕 曹洁躬倦圃 吴梅村 尤西堂 翁萝叔 王弇州 龚蘅圃玉玲珑阁 吴庆有梧园 吴石仓四古堂 顾侠君秀埜草堂 梅禹金东壁楼 金星轺文瑞楼 吴尺凫绣谷亭 瓯亭瓶花斋 小谷 赵谷林东潜小山堂 厉太鸿樊榭山房 林佶人 孙庆曾 王莲泾 查莲坡 马半槎小玲珑山馆 沈椒园隐拙斋 金寿门 汪渔亭振绮堂 孙景高寿松堂 惠定宇红豆山房 丁鲁斋 翁覃溪 孙渊如 何梦花 钱竹汀 卢召弓抱经堂 袁又恺五砚斋 鲍以文知不足斋 王晚闻十万卷楼 周松霭 梁山舟频罗庵 汪水莲 汪松泉 关晋叔惜阴书屋 陈仲鱼 吴兔床抱经楼 黄小松 陈颐道 妙道人 朱郎斋 张金吾爱日精庐 黄荛圃百宋一廛 顾千里 严修能 许周生鉴止水斋 汪阆原艺芸精舍 吴枚庵 杨芸士 张芷斋 张讱庵 李荐仙 赵辑宁星凤阁 马二槎 马笏斋 冯柳东 罗镜泉恬养斋 蒋生沐别下斋 瞿颖山清吟阁 怡府明善堂 汪季青裘杼斋 履砚斋 昌龄敷槎氏 叶 得一居 不过,此稿本与丁仁印本存在一个重大差别:所收书籍限定于四库著录书,不收四库附存书及未收书。前揭罗榘序称,《丁目》印本为区分三者,设置了以下格式:“顶格者为文渊阁著录,低一格者为四库附存,低二格者为四库未收。”简言之,稿本只著录印本顶格排列之书。兹以集部诗文评类为例,稿本与印本著录的前9种书,分别是: 文心雕龙十卷 梁刘勰 明嘉靖刊本 崇文局丛书本 文心雕龙辑注十卷 国朝黄叔琳 原刊本 诗品三卷 梁钟嵘 汲古阁本 龙威秘书本 历代诗话本 文章缘起一卷 梁任昉 明陈懋仁 国朝方熊 抄单注又续一卷本 学海类编单注又续一卷本 抄本 本事诗一卷 唐孟棨 汲古阁本 龙威秘书本 古今逸史本 诗品一卷 唐司空图 汲古阁本 裘元辅写刊本 明辨斋丛书本 龙威秘书本 历代诗话本 六一诗话一卷 宋欧阳修 汲古阁本 历代诗话本 续诗话一卷 宋司马光 又 历代诗话本 中山诗话一卷 宋刘攽 又 历代诗话本 (以上稿本) 文心雕龙十卷 梁刘勰撰 嘉靖刊本 万历刊本 崇文局本 批点文心雕龙十卷 明杨慎撰 明刊本 文心雕龙辑注十卷 国朝黄叔琳撰 乾隆刊本 诗品三卷 梁钟嵘撰 汲古阁本 龙威秘书本 历代诗话本 文章始一卷 梁任昉撰 任氏刊本 抄本 学海类编本 文章缘起一卷 梁任昉撰 明陈懋仁注 国朝方熊补 抄本 诗格一卷 魏文帝撰 格致丛书本 乐府古题要解一卷 唐吴竞撰 汲古阁本 学津讨原本 本事诗一卷 唐孟棨撰 古今逸史本 汲古阁本 龙威秘书本 唐宋丛书本 (以上印本) 稿本所收的9种书,均为四库著录书;印本的第8种《乐府古题要解》系存目(故低一格排列),第2种《批点文心雕龙》、第5种《文章始》、第7种《诗格》是未收书(故低两格排列),皆不见于稿本。至于稿本的第6~9种《诗品》(司空图)、《六一诗话》《续诗话》《中山诗话》,亦载于印本,只不过其间穿插有四库存目书或未收书,所以在印本中它们分别是诗文评类的第14、16、17、18种。稿本只收四库著录书的特殊限定,清晰可见。 进一步观察,稿本著录书名、卷数乃至各书的先后次序,同样依循《四库》;与《四库》对看,便可明了此点。其中卷数是一个相当便利的观察点。稿本易类首叶,著录“《周易口义》十二卷宋倪天隐 康熙刊十三卷本”。按一般情理,藏书目录依照实物编写,所藏本为几卷,便著录为几卷,而不应悬置与实物不合的著录,而让实物去“迎合”。既然丁氏仅藏十三卷本,何不径直著录为“《周易口义》十三卷 宋倪天隐 康熙刊本”?盖四库本为十二卷,丁氏特意遵从,遂导致这种违和的著录。 又如,子部儒家类“《读书记》六十一卷 又(宋真德秀) 祠堂刊四十卷本”、子部艺术类“墨池编六卷 宋朱长文雍正刊二十卷本”,同样是丁氏只藏一本,而与四库本卷数不同,著录卷数时仍按四库,乃形成奇怪面貌。 所谓“四库”,是一个复杂集合。更加具体地说,稿本所依据的对象是《四库全书简明目录》。如所周知,《简明目录》著录书籍,相比《四库全书》及《四库全书总目》,存在一些出入;各书的排序先后,亦偶有不同。而在这两方面,稿本均表现出与《简明目录》的同一性。 稿本编年类,紧接《大唐创业起居注》之后的是《资治通鉴》及其相关书7种:在《四库全书总目》与《四库全书简明目录》中,这7种书的排序不一致,稿本与《简明目录》次序相同。

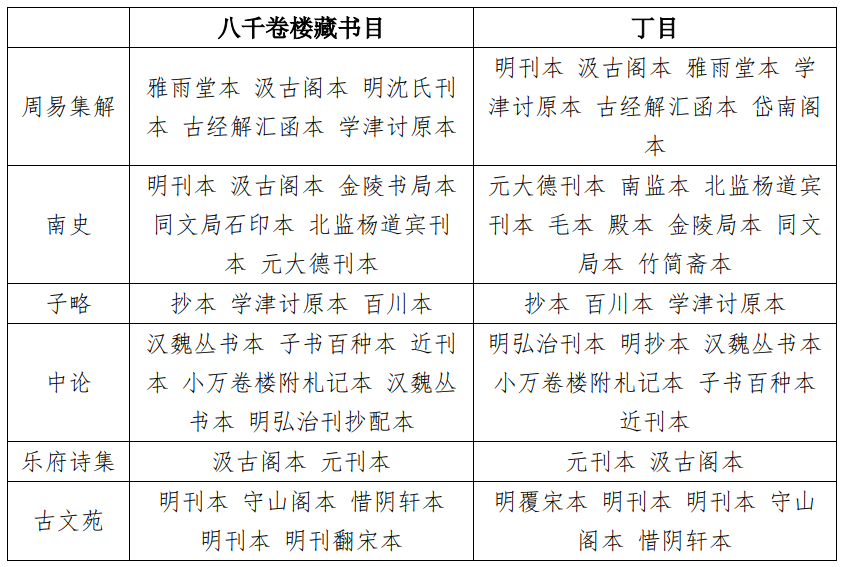

周亮工的多种著作,原被收入《四库》,后触忌被撤毁。《简明目录》赵怀玉刻本刊行于下令撤毁前,故仍载其书。检稿本,周氏《闽小纪》《读画录》《印人传》《书影》《同书》具在,可见必据《简明目录》而成。后来丁氏发觉此事,虽不至于凛遵朝廷功令,加以撤毁,但印本将周氏诸书改作低两格排列,即按四库未收书处理。此外,稿本别集类有明初人黄钺《黄给谏遗稿》,词曲类有清初人彭孙遹《词藻》,这两种书亦是见于赵本《简明目录》而在《四库全书总目》之外的“未收书”。[4]在印本中,它们与周氏诸书相同,低两格排列,按四库未收书对待。 当然,稿本的确零星收有四库未收书。经部易类第2种“《周易郑康成注》一卷汉郑元 湖海楼丁张校订十二卷本”,四库著录的是王应麟辑一卷本,稿本著录的是丁杰、张惠言的十二卷辑本,与王辑本不能视为一书。不过,王辑一卷本向乏单刻,主要是附于《玉海》流传;推测编制稿本时,丁氏未从《玉海》将一卷本析出,而丁张辑本系以王辑本为基础修订增补,丁氏乃将其列于此。之后丁氏改变做法,从《玉海》析出王辑本,将丁张辑本单列,故而印本此条一分为二,作“《周易郑康成注》一卷汉郑元撰 宋王应麟辑 玉海本”,“《郑氏周易》十二卷附《正误》一卷 汉郑元撰 国朝丁杰张惠言辑 湖海楼本”。 稿本之于《简明目录》,可谓亦步亦趋;但与此同时,稿本又非尽收《简明目录》所载之书。如,史部传记类,《魏郑公谏续录》与《诸葛忠武书》之间,无《忠贞录》;《儒林宗派》与《孙威敏征南录》之间,无《明儒言行录》《闽中理学渊源考》。别集类一,《曲江集》与《李太白集》之间,无《李北海集》;《集千家注杜诗》与《杜诗详注》之间,无《杜诗攟》。 推其原因,丁氏编制此目时,只依《简明目录》部类及次序,记架上实有之书,此后再获之前未藏之书或未有之本,乃加添补;而非先照样录出所有书名,再于各书名下,登记目前藏有何本。所以,但凡此书无藏,稿本便不会登载。与之相关,稿本还有一个突出现象:夹行挤写的书籍,触目可见。比如,仅书类首叶,便有《洪范口义》《尚书全解》《尚书说》《尚书讲义》《尚书要义》5种。又因行间留白较小,夹行挤写只能是蝇头小字,不少叶面因此变得凌乱拥挤。倘若事先照《简明目录》录出所有书名,添补时直接在书名下的空白处标注所得何本即可,挤写现象便不会存在。退一步说,最初謄录时或许会有脱漏,乃导致挤写,但断不至于脱漏如此之多。 丁氏为补抄文澜阁四库,全力搜访四库著录书。但四库著录书有3500种上下,尽数获得,谈何容易;部分冷僻罕传之书,丁氏终未能获得,遂造成两方面后果,一是稿本(乃至印本)中这些书名“空缺”,二是无法补抄文澜阁四库(倘使此书原抄已毁)。如上举《明儒言行录》《杜诗攟》,《丁目》印本亦不载,可见终未获得;与之对应,此二书的文澜阁四库原抄损毁,丁氏未能补抄(后为张宗祥补抄)。《忠贞录》《闽中理学渊源考》《李北海集》,印本有载,则丁氏嗣后收得;与之对应,这3种书的文澜阁四库原抄亦毁,现有为丁抄。[5] 要之,稿本《八千卷楼藏书目》的现有面貌,是层累积成的,而且与当时丁氏的藏书实际操作密切相关。在某一时间点,丁氏点检家中所藏四库著录书,按照《简明目录》的部类次序,逐一登记实有书籍及其版本,编制成目,乃形成此稿本的A状态。之后陆续有所得,则不断在其上增补,直至不再更新为止,这是B状态。从情理上看,编目应是一定时间内,清点四部,一气而成,其间纵有停歇,但在总体态势上,仍可视为连续工作。B状态则是笼统的权宜性说法。盖因不断增补,大约每次又只涉及局部,而势难全面补修(否则无异于重新编目),最可能的样态是辰月初三在史部添入之前未有的18部书,未月既望在子部与集部已有的20种书下添加新购得的45种版本,亥月三十,新得某书宋刊,遂急忙在其书名下添加一笔,如此等等。是以其间层层叠盖,如今已不可能逐条分辨由A至B之间的每一次添加,甚至无法离析出A状态的样貌。 不过,这并不意味着无法对A状态以及由A至B的变化,做出任何讨论。在展开讨论前,首先需要从逻辑角度,澄清以下关系:若从整体上观察,稿本有它自己的A状态;若从局部观察,则每一条目又各有其A状态;而且至为关键的是,各条目A状态所发生的绝对时间,很可能相隔甚远。因此,尽管稿本必然是由各条目所组成,但稿本的A状态却不是各条目A状态的总和。而别集类一的《张燕公集》《陈拾遗集》《骆丞集》三书,共同构成了一处既足以体现层累积成的“渐进”、又可清晰展现其间“断裂”的极佳例证。稿本的著录如下: 骆丞集四卷 唐骆宾王 明颜文 明刊陈魁士注本 道光己酉刊颜注附考异一卷本项氏刊无注四卷本 秦氏重刊宋十卷本 陈熙晋注十卷刊本 明刊本 明刊灵隐子六卷本 唐人三家集本 金华丛书本 陈拾遗集十卷 唐陈子昂 道光丁酉杨氏重编本文三卷诗二卷 明刊本 张燕公集二十五卷 唐张说 武英殿本 又翻本 观察叶面的书写痕迹与特征,可得出四点判断:首先,《陈拾遗集》系后补,夹行挤写,稿本的A状态中无此条。其次,《张燕公集》条下,原先仅著录“武英殿本”(A状态),后来才得到“翻本”(外聚珍本)。第三,《陈拾遗集》的“明刊本”,笔迹与“道光丁酉杨氏重编本文三卷诗二卷”有所不同,位置关系亦有些微妙,应是分两次写成。第四,《骆丞集》下标注诸本,根据笔迹差别与变化,可确认非一次写入,大致可分为5组:a“明刊陈魁士注本 道光己酉刊颜注附考异一卷本 项氏刊无注四卷本 秦氏重刊宋十卷本”、b“陈熙晋注十卷刊本”、c“明刊本 明刊灵隐子六卷本”、d“唐人三家集本”、e“金华丛书本”。 何以知“翻本”非A状态所原有呢?乃因《陈拾遗集》被添入的同时,自然也要标注版本,遂占去《张燕公集》“武英殿本”下面原有的留白,之后补入“翻本”,只好另外觅空补写。反之,若“翻本”系A状态所原有,又或者“翻本”之补写,早于《陈拾遗集》的补入,则“武英殿本”之下当时仍有空白,“翻本”必直接接写,而绝不可能未卜先知,为今后《陈拾遗集》的补入让路。 就稿本整体而言,《张燕公集》《骆丞集》属于A状态,《陈拾遗集》则发生于A状态之后,或可谓之B状态。而以各条目的微观角度视之,无论是最初编目时即写入,还是此后补写添入,出现于纸面之时,便是该条目自己的A状态,各条目A状态的发生,未必共时。在绝对时间上,《陈拾遗集》的A状态,明显晚于《张燕公集》《骆丞集》的A状态,却早于《张燕公集》的B状态;至于《陈拾遗集》的B状态,是否一定晚于《张燕公集》的B状态,则无法断言。 《陈拾遗集》《张燕公集》只载2种版本,它们由A状态到B状态的变化,简单明了——A状态仅载1种版本,之后收得另一版本,遂成B状态。《骆丞集》则复杂很多,设使以上分组不谬,当它处于A状态时,其面貌是: 骆丞集四卷 唐骆宾王 明颜文 明刊陈魁士注本 道光己酉刊颜注附考异一卷本项氏刊无注四卷本 秦氏重刊宋十卷本(A状态) 之后随着购置更多版本,丁氏不断在稿本上添加标注,此条由A至B之间,面貌发生多次变化(如下所示),或者说,曾经历了多个中间样态。不过,这些中间样态,相对于《陈拾遗集》的A状态与B状态、《张燕公集》的B状态,孰先孰后,则无法给出判断。 骆丞集四卷 唐骆宾王 明颜文 明刊陈魁士注本 道光己酉刊颜注附考异一卷本项氏刊无注四卷本 秦氏重刊宋十卷本 陈熙晋注十卷刊本(A1) 骆丞集四卷 唐骆宾王 明颜文 明刊陈魁士注本 道光己酉刊颜注附考异一卷本项氏刊无注四卷本 秦氏重刊宋十卷本 陈熙晋注十卷刊本 明刊本 明刊灵隐子六卷本(A2) 骆丞集四卷 唐骆宾王 明颜文 明刊陈魁士注本 道光己酉刊颜注附考异一卷本项氏刊无注四卷本 秦氏重刊宋十卷本 陈熙晋注十卷刊本 明刊本 明刊灵隐子六卷本 唐人三家集本(A3) 骆丞集四卷 唐骆宾王 明颜文 明刊陈魁士注本 道光己酉刊颜注附考异一卷本项氏刊无注四卷本 秦氏重刊宋十卷本 陈熙晋注十卷刊本 明刊本 明刊灵隐子六卷本 唐人三家集本 金华丛书本(B状态) 整体来看,《丁目》印本有一项明显特征,即所载诸本大致按版本贵重程度,作降序排列。如以下《春秋》三传注疏,访书时岂能如此凑巧,循次购买,先得“宋十行本”,次买李元阳本(“明刊本”),又买明北监本(“北监盛讷刊本”“北监曾朝节刊本”),再买汲古阁本、武英殿本,直至同治广东翻刻殿本(“粤刊本”)与同文局本。《经典释文》亦如之,首列康熙刻通志堂丛书本,次为乾隆卢文弨抱经堂丛书本,最后是同治广东翻刻通志堂丛书本(“广东刊本”)。这样的排列顺序,必是刻意“整齐化”的产物。 春秋左传正义六十卷 周左邱明传 晋杜预注 唐孔颖达疏 宋刊十行本 明刊本北监盛讷刊本 汲古阁本 殿刊本 粤刊本 同文局本 春秋公羊传注疏二十八卷 周公羊高撰 何休注 唐徐彦疏 宋刊十行本 明刊本明闽刊本 北监曾朝节刊本 汲古阁本 殿刊本 粤东刊本 同文局本 春秋谷梁传注疏二十卷 周谷梁赤撰 晋范宁注 唐杨士勋疏 宋刊十行本 明刊本北监曾朝节刊本 汲古阁本 殿刊本 粤东刊本 同文局本 经典释文三十卷 唐陆德明撰 通志堂本 抱经堂本 广东刊本 既然部分条目的A状态面貌,可以被辨析出来,那么核验复数条目,就大致可以判定:“整齐”版本排序,不是印本所独有,而是稿本编纂之初的既定方针;毋宁说,印本的“整齐化”,是循前例而为之。请看以下稿本中的实例: 子略四卷目录一卷 宋高似孙 抄本 学津讨原本/ 百川本 文渊阁书目四卷 明杨士奇 抄本 读画斋本 笠泽丛书四卷补遗一卷 唐陆龟蒙 江都陆氏刊本 许梿校宋刊十卷本 重刊陆本 古文苑二十一卷 不著名氏 明刊本 守山阁本 惜阴轩本/ 明刊本 明刊翻宋本 文苑英华辨证十卷 宋彭叔夏 抄本 抄校本 知不足斋本 学海类编本/ 武英殿本卢校 从笔迹的连贯性来看,《文渊阁书目》与《笠泽丛书》两条,是一次成型,之后未有添加。《文渊阁书目》的“抄本”,具体情况不明,不知是否即《丁志》卷一四所载“旧钞本 钱竹汀藏书”?读画斋本,指嘉庆间顾修读画斋丛书本。读画斋本刊刻虽不恶,但距清末不足百年。重抄本而轻近时刻本,则是彼时惯例排。因此,将它放在“抄本”之后,自属正常。《笠泽丛书》,“江都陆氏刊本”指雍正陆钟辉水云渔屋刻本,“许梿校宋刊十卷本”指嘉庆许梿古韵阁刻本,许刻虽晚,却是精刻名品,相比“重刊陆本”,自然贵重一些。 《子略》《古文苑》《文苑英华辨证》,皆有A状态之后的增补,增补处的字迹与原有字迹有所不同,可以分辨。《子略》的“百川本”(弘治华氏重刻百川学海本)系后加,“抄本”虽未必就是《丁志》卷一四所载“明钞本何梦华藏书”,但《学海类编》刊行于道光年间,无论如何,应列“抄本”之后。《古文苑》的“明刊本 明刊翻宋本”系后补,前3种“明刊本守山阁本 惜阴轩本”,《守山阁丛书》刊行于道光年间,《惜阴轩丛书》有道光、光绪两刻,不知丁氏所藏是何,但即便是道光本,亦比《守山阁丛书》稍晚几年。《文苑英华辨证》的“武英殿本卢校”系后加,原有的4种,两种抄校本列前,乾嘉间的知不足斋丛书本其次,学海类编本殿后;这同样符合对于版本珍贵程度的一般认知。 要之,稿本《八千卷楼藏书目》尽管面目潦草,但编制时实有讲究,其最初状态是相当有秩序规则的。但之后丁氏在其上不断添注新得版本,遂使原先整齐化的样子,变得模糊凌乱。 比勘稿本与印本可知,总体而言,稿本著录的版本与书籍,明显少于印本。这是因为:在某一时间点上,丁氏停止了更新(或曰补注)此稿本;嗣后所得,自然无法体现于其上。关于这一时间点,可做出一些推断。 展开推断的逻辑前提是:丁氏不断在此稿本上补注新得书籍与版本,若某书之下著录多个版本,若无特殊原因,那么处于末尾者就是他最晚获得之书。另一方面,丁氏获得某些版本的时间可考(详上编附1)。然则,试将二者比对,就可以大致得出此本停止更新的时间点。 上编第二章曾述,《柔桥文钞》收录3封王棻致丁丙信。第一函称,近期看到丁丙所刻的征访书籍目录,上有《静学文集》《湖山集》,手头恰有,故寄去供丁丙抄录云云。前列丁氏历年所得书表,光绪十九年有抄本《湖山集》。再检稿本,不载《静学文集》《湖山集》,可知此稿本停止更新在此之前。 因此,光绪十九年就是展开讨论的基点。这一年,丁氏所得书中属于四库著录书,因而在稿本著录范围之内者,有天启刊本《文心雕龙》、明施惟诚刻本《释名》、明临川朱东光刻中立四子集朱印本《庄子南华真经》;以上各书,稿本均不载。上推到光绪十八年,是年丁氏所得之宋刊明修本《晋书》、宋刊明修本《北齐书》、宋刊明修本《周书》、明刊本《杜樊川集》,亦不载于稿本。 再看光绪十六、十七年的情况,则大不相同。 光绪十六年,丁氏所得有:明弘治辛酉刻本《稽古录》(振绮堂旧藏),稿本此书条载“明刊本 学津讨原本 明刊抄配本”,其中“明刊抄配本”乃后添补。而《松轩书录》称,此明弘治辛酉刻本《稽古录》“十四卷下抄配”,正可称为“明刊抄配本”。 影元钞本《国朝名臣事略》(振绮堂旧藏),稿本《元朝名臣事略》条系后补,载“翻聚珍校元刊本 景元抄本”。 抄本《秘书监志》,稿本此书条为后补,仅载“抄本”,应即指此。 抄本《嵩阳石刻集记》,稿本此书条载“原刊本 抄本”。 明刊本《中论》,稿本此书条载“汉魏丛书本 子书百种本 近刊本 小万卷楼附札记本 汉魏丛书本 明弘治刊抄配本”。而《松轩书录》称,此明刊本“为明刻大字本,每半叶八行,行十六字,上卷影抄配补。每卷标题下有‘四明薛晨子熙校正’一行。卷末有弘治壬戌姑苏都穆跋”,正可称为“明弘治刊抄配本”。 明吴琯刊本《独断》,稿本此书条载“明刊卢校本 抱经堂本 子书百种一卷本 汉魏丛书本 古今逸史本 刊本”。古今逸史本,即明吴琯刊本。 明吴琯刊本《古今注》《中华古今注》,稿本此书条载“古今逸史本明单刊古今注本 子书百种单刊古今注本”。 明吴琯刊本《刊误》,稿本此书条载“古今逸史本学津讨原本 刊本”。 明陆子元刊小字本《艺文类聚》(锄经楼旧藏),稿本此书条载“明刊本 明刊大字本 明刊小字本”。“明刊小字本”,即明陆子元刊小字本。 万历己卯华亭蔡汝贤刊本《陶靖节集》,稿本《陶渊明集》条载“豫章刊朱批八卷本 明刊四卷本 翻宋苏氏手写本 拜经楼刊四卷本 绿君亭屈陶合集本 明刊八卷本缩宋刊十卷本 明蔡汝贤刊十卷抄配本”。 嘉靖十三年姜时和刊本《文章轨范》,稿本此书条载“望三益斋本 乾隆间刊本 日本刊本 日本翻元板 万氏刊本 明刊批点抄配本 明刊抄配本”。《松轩书录》称,嘉靖十三年姜时和刊本“评语小字单行,在右侧,总评另行,低五字,有批点”,可见具有批点是姜本特征之一,与“明刊批点抄配本”可相符合。 光绪十七年,丁氏所得书有:明初刊本《洪武正韵》十六卷,稿本此书条载“明刊十六卷本明刊本”。 明嘉靖十八年方献夫刊本《通典》,稿本此书条载“京板本 明增诸儒议论刊本 明刊本”;印本载“明嘉靖刊本 明李元阳刊増议论本 殿刊本 浙局刊本”。乃知“京板本”实指殿本,“明刊本”与“明嘉靖刊本”为一物,即方献夫刊本。 天启刊本《法言》,稿本此书条载“元刊纂图互注本 明刊仿宋本 汉魏丛书本 十子全书本 浙局刊本 明刊本 子书百种不分卷本 元刊纂图互注本 程荣刊汉魏丛书本明朱蔚然刊本”。《松轩书录》称此天启刊本“标题下题‘仁和朱蔚然茂叔父校’”,可知即“明朱蔚然刊本”。 万历赵用贤刊本《韩非子》,稿本此书条载“明刊卢校本 日本刊本 十子全书本 子书百种本 浙局刊本 明张鼎文刊本 日本刊校本 明万历赵用贤刊本”。 明刊本《银海精微》,稿本此书条载“坊刊四卷本 日本刊本 明刊本”。 明胡文焕刊本《风俗通义》(潘叔润旧藏),稿本此书条载“明翻元刊十卷本 国初刊十卷本 汉魏丛书本 古今逸史四卷本 明胡氏刊本”。 要之,光绪十八、十九年所得书,未见补入稿本,光绪十六、十七年所得书则被大量登载,泾渭分明;更重要的是,十六、十七年所得书,基本均标记在各条末尾,字迹又多与前列诸本存在差异,相隔一段时间后再添入的迹象明显。据此可以推断,稿本《八千卷楼藏书目》反映截止光绪十七年的丁氏藏书状况,其最后更新的时间,很可能在这一年年末或稍后的光绪十八年初。此稿本的初编时间虽无法确切考出,但考虑到其中部分条目所著录的版本,有分多次添入的迹象,是以从光绪十七年上推数年,宜无不妥。 既然《八千卷楼藏书目》只体现截止光绪十七年的丁氏藏书状况,也就不难理解它与《丁目》印本(的四库著录书部分)存在相当差异。如前述,印本与最终稿本差距不大。然则,比勘《八千卷楼藏书目》与印本,所得两者差异,就基本可以等同于《八千卷楼藏书目》与最终稿本之间的差异。 循此思路,试比勘二者,则不难发现:光绪二十五年稿本并非完全重起炉灶,而是在很大程度上尽量移用旧有编目的成果;另一方面,当然也做出不少调整,如修正原先不甚妥帖的版本著录方式,等等。这种有因有革的处理方式,事所宜然,是常见做法,自不难理解。 在各方面的调整中,有一项值得关注:如前述,《八千卷楼藏书目》在编纂时有“整齐化”原则,故其A状态下,各书之下的诸本大致按贵重程度降序排列,但之后在上不断增记新得版本,新得版本只能添加在原有版本之后,无法按珍贵程度排序,所以原先整齐的面貌遂变得不甚清晰。而最终稿本编纂之初,同样有“整齐化”处理,即将《八千卷楼藏书目》的最终状态下所载诸本,按版本珍贵程度,重新排序。如以下诸例所示,尽管某些版本的名称标注有所不同(如《周易集解》之“明沈氏刊本”与“明刊本”),另有个别版本在《八千卷楼藏书目》中未载(当是之后新得之本,如《南史》之“南监本”),但其间有一番整齐化工作,尤其是对《八千卷楼藏书目》已载诸本加以“整齐化”,仍非常清晰。

从光绪十七年或十八年初丁氏停止更新《八千卷楼藏书目》,至光绪二十五年《丁目》最终稿本编成,再到光绪三十三年让售藏书,其间各有八九年之久。如前列“丁氏历年得书表”所示,丁氏在此期间不断添置藏书,且为数不少。若说光绪十七年至二十五年间所得书,可与《八千卷楼藏书目》所载旧有书一起,在光绪二十五年最终稿本编成之际得到“整齐化”;那么,此后所得书必只能如《八千卷楼藏书目》那样,添加在原有书之后。缘是,正如《八千卷楼藏书目》存在A、B两种状态,最终稿本同样存在编成时整齐的A状态,以及随历年增补而显凌乱的B状态。只不过此时丁氏藏书已多,新得书相对于原有书的比例下降,B状态所导致的凌乱程度不及《八千卷楼藏书目》那样醒目,但仍可在印本中找到一些痕迹。请看以下实例:

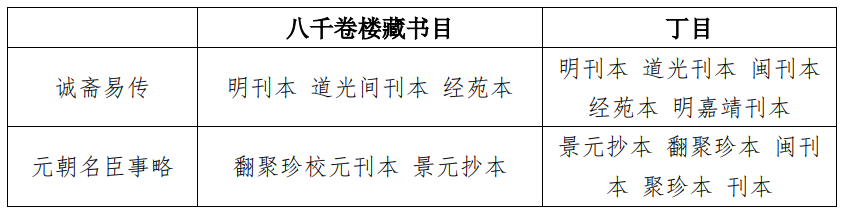

《诚斋易传》,《八千卷楼藏书目》载3种版本,从笔迹上看,它们是一气写成,没有后补,亦即此条在A状态形成后,未有变化,因此3种版本按照整齐化原则,依版刻年代先后排列。其中“道光间刊本”指清道光十年慈溪叶氏鹤麓山房刻本,“经苑本”指清人钱仪吉所辑丛书《经苑》,该书于道光咸丰间由大梁书院刊刻,比较常见的是同治间印本,略晚于慈溪叶氏刻本。3种版本的排序井然。而印本多出“闽刊本”、“明嘉靖刊本”,“闽刊本”指福建翻刻武英殿聚珍本。闽刻外聚珍的刊刻及修补后印情况复杂,刊刻始于乾隆四十二年,道光、同治、光绪年间不断有增补修版后印,将其置于慈溪叶氏刻本与经苑本之间,也无特别不妥。[6]而“明嘉靖刊本”即嘉靖二十一年尹氏疗鹤亭刻本,被置于最后,则明显违和。由此推测,最终稿本的A状态时,丁氏较之前多出闽刻外聚珍本,根据整齐化原则,将其置于慈溪叶氏刻本与经苑本之间;而嘉靖疗鹤亭刻本的获得,晚于A状态,只好将其添加在末尾。 《元朝名臣事略》,由“翻聚珍校元刊本 景元抄本”变为“景元抄本 翻聚珍本”,自然是整齐化的结果;但与此同时,“聚珍本”却被置于“翻聚珍本”、“闽刊本”即闽刻外聚珍之后,显得相当违和。推其原因,“景元抄本翻聚珍本 闽刊本”为一组,它们在编制最终稿本时已入藏(较之前多出了“闽刊本”),“聚珍本 刊本”则是后被添加的。 此类反映最终稿本完稿后又有增补的实例,还可找到一些;以下举例中带有下划线者,一看可知,依版刻贵重程度而言,绝不应处于末尾。相当数量的实例,皆指向最终稿本存在B状态,即所谓“完稿”之后,丁氏新添置的藏书更新于其上,而非不再更动。这一现象又说明,丁仁排印时的“校订”,程度相当有限,他既无从复核藏书实物,纠正版本鉴定等方面的错误,亦未作“整齐化”工作(或至少不太彻底),否则,最终稿本两种状态之间的“断裂”痕迹,便会因“整齐化”而被抹去。 尔雅注疏十一卷 晋郭璞注 宋邢昺疏 闽本 监本 毛本 殿本 日本覆监本粤覆殿本同文局本 元刊明修本 汉书一百二十卷 汉班固撰 妹昭续 唐颜师古注 宋刊元修本 宋鹭洲书院本残正统翻宋本 嘉靖间刊本 北监刘应秋刊本 汲古阁本 殿刊本 金陵局本 同文局本 竹简斋本 汪文盛刊本 南监张邦奇刊本 南监本 金陀粹编二十八卷续编三十卷 宋岳珂撰 明刊本 浙局本 乾隆重编本 明刊合配本 要之,丁氏不断将新得版本与书籍记录到稿本之上,添加到一定程度后,稿本面貌变得凌乱,乃至留白不足,不堪再补,原本依序排列的版本次序亦不再齐整。丁氏遂重新编制目录,编目对象是截止此时的实藏书籍(其中当然包括旧稿本所载之书),著录版本的原则是“整齐化”。新稿本编成后,藏书仍在增长,遂不断添加至新稿本中。随着不断添加,这部“新稿本”的面貌亦渐显凌乱,很有可能在某一时间点上,又会变为不再更新的“旧稿本”,乃须再度编制“整齐化”的“新稿本”。其间样态,可用以下形式描述: ……更早稿本A状态—更早稿本B状态……稿本《八千卷楼藏书目》A状态—稿本《八千卷楼藏书目》B状态……更晚稿本A状态—更晚稿本B状态……最终稿本A状态—最终稿本B状态……印本 《八千卷楼藏书目》实质就是上述过程的某一节点。早在同治二年,丁氏便有编目之举,丁氏出售藏书是在光绪三十三年,而《八千卷楼藏书目》的更新下限是光绪十七年,正好处于大约2/3的时间点上。以丁氏购书之迅猛、藏书增长之迅速,在它与同治二年之间,很有可能存在面貌与之类似、截止某时不再更新的“更旧稿本”;同理,在《八千卷楼藏书目》与最终稿本之间,存在中间环节,亦无足深怪。《丁目》就是在这样新旧更替的循环下,层累积成的。 第二节 《丁目》与丁氏的藏书实务稿本《八千卷楼藏书目》以只载四库著录书为原则,做出如此限定,在私人藏书目录中并不常见。藏家购书抄书,自不可能仅限于四库著录书,丁氏亦不例外;之后编制目录,系以实藏书籍为对象,似乎也没有理由特意只选四库著录书编目。嗣后《丁目》印本,虽兼收四库存目书及四库未收书,却仍以顶格、低一格、低两格的排版方式,对这三类书籍进行区分,这一著录方式同样少见。丁氏编目之所以依存四库的色彩如此强烈,绝非悬空构拟所致,而是与丁氏藏书楼的物理建置及收藏实务有关。 “八千卷楼”,实际有两个不同含义。其一,是丁氏藏书楼的总名,此名系丁丙祖父丁国典创立,长期沿用,以至于谈及丁氏,必会想起“八千卷楼”一名。其二,是作为建筑实体的丁氏藏书楼的空间部分之一。而后一种含义,被前者遮盖,很少被人注意,有必要加以说明。 据《年谱》,光绪七年九月,丁申丁丙兄弟因抢救文澜阁四库,获清帝嘉奖,上谕中有“洵足嘉惠艺林”一语。丁氏遂新起“嘉惠堂”一名。因源自朝廷褒奖,丁氏非常喜爱使用此名,“嘉惠堂”遂与“八千卷楼”并行,成为丁氏藏书楼的另一总名。 光绪十四年,丁氏营造藏书建筑,以“嘉惠堂”为该建筑总名。这座建筑的各个区块,被分别命名为“八千卷楼”、“善本书室”、“小八千卷楼”、“后八千卷楼”,每个区块的收储职能(范围)有明确安排。“八千卷楼”专门放置四库著录书及《钦定图书集成》《钦定全唐文》,模仿嘉道时期的文澜阁藏书样貌(“遵定制也”),两侧的厢房存放四库存目书。“善本书室”与“小八千卷楼”实为一体,专门储存善本书(《丁志》即以此得名)。后八千卷楼专门放置四库未收书。以上情况,丁丙《八千卷楼记书后》有明确记载。 光绪十有四年,拓基于正修堂之西北隅,地凡二亩有奇,筑嘉惠堂五楹。堂之上为八千卷楼,堂之后室五楹,额曰“其书满家”,上为后八千卷楼。复辟一室于西,曰善本书室,楼曰小八千卷楼,楼三楹,中藏宋元刊本约二百种有奇,择明刊之精者、旧钞之佳者,及著述稿本、校雠秘册,合计二千余种,附储左右。若四库著录之书,则藏诸八千卷楼,分排次第,悉遵《钦定简明目录》,综三千五百部,内待补者一百余部。复以《钦定图书集成》《钦定全唐文》附其后,遵定制也。凡四库之附存者,已得一千五百余种,分藏于楼之两厢。至后八千卷楼所藏之书,皆四库所未收采者也,以甲乙丙丁标其目,共得八千种有奇,如制艺、释藏、道书,下及传奇小说,悉附藏之。计前后二楼,书厨凡一百六十,分类藏储。以后历年所得之书,皆因类而编入矣。于是松生老人濡笔记之,而诏兄子立诚、儿子立中兄弟曰:此吾祖吾父之志,吾兄未竟之事,吾勉成之,小子识之。并命兄子立本书诸壁,以示后之子子孙孙永保之。[7] 换言之,这里的“八千卷楼”,是从属于“嘉惠堂”这一建筑的组成部分之一,而非抽象的丁氏藏书楼总名。若以今日图书馆来类比,“善本书室”“八千卷楼”等等,分别是丁家的善本书库、第一书库、第二书库。了解此点之后,就可以明白,稿本《八千卷楼藏书目》仅载四库著录书,乃因它是专门针对书库“八千卷楼”而编制。且如引文所示,书库“八千卷楼”的实际存放,是依照《四库全书简明目录》“分排次第”,所以《八千卷楼藏书目》依照《简明目录》,不是务虚的模拟,而是反映了收储的实际情形。顺此推论,“分藏于楼之两厢”的四库存目书,也很有可能依照《四库全书总目》的著录次序,“分排次第”。而丁氏“四库著录”、“四库附存”这两方藏印,也有务实的一面,与其藏书楼的实际建置,存在关联。 无独有偶,《文澜学报》2卷3~4期合刊提及“善本书室藏书目”,“一册”,“稿本”,“用《古今图书集成》稿纸写,有八千卷楼、嘉惠堂两印。盖《八千卷楼书目》之雏形也”。可以推测,此目与《八千卷楼藏书目》相同,也是“分支性”目录,登载位于书库“八千卷楼”西北侧的善本书室(或者说是小八千卷楼)所储书。不过如前文所示,《八千卷楼藏书目》也记载四库著录书的善本,所以“善本书室”中的四库著录书之善本,可能会在这两份目录同时登载。而收储在“八千卷楼”两侧厢房的四库存目书,以及存放在“后八千卷楼”中的四库未收书,也很可能分别编有此类“分支性”目录。最终形成的《丁目》,就是以这些分支书目为基础,汇总拼合而成。 丁氏之所以选择《四库》作为操作基准,管理藏书实务,自然与他补钞文澜阁四库全书有关。毫无疑问,八千卷楼藏书是补钞底本的最大来源。访得书籍后,为便钞补和管理,遂以《四库》为准绳分类放置。既然丁氏的藏书活动与藏书楼建设,与《四库》密切相关,那么他的藏书目录自然也会以之为基准。 总之,《丁目》的面貌结构,与丁氏的藏书楼建置、空间布局、储藏实态等收藏活动的实际事务,存在密切关联。实际的收藏活动必然在前,而编制书目在后,后者遂不能不受前者的影响与制约。不过,这些实际事务、具体操作,很少会有文字记录存留,即便有,也往往是零散的、偶发的。因此,在研讨藏书目录时,探索每则条目之下的隐性的人的活动,揭示藏书活动与藏书目录的实质性关联,将是有益且有必要的。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|