| 明末清初,渡海扶桑的浙江僧人东皋心越(1639-1695),以传承曹洞宗寿昌派法脉为己任,在“故国非我有,身世一场空”的无奈下,离开中土,东渡弘法。

△东皋心越 这样一位多才多艺的僧人在其诗文中,留下了渡海时的多舛经验,透过东皋的文字,当时航海的险峻情况,历历在目。 或许我们可将东皋心越诗文置于 17 世纪的东亚离散书写 (literature of the Chinese diaspora)的脉络中讨论,理解明末清初东渡遗民的心境与自我定位,看东皋如何面对离开中土、航渡扶桑的生命经验,以及他内心深处的情感及想望。 明末清初的遗民虽说多是由于改朝之无奈而东渡日本者,但也因此将中国固有文化携至东瀛,成为继隋唐之后,再次达到中日交流之尖峰的时代。在此盛况时期,经济、文化等各方面,都有深厚的交流成果,甚至在长崎等地发展出了特有的侨民文化及其宗教信仰圈。渡日者中有许多抱有反清复明之志的文士,也包含许多逃禅遗民,前者如德川光圀招聘的朱舜水(1644-1681),后者如作为其继任者的东皋心越。东皋心越最初是应临济宗高僧隐元隆琦(1592-1673)之邀来到了日本,其逃禅心志可由《丙辰仲夏自浙泛海漂泊日久直至今正始到长崎东明精舍漫言》诗中得见,诗云: 东海破浪欲经年,底事悠悠到日边。不是恁般非了处,哪知非么更留连。苍茫万里忻登岸,一钵青精话夙缘。属目浮生皆寄幻,谁能幻寄且逃禅。 逃禅是一种特殊的时代图像,士人选择出家为僧,借以安顿个人的身命,其生命情怀往往蕴涵更多历史文化的象征意涵。 而东皋的航海经验,亦有助于我们反思海洋信仰的多重内涵,尽管常识上我们都可以理解,海洋信仰之兴肇因于人们对于航海时所遭逢诡谲的天候、环境的不确定性等等恐惧的心理,但至少明末清初时,还需考虑到海事战争此一关键要素,正如东皋心越追忆当时渡海的景象——“畴昔渡海时,沿海系艨艟”——沿海一片战鉴。想要出海,首先在近海地区便可能受到战事波及,是否能顺利航行到外海都成问题,故而必领加入战争的因素,才能获得更完整而全面的离散图像。另一方面,东皋心越身属明遗民,然而在他选择东渡日本之后,其心境便与留在中土的遗民有所不同,对他来说,东瀛甚至成为柳暗花明又一村的桃花源境,如此心境的翻转耐人寻味,是怎样的生命经验造就了东皋心越的离散记忆与异乡情感,一旦与中土的明遗民相对照,或可凸显文化交流中种种质变的过程。 东皋心越的研究,由汉学家高罗佩 (1910-1967)首揭滥觞,高罗佩称其诗:“其诗不求奇而自奇,不求工其而自工,唯一任自然而已。”可知东皋心越的诗文中,比起高唱志节,更多的是恳恳切切真实情感,本段将缘着东皋心越的诗文,追寻其渡日历程及航海心路。又关于东皋心越的身世,前贤已有细密的考证与爬梳,在此基础之上,笔者提出两点补充说明:一为东皋心越的逃禅心态,在他只身远渡时,已经注定了与留在中土的遗民心态不同,因此尽管他思乡恳切,但是在其诗文中,似乎还能看到他将扶桑之地,作为一桃花源境,祈愿绝处逢生,在此有所作为。二是尽管讨论海洋信仰问题,往往归结于人们对苍茫大海充满不确定性及危险性的恐惧与敬畏,但除此之外,海事战争的因素亦不可忽略,明清之际海战频仍,对于出海人来说,在到达外海面对气候海流等大自然不可抗拒的危险之前,会先遇上近海地区人为的海事战争波及,这可能是最为直接且生死交关的窘境。 东皋心越,俗名蒋尚部,法名兴俦,东皋为其最常使用的别号,其由来自皋亭山。浙江金华市浦江县人,出生官宦世家,家族中出仕于明朝者甚众,一般认为与其反清复明心志不无关系。康熙七年(1668),30 岁的心越由闽回到浙江,谒见杭州府皋亭山上塔伏虎禅院阔堂大文禅禅师。康熙九年(1670)入阔堂室,受印可,法名兴俦,即曹洞宗寿昌派第三十五世法嗣,而在日本则成为曹洞宗寿昌派之祖。康熙十年(1671)入住永福寺,即孤山广化寺。后因父蒋兴孝过世,战火也波及到了整个江浙地区,让东皋萌生远离中土的念头,于是答应了临济宗高僧隐元隆琦的邀请,东渡日本。最后受到德川光圀的赏赐重用,在思想史上有一定的意义。

△德川光圀 东皋心越出海的前一年,即1673 年,发生三藩之乱,1674 年郑经由台湾所带领来军队也已一举攻破多处,当时郑经的军队也包含了海军,因此不仅陆上一片焦土,海岸线也烽火连天,根据其《东渡述志》所云: 畴昔渡海时,沿海系艨艟。苍生何颠沛,赤子尽飘蓬。涂毒劫民物,堪悲使祝融。楼台皆灰烬,城市成故宫。哀哉伤五内,涕泪悼无穷。故国非我有,身世一场空。船中戎器少,饷供提来多。人人称将佐,威风怎奈何。天下分瓜葛,四方起干戈。民命填沟壑,民居践作营。何日烽烟靖,海晏与河清。忆我登舟时,言辞熟与评。身依矛甲间,耳闻犹其訇。舍舟藏岛岫,蹑峤俯溟泓。淹蹇两月余,商舶始信通。倏尔离山舍,桅桥一席风。彼人被荣耀,职授大总戎。不负男儿志,为国当尽忠。天意犹未威,挠攘枉荣功。富贵同朝露,荣华若梦中。只今谁可得,依然西复东。停帆泊普陀,因瞻大士容。潮音呗久寂,梵韵不闻钟。楼阁栖鸟雀,宫殿宿麋犎。……暗嗟名胜地,何日复相从。时当九月中,内景尽熙雍。大事冰消矣,顾命自潜踪。数年徒碌碌,空与别人争。商物各有主,随舟看运亨。过处皆罗网,莺燕岂能逃。幸尔脱陷阱,哲喜出尘嚣。个中危难处,闻说也魂消。去闽复回浙,焉得有情飙。艰险非可测,就理倩谁调。旌旗蔽天日,剑戟列迢遥。 东皋心越在要出海的时候,海岸线上沿海全是战舰、战船,陆地上一片生灵涂炭,民不聊生,他甚至用了“城市成故宫”来形容当时的惨况。在“故国非我有,身世一场空”的心境下,他就要离开这片伤心地了,要登舟的时候,心中千言万语无人可倾诉。上了船后,在船里,耳边仿佛还听得到轰轰声响。之后因为无法顺利出海,舍去舟船藏在岛间,艰难窘迫,在经历两个月的坎坷后,忽然商舶又开始可以通船了,于是立刻动身离开山中的房舍,船只的桅杆被撑起就要出发了。这时候东皋心越自己心里也了底数,反清复明的希望已经落空。这一年,耿精忠的部队节节败退,十月耿精忠降,十二月尚之信乞降。本文其后又说: 丈夫家四海,扶桑岂好逑。片帆任漂泊,淹缠也石龙。任从沧海去,心事付东流。淼茫天际浮,狂浪风飕飕。大海无边岸,扁舟何处收。众人频泪流,无计可堪筹。身命总虛空,者事向谁谋。 由这段开始东皋心越才正式讲述航海过程的心境,对身后家国感到失望哀伤,对眼前茫茫大海却也感到仿徨未知,“众人频泪流”,其实更多的是东皋自己内心的担忧。虽说“丈夫家四海”,四海皆可为居,且亦对东方扶桑怀有所望,尽管“身命总虚空”的无奈在心底徘徊不离。 东皋心越的渡海过程并非一帆风顺,其诗“怀忆昔渡海歌”云:“忆昔乘桴来海日,苍茫四顾任飘蓬。不期一夜起朔风,惊涛骇浪若游龙。扶桑日出半天红,寸心遥隔意难通。教人何处托冥鸿,此时无地去藏躬。连朝荡漾未知终,长夜浮休不可穷。凝眸千里见崆峒,恍惚转入岛之洪。依俙维岸望青松,还疑身在海潮中。年华转眼急如骢,几度寻思问钓翁。”可知其一行海路,不仅饱受长途跋涉之苦,实际上也确实历经种种艰险,心理因此无法平静。 然而《东渡述志》后半段却像是来到了桃花源。其文曰: 始知宇宙内,方壶别有天。风土殊非异,屋舍古犹然。居民皆淳朴,日用自省便。松竹郁苍苍,花卉鲜艳艳。时稔多丰登,万事无余欠。泊舟有旬日,正值梅花吐。笑把梅花嗅,陌路频相顾。捻指计流光,不觉岁云暮。 诗中所呈现的心情,已与留在中土的遗民心态不同,东皇心越在绝处逢生之后,相对升平的日本反而让他可以有所寄望,这或许正为东渡遗民和中土遗民最根本不同之处。无独有偶,此种心态更具有代表性者,或可谓朱舜水,其《游后乐园赋》云:“樱花灿发,繁丽偏反。万卉咸奋,敷绀绿以乘暄。转落英之曲径,经卧波之长桥。争妍竞艳,目眩心招。辑群英以作回廊,蹀躞芬芳联数里;结蟠藤而成厦屋,旖旎组训列三千。少焉罗珍馔错,水陆毕陈,桂液琼浆,愈出愈醇,既温温以有礼,复命戒以谆谆。”朱舜水想望的是一片美好桃花源,并且对这片新的土地有所期望。尽管他致力辅佐德川光圀,也确实对日本儒学界产生了一些影响,大力提倡经世济民的儒家理念,虽然终究无法开拓出一片温温有礼的桃花源,但是他在当时留下的声响,已经超脱了他的无奈,对后世形成永久的回荡。

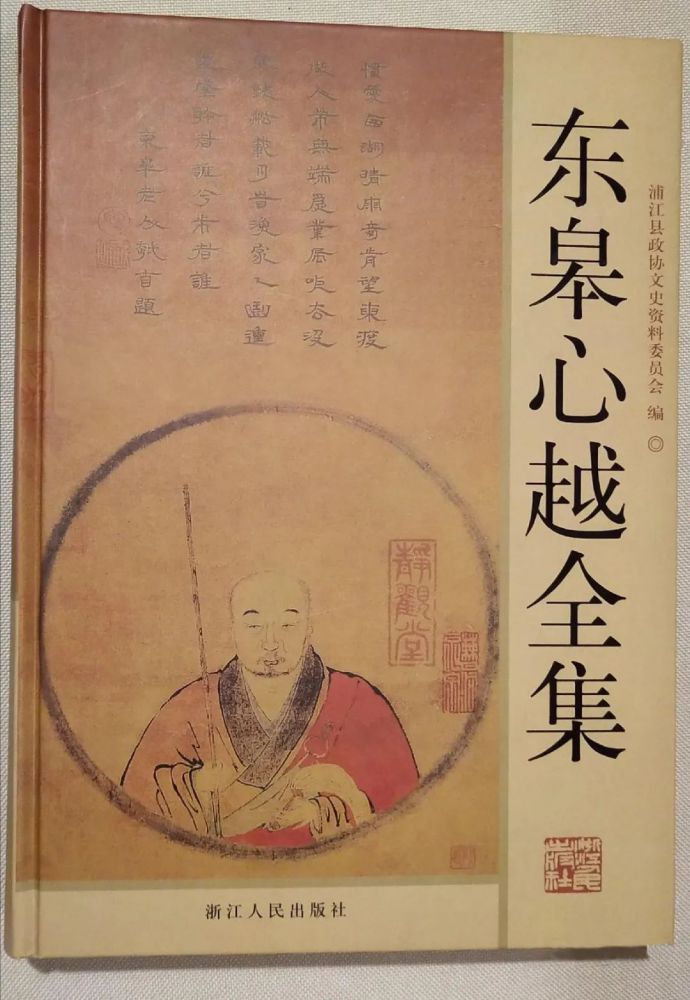

△《东皋心越全集》 邀请东皋心越赴日的隐元隆琦属临济宗,在日本传播黄檗文化,与东皋心越其实并不同支,这也为东皋心越多舛的东瀛登陆埋下伏笔。东皋由于坚持以自身寿昌禅脉为宗,不愿意改宗黄檗宗,为其后的活动带来诸多波折。而他虽然以身负传承曹洞寿昌派之脉,来到日本,却对曹洞教法的传衍未产生多大影响。但是,他将天妃信仰深入江户地方,则对天妃信仰的东传具有举足轻重的地位。另外其篆刻技法及古琴之技,更使其被视为篆刻之宗、江户古琴之祖。 明末清初,不少遗民从没意料到自己会离开故土,远渡扶桑。然而在面对时不我与的现实之后,将日本作为心中桃花源的想望,在此盼能绝处逢生开创新局,而努力在这块异地上传递思想文化的种子。就像东皋自赞所说:“惯爱西湖晴雨奇,敢望东渡作人师。”热爱故乡的他,万万没料到后来东渡成为人师,而他的确也透过个人的文化艺术成就,奠定日本近世文化的重要基础。

|