| 宋朝究竟有多富庶?有研究机构认为,宋朝是中国历史上最富有的朝代,整个宋朝的GDP占当时世界的65%,北宋占80%,南宋占50%。 这一数据准不准确另当别论。宋朝到底多富有,我们不妨直接从宋代“当事人”的口中获知一二。 “唐宋八大家”之一的曾巩,曾向朝廷呈递了一份名为《议经费札子》的折子,这是份专门讨论当时财政问题的折子,对于全国的财政收入与支出情况,曾巩如此记载:“天下岁入,皇祐、治平皆一亿万以上,岁费亦一亿万以上。” 在《宋史·食货下一》中也提到了相似的数据:“皇祐元年,入一亿二千六百二十五万一千九百六十四,而所出无余。”此外,《宋史·食货下一》还给出了另外一组数据:“治平二年,内外入一亿一千六百十三万八千四百五,出一亿二千三十四万三千一百七十四,非常出者又一千一百五十二万一千二百七十八。是岁,诸路积一亿六千二十九万二千九十三,而京师不预焉。” 两处记载都说宋朝国家财政高达一亿以上,不过玄妙的点,就出在这里,这些古籍记载中往往只说数量,而无单位,不免令后人感到困惑。倘若单位是缗钱“贯”,那么无可争议,这一笔财政收入的确巨大到令人震惊。但实际上,宋代上亿的财政收入指的是铜钱、谷米、绢帛、白银、草料等物资的总和,因此应以“贯、石、匹、两、束”为统计单位。但即使是以“贯、石、匹、两、束”来核算宋代的财政收入,仍不可否认这是一笔巨款。 毋容置疑的是,宋朝财政税收收入当属世界第一。事实上,据学者研究,宋朝财政收入最高年份曾达到12000万贯,即使是失去了半壁江山的南宋,常年财政收入也是高达10000万贯。此后的元、明、清三代,显然无法与宋朝相比肩。 而在这庞大的财政收入中,农业税的比重大约只占30%,非农业税的比重高达70%。这是在宋朝之前,历朝历代都未曾出现过的财税结构。宋朝成为我国第一个商税收入超过农业税收入的王朝。 远超农业税的商税 国家的财政收入,源于税收。从古至今,税收都是国之根本,一定数额的财政税收是国家赖以生存的基本条件。 宋代商业的繁荣,与商业税务法规的出台有密切关系。五代时期,由于国家分裂,各地关卡林立,税收混乱。北宋建立后,宋太祖为了统一全国关税,颁布了《商税则例》,这是中国第一部由政府颁布的商业税务法规。《商税则例》规定了征税商品的种类、税种、税率,以及对偷税、逃税的处理等内容,但实际上宋代征税范围非常广,即使是在《商税则例》所规定征税种类之外的,如蔬菜、果品、鱼鸭等物品交易都要征税。总之,几乎所有进入市场的商品都有可能被征税。 商税是对交易商品征收的税,宋太宗曾下诏说:“征算之条,当从宽简。”宋元之际的学者马端临在《文献通考》中,记载了北宋时期具体的商业税率:“行者赍货,谓之过税,每千钱算二十;居者市鬻,谓之住税,每千钱算三十。”也就是流通税是2%,交易税是3%。 为了配合商税的征收,宋代开始出现了专门的商税机构,其中“四京”——东京开封府(今河南开封)、西京河南府(今河南洛阳)、南京应天府(今河南商丘)、北京大名府(今河北大名)以及南宋临安设有商税院;各州、府设“都税务”,各军、县、镇则设“税务”或“税场”。州县税务下还分设“税场”“子务”或“税铺”,形成了一套完整的税务机构。据统计,熙宁十年(1077)之前,北宋官设税务达1846处,到熙宁十年(1077)时已增至2011处。

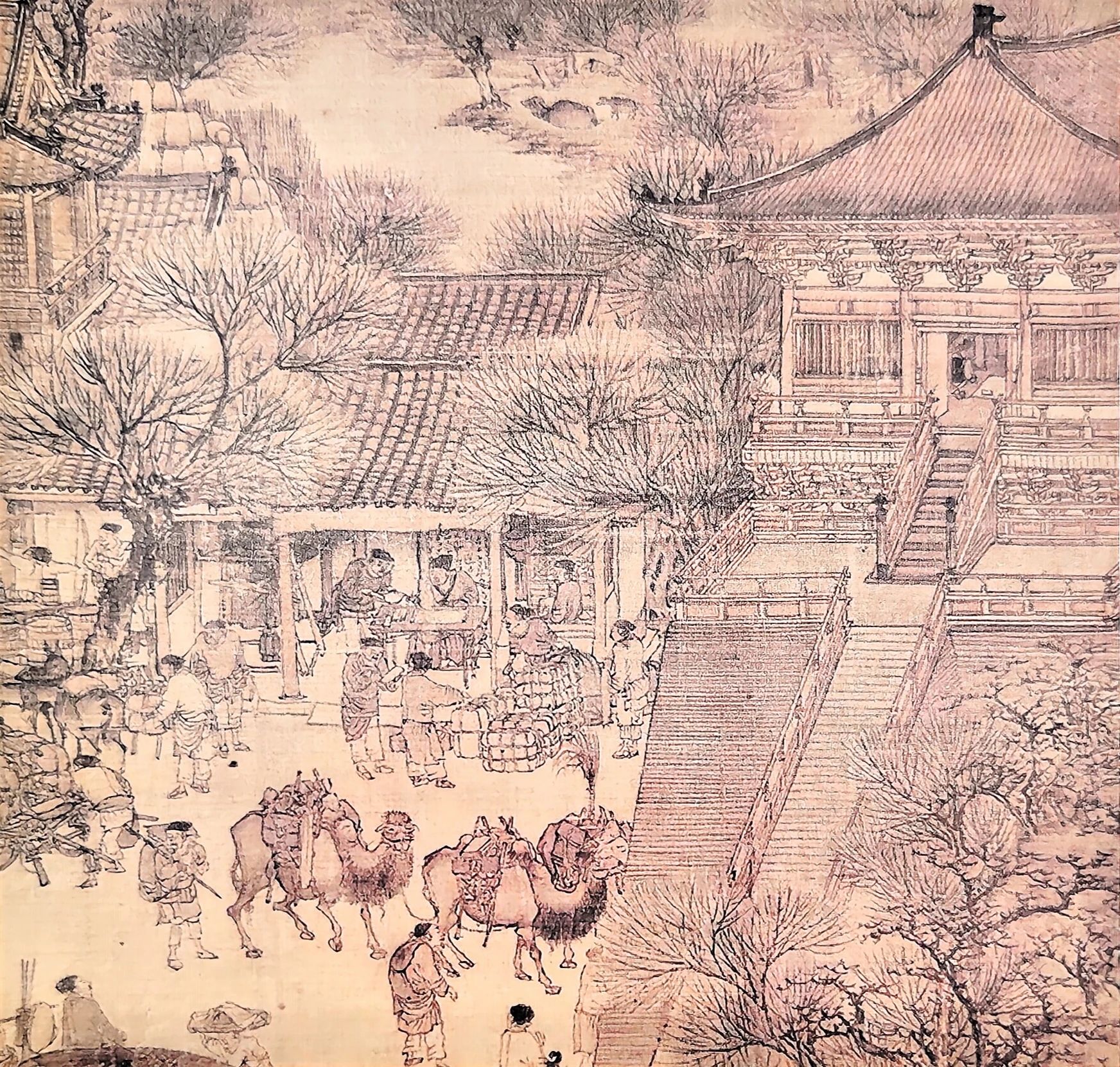

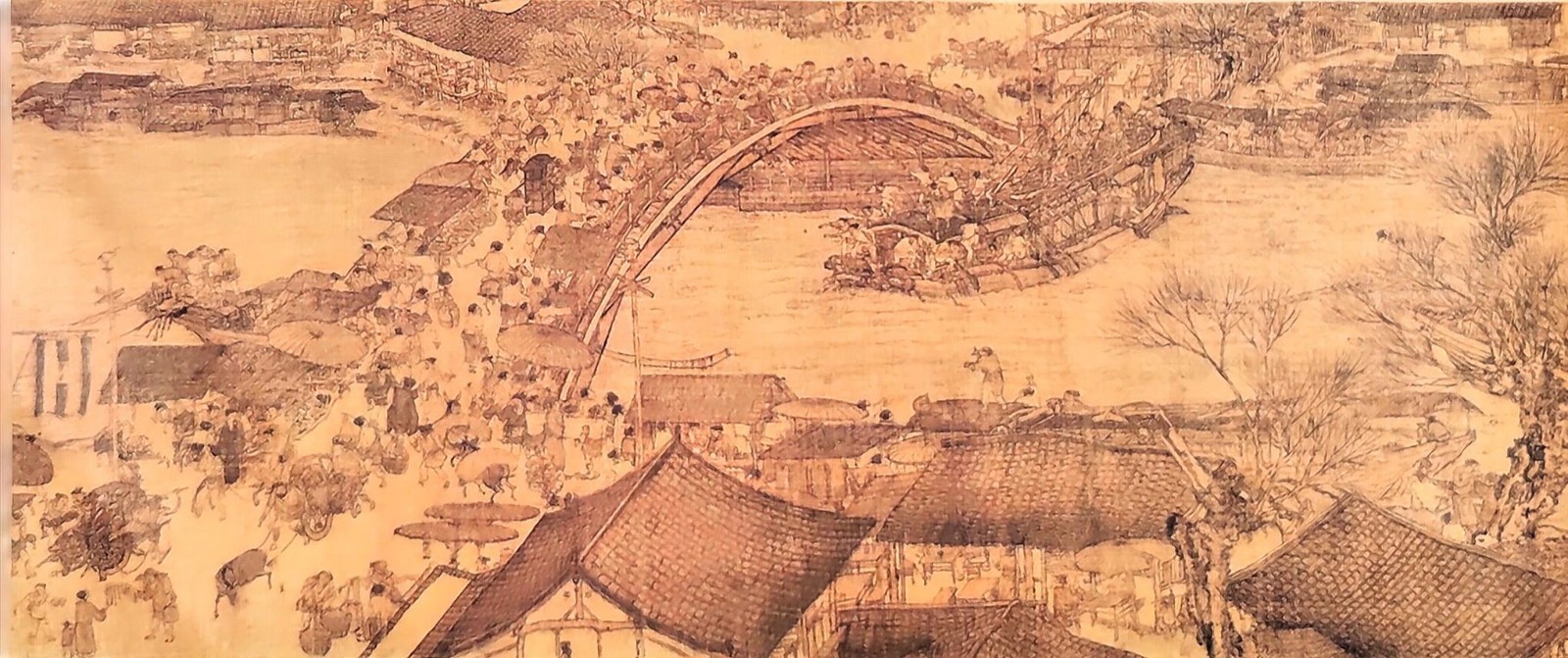

▲《清明上河图》描绘了税务官在城门旁的税场中征收商税的场景 商税一般征收现钱。宋代庞大的国家财富主要就来自商税,宋太宗时期,一年的商税收入约400万贯。宋真宗时期,商税也不过450万贯,而到了宋仁宗庆历时,商税猛增到了2200多万贯。可见宋仁宗统治期间商业的巨大发展。 商人纳税的凭证叫“税引”,税引由州府统一印制,由税务机构在税引上填入商人姓名、货物种类、税钱数量等,沿途税务可按贩易情况收税,并在引上据实批注。在榷场贸易中所发的税引特称“关引”。按照货物贩运路程的远近,税引又有“长引”和“短引”之分。 征商之事,古已有之。但在以小农经济为主的中国古代,很长一段时间内,都是以农业税为主要税种。随着宋代商业的迅速发展,商税税额不断增加,商税在国家财政中所占的比例越来越大,以至出现了“州郡财计,除民租之外,全赖商税”的说法。 此外,随着海外贸易的兴盛,宋朝还从市舶司等机构获得了大量的海外贸易税收。这是宋代出现的新税种,而且增长快速,北宋皇祐年间(1049-1054)53万贯,治平年间(1064-1067)63万贯,到南宋绍兴年间(1131-1162)已达200万贯,约占当时全国财政收入的6%,对宋代的经济发展起了一定作用。 税场下的“桥梁经济” 商人们交易时无法进行有效的监督,征税额难以进行评估,更为重要的是,商人并不会主动跑到官府衙门去缴税。怎样将商税征收到手,成为宋朝统治者面临的问题。为此,宋朝时便在各地开设观场、税务、作为专门的商税机构。 可税场该具体开设在当地的哪个场所中呢?选择机构办公场地也是一大难题。不过,这倒也难不倒宋人,我们来看看他们是如何解决这一问题的。 不论是在北宋还是南宋,宋朝疆域内,南方都是比较安定的所在,土地产出比较多,商业也比较发达。同时,南方雨量丰沛,水系发达,桥梁众多。水系发达成为南方水运突出的重要条件,所谓“南船北马”就是形容南方水运交通的普遍和发达。水运需要停船的码头,商品在码头上岸、分散,于是靠近码头的地方就容易形成村落或者市镇,同时,桥梁也是人流聚集的地方,一些商贩就将商品摆摊在桥梁处,久而久之,桥梁两端就出现了“桥市”。在北宋张择端《清明河上图》中,我们也可以看到桥梁上以及桥梁周边的商贸往来,往往都十分热闹。 于是,宋朝就出现了近桥而征商税的办法,基本上将收税机构设在桥头或者桥尾,这是宋朝所开发出的新型收税模式。

▲《清明上河图》体现了繁荣的“桥梁经济” 这一收税模式,包括两大类,一是商业贸易活动经过桥梁时要缴纳的“桁渡税”,二是在桥梁周围进行商品贸易活动交易时所需缴的商品税。 所谓“桁渡税”,“桁”指的是浮桥,也就是商户在通过浮桥或者渡口之时,需要缴纳一定的税款。随着宋代水运交通的繁荣和桥梁数量的增加,这种桁渡税,成为宋代商税征收当中的重要部分。 在需要征收桁渡税的桥梁附近,税场都会在桥头设置拦锁。对于市镇中心的商贩,税场可以上门收税;对于流动小商贩或者是带着商品路过的客商,税场就可以在桥梁处将其拦停并加征商税,同时还可以稽查行旅,维护治安。 至于对桥梁周围商业活动征收的商品税,因为宋代桥梁数量的庞大,使得这种商品税成为“桥税”当中的大头。这种交易税款,一般的征税率为3%左右,3%对于某个商品交易活动来说虽然不多,但是对于宋代庞大的桥梁征税活动来说,就十分重要了。 近桥征税当然也有问题,问题出现在商税征收时的具体操作中,对于水面上的行船,要想征税,只有先让船停下来,然后收税人员上船核对货物,确定具体份额才能征税。为了确保这一收税工作能顺利进行,宋朝政府也像在桥上设拦锁一样,在水面上设立拦锁,往往是采用巨大的铁索横隔江面,将来往的船只悉数逼停,然后进行核验征税。 宋代近桥征税的方法,解决了商业突破时空限制后征税的难题,开创了一种新的征税模式,将宋代的商业发展推到了一个崭新的高度,但同时也带来了新的问题,比如阻碍交通和导致物价上涨都是相应的弊端,但是面对巨额的税收利润,对这些弊端,宋朝历任皇帝也只能睁一只眼闭一只眼。 宋代近桥征税的这一方法,为后世所继承。到了元代,由此发展出了“桥梁税”,也是货物(有时也包括人)从桥上桥下通过时所需缴纳的税种。到了明代,“桥税”更成为一项专门税收,成为国家财政收入的重要组成部分。

|