| 张竞生(1888—1970,原名张公室)早年是一名革命党人,曾参加同盟会。1911年,辛亥革命爆发。清廷起用袁世凯对付南方临时革命政府,此后便有了南北议和局面。当时,张竞生曾担任南方谈判团秘书之职,随同南方民军全权代表伍廷芳全程参与南北议和谈判。和谈结束后,张竞生等25位年轻才俊,由南方临时革命政府稽勋局出资,送往海外留学。

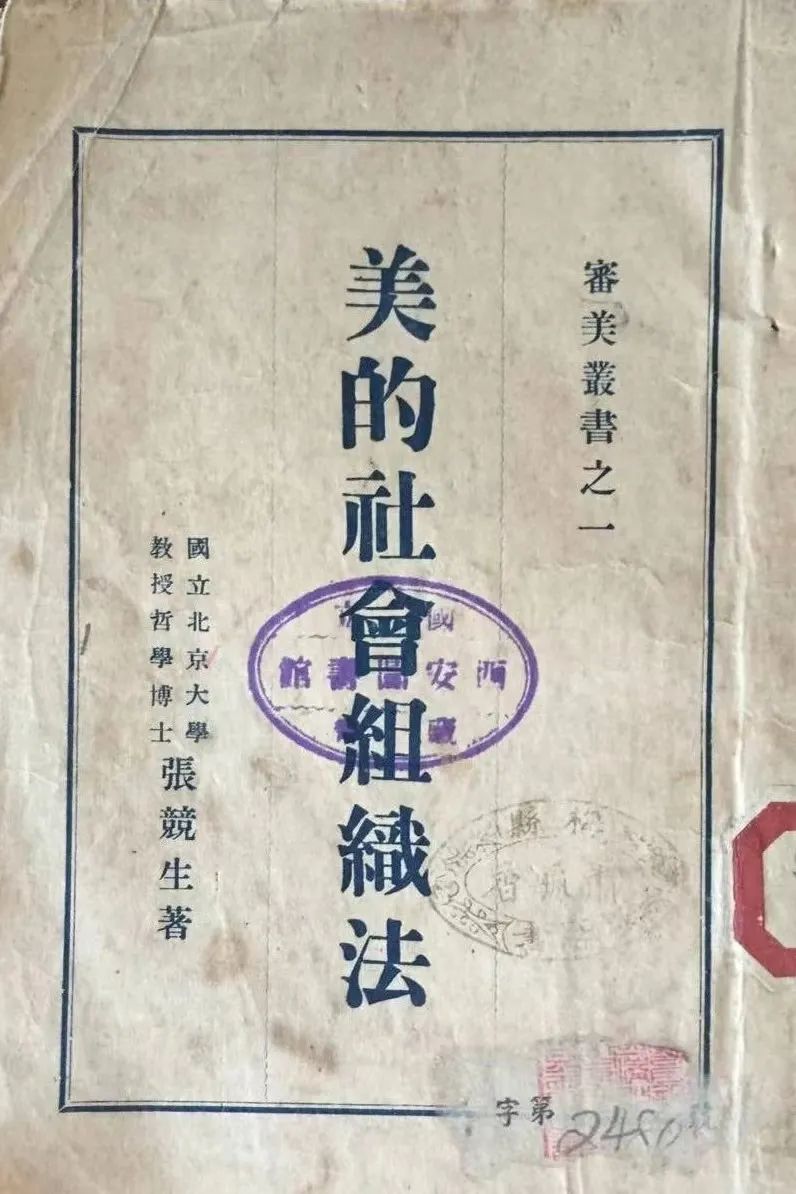

留学期间的张竞生 1920年春,张竞生学成归来,手握两张文凭:一张是法国巴黎大学文学学士学位证书;一张是法国里昂大学哲学博士学位证书。他先在家乡就任中学校长,次年夏天,应北京大学校长蔡元培之聘,赴京就任北大哲学系教授。 张竞生北大任教聘书 变身“性学博士” 在京城教书的哲学博士,后来怎么就成了“性学博士”呢?此事得从北大另一位教授的婚事说起。 北大生物系教授谭熙鸿(号仲逵),也是当年南方临时革命政府稽勋局资送出国留学的25位才俊之一。1922年3月17日,谭熙鸿的妻子陈纬君,因患猩红热病去世,留下两个年幼的小孩。 当时,陈纬君的妹妹陈淑君正在广州执信学校读书,由于路途遥远,并没有马上奔丧来京。到了当年秋天,广东的陈炯明发动叛乱,粤地局势相当混乱,陈淑君一看情况不妙,便离粤赴京,准备报考北京大学国文系。到北京后,由于秋季考期已过,她只得先在北大当一名旁听生,并寄居在亡姐陈纬君的家中。大约两个月后,寄居在亡姐家中的陈淑君与姐夫谭熙鸿结了婚。 本来小姨嫁姐夫也算不上是新闻,但是,在这年年底,陈淑君的前男友沈厚培,从广州赶到北京,投书一家小报,说:“谭仲逵丧妻得妻,沈厚培有妇无妇”,并称自己与陈淑君已有婚约,指责谭熙鸿夺其所爱。 尽管陈淑君马上在报刊上作出声明:自己与沈厚培“无婚约之预订”。但是,许多人还是纷纷指责这一婚事,一时形成不小的风波。 江苏省文史馆馆员谭伯鲁先生是谭熙鸿的儿子,他在接受笔者专访时说:“后来,由于张竞生教授的介入,这场风波又由一般的公众议论升级为社会大讨论。” 1923年4月19日,张竞生在《晨报》副刊上发表了《爱情定则与陈淑君女士事的研究》长文,该文在为陈淑君作辩护的同时,系统地阐述了张竞生本人的爱情观,从理论上提出了爱情的四项定则: 一、“爱情是有条件的”,这些条件包括“感情、人格、状貌、才能、名誉、财产等项”,“条件愈完全的,爱情愈浓厚”。 二、“爱情是可以比较的”,“爱情既是有条件的,所以同时就是可进行比较的东西”。以组合爱情条件的多少和浓薄作为择偶标准,“是人类心理中的必然定则”。 三、“爱情是可以变迁的”,“有比较自然有选择,有选择自然希望善益求善”,所以爱情是变迁的,不是凝固不变的。由订婚至解约,成夫妻至离婚,“就爱情可变迁的定则说来,实在是很正当的事情”。 四、“夫妻为朋友的一种”,夫妻的关系与朋友的交好有相似的性质,不同之处是夫妻比密切的朋友更加密切,所以夫妻的“爱情应该比浓厚的友情更加浓厚”。夫妻如果没有浓厚的爱情,就不免于离散。 根据以上定则,得出的结论就是:陈淑君弃沈就谭是很正常的一件事。 不过,当时社会注重所谓的贞洁,订了婚的女人或嫁了人的女人,就得嫁鸡随鸡,嫁狗随狗,“生是夫家的人,死是夫家的鬼”。在封建思想如此顽固的当时,这篇宏论产生了“惊世骇俗”的作用,也招来了不少反对之声。 《晨报》副刊此后曾收到60多篇讨论稿,尽管《晨报》编辑认为,“来稿大半主张旧道德”,但还是从中选出37篇,先后发表在《晨报》副刊上。其中,有的文章偏离议题,借题发挥,令谭、陈夫妇更加难堪。6月20日和22日,《晨报》副刊分上下篇连续刊登张竞生的《答复“爱情定则的讨论”》长文,结束了这场被后人视为中国近代第一次有关“爱情”的大讨论。 谭伯鲁先生说:“张竞生本意是要以自己的爱情观为我的父亲和继母的婚事辩护,结果帮了倒忙,为此,他也在文中郑重地向我父亲和继母表示了“诚恳的道歉”。 正是因为这场有关“爱情”的大讨论,结局并不圆满,进一步推动了张竞生这位哲学博士对爱情和性学作进一步的研究和探索。 1923年的寒假期间,《京报》副刊刊发一则性史征文的消息——《一个寒假的最好消息——一代优种社同人启事》。性史调查是北京大学风俗调查会的社会调查课题之一,牵头者就是北京大学哲学系教授张竞生。 1925年,张竞生推出了自己的多部力作:《恋爱与卫生》、《美的人生观》、《美的社会组织法》等,展现了他在爱情、婚姻方面的初步研究成果。

张竞生著作 1926年春季,性史征文已经收到200多篇文章,这些文章大多是个人性生活的直白记录。张竞生从中选出7篇,并为每篇文章作了相关的按语,取名“性史第一集”出版发行。据当时《申报》报道,“该书甫经出版,即有洛阳纸贵之概”,“出版未及两月,销售已达三十余部之多”。(参见1926年5月27日《申报》) 不过批评的浪潮也随之而来,许多人将此书视为“淫书”,要求严禁,也就从这时开始,张竞生被带上了“性学博士”的帽子。当年5月,京城警方开始查禁《性史》(第一集),张竞生“以此书既被查禁,尚恐官厅方面以秽亵罪提起公诉,致遭拘拿,遂于日昨秘密离京,藉避风浪。”(1926年5月27日《顺天时报》) 避难上海安新家 5月下旬秘密离京的张竞生,后来出现在了上海的街头。原来,上海艺术大学校长吴稚晖已聘请张竞生担任该校的教务长。 九月,上海艺术大学开学后,新任教务长张竞生在该校学生面前亮相时作了如下发言: 我关于艺术不多研究,但我对“上海艺大”很喜欢帮忙。我晓得这个学校财政是不甚宽裕,不过钱是一件事,办学又是一件事。我觉得只要有方法,就是少点钱,也是行的。我的意思,第一办事。人不虚设,钱不浮用,请一个教职员,有一个教职员的用处。他们如很能尽职能负责,那功效就大了。学校经济本不是我的事,不过我们既在一块,就如家人一样,谁有意见都可发表,所以我今天以教务长资格也來谈谈,请同事各位先生原谅。第二课程。我希望各种功课都要有联络,方有益处,如果彼此不发生关系,那就极难有系統了。就以文学说,他也是最要紧的,我不客气的说一句,你们的国文如果不好,就难免被人轻视,且文学也是艺术,只要研究得有意趣,很可说艺术借文学而益进的。在学校未请得好文学教员以前,我愿意每星期教文学两小时,并且希望大家每星期做文章一篇,送我來改,但过多也恐怕我无改正的时间。至于一篇那是顶可以的。其余我再教一点美学。……(参见1926年9月24日《申报》所载《上海艺大新聘教务长》)首次亮相,说的竟然是学校财政“不甚宽裕”,可见这位在北大拿着高薪的教授,到了上海艺大,薪金不高。难怪,这位新任教务长会主动提出:愿意在文学、美学方面兼一些课。显然,也是为了多获取一些薪水,毕竟要在大上海安一个家,开支不会小啊!

那时,张竞生南下上海并非孤身一人。在性史征文中结识的褚松雪女士早已成为张竞生同居的情人,并已为张生了一个儿子。这三口之家到上海后,安身于“萨坡赛路丰裕里九十二号”。这是“普通一楼一底的衖堂房子”,每月的租金为23块大洋。张竞生的朋友彭绍良对张的新家有如下描述: 这家中布置却很简单,客堂中除应备的家具如桌椅、写字台、书架、沙发之外,楼上寝房中床、柜子、梳妆台之外,只有两件家具似乎值得注意的:一是一只百代公司的留声机,作为饭后唯一的消遣。一是两只大火炉,一只装在客堂中;一只自秋末便装在亭子间内,以足洗浴之用。因为张的习惯,无论寒暑,每晚必浴,于是亭子间就专作浴室用了。(1937年第一期《家庭良友》所载彭兆良《张竞生博士的家》)但是,就是这样布置简单的一个家,张竞生就花了800块大洋。此外,彭兆良还说:张家每逢周六“必举行宴会一次”,“那宴会当然不怎样地丰富,不过洽一整鸡、整鱼及蔬菜数碟,但有酒有烟,随客取用”。这样的开支也一定不小。 张竞生希望在上海艺大兼课的愿望,后来并无下文,因为学校开学不久,吴稚晖便辞去了上海艺术大学校长之职。学校换了新校长,张竞生自然不便再贸然提要求了。 当时,《性史》(第一集)虽已被警方列为禁书,但已成为热门畅销书,市场上一册难求。书界不法商人,趁机盗版翻印,牟取暴利。更有甚者,有人竟雇佣写手,胡编乱造,冒充张竞生之名,推出不堪入目的所谓《性史》(第二集)。不明真相的人们因此纷纷抨击这位“性学博士”,有人甚至还称张竞生为“淫虫”。 张竞生则在危机中看到了商机,联手谢蕴如、彭兆良、金鐘华等人,在上海办起了一家“美的书店”,并在书店内举办一个《新文化》月刊,设立了编辑部,张竞生自任编辑主任,邀请孙福熙、陈学昭、华林、江平、马宗融等多位学者加盟。同时,还编译各类图书在自己的书店销售。 面对社会舆论的猛烈抨击,张竞生先是叫停了自己原已制定的《性史》第二、第三集出版计划。同时,向外界声明:“现售之《性史》(第二集),系不法市侩盗用张竞生之名印制的。” 不过,这位已是大名鼎鼎的性学博士并没有中止对性学的继续探究,此后,美的书店推出的张竞生新书,仍都涉及恋爱、婚姻、性学。只是他本人的著述少了,译介外国的著作多了。 恋爱、婚姻、性学,这些都是年轻人特别关注的问题。目标顾客也就是年青人,张竞生便在书店内雇佣了几位年轻女营业员。那时,上海所有书店内的营业员全是男的。书店出现女营业员也属于营销的一大创举。 特色图书、女营业员,外加名人光环,美的书店开张后,吸引了不少年轻顾客,生意红火,利润丰厚。作为名人的张竞生就此认准了着力方向,将工作重心从上海艺术大学转移到了书店的编辑部。 正所谓“树大招风,名高引谤”,正当张竞生的事业进入到顺风顺水之际,麻烦也随之而来了。 1927年6月,租界临时法院给张竞生送来一张传票,控告张所编辑的《新文化》期刊“第三、四集中有两篇文字,其标题为《性育通信》《性部呼吸》猥亵不堪。”法院随后的判决为:张竞生罚金一百大洋,相关书籍全部没收。(参见1927年6月30日《申报》) 1928年1月,“公共捕房以张竞生著作《第三种水》,内容秽亵,不堪寓目,派探赴福州路美的书店搜出数十册。控张于临时法院。”法院的判决为:“被告张竞生处罚金一百元,淫书没收。”(1928年1月29日《申报》) 1928年3月15日《申报》发布《美的书店昨又被搜查》的新闻:美的书店专售关系性的书籍,前曾被捕房屡次抄查,并经临时法院传讯罚锾。兹悉,该店于昨日复经捕房作一度之抄查,当被携去《性冲动之分析》《性弛放之机能》等书十余种,并闻著书人张竞生已被传,于今晨至临时法院审讯。 一些小报也趁机攻击美的书店,将“美”字拆开,从下而上,读为“大王八”。美的书店也就被称之为“大王八书店”。 接连不断被没收图书、罚没巨款,甚至连还没有排版刊印的书稿都被抄走。美的书店的经营越来越艰难了。一次次被法院传唤申斥,名誉的损害也越趋严重。情人褚松雪也在压力下弃张而去。 张竞生明白:自己在上海已难立足。就在这时,国立杭州艺术专科学校校长林风眠表示:愿意接纳张竞生来校任教职。 押解出境再出洋 9月初,张竞生束装前往杭州。到杭后,他见到的第一位朋友是刘半农。刘告诉张说:北大有人“将对你有所惩戒”。张竞生心想应该是蒋梦麟(蒋此时任浙江省省府委员),因为他与蒋不合,但并不在意。由于有浏览西湖风景的意愿,在熟人介绍下,张竞生住进了西湖山中的烟霞洞。

中年张竞生 不料,仅仅住了两夜,就被警察抓进了拘留所。罪名是“贩卖淫书,讲授淫学,毒害青年”。本来,张竞生很有可能被判刑入狱,凑巧的是:国民党元老张继当时正在杭州养病,他与张竞生也算是老朋友,获悉此事后,马上出面将张竞生保释了出来。 9月7日,浙江省召开省府第153次会议,省府委员蒋伯诚、陈屺怀、庄崧甫、程振钧、蒋梦麟、马寅初出席,杭州市公安局长何云临时列席会议。何局长在会上报告了查拿张竞生的经过情形。会议当即作出决定:“即日将张竞生押解出境。并通令各县不得容留。所有《第三种水》等淫书,即行销毁。” 禁令一出,被押解出境的张竞生自然就无法在国立杭州艺术学校担任教职了。 其实,用今天的眼光看,张竞生当年探究的是性教育,普及的是性知识,冲击的是封建旧礼教。不过,让他没有想到的是:传统的封建旧礼教竟有如此强大的势力。回到上海寓所,张竞生明白:国内已难立足,更不要说继续自己的事业。他先将自己与褚松雪所生儿子送往故乡广东饶平,托付给早已离弃的发妻许春姜照顾,然后,于当年12月15日登上法国的包岛斯号邮轮,再度前往法国。临行前,他在媒体上发布了一则《张竞生去国留言》: 竞生此次往欧洲,特与友人组织编辑部,拟将世界名著作有系统的译述,尽量介绍东来,以增进我国之文化。今于临行之时,应在此声明者:

一、美的书店虽已召盘,但竞生及友人所有版权并未移让于承顶人,外间不得私相接受。

二、前浙江省政府无故驱逐竞生出境,本人决向司法院求直,以彰法治精神。

三、在沪潮产业已由各界继续力争,务使公开。潮州同乡会尤望赶速成立。

四、外间有假冒本人姓名作书及招摇者,或有专事造谣毁谤者,明达之士当能鉴别真假,不至受骗。

此次因友人赞助,始能成行,特此鸣谢,并志勿忘。可见,在国内无法立足的张竞生,此番登轮出洋,仍胸怀斗志:要在国外建立一个大型编辑部,将国外众多名著译介到中国来,以此来扫荡旧礼教,改变旧思想。 但是,张竞生后来只在法国呆了两年就回国了。由于“既无官费可领,书店寄款又常不至”,不要说聘请编辑人员、组建编辑部,就是连自己的生计都难以维持。面对严峻的现实,张竞生不得不于1931年登轮返国。“至故乡宣言:‘此后不谈性学,专心专事乡村生活的改进’。”(1933年第十期《微言》所载《张竞生评传》) 当时的饶平县长也看重这位名人,给了他一顶“饶平县实业督办”的官帽。此后,张竞生一改文人模样,日夜为家乡筑路造林奔波,取得了不小成绩。有人曾记录下他当时的模样:“足踏帆布胶底鞋,不穿袜,皮肤黧黑,望之一如乡农。”(参见1933年8月17日《天津益世报》) 不料,后来又有麻烦事来了。发妻许春姜提出复婚同居要求,遭到张竞生一口拒绝(其实,此时的张竞生已有了自己心仪的女人,正准备订婚和结婚)。1932年3月17日,许春姜自杀身亡。社会舆论开始对张不利。次年9月,有人以饶平旅汕改进会名义,宣布张竞生“妨碍风化、包揽词讼、侵吞公款”等十大罪状,并向政府各机关控告。 广东省民政厅随即发出了通缉令。由于饶平县令认定其中有冤情,网开一面,张竞生得以从容出走,前往香港避风。 1934年3月初,张竞生在港登轮,再度来到上海。一同前来的还有其心仪的女人黄心南,他们是来上海结婚的。新房安置在“福履理路合群坊五十号”。 张竞生两度在上海安家,张的朋友彭兆良,都曾造访过。对于张竞生的第二次安家,彭又留下如下笔墨: ……那在福履理路合群坊五十号内,正与现在的夫人黄心南燕尔新婚的时候。他过的是半官僚生活,房屋装饰皆比以前富丽得多,因此颇多闲情逸趣。天井中遍植花卉,看云灌花,有悠然自得之乐。旧时朋侣大多星散,数年前豪情亦消磨殆尽,而一种新的爱力,温柔地抚摩着他,使半生零落的张先生重享家庭之爱。 ……这里所要补充的,黄女士是中山大学法科毕业生,年龄还很青,同乡人,大概与张先生表兄妹罢。他们婚礼是在那年(1934年)五月间在沪寓举行的,不过并不隆重。我看见桌子上只有黄女士戴法学方帽的像照,却不见他们新婚的照片。在我底印象中,黄女士是一位娇小活泼而性情温顺的小姐。看书写字之外,併能作菜助膳,大概颇有“贤妻良母”之风罢。当张先生与客象棋的时候,夫人必坐张旁参赞戎机,不过她底参赞,说与张有利,毋宁与客有利。因为她尚是象棋的初学者。然而,张先生似乎已很感得贤内助之力。闻张一度决定黄女士在沪执行律务,不过此事没有实行,他们已匆匆南旋。(1937年第一期《家庭良友》彭兆良《张竞生博士的家》)

可见,屡屡碰壁的张竞生,此时已一改当年欲改造社会而勇猛奋进的斗士作风,而成了追寻闲情逸趣的市中隐士。张竞生原计划要让自己的妻子在上海当一名律师,看来,当时他曾有长期安家沪上的打算。后来,广东方面传来了信息:民政厅已经撤销了对他的通缉令。所以,他便携妻匆匆返回了家乡。在此后的岁月里,“他深匿在故乡的穷乡荒谷中”,看来他没有忘记自己再度从法国归来时发布的宣言:“此后不谈性学,专心专事乡村生活的改进。”他留下的《农村破产实验谈》一文,“解剖农村内情,揭发破产主因,畅论复兴根本问题”,在当时曾被誉为“农村破产声中一篇最有价值的文章”。

|