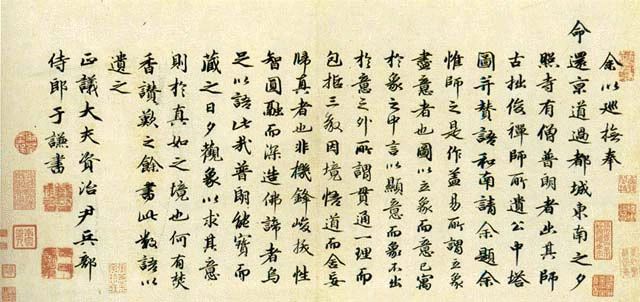

| 北京故宫博物院藏有明代忠臣于谦的墨迹《题〈公中塔图赞〉》。此帖纸本,尺寸28.9×61cm,是迄今发现的唯一的流传有绪,信而有征的于氏墨迹。兹将全帖转录于下,并就此件珍贵的书迹杂考如次,以求教于大方。 余以巡抚奉命还京,道过都城东南之夕照寺。有僧普朗者,出其师古拙俊禅师所遗《公中塔图并赞语》,和南请余题。余惟师之是作,盖《易》所谓“立象尽意”者也。图以立象,而意已寓于象之中;言以显意,而象不出于意之外,所谓贯通一理而包括三教,因境悟道而舍妄归真者也。非机锋峻拔,性智圆融,而深造佛谛者乌足以语此哉?普朗能宝而藏之,日夕观象,以求其意,则于真如之境也何有?焚香赞叹之余,书此数语以遗之。 正议大夫资治尹兵部侍郎 于谦书 按:此帖被刻入《仁聚堂法帖》、《三希堂法帖》、《海山仙馆藏真三刻》、《南雪斋藏真》诸帖中。真迹见于上海编《艺苑掇英》。

一、关于书写年代 此帖无年款。其首句曰:“余以巡抚奉命还京。”《明史·于谦传》谓,宣德时“增设各部右侍郎为直省巡抚”。与清代不同的是,巡抚是临时差使,非正式的地方官,其职责为“巡行天下,抚军安民。”于谦长期担任山西、河南二省巡抚,曾多次还京述职、奏疏等。 于谦担任巡抚前后共几年?有关这一点,《明史》和《明实录》说法不一。前者之于氏本传曰:“前后在任十九年”。后者《英宗实录》“正统十二年”条云:“先是(指“升兵部右侍郎”之前——引者),谦巡抚山西、河南,以父忧奔丧。及是,起复至京。适革山西、河南巡抚官。”其任巡抚止于该年。于谦初任巡抚,岁在宣德五年,至正统十二年,历时十八载。两说相比较,应从后者。 此帖名款前尚有“正议大夫资治尹兵部侍郎”之官衔。此处“正议大夫”是明代散阶称号,乃文官正三品加授之阶。“资治尹”为勋阶称号,据明职官制度,一般授予正三品文官之再考称职者。依照《明史》本传以及《忠肃集》所载于谦之《行状》、《神道碑》,于氏于宣德五年“超迁兵部右侍郎”。三年为一考,再考即六年之后,时在正统元年。此帖于“兵部侍郎”前未言是“左”是“右”,故不知写于左迁(正统四年)前或左迁后。但保守一点地说,此帖不会早于正统元年的。

于谦 于谦在出任巡抚的十八年内,一度被降为大理寺少卿。关于降职之因以及降职时间之长短,史料记录也不尽相同,故需要着重辨明。《明史》本传的观点与《行状》、《神道碑》几乎同出一辙,其间承传关系望而可知。按照它们的说法,于氏之所以被降职一半是由于误会而引起的,罪名是“擅举人自代”。时间为正统十一年(即《神道碑》所谓“实正统丙寅岁也”。)而《明实录》却与之迥异。于谦之降职,时在正统六年五月甲寅日(《英宗实录》卷七十九),罪因是“谦在河南、山西巡抚,擅自回朝”(同前)故而“被劾,久禁锢”,后因“右都御史陈智等以暑盛谳囚,录谦名以进,遂降之。”(《英宗实录》卷八十二)。直到该年“八月丙戌日,命行在大理寺左少卿于谦仍巡抚山西、河南。”(同前)“上以谦素历其地,遂命以往”。(同前)。 经过比照,可以发现,于谦之“系狱”的时间,无论是正史、《行状》、《神道碑》,抑或《明实录》都口径相同。正史明言“三月”,而《明实录》的记录从该年五月甲寅日至八月丙戌日,亦历时三月。只是他下狱之年是辛酉(正统六年),而不是丙寅(正统十一年)。笔者怀疑此误是由于后人将其降职之日的“甲寅”与复任之日的“丙戌”混为一谈而导致的。 从正统六年八月后,于谦仍巡抚两省。此后他回京奏疏时的官衔一律作“巡抚河南、山西行在大理寺左少卿”,如正统十一年四月丁卯(《明实录》卷一百四十)、正统十二年四月乙卯(上书卷一百六十)等,俱有记载,不一一。一直到正统十二年十一月庚寅日,重新升为兵部右侍郎为止。以故,正统六年八月丙戌日后,正统十二年十一月庚寅日前,他都不会自称“兵部侍郎”,也不可能钤“少司马章”,这样,基本上排除了此帖写于这段时期内的可能性。 前面已说过,于谦“起复至京”后,“适革山西、河南巡抚官”。又据《行状》:“正统十二年复为兵部右侍郎,留理部事”。《神道碑》亦云,于氏办完父丧,“还朝陛见。有河南、山西民安事妥之谕。寻复兵部右侍郎,理部事”。此外,从帖中行文的语气分析,于氏是在“焚香嗟叹”的情景下书写此跋的,一般地说,当场挥写的可能性最大。倘若要等到升任兵部右侍郎时追记前此事件的话,必定会用上“昔”、“彼时”、“彼处”之类的语词。而实际上并无这样的痕迹和意思。说明此帖写于正统十二年回京后的可能性也不存在。 通过以上分析,笔者推断此作的书写年代介于正统元年至正统六年间。时作者在38—43岁之内。 二、关于书写地点及对象 帖中所提到的“夕照寺”,创建年代不详。位于今北京广渠门内夕照寺中街。寺院建筑较为考究。据北京方志所记,此寺颇具文化氛围,多书画文物。其后殿(大悲殿)之西墙有清代陈寿山绘《古松图》壁画,东墙有清代王安昆所书《高松赋》。自然,这些书画均诞生于于谦之后,于氏未及见之,但它从一个侧面反映出该寺僧人良好的文化素养。 由于文献资料不足,帖中“普朗”、“古拙俊禅师”以及文物《公中塔图并赞语》均无法考知。此外,于谦与僧侣之关系和交往情况,因史无明载,故也难知其详。不过从此帖所言“贯通一理而包括三教,因境悟道而舍妄归真……非机峰峻拔,性智圆融,而深造佛谛者乌足以语此哉?”云云,也可窥见于氏其人对佛学之兴趣了。 然而一旦宗教与政治发生对立时,于谦的取舍、弃从则一点也不含糊。据明代余继登《典故纪闻》曰:“景泰时,兵部尚书于谦以雷震塔庙,奏言:‘佛者以清净为本,慈悲为用,其教之行与否,不系于世道之轻重与其徒之多寡也。今四方多流徙之民,而三边缺战守之士,度僧太多,恐乖本末。一人为僧,则一夫不耕,衣食之费,虽不仰给于官府,亦必出自于民间。其度僧之举,亦乞少缓’。”可见于氏虽通佛理,但也决不佞佛。这在当时也是比较难得的。 三、关于意、象之辨证关系 于谦《忠肃集·卷十一》有《读易》,称《周易》曰:“半夜一声雷,千门忽然敞”。在《题〈公中塔图赞〉》中,他也援引《周易》阐述了意、象之间的关系,曰:“余惟师之是作,盖《易》所谓‘立象尽意’者也。图以立象,而意已寓于象之中;言以显意,而象不出于意之外。”《周易·系辞》在解释“象”时曰:“阖户谓之坤,闢户谓之乾,一阖一闢谓之变,往来不穷谓之通,见乃谓之象,……”又曰:“子曰:‘圣人立象以尽意,……”其疏曰:“圣人立象以尽意者,虽言不尽意,立象可以尽之也……”。周振甫先生《周易译著》于“立象尽意”的诠释是:“圣人创立‘象’来完全表达他的意思。”于谦借用此语,实际上阐明了绘画艺术中具象与抽象之间的关系,这与南朝宋宗炳所言:“理绝于中古之上者,可意求于千载之下;旨微于言象之外者,可心取于书策之内”(《画山水序》意思十分相近。 于谦所跋的《公中塔图赞》是否尚在人世,已不可获知。但类似的绘画尚有流传。古代名人如苏轼、米芾辈,皆尝在己画像上题赞语,使画得以升华。这种做法在后代几成风尚。于氏《忠肃集·卷十一》亦有《小像赞》,自称:“其性虽僻,其情则真。所宝者名节,所重者君亲……遭时明盛,滥厕缙绅。上无以黼黻皇猷,下无以润泽生民。噫!若斯人者,所谓生无益于时,死无闻于后,又何必假粉墨以写其神耶?”由于他本人深谙意、象之辨,故此赞寥寥数笔就准确勾勒出了一幅充满生气、饶具调侃意味的自画像,令人凭纸怀想,如睹其人。 四、关于书法 于谦不以书法名世,绝大多数《书法辞典》不载其人。对其书法艺术,历来的书论家更是枧而不见,不置一辞。笔者几乎觅不到一则有关于氏书法成就的评论。他的墨迹之所以为人宝爱,完全是“书以人重”的缘故。 时至今日,人们欣赏书法,已经习惯于将书艺本身与其他非艺术因素区分开来,就艺术作品的质量进行品评活动。而在古代则不然。书法的内涵不仅仅代表着书写者其人的技艺水准、个性趣味,而且也熔汇了作者的道德情操、品格修养。在古人看来,书法是一种极佳的体认人文精神的方式。这种将人品与书品结合起来,甚至于将人品凌驾于书品之上的审美观可谓源远流长,由来已久。到了宋明理学昌盛之际,更是深入人心,发展到了极致。朱熹尝现身说法道:“余少时喜学曹孟德书,时刘贡父方学颜真卿书。余以字书古今诮之,贡父正色谓余曰:我所学者,唐之忠臣;公所学者,汉之篡贼耳’余默然无以应,是知取法不可不端也。”(汪珂玉《珊瑚网·朱文公议书》)这里的颜真卿,不仅是书坛巨擘,而且也是公认的唐代忠臣,属人品、书品俱佳式的人物。到了南宋,还有人专门将其书迹汇刻成专帖,取名为《忠义堂法帖》。又比如:清代的两江总督铁保在苏州期间,曾鸠工刻成《人帖》四卷,收入包括于谦在内的二十八位名臣的手迹。其入选的标准与众不同,作者必须是忠义介直、有节操之人,凡仅以书法名世者不收,以示来者学书须学其为人之意,故有此名。这些都是生动的范例。 由于人们崇尚、热爱忠烈之士,每对其手泽,情思遥接千载之上。以故,这些人物的手书,即便片言尺楮,吉光片羽,皆被视若拱璧(也正因为如此,其传世之作鱼目混珠,珷玞乱玉的情况十分严重)。相反,那位名声不佳之人,如蔡京、秦桧,乃至近人汪精卫、郑孝胥,其书法虽好却难登上品。这一切都反照出一个事实,即中国书法具有其独特的人文精神。 再回顾考察于谦此帖。其书完全从赵孟頫出,用笔苍莽而有骨力。按:明代初期的书坛,赵孟頫的余威犹炽。如:宣宗朱瞻基是明代最杰出的帝王书画家,书法宗法赵孟頫。当时的名人如刘基、宋濂、解缙、“三杨”、商辂、陈敬宗、金琮诸人,无论其书如何变体,总是万变不离其宗,很难摆脱赵体的笼罩。即使是被推为当时书坛首领的书家宋克(仲温),其用笔结体也跳不出赵氏的畦畛。明初人似乎普遍不喜欢宋代书法。朱有燉就是他们的代表。其所刻《东书堂集古法帖》有宋一代只刻入苏易简一人一帖而已,其他象宋四家一概被斥在外。这种情形要等到吴宽(专学苏轼)沈周(专学黄山谷)的出现才有所改观。可以说,在吴、沈之前,赵体书法(包括受其影响的沈度、沈粲兄弟的书法)是明初科举考试、制敕诏命时的通用书体。在这样的背景下,于谦要想不受其左右和影响是很困难的。只是由于他天份较高,心智手畅,取法乎上,方未沾染赵书末流之甜媚流滑之恶习。此帖之章法颇为和谐统一,气脉连贯,略无滞碍。显示出作者良好、有素的基本功以及创作时的从容不迫的心态。 五、关于其他书刻 除此帖外,于谦所书他帖之见于著录者有以下数种。囿于见闻,挂一漏万之处在所难免。 1.《飞雪诗》两首:刻于《懋勤殿法帖》、《小长芦馆集帖》中。此诗收入《忠肃集·卷十一》,题曰:《题画二首》。按:该集所录的两首所谓的七律实是四首七绝。其后两首即《飞雪诗》。且首句之“彤云蔽空风怒号”中的“彤”,文集作“同”,误,当以石刻手迹为准的。 2.《东城巡夜帖》:此手札刻入《人帖》、《望云楼集帖》。1962年1期《历史教学》曰:“北京历史博物馆有一幅墨迹,是(于谦)在保卫北京时写给兵科给事中叶盛询问巡视东城防务情况的手令。”这里所介绍的恐怕就是《东城巡夜帖》。且其所称的“墨迹”亦可能即石刻拓本之谓也。 3.《天问》刻入《清歗阁藏帖》。此文盖屈原之《天问》也。 4.《与元玉金先生札》:著录于顾复《平生壮观·卷五》,该书云:“有南宋人笔意。” 5.《落花吟》:著录于汪珂玉《珊瑚网·卷十三》(陈田《明诗纪事》据该书收入此诗)。又:卞水誉《式古堂书画汇考·卷十三》亦有之。按:于谦《忠肃集·卷十一》入此诗。此《落花吟》颇似晚唐、五代时之篇什,也与沈周、唐寅(比于谦略晚)之《落花诗》乃至《红楼梦》中的《葬花吟》相类。 6.明王世贞所编《国朝名贤遗墨》亦收有于氏书迹,但未知帖名。

|