| 杭州作为“京杭大运河”的终端之一,是“京杭大运河”的重要组成部分。“京杭大运河”作为中国的文化地理形象之一,与长城一样有着较高的国际辨识度。作为著名的水运道路,“京杭大运河”贯通南北,也有过海而来的外国人通过这条大运河进入中国内地。因此,“京杭大运河”也成为丝绸之路的延伸,在古代中外交往中扮演重要的角色。在鸦片战争列强鱼肉中国之前,欧洲就已经出现了一些绘有“京杭大运河”的地图,这些地图不仅包括世界地图,还包括“京杭大运河”专图,在这些地图上虽然都绘出了杭州,但却有所不同。本文主要通过梳理鸦片战争前欧洲绘有“京杭大运河”的地图,考察其中对于杭州的描绘有何不同,以及为什么会有这样的不同。 ●●● 一、欧洲绘有“京杭大运河”的世界地图及其中的杭州 1.《马可·波罗行纪》影响下绘有“京杭大运河”的欧洲地图及其中的杭州 目前可见最早提到京杭大运河的是《马可·波罗行纪》,在这部著作中,来到中国的威尼斯人马可·波罗(Marco Polo,1254—1324)第一次向欧洲人介绍了中国的“京杭大运河”。在马可·波罗之后,同为威尼斯人的鄂多立克(Odorico da Pordenone,1265—1331)也来到中国,位于水网之中的杭州还引起了他的乡愁:“它(杭州)是世界上最大的城市,坐落在两湖之间。像威尼斯一样,处于运河和环礁湖之间。” 上述著作,特别是《马可·波罗行纪》的出版对其后的欧洲世界地图上对中国的描绘产生了重要的影响。在《马可·波罗行纪》出版之前,这些地图上的中国部分是十分模糊的——这些描绘大多是按照托勒密、希罗多德等人的著作中对中国的描绘而绘制的。而马可·波罗在他的游记中以自己的亲身经历告诉欧洲人如何从欧洲到达中国,中国各地的地理位置、风土人情都是怎样的。在《马可·波罗行纪》的影响下,欧洲地图上的中国日渐清晰,在亚伯拉罕·克莱斯克(Abraham Cresques,died 1387)与他的儿子耶胡达·克莱斯克(Jehuda C)于1375年完成的《加泰罗尼亚地图集》上,作者不仅绘出了从威尼斯出发的马可·波罗一行,甚至还绘出了手握权杖的中国大汗忽必烈并在其旁边写有一段较长的文字来介绍忽必烈。 可惜的是,受到马可·波罗影响的这些有关于中国的欧洲地图中并没有清晰地绘出“京杭大运河”的全貌,而仅仅是绘出了一些与“京杭大运河”相关的地点,特别是杭州。比如:在1457年由葡萄牙国王阿方索五世出资委托,并于1459年4月24日由毛罗和他的助手绘制完成的世界地图——《毛罗地图》。在绘制《毛罗地图》的过程中,葡萄牙国王曾向毛罗等人提供了当时葡萄牙航海所取得的最新地理情报。但在这张直径约两米的地图上,中国部分仍然受到《马可·波罗行纪》的影响,这幅地图上不仅从整体上绘出了马可·波罗描绘的中国的情况,同时也从细节上描绘了马可·波罗提到的中国城市,特别是杭州城。值得注意的是,《毛罗地图》中被海水环绕的杭州城里,有一条南端入海,北端向上延伸的宽广的河流,这条河流可能就是京杭大运河的杭州段。 不过,在《毛罗地图》之后,虽然也出版了一些绘有中国的世界地图,在这些地图上也描绘出了中国的一些河流等,如贾科莫·加斯塔尔迪(Giacomo Gastaldi,1500—1566)1561年版的《东南亚和东亚的地图》(Il Disegno Della Terza Parte Dell'Asia),还有收入亚伯拉罕·奥特里乌斯(Abraham Ortelius,1527—1598)和乔治·德·巴尔布达(Luis Jorge de Barbuda,1564—1613)所绘欧洲第一幅单幅的中国专图《中国新图》等,但可惜的是这些地图上都没有绘出京杭大运河的全貌。

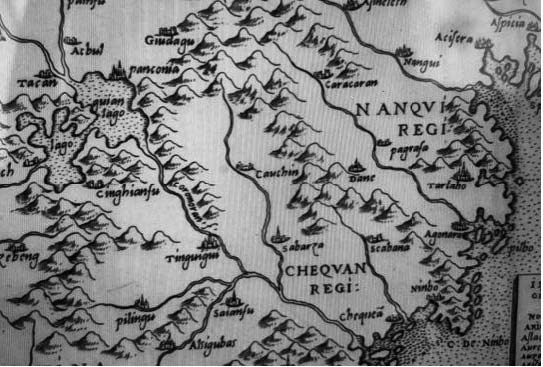

▲《东南亚和东亚的地图》所描绘的中国河流 2.明清耶稣会士地图中的“京杭大运河”及其中的杭州 在马可·波罗之后来到中国的欧洲人中,罗明坚、利玛窦和艾儒略等耶稣会士为欧洲有关中国的近代地图的绘制作出了不少贡献。但他们都没有绘出“京杭大运河”的整体样貌,同时当然也没有绘出杭州。 来到中国的利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)在中国期间,以奥特里乌斯的《地球大观》中的世界地图为模版,也结合中国传统的地图如朱思本的《广舆图》,以及中国传统的地理学知识等,绘制了多幅中文版的世界地图,在这些地图上,中国的样貌由之前的模糊变得清晰起来。虽然利玛窦的著作中较为详细地提到了“京杭大运河”,但他并没有在他的中文版世界地图上绘出“京杭大运河”。在他的《坤舆万国全图》中,我们可以看到一段从京师开始包括了整个山东半岛的弧形河流,初看很像运河的一部分,但仔细看不难发现,这其实描绘的是南北分道入海的两条黄河支流。

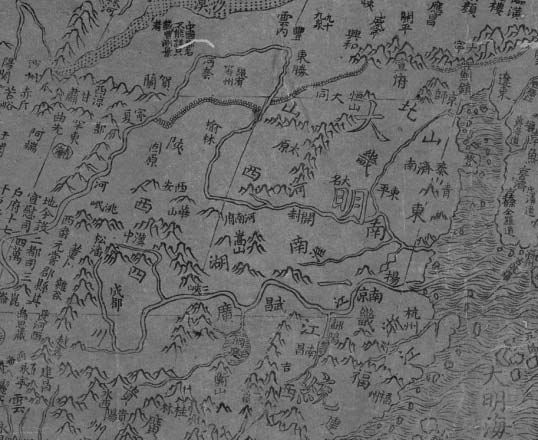

▲利玛窦《坤舆万国全图》上的黄河及其入海口 利玛窦对这两条黄河支流的绘法很可能与他所参考的资料有关:在明代罗洪先以元代朱思本的相关地图为底本而改绘的《广舆图全书》的山东部分,我们能够看到与利玛窦地图中对黄河支流一样的处理方法。同时,在这部《广舆图全书》的全国图上,我们也看不到“京杭大运河”的整体样貌。我们知道,在元代取直之后,“京杭大运河”才成为一条真正贯通南北的大运河。因此在元代朱思本的《广舆图》上看不到这条运河有可能是因为还来不及绘制上去,罗洪先因为参考朱思本的原图,也未补入。利玛窦在绘制中文版世界地图时,有李之藻等中国士人给予他帮助,为什么还是没有将“京杭大运河”绘入图中?这个问题还有待做进一步考察。 目前可见首次将“京杭大运河”绘入地图并呈现给欧洲人的是卫匡国(Martino Martini,1614—1661)。卫匡国于崇祯十六年(1643)来华。开始即在浙江传教,后来又到其他省份传教。1646年,他回到杭州,继续在杭州和兰溪传教。卫匡国在杭州的传教事业发展迅速,到1648年,他已发展了250名新教徒。他的这些工作也得到了教会的认可,1650年,卫匡国被任命为中国耶稣会教团代理人,赴罗马教廷申辩中国礼仪的问题。在欧洲期间,卫匡国完成了他的《中国新地图集》并于1655年授权布劳家族加以出版:这是欧洲人出版的第一部中国地图集。这部地图集共收入17幅地图,其中包括1幅中国总图、15幅中国分省图和1幅朝鲜半岛、日本及辽东合图。在其中的中国总图上,我们可以看到“Iun Canalis”即内部的运河,这条运河的起点标出了“Pao ting”,即保定,而在“Pao ting”这个词的上方还有PE-cho的标示,这里的PE-cho应当指北京。卫匡国在此处之所以做这样的标示,可能与保定曾为北平行都司所在地有关。

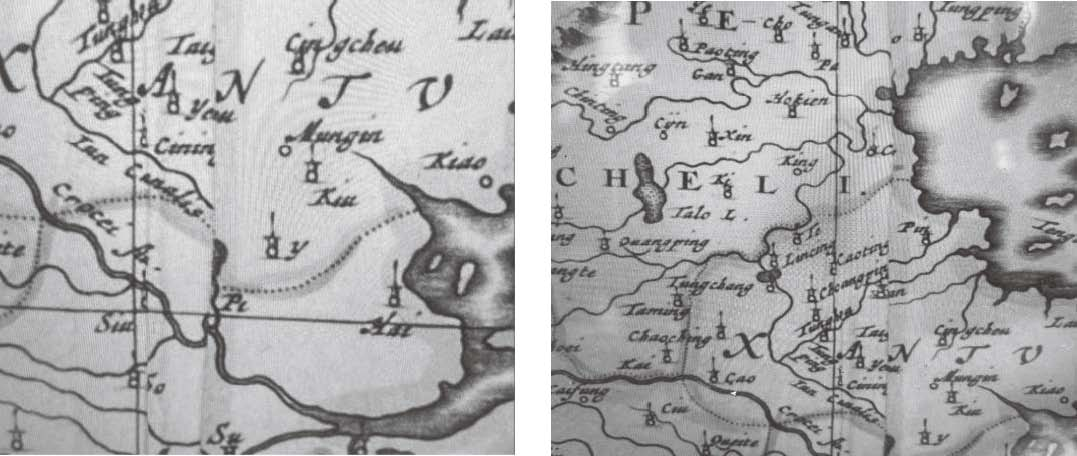

至元十二年(1275)原来的顺天路改为保定路,保定之名自此始。明洪武元年(1368),朱元璋废保定路改保定府,明永乐元年(1403)朱棣称帝后,改北平府为顺天府,建北京城,北平行都司(又名大宁都司)迁至保定。 与卫匡国的《中国新地图集》同一时期出版的其他地图上都没有类似的较为准确的“京杭大运河”全貌的绘出,更没有对运河的标示出现。比如:法国制图师尼古拉斯·桑松(Nicholas Sanson,1600—1667)1656年出版的名为《中华帝国》(La Chine Royaume)的地图中,作者似乎想要努力绘出中国运河的情况,但却导致了这幅地图上的水域看起来杂乱无章。

▲《中华帝国》中看起来颇为杂乱的水道 桑松并不是唯一一个绘出中国杂乱水道的制图师,1715年,吉尔·罗伯特·德沃贡迪(Gilles Robertde Vaugondy)在巴黎出版了名为《中华帝国:根据中国地图集绘制》的地图,虽然作者在图名中提到这幅地图是以《中国地图集》为根据而绘制的,但作者对于中国的河流、湖泊等情况了解较少,使得这幅地图上的水道较上述桑松的地图上更为杂乱。但无论他们试图绘出的“京杭大运河”的水道如何杂乱,图上都标出了“杭州”的名称。

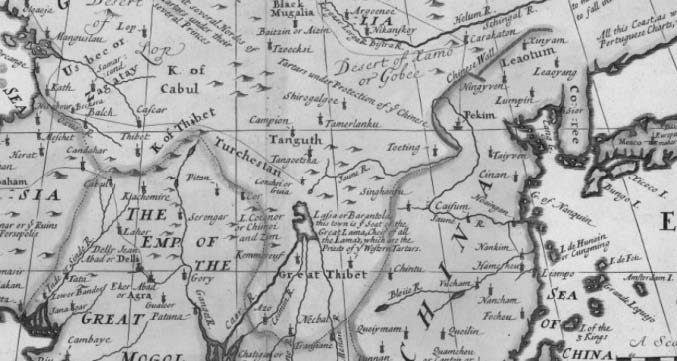

▲《中华帝国:根据中国地图集绘制》中更为杂乱的水道 很多试图绘出“京杭大运河”的欧洲古地图的绘制者对于中国的水域并不了解,在他们的图中出现了多处错误——对“京杭大运河”的绘制也是这样。有些地图绘出了“京杭大运河”所在的北京和杭州,也绘出了“京杭大运河”的一部分,但同样出现了很多的错误。如在爱德华·威尔斯(Edward Wells)于1700年在牛津出版的名为《西伯利亚和中国新图,包括它们毗邻的亚洲部分,摘自德费尔献给格洛斯特公爵威廉的亚洲地图》(A New Map of Great Tartary and China,with the adjoyning Parts of Asia,Taken from Mr.De Fer's Map of Asia.Dedicated to His Highness William Duke of Glocester)上,作者绘出了北京和杭州,也绘出了经南京到杭州的“京杭大运河”的其中一段,但其北京的出发点却是作为黄河的主干道的一部分。

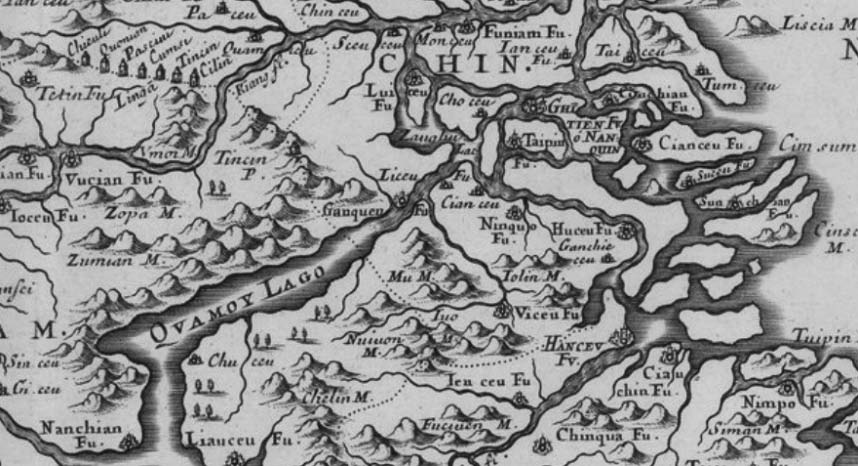

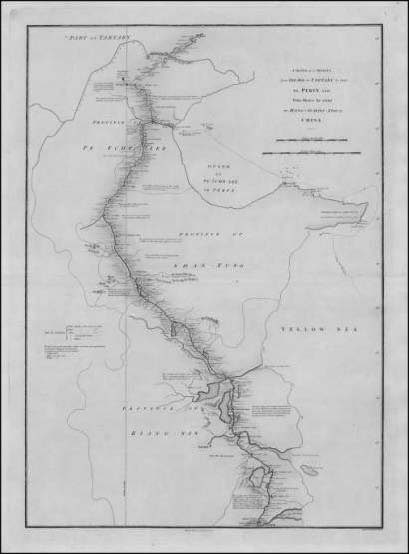

▲《西伯利亚和中国新图,包括它们毗邻的亚洲部分,摘自德费尔献给格洛斯特公爵威廉的亚洲地图》上的北京、杭州和“京杭大运河”的一段 二、欧洲第一幅“京杭大运河”专图及图中的杭州 上述地图虽然尝试或已经绘出了“京杭大运河”,但都是在中国的全国总图上绘出来,欧洲后来还出现了有关“京杭大运河”的专图。 1792年,马戛尔尼使团来到中国拜访当时中国的当权者——乾隆皇帝。来访结束后,乾隆皇帝派官员护送他们经由“京杭大运河”至杭州,再换船回英国。回到英国后,马戛尔尼使团随行成员约翰·斯当东(以下简称斯当东)出版了《英使谒见乾隆》一书。这部书的英文原版所附地图中有一幅名为“在鞑靼通过陆路从热河到北京以及接着通过水路到达中国杭州府的草图”的地图,这是目前可见的欧洲第一幅“京杭大运河”专图。

▲在鞑靼通过陆路从热河到北京以及接着通过水路到达中国杭州府的草图 在这幅关于“京杭大运河”的专图中,我们除了可以清晰地看到“京杭大运河”的全貌外,还可以看到斯当东对于“京杭大运河”沿线各地地名较为详细的标注——他不仅注出了“京杭大运河”沿线各地如北京、沧州、德州、临清、杭州等处的地名,还简要地标出了其中一些地区的经纬度。此外,斯当东还在这幅图上标出了“京杭大运河”沿线地区的名山大河和名湖,如黄河、白河、太湖和西湖等等,并且还对沿岸一些地区的物产进行了介绍。如在白河旁提到“此地为平原,其上长满了各种各样的谷类、豆类和用于榨油的植物”。 值得一提的是,在这幅地图的最下方的中心位置还绘出了西湖的整体面貌,标出了西湖的中文名称和英文名称。为什么要绘出西湖,除了西湖在杭州颇负盛名之外,也因为斯当东一行曾在杭州逗留数日后,才启程去广东。杭州给斯当东留下了十分深刻的印象,在他对出使中国的回忆录中,他曾用比较大的篇幅,对杭州的地理位置,商业情况,风景名胜,当地人的日常生活等进行了描述。因此,在斯当东出版的这些地图中,杭州也得以多次被描绘。 三、小结 从上述内容的梳理中我们可以看到,欧洲近代地图上的“京杭大运河”出现的时间不早于清代初期,但直到清代中期,欧洲才出现了“京杭大运河”的专图: 1.受元代来华的马可·波罗影响下的欧洲近代地图上并未绘出“京杭大运河”的整体样貌,而仅对于马可·波罗在其游记中提到的“京杭大运河”一端的杭州有运河和西湖等众多水体有所描绘; 2.明代欧洲来华传教士利玛窦等人虽然了解到“京杭大运河”的情况,并在自己的日记中提到了“京杭大运河”,也对作为“京杭大运河”重要一端的杭州有所记述,但由于对地图上的“京杭大运河”的全貌缺乏整体的认识,所以在他们的地图中也没有绘出“京杭大运河”; 3.来华耶稣会士卫匡国于1655年在欧洲出版的《中国新地图集》是目前可见最早绘有“京杭大运河”全貌的欧洲近代地图; 4.约翰·斯当东所绘制的“在鞑靼通过陆路从热河到北京以及接着通过水路到达中国杭州府的草图”是目前可见欧洲近代第一幅“京杭大运河”专图。 上述阶段性特点的出现也反映出不同历史时期欧洲人与中国交往的程度及交往的需求。元、明两代来到中国的欧洲人虽然对作为内河航道的“京杭大运河”有所认识和介绍,但对其了解还不深入,所以“京杭大运河”并没有出现在当时的欧洲近代地图上。而到了清初,随着来华耶稣会士对“京杭大运河”的进一步认识,“京杭大运河”的整体面貌已经开始在欧洲的近代地图上展现。到了欧洲近代的末期,随着英国海外殖民地的建立,英国人希望能够打开中国市场,于是派遣英使马戛尔尼来到中国进行游说,但结果并未如英国人之意。英国使团返回时清政府安排其经由“京杭大运河”至杭州的旅程使他们对“京杭大运河”有了更为深入的了解。而使团回到英国后,作为使团一员的约翰·斯当东即出版了“京杭大运河”的专图。而其中对于运河沿岸各地地名、经纬度及相关物产的记录,并不仅仅是为了了解这条运河,而是为其后侵略中国进行准备。

|