| 剔藓亭,在西泠印社的鸿雪径上端,东邻四照阁,南面西湖,西近汉三老石室,北对文泉,亭基约为5平方米左右,始建于民国四年(1915),为毛杉木结构六角小亭。亭无联额之张。朱用賓《剔藓亭記》:“一切雕几之飾,丹艧之華,故所弗尚。兹亭則尤以樸勝。”明晰了其踞位以及幽胜所在,是前人浪漫。

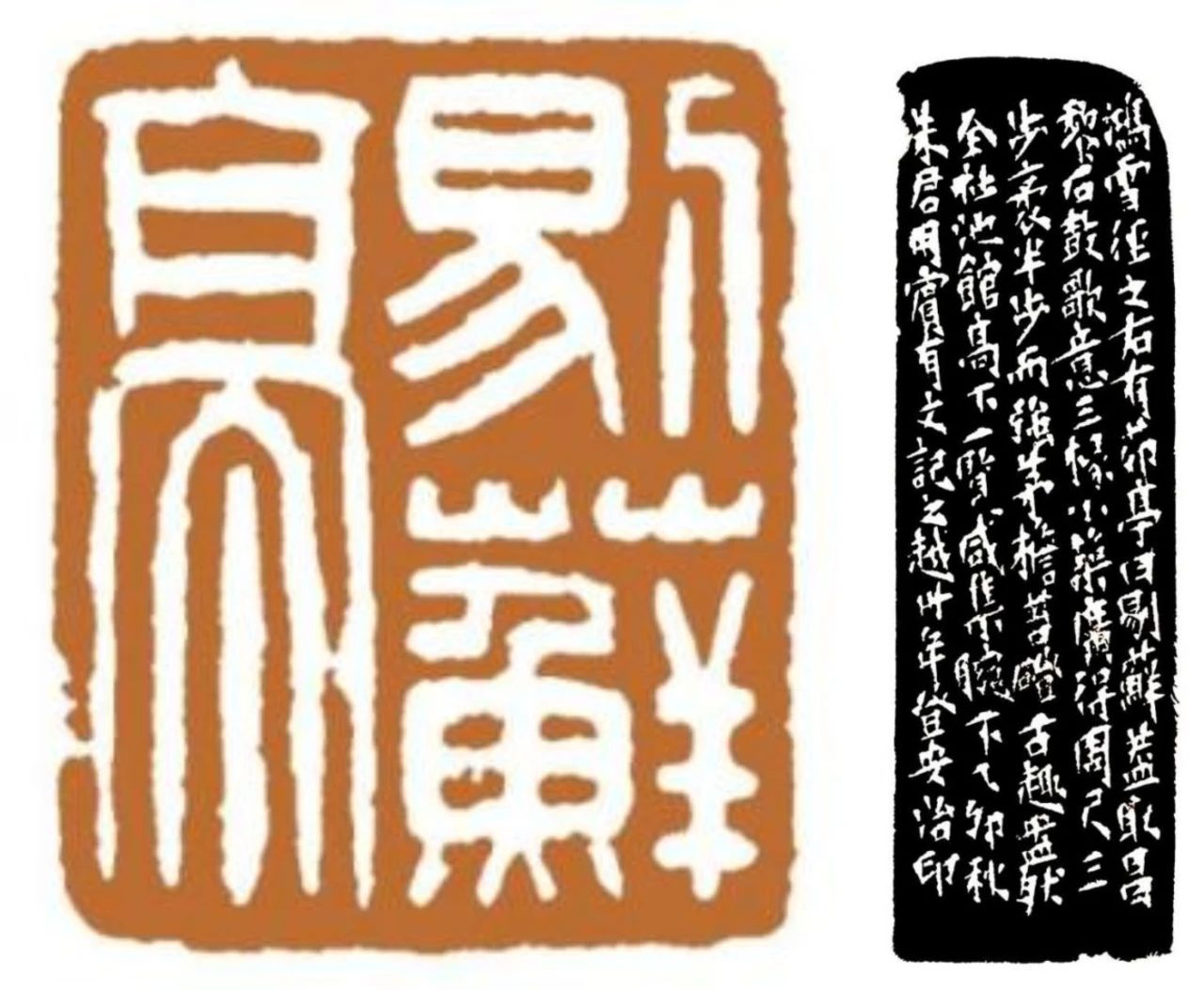

篆刻:剔藓亭 边款:鴻雪徑之右有茆亭曰剔蘚,蓋取昌黎石鼓歌意。三椽小築,廣得周尺三步袤半步而強,茅檐苔磴古趣盎然,全社池館高下一覽,咸集腕下。乙卯秋,朱君用賓有文記之,越卅年登安治印。 篆刻作者:韩登安 作品源:《西泠印社胜迹留痕》 韩登安(1905—1976),原名竟,一字仲铮,别署耿斋、安华、印农,晚年又号无待居士、本翁,萧山义桥牌轩下村人。少时从父居杭州,拜书画篆刻家周承德为师。成年后,就学于篆刻家王福庵门下,造诣日深。其篆隶书法和治印较著名,而书以长瘦的玉筋篆为尤;治印则广采博览,上至周秦两汉,下及明清篆刻诸流派,均有精深研究。其所刻细朱文,人称绝艺,擅长多字印与小字印。韩所作山水画,师承余绍宋,得其苍润。1932年加入杭州西泠印社,曾任该社总干事、兼龙渊印社常务监事。解放后,为浙江省文史馆馆员。 剔藓亭記 朱用賓 山不在高,水不在深,亭沼之勝,何獨不然。甞有名園別墅,規製壯麗,游者目炫。而絢爛之中,兼饒平淡;時或柴扉荊籬作野人居,翛然金碧輝煌而外,令人有十畝桑者之思。夫亦雅人懷抱,不以繁華競勝乎。若西泠印社則尤地以人馨者夫。其拓地孤山之麓,因自然之丘壑,構雅集之庭廬。境繚曲而往復,狀崁空而玲瓏。高下向背,各極其勝。有池一泓,峙亭而西,為讀碑之所。厥名剔蘚,蓋取昌黎石鼓歌之義。三椽小築,廣得周尺步;袤半步而強耳。茅檐苔磴,古趣盎然。余甞拾級而上,全社之勝,歷歷在目。吸平湖之光,挹遠山之綠,不必更作餐霞想也。社中諸君,以金石名流,博園林逸趣,夫豈以土木矜豪。一切雕几之飾,丹艧之華,故所弗尚。兹亭則尤以樸勝。諸君潛心好古,凡所搜求研摩,類非世俗所喻。古術昌明,可操左契。亭之彌幽、彌馨,視諸君之闇然,而章曾無以異,則勝跡之必傳,又可於諸君識之矣。乙卯秋杭縣朱用賓記。 摘自《西泠印社志稿》

丁敬身造像 亭西数步有,丁敬身造像,青石,通高2米,建于1921年。 丁敬(1695—1765)清代书画家、篆刻家。字敬身,号钝丁、砚林,别号龙泓山人、孤云、石叟、梅农、清梦生、玩茶翁、玩茶叟、砚林外史、胜怠老人、孤云石叟、独游杖者等,浙江杭州府钱塘县人。乾隆初年举鸿博不就,卖酒街市。嗜好金石文字,工诗善画,所画梅笔意苍秀。尤精篆刻,擅长切刀法,为“浙派”开山祖,“西泠八家”之一。有《武林金石记》、《砚林诗集》、《砚林印存》等。

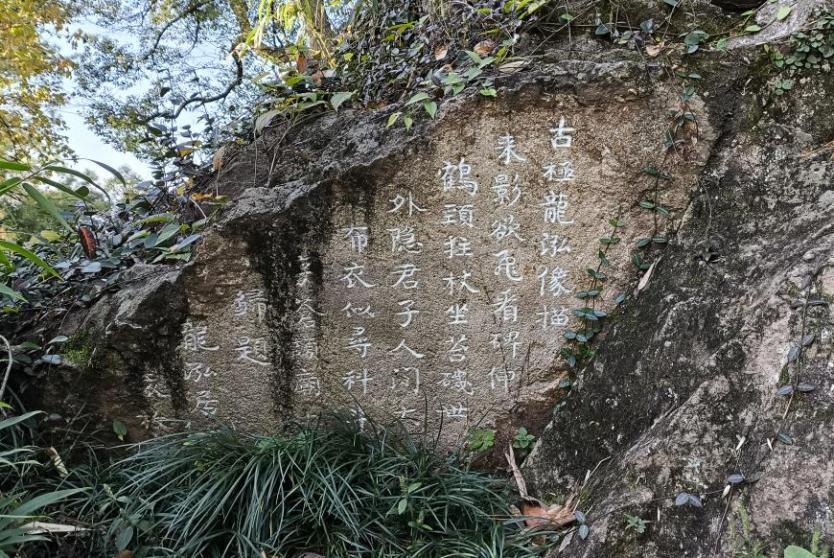

造像座下摩崖题刻:“古極龍泓像,描來影欲飛。看碑伸鶴頸,柱杖坐苔磯。世外隱君子,人間大布衣。似尋蝌蚪字,蒼頡廟中歸。題龍泓居士,袁枚。” 袁枚(1716.3~1798.1.),字子才,号简斋,晚年自号仓山居士、随园主人、随园老人。浙江钱塘(今浙江省杭州市)人,祖籍浙江慈溪。清朝诗人、散文家、文学批评家和美食家。 迤西数步是汉三老石室,室内藏有距今约1900多年的《汉三老讳字忌日碑》及自汉魏以来至明清各代的原始石碑十多方,汉三老石室整体外形仿吴越宝箧印经塔(阿育王舍利塔),重檐攒尖顶,顶部又是一个小型的石质宝箧印经塔,造型结构是仅有孤例,在建筑艺术上有很高价值。

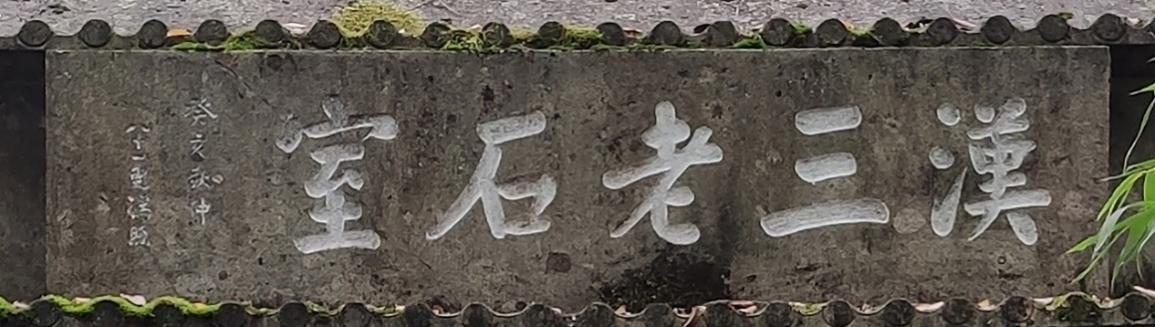

匾额 匾额:漢三老石室 款:癸亥(1923)秋仲八十一叟馮煦 冯煦(1842-1927)原名冯熙,字梦华,号蒿庵,晚号蒿叟、蒿隐。江苏金坛五叶人。少好词赋,有江南才子之称。光绪八年(1882) 举人,光绪十二年(1886)进士,授翰林院编修。历官安徽凤阳府知府、四川按察使和安徽巡抚。辛亥革命后,寓居上海,以遗老自居。曾创立义赈协会,承办江淮赈务,参与纂修《江南通志》。冯煦工诗、词、骈文,尤以词名,著有《蒿庵类稿》等。 《汉三老讳字忌日碑》是现存最古老的汉文石质碑刻。

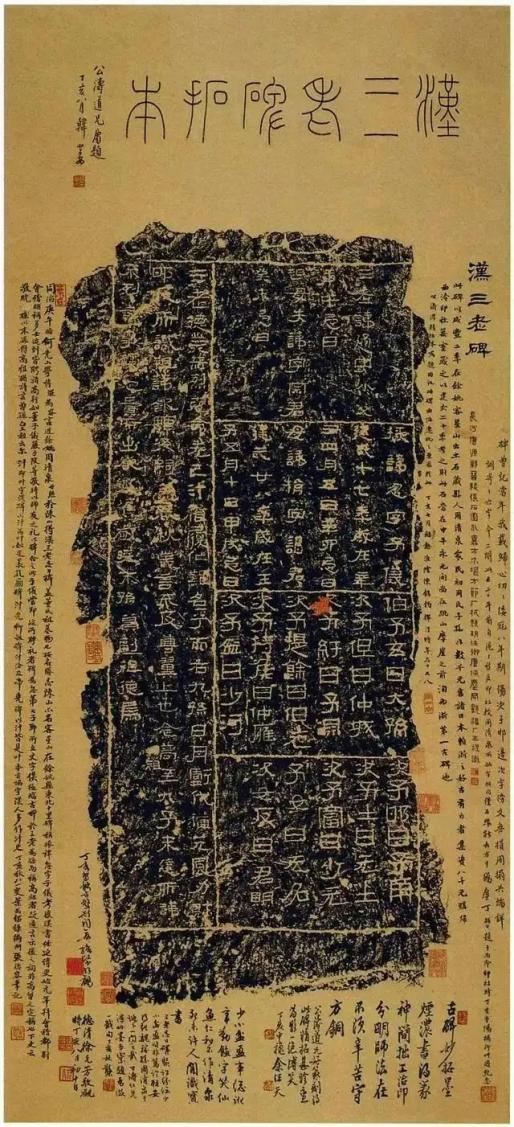

汉三老讳字忌日碑拓本(图片源网络) 清咸丰二年(1852年),浙江余姚客星山出土,碑额已断缺,但碑文基本完好。此碑记录了一位名通的汉代地方官“三老”祖孙三代的名字(讳字)和祖、父辈逝世的日子(忌日)。全碑通计二百十七字,字画浑厚遒劲,书体介于篆隶之间。 此碑堪称是一方价值连城的国宝,有极大的历史和文字研究价值,被誉为“浙江第一石”。此碑出土后为余姚富绅周世熊所得。后来在战乱中,周氏家室毁于大火,此碑幸存。由于周氏家族的破落,被誉为“浙东第一石”的“汉三老碑”后为丹徒陈渭亭所得,并辗转来到上海。 1921年秋天,有外国人欲以重金购取“汉三老碑”并出运国外,丹徒陈氏意已应允。眼看国宝就要外流域外,消息传来,吴昌硕、丁辅之先生等都很焦急,他们联合浙江同乡四处奔走,发起了一场募赎“汉三老碑”的活动,为了赎回“汉三老碑”,西泠印社紧急动员,发布了募捐公启:浙江汉碑极少,自会稽刻石湮没后,一般碑刻仅见著录,只有极少的几个碑刻可见实貌,倘三老碑流失海外,实在是中国人的耻辱。 为了筹款,一方面积极呼吁社内外同仁积极捐助。另一方面决定由吴昌硕、倪墨耕、何诗孙、陆廉夫、王一亭、商笙伯、高邕之、丁辅之、王福庵、叶为铭、吴石潜等各捐献书画印谱十件,古画三十件,举行义卖。为了保护这一珍贵文物,西泠印社先贤表示不惜重金购碑,通过积极努力,最后集六十余人之力,以八千元重金将“汉三老碑”赎回。隔年运至杭州后,为了石碑的安全,大家又凑钱为石碑建石房,最后选址西泠印社观乐楼旁,连同社藏北魏、元至明墓志石刻等,并摹刻宋拓先秦石鼓十枚,一并筑石室永久保存。吴昌硕社长还专门写了《汉三老石室记》,以志其事。 漢三老石室記 吾浙漢三老碑,咸豐二年壬子五月,余姚周世熊築室客星山下得此碑土中,額斷缺,碑文完好者得二百十七字。東漢建武中立石,咸豐辛酉之亂,周氏室顱毀於火,此石又反只寘諸地,獨幸在。文字渾古遒厚,介篆隸間,餘姚縣誌所謂浙東第一石也。越歲周甲,辛酉之秋,碑轉徙上海,蓋周氏不能有,而丹徙陳氏購得之,外人好事者欲以重金取諸陳氏。吾鄉姚文敷、沈醞石兩君聞之,僉曰,此吾鄉邦文獻所系,詎可棄諸禹城之外,於是為書徧告鄉人,議醵金贖歸大府。濟陽盧公故浙籍也,首捐俸為之倡。烏程張君石銘亦輸助鉅資,吾鄉嗜古之士及寓公之賢者,咸踴躍擎舉,不旬月而事集,以八千金歸陳氏,而載碑返諸浙,慮其久而複湮也。擇地西湖孤山之陽西泠印社隙地,重庋寘建室覆焉,書曰惟土物愛厥心臧,邦人君子之軫念,鄉閭留心雅故其襟抱,閎遠何如哉,夫三老碑東海片石耳,猶不忍其淪於異域而圖永保存之。矧有什百千萬於斯石者,而忍恝棄之耶。大呂陳元英故鼎返乎磨室,在人之為,匪石之不可轉也。鄉人士督予撰石室記,爰書此以念國人凡捐金贖碑最六十五人,依漢石例署名氏於碑陰,歲在壬戌(1922)閏五月既望,安吉吳昌碩記。 漢三老碑自咸豐壬子出土,辛酉遭紅羊之劫,碑幸不毀,歲次一周再逢辛酉,碑徙至滬上,行為外估所得流轉異域。此邦人士毛君經疇好古士也聞之走告寶昌,寶昌不忍古物淪亡,爰商於煜醵金贖之,碑乃複歸於浙。今石室告成安置無頗迭,更辛酉其無阨,昌碩先生既為之記,因感毛君之誼,故再書之以紹來者。癸亥(1923)九月海寧姚煜、山陰沈寶昌仝記。 《西泠印社志稿》60页 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |