| 编者按:自秦代钱唐县治的设立,至南宋“临安”成为世界级都会,杭州的千年历史始终与跨地域文明深度交织。她是江南烟雨的诗意符号,更是古代中国与西方文明对话的枢纽。从蒙元驿道的快马,到明清海舶的帆影,再到近代传教士的笔触,杭州以包容之姿,书写了一部跨越千年的“国际都会志”。 蒙元时期:贸易网络中的“东方都会” 13世纪的杭州,是蒙古帝国“驿站制度”的巅峰之作。作为京杭大运河的南端枢纽与海上丝绸之路的重要节点,杭州凭借“水陆辐辏、控扼东南”的地理优势,成为欧亚大陆贸易网络中的商业重镇。意大利旅行家马可·波罗在其《马可·波罗行纪》中,详细记载了这座城市的繁荣:城内“有石桥万二千座,运河如织”,西湖的画舫夜宴、南宋故宫的琉璃瓦顶,都被他一一记录。这些记载不仅成为欧洲贵族竞逐东方奢侈品的指南,更直接激发了哥伦布远航东方的野心。

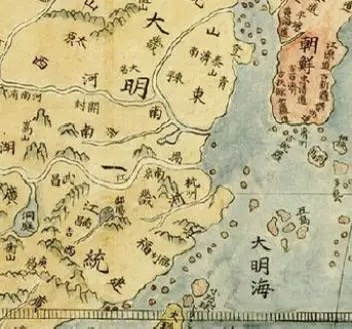

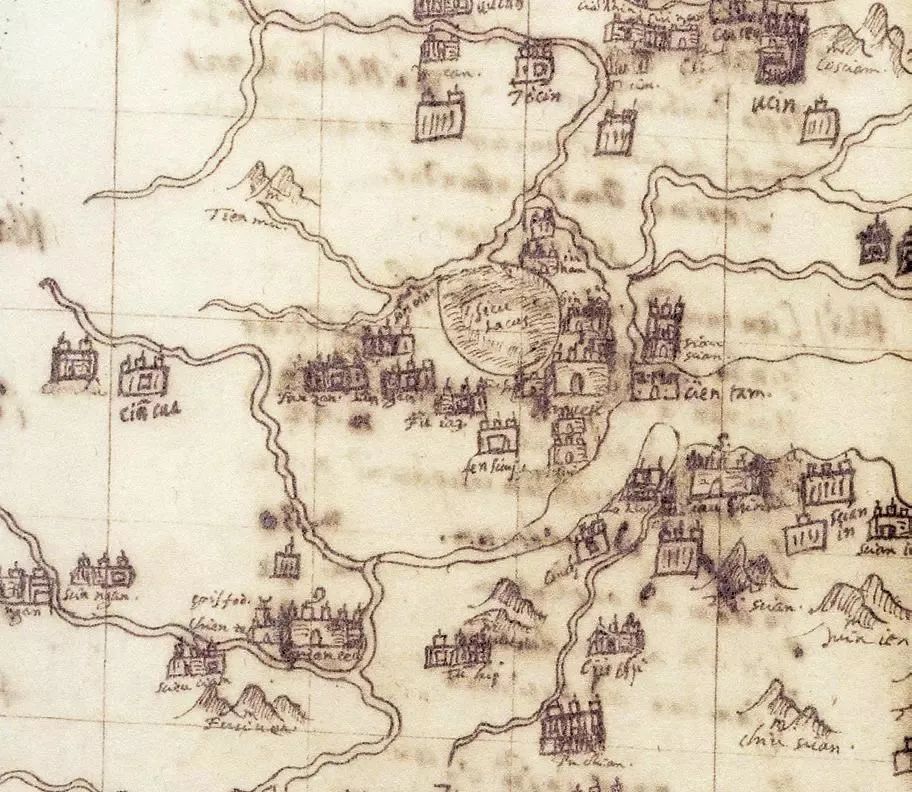

梅利安根据《马可·波罗行纪》绘制的《Xuntien alias Quinzay地图》 杭州的国际化特质,在元代多元文化生态中体现得尤为鲜明。运河畔的清真寺、瓦舍中的波斯乐舞、威尼斯商行的拉丁文账册,共同构成蒙元杭州的日常图景。德裔美籍汉学家傅汉思通过比对元代云南贝币流通与杭州税收等记录,证实马可·波罗对杭州经济细节的描述高度可信,成为马可·波罗到过中国的重要佐证。而《行纪》中关于杭州“产丝甚饶”的记载,更与南宋《梦粱录》所述“机杼之声,比户相闻”形成跨时空印证。 明清之际:认知裂变中的文化标本 当全球贸易重心转向海上,杭州虽褪去元代的国际都市光环,却以丝绸产业与西湖美学重构其世界性身份。16世纪起,杭州生丝经宁波、马尼拉转运至欧洲,形成“丝—银”跨国循环,大量白银经菲律宾流入中国,其中杭州丝绸贸易也占据相当比重。这种经济纽带,使杭州成为欧洲认知中国的关键符号:利玛窦在《坤舆万国全图》中,首次将杭州准确标注在北纬30度的位置上;而法国汉学家杜赫德在《中华帝国全志》中对“上有天堂,下有苏杭”俗语的记录,也在欧洲广为流传。

利玛窦绘制的《坤舆万国全图》(局部),“杭州”第一次出现在世界地图上

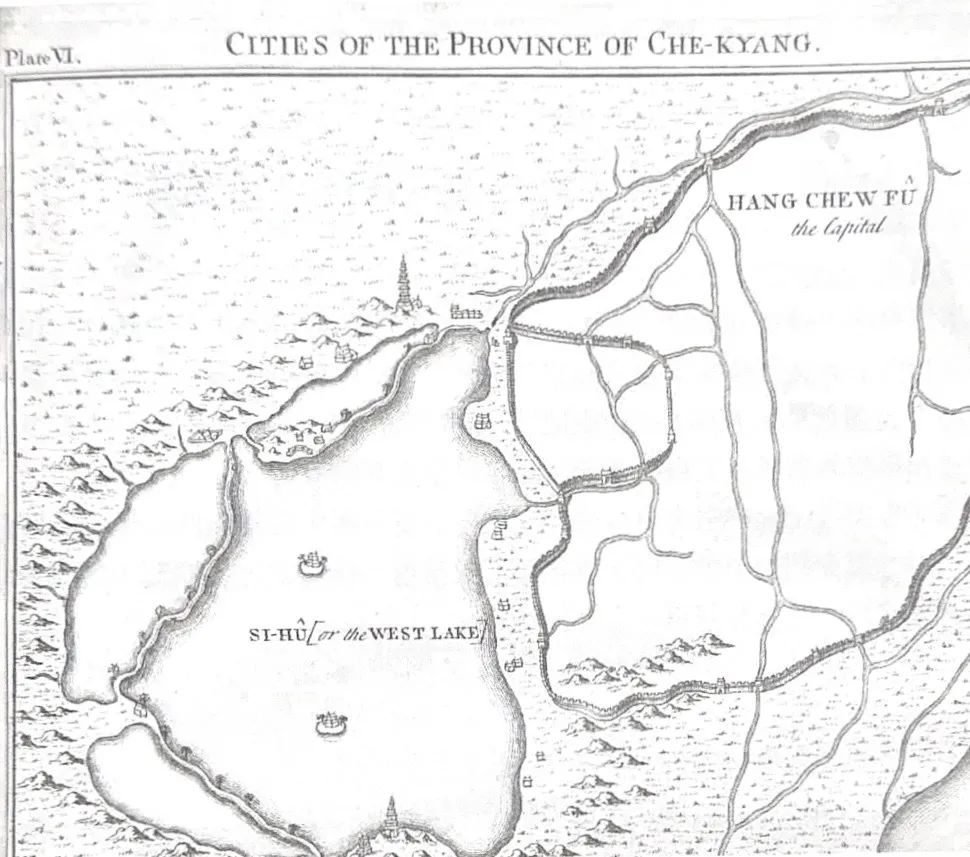

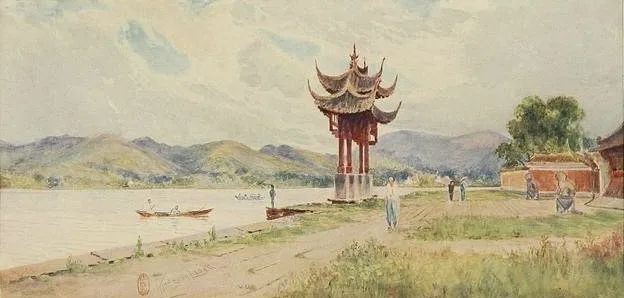

杜赫德书中的杭州 1793年,英国马戛尔尼使团访华,副使乔治·斯当东在《英使谒见乾隆纪实》里,细致描绘了杭州的地理位置、商业状况与民俗风情,还记载了泛舟西湖的经历。杭州的富庶繁华、独特风情,进一步加深了西方对中国的认知,成为西方构建东方印象的关键拼图,延续着其在世界文化交流中的独特价值。晚清至民国:学术视野下的文明解码 19世纪以来,杭州成为西方实证主义研究的田野实验室。德国建筑师恩斯特·柏石曼拍摄的灵隐寺飞檐,向西方揭示了中国建筑的榫卯智慧;英国职业画家李通和则在《帝国丽影》中以高超的画技和生动的笔触向世界展示了杭州的艺术性。

柏石曼拍摄的灵隐寺

李通和绘画——杭州北门

李通和绘画——文澜阁牌楼 这一时期的中西互动呈现三大转向: 其一,从猎奇想象转向学术解构。法国汉学家谢和耐通过分析南宋《咸淳临安志》中的消防制度,指出临安城已出现专业救火队与网格化水源管理系统,这一发现颠覆了西方对前现代中国城市管理的认知。

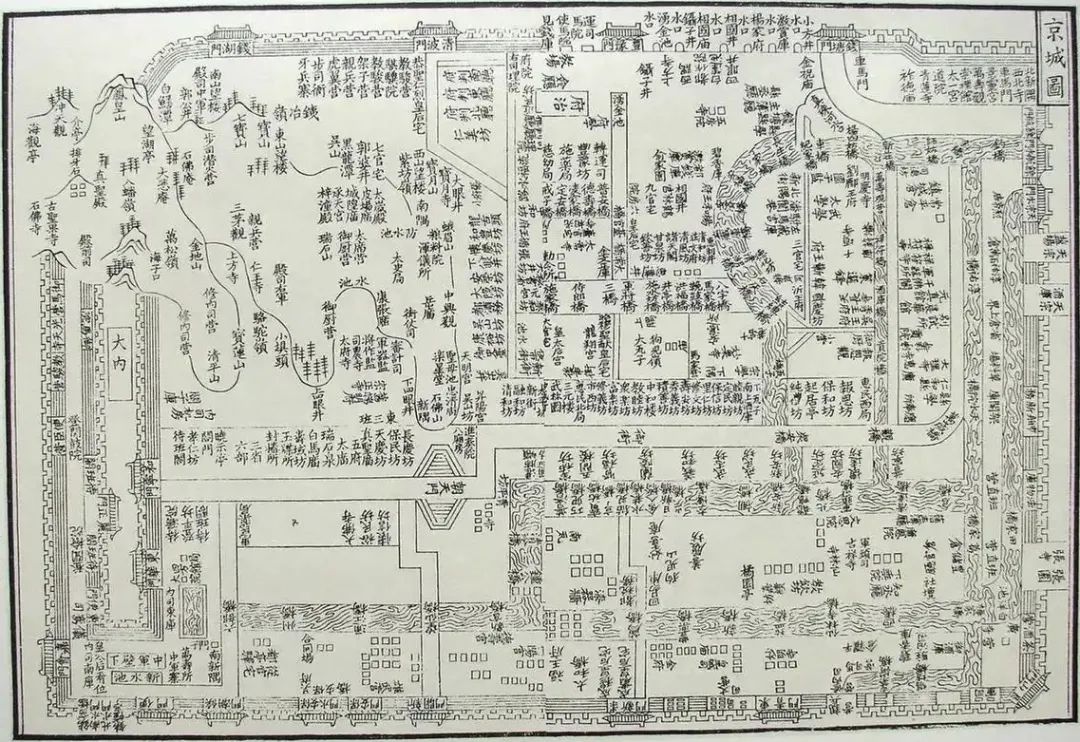

《咸淳临安志》中的京城图 其二,从单向记录转向双向对话。美国传教士创办的之江大学,引进了西方近代教育模式,对中国的高等教育和社会的近代化起到了重要作用。

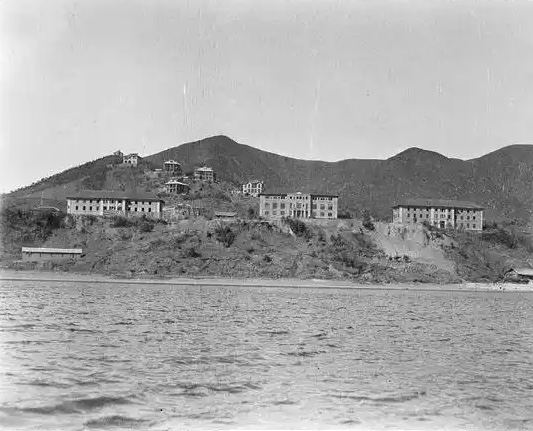

甘博拍摄的钱塘江边的之江大学 其三,从物质贸易转向精神共鸣。美国作家弗里德里克·D·克劳德在《杭州——天堂之城》中以诗意的笔触揭示了西湖作为中国文人精神象征的永恒魅力,盛赞西湖“或浓烈沉醉,或淡然清新……人类所有的想象和心绪在这里都可以找到它的注脚。”他不仅将西湖视为自然景观,更将其解读为中国文化中“天人合一”哲学的具体呈现。 文明互鉴的杭州范式 杭州的国际性,绝非历史的偶然。其本质在于“和而不同”的文明观:西湖山水滋养了“隐逸美学”,却未走向封闭;运河商贸孕育了市井繁华,却未陷入庸俗。当马可·波罗惊叹于杭州纸币的流通效率,当罗明坚在涌金门外绘制中国地图,当柏石曼用测距仪丈量六和塔时,杭州早已超越地理范畴,成为人类文明对话的典范,诠释着文明间相互尊重与理解的真谛。

罗明坚绘制的地图中的西湖 从蒙元时期的欧亚货栈,到明清的丝路符号,再到民国的学术田野,杭州以开放之姿完成从地域城市到文明样本的蜕变。这座城市提醒我们:真正的世界性,不在于追逐他者的标准,而在于以本土智慧参与全球叙事——这或许正是“缘起”最深邃的启示。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |