| 千年文脉奔涌不息 在西湖潋滟波光中 有一位与杭州城市发展有着深厚渊源 诗词造诣上极具天赋和影响力的文坛巨人 他便是集卓越智慧与宽广胸襟于一身的 宋代杰出文学家、书法家、画家——苏轼 今天,让我们以诗为媒、以情为线 感受苏公那份旷古烁今的诗意与情怀吧 苏东坡名人档案

苏苏轼(1037—1101),字子瞻,又字和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙。汉族,眉州眉山(今属四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋文学家、书法家、画家 。

苏轼生活在北宋,这是一个文化鼎盛但政治动荡、社会变革的时期。政治动荡为苏轼提供了创作题材,他通过作品揭示了政治腐败和社会问题。同时,社会变革为他的思想形成和艺术成就提供了机遇,而科技和经济的发展亦促进了文化交流,为他的文学创作提供了素材。 晨曦初照,西湖迎客《饮湖上初晴后雨二首》其一 宋·苏轼 朝曦迎客艳重冈,晚雨留人入醉乡。 此意自佳君不会,一杯当属水仙王。

王金国/摄 晨曦初破,金色的阳光温柔地洒在西湖的山峦之上,苏东坡以诗迎客,将西湖的朝霞美景描绘得如诗如画。这不仅是对自然风光的赞美,更是苏公对西湖深沉情感的流露。 任杭州通判期间,西湖不仅是他笔下生辉的灵感源泉,更是他心灵的栖息地。每当晨曦初照,苏公便漫步湖畔,迎接着第一缕阳光的洗礼,那份宁静与美好,让他沉醉不已。 西子淡妆,西湖神韵《饮湖上初晴后雨二首》其二 宋·苏轼 水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

若农(慧心)/摄 “欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”这句千古绝唱,将西湖的美与西施的姿容相提并论,生动道出了西湖无论何种天气、何种季节,都能展现出令人心醉的神韵。 苏东坡以诗人的敏感和才情,捕捉到了西湖独有的韵味,并用充满想象、极具说服力的比喻,将其化作不朽的诗篇。在他心中,西湖不仅仅是自然风光的代表,更是他情感寄托的象征。每当苏公站在湖边,望着那波光粼粼的水面,心中便涌动着无限的感慨与遐想。

吴永盛/摄 治理西湖,为民情怀《去杭十五年复游西湖用欧阳察判韵》 宋·苏轼 我识南屏金鲫鱼,重来拊槛散斋余。 还従旧社得心印,似省前生觅手书。 葑合平湖久芜漫,人经丰岁尚凋疏。 谁怜寂寞高常侍,老去狂歌忆孟诸。

陈博/摄 如果说《饮湖上初晴后雨二首》道尽了苏东坡对西湖美景的赞美,那么这首《去杭十五年复游西湖用欧阳察判韵》,则更多地展现了他作为一位政治家和实干家的为民情怀。 苏东坡两次到杭州任职,先任通判(1071-1074),后任知州(1089-1091),前后共五年。第二次来杭任知州时,面对西湖日益严重的淤塞问题,苏公没有袖手旁观,而是选择上书朝廷,请求治理西湖。在其万般坚持和不懈努力下,西湖得以重焕生机。

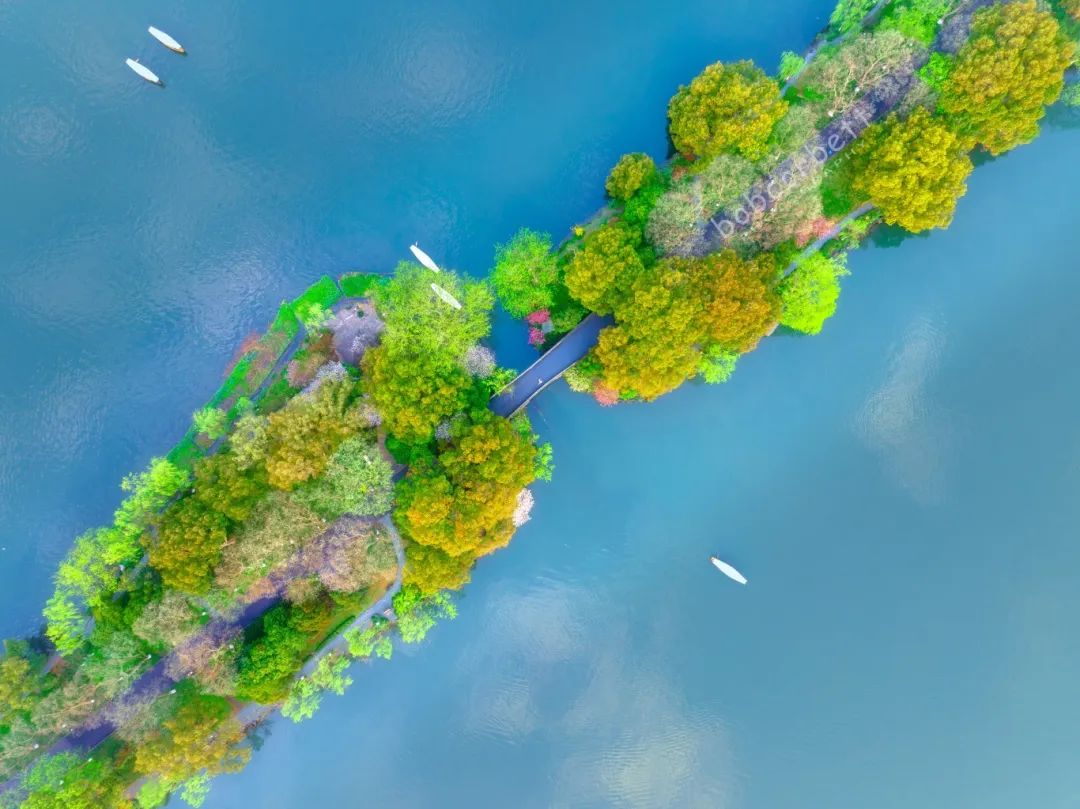

陈博/摄 他主持疏浚西湖,开除葑田,将清理出来的淤泥堆积筑成一条纵贯西湖南北的长堤,后人亲切地唤作“苏公堤”,亦是现如今的“苏堤”;下令在深水处立石塔三座,三塔之内禁种菱藕,以此防范湖水再度淤塞。而后石塔被毁,又经明代重建,才有了如今的“三潭印月”。 每当春日来临,苏堤上那杨柳依依、桃红柳绿的独特景致,已成为西湖的一道亮丽的风景线;而三座石塔更是被印在了一元人民币纸币的背面,成为宣传杭州、宣传西湖最重要的城市标志之一和经典象征。

Jamie 芥末酱/摄 “苏堤春晓”和“三潭印月”,同为“西湖十景”之一。苏堤凭其绝佳的地理位置,不仅被世人称作西湖“两堤三岛”景观格局得以成形的“黄金分割线”,更是成为了世人眼里苏东坡为民情怀的最好见证。 而每逢月明之夜,西湖33个月亮因三座石塔倒映水中的奇观胜景,抑或是成了彼时连苏公都未曾想到的绝美风景。这也是“三潭印月”被称为“西湖第一胜境”,成为杭州三大赏月胜地之一的主要原因。

吴永盛/摄 苏东坡与西湖的故事,是一段跨越千年的佳话。他以诗为媒,以情为线,将自己的才华与情感倾注于这片美丽的湖泊之中。无论是晨曦初照时的迎客之情,还是雨后初晴时的西子之喻,抑或是苏堤春晓、月印三潭时的为民情怀,都让我们感受到了苏公那份深沉而真挚的西湖情愫。 如今,当我们漫步在西湖边,仍能感受到那份来自千年前的诗意与情怀,仿佛穿越时空与苏东坡共赏、共情,沉醉于这片美丽的湖光山色之中。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |