| 钱氏杭州夹城 钱氏霸权兴起以后,杭州成为钱氏政权的首府,钱鏐曾多次对杭州城进行拓展扩建。第一次扩建是在唐昭宗大顺元年(890)九月。据《吴越备史》卷1《武肃王》云:“王命筑新夹城,环包家山,洎秦望山而回,凡五十余里,皆穿林架险而版筑焉。王尝亲劳役徒,因自运一甓,由是骖从者争运之,役徒莫不毕力。”范围大致在杭州城的南部。第二次扩建是在三年之后。《吴越备史》谓其城“自秦望山由夹城东亘江干洎钱塘湖、霍山、范浦,凡七十里”,范围大致在杭州城的北部。此外,梁开平四年(910)钱镠又命钱元瓘修筑杭州子城。乾化二年(912),又敕增广杭州牙城。 钱镠筑城后,罗隐代钱镠所撰的《杭州罗城记》,谓: 余始以郡之子城,岁月滋久,基址老烂,狭而且卑,每至点阅士马,不足回转。遂与诸郡聚议,崇建雉堞,夹以南北,矗然而峙,帑藏得以牢固,军士得以帐幕,是所谓固吾圉。以是年上奏天子,嘉以拙政,优诏奖饰,以为牧人之道,其尽此乎?俄而孙儒叛蔡渡江,侵我西鄙,以翦以逐,蹶于宛陵。劲弩之次,泛舟之助,我有力焉。后始念子城之谋,未足以为百姓计。东眄巨浸,辏闽粤之舟橹,北倚郭邑,通商旅之宝货。苟或侮劫之不意,攘偷之无状,则向者吾皇优诏,适足以自策。由是复兴十三都,经纬罗郭,上上下下,如响而应。爰自秋七月丁巳,讫于冬十有一月某日。由北郭以分其势,左右而翼,合于冷水源。绵亘若干里,其高若干丈,其厚得之半。民庶之负贩,童髦之缓急,燕越之车盖,及吾境者,俾无他虑。千百年后,知我者以此城,罪我者亦以此城。苟得之于人而损之己者,吾无愧欤! 《杭州罗城记》没有讲杭州罗城的具体范围。《吴越备史》是较早记载钱镠筑城的史料,讲到了杭州城的范围,但语言简略,导致后人对钱镠杭州城的范围、界址产生很多争议。 从《杭州罗城记》与《吴越备史》这两份较早有关钱氏杭州城的文献中,笔者认为有两点应予注意: 第一,钱镠筑杭州罗城,《吴越备史》记为两次,后人也多依其说,认为钱镠两次筑城,一次在唐昭宗大顺元年(890),一次在唐昭宗景福二年(893),一次筑城五十里,一次筑城七十里。但据《杭州罗城记》语意推断,这两次筑城其实只是一次,筑城从大顺元年(890)开始,但因孙儒之乱中断。这就是《杭州罗城记》中所说的,“俄而孙儒叛蔡渡江,侵我西鄙,以翦以逐,蹶于宛陵。劲弩之次,泛舟之助,我有力焉”。因此,《吴越备史》记载筑城范围,也仅仅及于罗城南部,“环包家山,洎秦望山而回”。其它部分,可能已筑城基,但并未完工。孙儒之乱平定后,钱镠才在景福二年(893)重新开始他的筑城大业。《吴越备史》也完整记载了吴越罗城的范围,“自秦望山由夹城东亘江干洎钱塘湖、霍山、范浦”。 第二,《吴越备史》中所说的“夹城”并非后世文献所说的“夹城巷”。宋代《梦粱录》《淳祐临安志》《咸淳临安志》。如《淳祐临安志》卷9“東西马塍”条记载:“在余杭门外羊角埂之间,土细宜花卉,园人多任务于种接,为都城之冠。或云是钱王旧城,非塍也。今北关门,古之余杭门外城也。元自有北关门,今有夹城巷,乃古基也,地与马城相接。”但钟毓龙《说杭州》批驳了这种说法,但并未被普遍接受。后人大多认同《吴越备史》“夹城”就是今湖墅“夹城巷”的说法。 在对“夹城”的理解上,钟毓龙《说杭州》中认为“凡罗城均可谓之夹城”,这种看法后来被普遍接受。如魏嵩山在《杭州城市的兴起及其城区的发展》一文对吴越国罗城四至范围进行推断,并绘制了示意图,他就是把夹城理解为罗城。 阙维民对“夹城”似乎有另外的理解,他在《论杭州城区的历史变迁及其发展趋势》一文中所说吴越夹城,“其城在吴山以北沿运河故道清湖河直抵今德胜桥以西的夹城巷,东西两界相距不及300米,南北却长达12里,故称‘夹城’”。 杭州城因南北两端扩展,中间收缩被人称为“腰鼓城”,按阙维民的理解,他认为“夹城”就是收缩的腰部。 任牮时在《南宋以前杭州城郭考》中结合文献记载与考古发掘对“夹城”提出新的见解,整理出夹城或夹寨的五种情形,他认为“唐末杭州夹城和福州夹城在型制上是相似的”,但对于到底哪部分为“夹城”,他并未给出具体意见。 笔者以为,任牮时对夹城的理解似乎过于复杂化了。综合历史文献中有关“夹城”的记载以及相关考研发掘,夹城既不是罗城,也不是城墙的收缩部分,而是两城相夹部分。具体到《吴越备史》中所说“夹城”,是指原隋唐州城南城垣与钱镠新修罗城南城垣相“夹”部分。这段“夹城”西起秦望山(将台山),东至东城垣,而东城垣依江而筑,符合《吴越备史》“自秦望山由夹城东亘江干”的记载。也符合《杭州罗城记》“夹以南北,矗然而峙”的描述。如依钟毓龙、魏嵩山等人的理解,“以南北”无从谈起;如依阙维民的理解,则不是“以南北”,而是“以东西”了。 钱氏杭州城界址 下面具体分析钱氏杭州城的四至范围。 宋以后杭州城又经两次大的变化,其一南宋时期,其二为元末张士诚重修杭州城。我们要了解钱氏杭州城,有必要使用溯源倒推之法,因此先要把南宋杭州城与张氏杭州城讲明白。 南宋杭州城虽距今较远,但有关文献记载比较丰富,其城垣界址也可大致推定。《乾道临安志》卷2记载南宋有城门十二,东曰便门、保安、崇新、东青、艮山新门,西曰钱湖、清波、丰豫、钱塘,南曰嘉会,北曰余杭,有水门五,东曰保安、南水,北水,北曰天宗、余杭。淳祐、咸淳二志记载与此相近。 《梦粱录》卷7:“旱门仅十有三,水门者五。城南门者一曰嘉会,城楼绚彩,为诸门冠,盖此门为御道,遇南郊,五辂从此幸郊台路。城东南门者七:曰北水门,曰南水门,盖禁中水从此流出,注铁沙河及横河桥下,其门有铁窗栅锁闭,不曾辄开;曰便门,曰候潮门,曰保安水门,河通跨浦桥,与江相隔耳;曰保安门,俗呼小堰门是也;曰新开门。城东门者三:曰崇新门,俗呼荐桥门;曰东青门,俗呼“菜市”;曰艮山门。城北门者三:曰天宗水门,曰余杭水门,曰余杭门,旧名“北关”是也。盖北门浙西、苏、湖、常、秀,直到江、淮诸道,水陆俱通。城西门者曰:曰钱塘门,日丰豫门,即涌金;日清波,即俗呼“袤门”也;曰钱湖门。其请门内便门东青、艮山,皆瓮城。水门皆平屋。其余旱门,皆造楼阁。诸城壁各高三丈余,横阔丈余。禁约严切,人不敢登,犯者准条治罪。城内元三门俱废之,独朝天门止存两城壁,杭人犹以门称之。”

▲南宋时期杭州城门图 南宋城四至如下: 城北: 余杭门,今武林门。 余杭水门,在今武林门以东。 天宗水门,在余杭水门以东天水巷一带,两门距离较近。 城西: 钱塘门:今教场路西口。 丰豫门:今涌金门。 清波门:今址。 钱湖门:魏嵩山推断在清波门南云居山上。 城东: 艮山门,在今艮山门西南,东河西岸。 东青门,一名菜市门,今庆春路东河西岸,与钱塘门东西相对。 崇新门,又称荐桥门,今清泰街东河西岸,与丰豫门(涌金门)东西相对。 新门,又称新开门、草桥门,今望江路,断河头南,与清波门东西相对。 保安门,在新门与候潮门之间。今有保安桥直街、水门弄等地名。 保安水门。 候潮门,今址。 便门,在候潮门之南某处。 城南:自今南星桥一带向西,穿山越岭至将台山,是为南城垣。有嘉会门。 元末张士诚修筑杭州城,东展南缩。南部城区北缩至凤山门,即南宋皇城北门和宁门;东城北段,向东扩展杭州城三里(实际距离不到三里)。 钱氏杭州城,据《乾道临安志》卷2《城社》记载了钱氏杭州城的十一座城门:“南门曰龙山,东门曰竹车、南土、北土、保德,北门曰北关,西门曰涵水、西关,城中又有城门曰朝天门,曰炭桥新门,曰盐桥门。”其中七座是罗城城门,三座是子城城门。除了涵水门外,明朝人郎瑛在他的《七修类稿》卷6《天地类·钱氏杭城门名》中确定了其它十座城门的具体方位:“钱鏐时杭门十座,城自南秦望山北抵夹城巷,东亘江干,西薄钱塘湖、霍山、范浦,凡七十里,曰朝天门,在吴山下,今镇海楼也;曰龙山门,在六和塔西;曰竹車门,在望仙桥东南;曰新门,在炭桥东;曰南土门,在荐桥门外;曰北土门,在旧菜市门外;曰盐桥门,在旧盐桥西;曰西关门,在雷锋塔下;曰北关门,在夹城巷;曰宝德门,在艮山门外无星桥。”除了把保德门写作宝德门,把炭桥新门简写作新门外,郎瑛所记的十座城门与《乾道临安志》大致相同。田汝成在《西湖游览志余》卷1《帝王都会》中也有类似的记载。(《西湖游览志余》卷1《帝王都会》云:“吴越国治,在凤凰山下,乃唐以前州治也。其子城,南为通越门,北为双门,皆金铺铁叶,用以御侮。宋初,即其宫为州治;政和二年,郡守孙河改筑双门,易以木石。”清人倪璠在《神州古史考》中对此也有考证。 当代研究者大多从郎瑛之说。对于钱氏杭州城西南城垣,大多学者认为至六和塔以西,唯李志庭在《唐末杭州城垣界址之我见》一文中,认为钱氏杭州城应在六和塔以西,其理由主要有以下三点:一是考证历史地名,认为龙山是玉皇山、秦望山是为将台山;二是指出吴越钱氏王室在杭州的陵区在龙山山麓,如龙山门在六和塔西,则陵区在城内,与历代帝王陵区选择都城郊区的传统习惯相悖;三是北宋宣和三年(1120)方腊起义先焚六和塔“遂陷钱塘”,六和塔在城外。这几点理由,都非常中肯切实的。尤其是第二条,哪有把先王陵寝置于城内的道理?于礼不合。 钱氏杭州城东城垣,大多数学者认为从包家山向东北,循今建国路至艮山门外。李志庭在《唐末杭州城垣界址之我见》一文认为,钱镠所建杭州北郭城垣东墙北段界址不可能在运河西岸,而应该在运河(中河北段)以东五里塘一线。李志庭通过钱镠在徐许之乱时有行动轨迹以及范浦地名的考证论证了他的这一观点。 阙维民认为吴越杭州城东界从今东新关桥起沿五里塘河(即范浦所在)向南,再沿今中河西侧向南抵六和塔江边。在中河西畔,至宋代还有朝天门(今鼓楼遗址)、炭桥新门(今丰乐桥西)、盐桥门(今盐桥西)等城门名称。说将杭州城郭的东界由罗城的盐桥河(今中河)西畔再东拓到今东河之西畔,东河遂成为城濠。 笔者则认为,钱氏杭州城东垣可能在东河以东,近贴沙河一线。《咸淳临安志》卷19记载:“北土门市,在东青门外,去县三里。南土门市,在崇新门外,去县四里。”北土、南土是吴越国东城门。东青、崇新是南宋杭州东城门,在今东河一线。

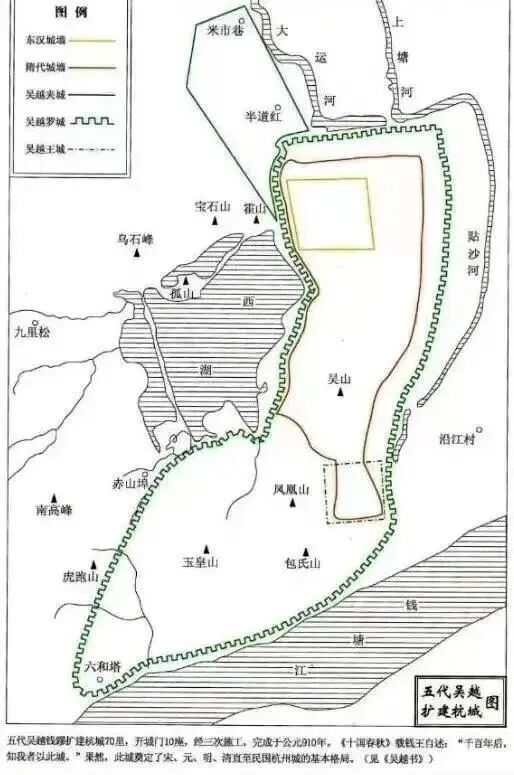

▲吴越国杭城图 对于钱氏杭州城的北城垣,争议很大。《淳祐临安志》卷9“東西馬塍”条记载:“在余杭门外羊角埂之间,土细宜花卉,园人多任务于种接,为都城之冠。或云是钱王旧城,非塍也。今北关门,古之余杭门外城也。元自有北关门,今有夹城巷,乃古基也,地与马城相接。”又“羊角埂”条记载:“在钱塘门外溜水桥之北,自柴场至乳台渡口,延袤十余里,介于东西马塍之闲,形弯曲如羊角然。”因此,后來有一意见,认为钱氏杭州城北至今夹城巷,并于此置北关门。李志庭推测其北面城垣在今米市巷一带,但他认为不在夹城巷,而在今德胜桥一带。 钟毓龙在《说杭州》中对此提出疑问。他根据《吴越备史》“(田)頵迎(杨)行密来使于半道红”一句注文中语:“半道红,在北郊,旧植桃花之所,凡数里”,认为半道红在郊外,夹城巷在半道红之北,不可能是吴越杭州的北城。他又根据《梦粱录》卷7记载:“杭城号武林……后武肃钱王发民丁与十三寨军卒增筑罗城,周围七十里许,有南城山,称为龙山;东城门号为南土、北土、保德;北城门名北关,今在余杭门外,人家门首有青石墩是也。”钟毓龙据此推断吴越北关门当在余杭门(武林门)外不远处。 魏嵩山认为吴越国曾修筑夹城到夹城巷,后来修筑罗城,北夹城废圮,北关门才渐移而南。但此说纯属推断,依据不足。从魏嵩山所绘示意图看,他认为钱氏杭州城西北垣有一个突出的部分。这一意见也被后来很多学者接受。 任牮时比较钟、魏二人的研究,他与钟毓龙都认为今日夹城巷之名与钱镠第一次所筑的夹城毫不相关。但他认同魏嵩山认同钱氏杭州城西北垣有一个突出的部分的观点。他认为,吴越的北关门在今日武林门以北,城墙在此处向北突出;突出部分的东西界即旧东西马塍。当时的城垣北界应在半道红附近,但不可能到今日夹城巷。从大的范围来看,北关门位置应在文三路一文晖路、大运河、环城北路及马塍路所围区域的某处。 但笔者以为,这个突出部分可能是不存在的。理由如下: 第一、据上分析,《吴越备史》“夹城”与湖墅“夹城巷”无关。 第二、《西湖游览志》卷22记载:“出钱唐门而西,为东西马塍、羊角埂。东、西马塍,在溜水桥北。以河分界,并河而东,抵北关外,为东马塍;河之西,上泥桥、下泥桥至西隐桥,为西马塍。钱王时畜马於此,至三万余匹,号曰海马,故以名塍。或曰马姓二人东西居,共为园田之塍,非也。”可见,对于东西马塍的来历,存在三种说法,一说为钱氏城墙旧基,一说为钱氏圈养马匹之地,一说马姓二人分居东西为园田之塍。我们很难断定它一定就是钱氏城墙旧基。而且,据《西湖游览志》,东西马塍以下湖河为界,河西为西马塍,河东为东马塍。所谓“塍”者,很可能是下湖河两岸之堤。 第三、今杭州城北,在隋唐五代时期湖沼密布,河港交错,地势低洼,缺乏筑城的地理基础。西湖也称上湖,其北有下湖。白居易任杭州刺史时曾在上、下湖之间筑堤设闸,调节水量。后下湖面积逐渐变小,部分演变为若干河道,即下湖河。《梦粱录》卷12记载:“下湖河,在溜水桥柴场北,自策选马军寨墙、八字桥,沿东西马塍、羊角埂、上泥、下泥桥,直抵步司中军寨墙北;一派自打水楼南折入左家桥河,入江涨桥河;一派自八字桥、西策选军寨、神勇寨、步人桥,至右塘桥下,折入余杭塘河;一派自西堰桥、西溪山一带至飲馬山,亦折入余杭塘河。”《咸淳临安志》有相似的记载。可见,下湖河并非一河,到南宋时至少有三派,隋唐五代时期河港可能更多。下湖河之西为下湖,下湖河之东为今武林门之北的江南运河与泛洋湖,江南运河当时虽未浚,但河道应已存在。当时整个城北城区一片低洼,不利于筑城。 第四、不符合《杭州罗城记》“由北郭以分其势,左右而翼”的描述。如果当时杭州罗城西北突出一角,东北也突出一角,才能称为“左右而翼”。仅西北突出一角是不能称为“左右而翼”的。 第五、如果真有西北突出的这一部分城墙存在,其地当在今马塍路以东半道红一带。然据《吴越备史》卷1载徐许之乱时田頵入侵杭州事,谓“(田)頵迎(杨)行密来使于半道红”。注文谓:“半道红,在北郊,旧植桃花之所,凡数里。”《吴越备史》作者钱俨是钱俶之弟,对吴越杭州城应相当熟悉,可见在他眼里半道红是在城外的。 其实,对于钱氏杭州城,我们应用最原始的史料,最简单的思维去理解,而没有必要将它复杂化。《吴越备史》“自秦望山由夹城东亘江干洎钱塘湖、霍山、范浦”一句,虽然简单,却明确了钱氏杭州城的四至,“自秦望山由夹城东亘江干”是其南界,“江干”是其东界,“钱塘湖、霍山”是其西界,“范浦”是其北界。钱塘湖即西湖,霍山今已湮失,其地一般认为在今少年宫后。西界比较明确。《咸淳临安志》卷19:“范浦镇市,在艮山门外去(仁和)县四里。”《杭州市志》以为范浦在“体育场路东段及环城北路艮山门一带”。这个判断是符合《咸淳临安志》记载的。上引《梦粱录》谓吴越国杭州城“北城门名北关,今在余杭门外,人家门首有青石墩是也”。《淳祐临安志》与《咸淳临安志》有类似的记载。因此,钱氏杭州城北界应在南宋杭州城稍北的地方。

|