| 南宋德祐元年(1275年)正月十五,元军大举南下, 六十三岁的宰相贾似道受命于危难之时,向年仅四岁的宋恭宗呈上了一道《出师表》,情真意切不让于诸葛亮。

贾似道在《出师表》中写道:“臣以老病之身,遭时多艰,岂复能以驱驰自勉”, “与其坐待其来,于事无补,孰若使臣决于一行,以求必胜事理,较著有不难知者”,“孤忠自誓,终始以之。臣有三子三孙,留之京师,日依帝所,以示臣无复以家为意。否则苟免而已,宁不愧死于斯言哉!深切迫切,拜表即行。”

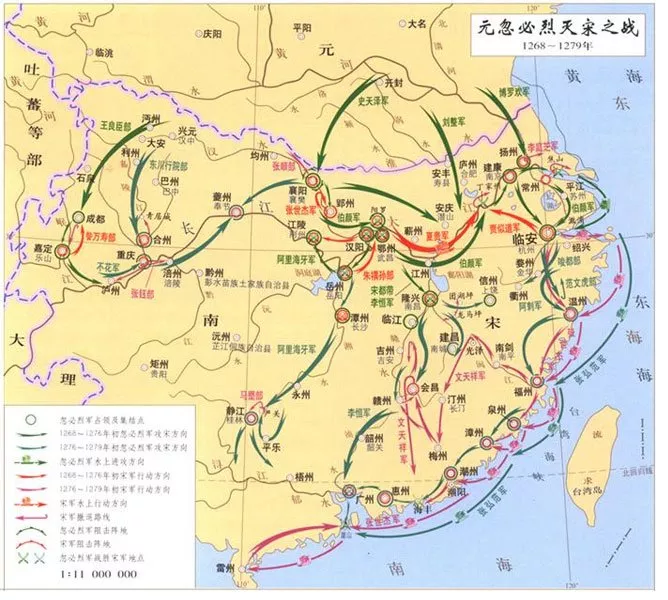

上表第二天,贾似道亲自率军十三万,战舰两千五百艘,沿江西上,迎战一路势如破竹的元军。帝国存亡,在此一战。

二月十九,宋元两军在位于安徽铜陵一带的丁家洲展开大战,宋军大将孙虎臣开战伊始便弃阵先遁,引发了宋军的大面积溃败,亲率后军在鲁港押阵的贾似道在仓皇之中,与孙虎臣一起“以单舸奔扬州”,途中试图归拢溃兵未果,还遭到了败兵的谩骂。对于权倾朝野威望极高的贾相而言,这样的轻侮和狼狈在此前简直是无法想象的。

就这样,南宋在丁家洲之战中丢掉了最后一支可以与元军对峙的主力军团,非但军心丧失殆尽,沿江州郡的“小大文武将吏,降走恐后”。立国三百余年的大宋朝由此进入了倒计时。

对于此战的耻辱溃败,身在前线督师的贾似道显然要负主要责任。战后,文天祥在诗中指斥贾似道今日之败时,似乎在情感上仍然无法接受,这个临阵脱逃的丧师者就是当年那个运筹帷幄一战却敌的贾大帅,“己未鄂渚之战,何勇也;鲁港之遁,何哀也!”

而贾似道呢?当他与十三万大军一块仓皇溃逃之时,不知是否还能够想起,十六年前那个雄姿英发的自己,以及成就了他令名的鄂州解围。贾似道的所有光环与荣耀,都在丁家洲一败后轰然崩塌,以至于后世在正史中将他的鄂州抗元之功一笔抹煞,刻意不传,似乎不如此就无以塑造一个统一的奸相人设。

当时还曾有诗云:“丁家洲上一声锣,惊走当年贾八哥。寄语满朝谀佞者,周公今变作八婆”。

南宋开庆元年(1259年),为了配合大汗蒙哥在四川的进攻,东路蒙古大军在皇弟忽必烈率领下大举渡淮,临安震动,权相丁大全甚至主张迁都避战。宋理宗赵昀此时想到了他的小舅子贾似道,遂将抗蒙兵事交由他统一指挥,令其率十万禁军救援鄂州,后还在军中火线任命贾似道为右丞相兼枢密使。

美剧《马可波罗》里的贾似道

贾似道能为宋理宗所看重,和他的姐姐贾贵妃关系并不大, 贾贵妃已去世了十三年之久,再是什么宠妃也人走茶凉了,更何况此事关系国之存亡,远非什么赚功劳的便宜事。贾似道的上位,主要还是因为他在作为抗蒙前线的扬州治军理政成绩斐然,在淮南局部战场上曾数挫蒙军兵锋,深得朝中知兵之人的青睐,就连南宋中后期最杰出的名将孟珙,生前也据说也曾举荐过贾似道。

尽管贾似道在战事中并未显现出多少在前线亲冒矢石的临阵指挥才能,但他调配军事资源的组织天赋却是显而易见的,胜过了绝大多数同时代的宋军高级将领,更何况,贾似道还是文臣背景。几乎是在最短时间内,贾似道便率军抵达鄂州前线,一时军心大振。

无怪乎文天祥日后的惊诧,贾似道在鄂州之战中展现出的从容与胆略与丁家洲之战中的仓皇失措判若两人,其间甚至还有亲率七百士兵突出蒙军重围,移师至黄州的个人英雄主义桥段。若非后来的身败名裂,“七百壮士”又是一个可以被后世反复改编的军事神迹。

对贾似道最高且最客观的褒奖来自他的对手,当忽必烈听闻贾似道“作木栅环城,一夕而成”时,对身边近臣说出了一句不能更高的褒奖:“吾安得如似道者用之”。

另有一则记载是,蒙军久攻鄂州不下,军中将领推诿于士人,说就是因为士人劝忽必烈少杀人,造成了鄂州没有出于恐惧而开城投降。忽必烈以贾似道为标杆驳斥道:“彼守城者只一士人贾制置,汝十万众不能胜,杀人数月不能拔,汝辈之罪也,岂士人之罪乎!”

美剧《马可波罗》里的忽必烈与贾似道

从以上两则忽必烈的言行来看,大有对贾似道惺惺相惜的意思,真心钦佩敌军统帅的军事才能。

此后没多久,蒙古军就主动撤军北返。此次撤军的主要原因固然是忽必烈急欲带兵杀回漠北,和弟弟阿里不哥争夺大汗蒙哥去世后空悬的的汗位,但是,如果不是贾似道的及时救援和坚决抵抗,忽必烈很有可能也不会放弃他起初速战速决拿下鄂州的想法,而一旦鄂州被占,之后的历史发展将会充满更多变数。

《宋史》《元史》都曾记载说,忽必烈退兵前,贾似道曾主动遣使求和,签下屈辱的城下之盟,而南宋后来亡国,则是由贾似道蒙蔽朝廷事后违约所致。对此,近年来史学界很多学者都撰文“澄清”称,贾似道并未签订什么有约束力的“鄂州和议”,更何况什么传说中的割地称臣,这只是时过境迁之后,元人为了鄂州一役无功而返大力开脱,已经为后来再次侵宋找个“欲加之罪”罢了。

何忠礼先生在《南宋政治史》一书中就写道:“这次鄂州议和,既未达成具有实质性内容的协议,更未形成书面文字,仅仅就是双方同意议和的意向和南宋方面作出愿意妥协并交纳岁币的承诺而已”。

在何忠礼看来,在这场为时一百余天的鄂州保卫战中,是“以南宋的胜利而暂告一段落”,“不管贾似道后来的表现如何,但他作为指挥此次战争的最高统帅,亲临前线,沉着应战,力挫敌人的战功却不能抹杀”。

鄂州解围的消息传来,南宋朝野上下对贾似道大有感激涕零之感,一时声望无两。用张春晓女史在《贾似道及其文学交游研究》一书中的说法就是,“此时举国对贾似道鄂渚蒙宋之战的活国之力都深信不疑,并无异辞”,对贾似道的攻击都是丁家洲之战的后话了。

诗人刘克庄将鄂州解围视作“不世之功”, “以衮衣黄钺之贵,俯同士卒甘苦卧起者数月。汔能全累卵之孤城,扫如山之铁骑,不世之功也!”宋理宗说的甚至更为夸张,直指贾似道之功“更生王室,有同于再造”,“自卿建此不世之殊勋,民赖之而保其居,朕赖之而保其国”。

读历史很有趣的一个地方就在于,你会发现在同一个人身上,在不同的时间情境之下,竟会得到两种截然相反,但却同样过激的评价。

贾似道诚然是鄂州解围的头号功臣,但像宋理宗和刘克庄这样定位为 “不世之功”则过分抬高了,毕竟,若拿贾似道与采石矶大捷的功臣虞允文相比,就真是太忘形了。

不可否认,贾似道在鄂州解围之后的巨大声誉乃至过头的荣誉,部分就是他自我炒作的。贾似道回朝时上表宋理宗称“诸路大捷,鄂围始解,江汉肃清。宗社危而复安,实万世无疆之休!”一方面夸大了自己的战功,一方面又刻意忽略忽必烈撤军的主因是为了回草原争大汗之位,而至于什么“议和”,则更是绝口不提了,多少也算操纵了舆论。

但鄂州解围终究是一场胜利,虽有贾似道主动参与的溢美之处,但和后世舆论中的“讳败如胜”却是有本质性不同。肖崇林和廖寅在《“福华编”:南宋末年贾似道执政时代述论》一文中曾写道,“贾似道的显赫事功虽有虚假的一面,但真实的一面更多,他以一定的实际事功加上巧妙的欺骗,赢得了个人威望的巅峰”。

1260年四月,挟“不世之功”的贾似道入朝拜相,从此独揽大权达十五年之久,跨越了理宗、度宗和恭宗三朝。贾似道的拜相绝对算是众望所归,天下士人寄望这位中兴名臣“早早归庙廓,天下尽欢娱”,似乎只要贾相坐镇,从此天下无事,西湖歌舞可以永远的跳下去。 |