|

附录郁达夫信札两封的书信体文字

有位老朋友,戏谑我费老大劲钩沉文学史料,写出的文章多半不是大众耳熟能详的作家,让我打起精神,找找名流大家的佚文轶事,不但嘉惠学林,一般读者也爱看。话虽如此,大作家的研究者众多,时间跨度也长了,要有新的发现,谈何容易?不料,这话说出没过多久,还真找出来一个让他击节不已的发现来!

这一发现,就是湮没在民国故纸堆里的郁达夫的两封佚函:无论是1996年四川文艺出版社出版的《千秋饮恨:郁达夫年谱长编》、2007年浙江大学出版社出版的十二卷《郁达夫全集》,还是2017年海豚出版社出版的《郁达夫全集补》,都没有看到这两封信函的踪影。

在1946年上海《和平日报》上,有一篇署名“贞淮”的《由郁达夫先生遗札所想起的》书信体文章,不长,照录如下——

某某弟,(前略),达夫先生之死,余虽未睹其遗容,然其生前之音容笑貌,每一回思,余痛弥深,一代才人,阒然而逝,如此寂寞,岂夕阳衰草所可概耶。余仅于今春在南昌时,偶于某杂志中获读赵景深先生悼文一篇,余颇惊怪,何世人对郁公淡寞若是耶?郁公一生贫困,贫而至于不能赡养妻子;忆余初婚时,郁公履函勗余努力工作,以尽仰事俯蓄之责;孰意才名塞天之郁公,终其身而不显达,能不为之一哭。况郁公之死,在于异邦,死于敌寇之手,节义凛然,国人对之竟毫无表示,而郁公埋骨之处,半年后始于苏门答腊发现。郁公死时之悲戚,死状之惨澹,又岂吾人今日所堪想象者。以太白少陵微之乐天放翁诸先辈之身世概郁公,良非过誉。日前整理旧时书牍,得郁公遗札两封,亦因寇氛滋扰,迁徙无常,散失颇多,然当时并未料及乱离一别,竟成永诀,而于郁公之书札,未能善加珍藏,深为余憾。兹并寄吾弟,如沪上文化先进其有为郁公编辑遗稿者附刊其列以志不忘。亦以聊示个人对郁公一片哀惋之忱。余心中有无限言语,然忉怛不能置一词。明年如重游富春江上,当往严陵恁吊。

和平日报,将近半月不曾寄达,未审系报社停发,抑邮局有误,仍祈设法续寄。如有其它刊物,亦盼选寄一二,以启聋瞆,余候后叙,专此,即颂撰安。

贞淮十月七日

1946年10月25日《和平日报》,贞淮《由郁达夫先生遗札所想起的》

从信的最后一段看,很显然,是作者投寄给上海《和平日报》某位编辑的。据《上海新闻志》(贾树枚主编,《上海新闻志》编纂委员会编,上海社会科学院出版社,2000年)介绍,《和平日报》上海版,1946年元旦创刊,是国民党军队系统的报纸,其前身系国民党军方控制的《扫荡报》。作家刘以鬯、马汉岳(即马彬,有笔名马兵、南宫博等)、凤子、易君左、徐淦等,都先后在《和平日报》(上海版)工作。遗憾的是,信札发表后隐略了收信人的名字,只有一个“弟”字,显示其为男性,但其姓氏名谁及真实身份,时隔七十余年,目前囿于所掌握材料,难以推断。

至于文章作者“贞淮”,是一个相当陌生的名字,此前从未听说过。坊间不下十本《郁达夫传》,也都没有提及他。因此,刚开始看到“贞淮”在信中称“整理旧时书牍,得郁公遗札两封”,而实际上“郁公”给他的书札尚有不少,因为“迁徙”“乱离”以及“未能善加珍藏”,已“散失颇多”,加以他把郁达夫书札寄给编辑的目的,是希望“沪上文化先进其有为郁公编辑遗稿者附刊其列以志不忘”,颇以为此人和郁达夫不过泛泛之交,如此这般说来,抬高自己罢了。不过,此文以插图形式附录了郁达夫两封遗札,当即费了一番工夫加以释读,此时,我对作者和郁达夫关系的看法有了很大改观。

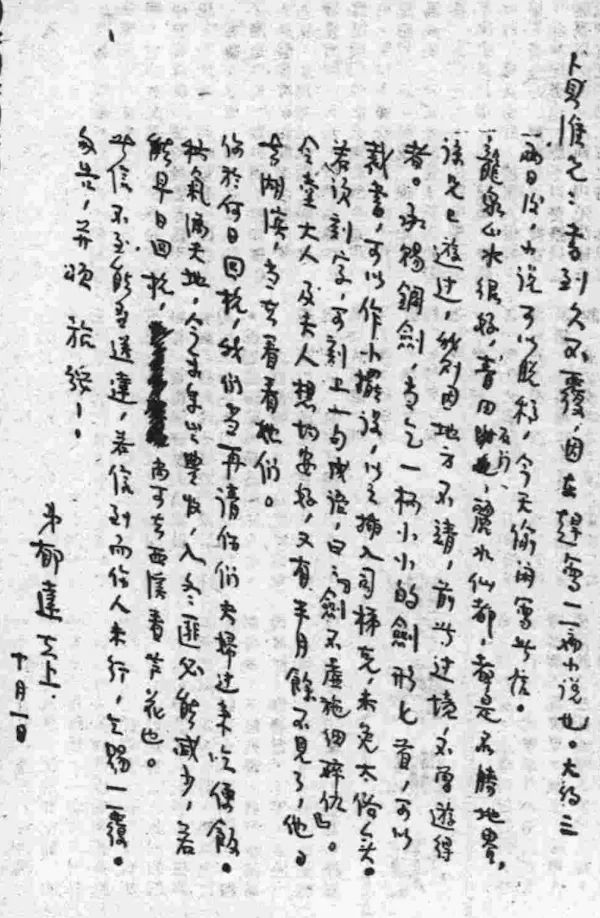

贞淮兄:书到久不覆,因在赶写一篇小说也。大约三两日后,小说可以脱稿,今天偷闲写此信。

龙泉山水很好,青田石门,丽水仙都,都是名胜地界,谅兄已游过,我则因地方不靖,前此过境,不曾游得者。承赐钢剑,当乞一柄小小的剑形匕首,可以裁书,可以做小摆设,以之插入司梯克,未免太俗矣。若需刻字,可刻上一句成语,曰“剑不虚施细碎仇”。

令堂大人及夫人,想均安好,又有半月余不见了,他日去湖滨,当去看看他们。

你于何日回杭,我们当再请你们夫妇过来吃便饭。秋气满天地,今年年岁丰收,入冬匪必能减少,若能早日回杭,尚能去西溪看芦花也。

此信不至能否送达,若信到而你人未行,乞赐一覆。匆告,并颂旅绥。

弟 郁达夫上

先看贞淮文中排列在先、落款为10月1日的郁达夫信函。从“你于何日回杭,我们当再请你们夫妇过来吃便饭”看,此信显然是在杭州所写,而对方应是离杭外出(龙泉等地)。而“再请”二字,则说明郁达夫和贞淮之间走动颇多,关系密切。后面说如果去“湖滨”(当是贞淮住所所在),会去看对方的母亲和夫人,更是明证。

贞淮去了龙泉等地旅行,大概是写信给郁达夫,要送他一把当地特产的龙泉宝剑。郁达夫表示笑纳,但他对于当时十分流行的手杖剑(插入司梯克)认为“太俗”,肯定也是形状较大,想要的是“一柄小小的剑形匕首”,目的是“可以裁书”。这里“裁书”,自然是裁毛边书了。所谓毛边书,鲁迅先生曾有一个解释:“三面任其本然,不施切削”,并自诩“毛边党”,郁达夫也是民国众多“毛边党”的一员,他出了不少书,都是毛边本,据说北新书局所出的七本《达夫全集》也是毛边本。不过,就我目力所及,郁达夫本人谈及毛边书,要剑形匕首以便裁书,此信还是唯一!

“贞淮”在文中没有说明两封郁达夫信函的写作年代,只能根据信函内容和落款的时间,剥丝抽茧,尽量去推断出写信的时间。由于贞淮文中排列在后、落款为3月15日的郁达夫信函写于“应陈主席之招”去福建,很容易确定是写于1936年,那么10月1日的信函写于杭州,时间自然是在1936年之前。

那么,这个10月1日,究竟是1935年,还是更早的1934年?其实,信的第一句就有交代:“书到久不覆,因在赶写一篇小说也。大约三两日后,小说可以脱稿,今天偷闲写此信。”郁氏创作,三十年代之后小说不多,而在当年9、10月份赶写一篇小说,应该有迹可循。但郁达夫1934年和1935年的日记,都没有把10月1日包括进去。此时,郁达夫小说《出奔》引起了我的注意,这是他生平所写的少数几部中篇之一,也是目前所知他创作的最后一篇小说,作为“特约中篇”,刊登在1935年11月1日出版的上海《文学》杂志五卷五期,无论时间还是出版周期,均符合郁氏所说“赶写一篇小说”的概念。不过,我找到这一期《文学》杂志,翻看小说《出奔》,并没有找到写作地点与时间。但正所谓“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,我在王自立、陈子善编写的《郁达夫研究资料》(知识产权出版社,2010年)上,查询到1935年10月24日上海《社会日报》上发表有《郁达夫的出奔——从夏初到深秋》,并按图索骥,找到这则署名“柳婷”的消息原文,文中透露“十一月份《文学》(现未出版),将登有一篇郁达夫的“特约中篇”,题目是《出奔》”,并有如下表述——

达夫开始写这篇东西,是在夏天,所以,这篇东西的中间,有着以后一节附白:

“写到这里,已经有八千多字了。

|