| 2012年8月17日“浙江文化名人访谈”开头有一段话:“去采访杨树标先生,一开头,他就笑眯眯地说:‘历史是由世界史和中国史组成的,我只懂得中国史。中国史有古代近代现代,我只懂得现代。现代里有政治经济文化人物等等,我研究人物多一点,研究人物方面,我又研究蒋介石多一点。所以我是铁路警察,绝对不可能管一段,只能管一站,而且是个非常非常小的站。’”杨树标先生的结语是:“我们这种人,打个比方,就是‘铁路警察,各管一段。’” 中国现代史是一个很敏感的历史领域,它同世界史,尤其是同古代史不一样。我研究与教学蒋介石这个人物更是如此。改革开放后,这个领域是打开了。有两个文件是这样评论的:一个是2007年中央统战部第32号函中说:“贵司送审浙江大学出版社拟出版的《蒋介石传》一书,已经由我部审阅。该书作者以严谨的学术精神,系统地分析研究了蒋介石1949年以前的人生经历,并以此为轴心,较为简明完整地展开了这一时期发生的重大历史事件,对于促进民国史研究,了解当时中国国情有一定的参考价值。”另一个是2011年中央统战部第05号函中说:“贵司送审浙江大学拟出版的《蒋介石传(1950—1975)》一书,已经我部审阅。该书是浙江大学著名历史学家杨树标的最新研究成果,客观展现了蒋介石的后半生,介绍了国民党败退台湾的多方面情况。对于读者了解我国台湾的历史与现状、加强两岸交流与互动有着积极的意义。”

2019年《杭州文史》第一辑上发表了一篇由周佳整理、杨树标口述的《我是这样踏上蒋介石研究之路的》,“之路”的全文是这样的: 一、“机缘巧合”踏上蒋介石研究之路 1956年,我考进浙江师范学院。一开始读的是政治系(当时是政治教育专科),1957年政治教育专业解散,我转到中文系,读了一个月后,由于我酷爱历史,就转到了历史系,由此开启了自己的史学钻研之路。1960年,我大学毕业,到中国科学院近代史研究所进修。在近代史所学习时,我先后参加了两个课题组,一个是田家英同志主持的《中国通史》现代史部分的编写,另一个组就是以何干之同志为首的蒋介石的相关研究。 20世纪60年代,中央下达要编写一本蒋介石传的任务,其目的是要通过蒋介石联共、反共的历史,向反殖民主义国家的阶级(特别是它的政治代表人物,如印度尼赫鲁、印度尼西亚苏加诺)说明,要想取得民族的独立解放,这些国家的资产阶级必须联合共产党、联合工农,否则蒋介石背叛人民而受到唾骂和抛弃就是他们的下场。 据说这项任务是陈毅同志的倡议,交给了当时是人民大学历史系系主任的何干之负责。何干之同志是我国老一辈马克思主义历史学家、中国著名现代革命史专家。毛泽东在讲“新民主主义论”的时候,干老就在讲中国革命史。由于这项任务要求保密,干老并没有向我们“交底”,我们只知道是中央的意见。当时参加写作组的有贾维诚、丁原英、夏良才、陈宁生和到研究所进修的我。那年我只有23岁,是5人中唯一的中共党员。 课题期间,干老先拟出写作大纲和细目,让我们大家一起讨论、反复修正,然后分工编写专题资料长编。我承担“蒋介石是怎样上台的”这一专题资料的搜集与整理,后来也成为了我书《蒋介石传》的第一章。《毛泽东选集》第4卷第一篇提到:“(蒋介石的上台)是靠北伐战争,靠第一次国共合作,靠那时候人民还没有摸清他的底细,还拥护他。”但干老提示我可从江浙财团的需要、蒋自身的才干、孙中山的支持和中共党内陈独秀的让步等四个方面着手考虑。 为了搜集、整理扎实的专题资料,我阅读了大量相关书籍,如中科院图书馆馆藏的《蒋介石言论集》、《黄埔训练集》、《东征训话集》、《庐山训练集》、《峨嵋训练集》等资料,还去全国政协文史委拜访了东北军、西北军的老干部,听取了他们对孙中山、蒋介石的看法。干老随后又带领我和其他四位写作组成员,对一些重要的历史见证人进行了访谈,掌握了大量的第一手资料。可以说,我们在一年内几乎跑遍了北京的各民主党派中央机关,访问了大量有关的民主党派负责人和前国民党军政要人,整理出每个人的回忆录,请干老批评、斧正,最后收入资料长编。在同干老朝夕相处的一年中,我学会了如何运用史料,如何对史料进行综合分析和精确考证,同时也为一位老革命、老一辈马克思主义理论家的坚定理想信念和实事求是的工作作风所感染。 文化大革命期间,干老受到了严重的折磨与迫害,他的著作同其他宣传马列主义的著作一样,被污为毒草,遭到批判。但庆幸的是,这本蒋介石传的大部分稿件被保存了下来。但书稿还没来得及出版,干老于1969年11月16日在北京郊区因心脏病突发而溘然长逝。粉碎“四人帮”后,他的夫人刘炼同志开始着手整理、修订,使得这本历经二十年的《中国民主革命时期的资产阶级》终于问世(有人认为替蒋介石立传不妥,于是将书名改成《中国民主革命时期的资产阶级》,实际上这本书就是《蒋介石传》)。 二、大陆撰写《蒋介石传》的第一人 大陆最早出版评述蒋介石的政论著作是陈伯达的《人民公敌蒋介石》,正所谓“追悼会上无坏人,批判会上无好人”,这本在以“阶级斗争为纲”的年代中产生过广泛影响的书,全面否定了蒋介石。多年来,我一直从事蒋介石研究的教学与写作,很早就萌生了写作一本蒋介石生平的历史书籍,“四人帮”垮台后,这种写作意愿更为强烈。20世纪70年代后期,我开始着手整理和写作。由于当时家中太小,4口之家仅十几平方米住房,于是我以教研室为工作室,将要看、要用的书铺满室内,边查阅资料、边进行写作。这本大约近百万字的书稿,于1989年编成《蒋介石传》,正式予以出版。 编写《蒋介石传》的过程中,我始终坚持一个观点,即我们不能一味地贬低蒋介石,要采取分析的态度、一分为二地看待其政治生涯中的各个历史阶段。秉承这一写作原则,我在《蒋介石传》中部分肯定了蒋介石的功绩,并第一次纠正了中共党史、革命史中40多处不同的史实,其中在蒋介石与孙中山的关系问题上突破最大。 过去我们提及蒋介石,一般是“流氓”“草包”,只会骂“娘希匹”。但作为打倒北洋军阀、为统一中国作出贡献的历史人物,蒋介石不可能真的只是“流氓”“草包”,我们要正确认识蒋介石的政治手腕和军事才干,否则打败他的共产党也就没有什么了不起的了。正因为蒋介石是一个强大的敌人,打败他需要智慧和力量,这才说明共产党的真正强大。 从我们的立场上,说是蒋介石骗取了孙中山的信任,是“两面三刀”“好话为先生说尽、坏事为先生做绝”,其实不然。过去,我在课堂上讲“真理在讲台,清官在舞台,当官靠后台,赚钱靠胡来”,这话虽糙,但道理不错,蒋介石的上台与孙中山的支持密切相关。孙中山曾把自己同蒋介石的关系说成是“如身之臂,如骖之靳”,意思是好像人的身体与手臂的关系,战马同马夹的关系。他评价蒋介石是“昂昂千里之姿,虽夷险不测,成败无定,而守经达变,如江河之自适,山岳之不移”,大意是说蒋介石有很好的天资,即使前方的危险捉摸不定,但是他既能遵守经典的规律,坚定原则,又善于变通,富有策略的灵活性,就好像江河自由的流,基业稳如泰山。可见孙中山对蒋介石的评价非常之高。 《蒋介石传》一经出版,得到了来自政界、学界的不同评价。台湾国民党元老陈立夫见到《蒋介石传》后,来信称赞大陆能出版这样的书“十分不易”,作者能这样写“可敬可佩”。这封信的原件我至今还保留着,在《蒋介石传》重新再版时已对外公布出来。国内“政治气候”良好时,陈立夫的评价可以说是对我史学研究成果的赞许,但“政治气候”不好的情况下,“可敬可佩”就尤为糟糕了! 国内政治气候不好时,国民党党史专家蒋永敬先生的一段话可以说“救了我”。蒋永敬是台湾政治大学历史研究所教授,曾经参加过蒋经国组建的青年军。他于1994年在台湾出版了一本小册子,名为《蒋永敬评:杨树标著<蒋介石传>》,里面写到“著者(杨树标)把蒋在大陆上的历史分为五个阶段,依照这五个阶段对蒋介石加以肯定和否定,起肯定与否定的标准,大致以对中共的态度而定。总体的结论,说蒋‘阻碍了中国历史的前进’。所谓党同伐异,自古有之。以中共党的立场,来作论人评事的标准,使得本书充满了为政治而服务的色彩。”其意思是敌人反对的就是我拥护的,敌人拥护的就是我反对的,说明我出版这本书是为中共服务的。其实,蒋老是我非常尊敬的一位史学前辈,我们的关系也非常好,曾多次在相关学术会议上亲切地交流。他对我书“中共的政治色彩很浓”的评价,我认为也非常中肯,毕竟史学研究离不开政治,大陆和台湾的史学工作者“立场”不同,我是红旗下长大的,是党和国家培养出来的历史研究者! 北京团结出版社出版的《蒋介石传》连续印刷了11次,发行量多达31万册。后来浙江大学出版社再版时,将《蒋介石传》分为上、下两部,即《蒋介石传》和《蒋介石传(1950—1975)》。《蒋介石传》又连续印刷了9次,也不容易。我至今还保留着中央统战部宣传办对出版两本书的审读意见,他们都给予了较高的评价。 三、“两个半评价”招来的政治麻烦 20世纪80年代,我在杭州大学任教,开设了蒋介石研究这门专题课程,一次讲课中我引用了一位日本学者的话:“在中国,只有两个半中国人是懂得中国的,一个是鲁迅,一个是蒋介石,而那半个是毛泽东。”其实我是想说明,蒋介石是个强大的敌人,他是了解中国国情的。但没想到这句引用他人的话,却为我招来了不小的麻烦。 1984年初,全国清除精神污染,浙江省纪委认为我在授课时散布“国民党是一个具有光荣历史传统的党”“两个半评价”等错误言论,有为蒋介石的反动罪行翻案之嫌。于是,省纪委将我作为典型上报给了中央。我依稀记得当时上报中央的《关于杨树标错误言论的报告》中连“同志”两个字都没有,而且报告还不允许我看。我想就算是让我死,也要有个坟给我哭啊!后来还是我两个77届的学生(当时在省纪委工作)晚上偷偷地将文件拿出来,我这才看到了那份报告。 其实刚开始听到传言,我并不以为意,认为纯属无中生有。但随后这种谣言越传越广,内容也发生了变化,竟然演变成“杭州大学历史系一位老师说,中国只有两个半人懂得中国,一个是鲁迅,一个是蒋介石,而那半个是毛泽东”。面对越来越多的熟人向我求证此事,我渐渐地感到了问题的严重。后来这一“面目全非”的传言又被捅到了《杭州日报》上,上纲上线后完全成了政治问题。 当时省纪委是派了一位处长到杭大找我调查此事,至今那剑拔弩张的谈话氛围都让我记忆犹新。他声色俱厉问我有没有说过“国民党曾经是一个有光荣历史传统的党?”我承认我说过,并反问他“难道这句话有错吗?”他非常恼火地指责我立场有问题。我表示我的立场非常正确,并向他说明“国民党是有历史传统的,国民党的创始人是孙中山,毛泽东还是国民党员,还当过国民党的宣传部长”。那位处长听后,非常吃惊。后来,他又就“两个半评价”等问题咄咄逼人。我告诉他这句话源于冯雪峰公开发表在《人民日报》上的文章,可以去查证,并请他们不要断章取义,将我引用他人的话掐头去尾,恶意歪曲。 那次谈话的气氛非常不和谐。说实话我当时非常恼火,毫不客气地与其针锋相对,批评他的历史知识只是连环画的水平,不配和我对话,甚至连给我当学生都不配!我的话可能伤了那位处长的自尊心,他的脸色一直阴沉沉的。后来我才知道他也是杭州大学毕业的,但他学的是自然科学,一个学自然科学的人当然无法通晓社会科学知识。但问题是,社会一直倡导尊重知识、尊重人才,但我不明白,为什么社会科学领域出现的问题,却要由一位连社会科学基本常识也不具备的官员来判断是非,要让一个搞自然科学的人对社会科学领域学者的言论下结论? 此后不久,我听说省纪委组成了专门的调查组,就我的“错误言论”开展调查。调查组组长是省委宣传部理论处副处长雷云,当时我并不了解这个人。他带领调查组进驻杭州大学后,特意找我谈了一次话。其实当时我有些抵触情绪,担心这次谈话又和上次一样,要回答一些令人可笑的、莫名其妙的问题。好在雷云同志态度友好,这次谈话也比较顺利。调查组广泛听取了杭州大学领导、历史系领导和有关教师对我的反映,同时也对我讲座的录音和其他有关材料细加研究,对省纪委整理的我的20多条“错误言论”逐条核实。正是这种“哪怕丢掉乌纱帽,也不能再制造新的冤案”的调查方针,才让我的事件得到了一个实事求是的结论,“属于思想认识问题,治学态度问题,宣传纪律问题”。 调查组将近一个月多月的调查结果形成了报告,并再次约请我谈话。他们这次将调查报告拿给我看,认为“(我)讲课的基调是宣传了爱国主义,引用了大量史料,又能联系群众思想实际,给人以一定的启迪和较丰富的知识,并且语言生动活泼,易为一般工人阶级所接受,因此,主流是好的。”但同时也“敲了我屁股”,“讲课中也有一些不准确、不科学、信口开河的东西,乃至出现某种错误,对此,必须给以严肃的然而是善意的批评,使其引以为戒,接受批评,不再重犯”。 看到这个报告,我始终悬着的心放下了。其实,我并不是害怕。我是工人阶级家庭出身,“根正苗红”,又深受党和国家多年来的培养和教育,一直衷心拥护党的各项方针政策。而且“文革”期间,我就在五七干校劳动改造了2年,放牛了7个月,开了3个月拖拉机,应该经历的磨难早已打磨了自己。但我百思不得其解的是,为什么已经粉碎“四人帮”了,已经“真理标准问题大讨论”了,还要误解、指责、歪曲,甚至是迫害?为什么我坚持以传达授业解惑为己任,却因莫须有的事情被横加指责?我仍有些委屈与不平,但同时我也知道,在全国清除精神污染的大背景下,调查组能给出这样一个结论,也不容易! 要说这件事情对我没有影响,是不可能的。现在回头看看,我的职称、工资都受到了一些影响,评副教授延期了2年,退休工资比其他人少了几块。但整件事情过去后,我仕途和学术还是比较一帆风顺的。1984年6月,我被任命为杭州大学教务处副处长。1988年,晋升了教授,又升任校长助理。90年代,担任了学校教务委员会副主任(享受副校级有关待遇)。“四校合并”后,我又回到了历史系继续当系主任,兼任教育部文科教学指导委员会委员。

补两件事: 一是我的读书生涯。 我是1956年大学开始向工农子弟开门,被招进当时的浙江师范学院(1952年高校院系调整时开办的院校)读书。学校不交学费,供伙食,还有几块钱“助学金”。我家里既无钱也无“家学”底子,全家(除母亲,还有一个妹妹,二个弟弟,还有一个祖母)全靠父亲干电工工资养活,当时(1951年)父亲被招聘从温州来杭州浙江麻纺厂当动力科长,每月大概八、九十元,算是高工资,我正好来杭州念大学,父亲给我每月三元的零用钱。原先我在1949年前读过四所小学、半年私塾、二年半初中,从1953年至1956年几个同学一道考进省立处州师范学校读书,毕业后可从事小学教学,早日拿工资贴补家用。当时的丽水还没有电灯,也不通汽车,我们是从温州雇了一条小船(称“蚱猛船”)朔瓯江三天三夜划到丽水。学校在三岩寺,原先英士大学的校址,全是平房,我们几百人住一个大屋,设在田野中。1956年师范毕业时被选拔去考飞行员,无奈体检不合格,学校给我二个选择(我在学校当了二年半学生会主席,1956年7月还加入了中国共产党,学校没党组织,我们四位同学是在县委通过的),一是到团县委工作,一是读大学。我选择了念大学。原来还是想读二年专科(政治教育专修科),毕业早日拿工资,正遇1957年“整风运动”,取消政教科,我选择读了一个月中文系,后转念历史系,从此我的人生路就开始转向了。1960年本科未毕业,学校送我去北京中国科学院中国近代史研究所进修。 在政治专修科读书时,开始接触了马恩的《共产党宣言》,马克思的《资本论》第一卷,列宁的《两个策略》、《进一步,退二步》,这些经典著作在当时根本读不懂,而在书的字里行间划了不少红杠杠,完全是囫囵吞枣,对《联共布党史》是读懂一些。转到历史系后,听了黎子耀、沈镜如、沈炼之、胡玉堂、谢兆熊、张慕謇、叶作舟、徐规等等老师的课,受到了他们的教导。到北京进修那完全是另外一套,主要是读书,做卡片,读了不少书,差不多作了上千张卡片。 二是我在北京近代史所进修期间的活动,这是生平的一个“读书”转折点。我在《风雨与阳光——金婚忆》一书中有一大段、流水帖式的文字叙述: 树标在北京中国科学院近代史研究所进修是1960 年至1962 年,头尾有三年,该所在王府大街东厂胡同一号,是同考古所在一个大院里,中间隔了一座小山头,山上山下的房子是两个所混住在一起的,不过考古所的大门开在王府大街上,面向东,对面就是大同酒家。近史所的所长是范文澜、副所长是刘大年,考古所的所长是夏鼐,考古所还同中科院图书馆在一起。树标在近史所中国现代史组进修,该组的人员有十几位,组长是汪士浩(后来还任过中国革命博物馆馆长) ,同仁有胡庆钧、王爱云、丁原英、黄德昭、夏良才、罗超、单斌、王来棣、陈宁生等,大部分均已去世,我们朝夕相处了几年,值得怀念。在近史所进修期间,有过如下几件事:一件是在中央党校住了半年,参加田家英主持的《中国通史) (郭沫若任主编)中国现代史部分工作,当时田家英四十多岁,听他讲过不少话,尤其是跟随田给将军们作《毛选》第四卷的报告,听了田的报告,非常佩服。还拿到了田的讲话稿,当年建筑部的干部要我们给他们作辅导(毛选)四卷,树标不知天高地厚地给建筑部的干部在大礼堂作"辅导报告",还混了一餐四菜一汤的饭(当时正处国家困难时期,食品供应极其紧张) ,还给了一点礼品(一本宫灯的影集,讲课费是没有的)。第二件是参加何干之主持的蒋介石传编写组,打了一年的下手时,写了一篇纪念文章《与干老朝夕相处一年的点滴回忆——兼说蒋介石传的出版》。第三件是参加讨论李新主编的《中国新民主义时期通史》四卷本,该书稿由几位大员参与(蔡尚思、陈旭麓、孙思白、彭明) ,树标也不知道天高地厚、胆子大,每次讨论会总说出几十条意见,实际上是一些大大小小的订正,因为近史所的图书资料容纳了几乎所有民国时期出版的旧书刊,可以吹毛求疵地对照找出书稿的异议。这本来是树标向几位"大师级"老师学习求教的极好机遇,而不知山高水深、德艺高超,有幸同他们在近史所"东山"上相处的一段时间听他们讲述的不少史事。后来,陈旭麓先生在华东师大任教务长,对树标、国芬在师大相遇时还有不少照料。蔡尚思先生任复旦大学副校长时,树标拜望蔡先生时,蔡还说过他在近现代思想史方面的书比近史所还要多,可见先生之渊博。李新先生对树标这个当时以年轻人留下较为深刻的印象,在日后多次的学术会议上相遇,总把树标作为当年编写组的同仁而亲热对待。第四件是同波兰学者谈了远东慕尼黑阴谋及其破产的专题。当时外交部门接待了这个任务,可能国内专门研究的人较少,就把这事交给近史所,树标也不知天高地厚,就承担了。当时主要是阅读了《八路军军政杂志) (一套几十本) ,以毛泽东的那篇文章(《揭破远东慕尼黑的阴谋》, 1941年5月25日)为指导,草拟了一份长长的稿子。以树标二十几岁的胆识,在北京饭店同这位波兰学者交淡了几个小时。第五件是1961 年7月在《光明日报》一个版面上发表一篇题为《在中国近代史上反帝大旗是中国共产党第一个高擎的》的文章,拿了八十多元的稿费,相当树标二个月的工资。这篇长长的文章,只是一个资料性的汇总,巧的是纪念中共诞生40 周年,董老(必武)刚发表了一篇此类回忆文章,树标又是在近史所。第六件是树标同国芬的通信中,谈了不少中苏关系破裂的正面看法,很遗憾这些信件在"文革"中全部烧毁了。第七件是一有空就到北京一些旧书店买一些有用的、比较便宜的书籍。当时一本旧书是几分几毛钱,而且是原版本,如《论列宁著帝国主义是资本主义最高阶段》,是1954 年出版,由苏联的依·法澳尔金著,兆凝译,只卖五分钱;如《中国近代史参考资料》 ,是中国书店1949 年5月再版,杨松、邓力群编著,有400 多页,只卖五角钱;《日本资本主义发展史》1953 年出版,日本野吕荣太郎著, 270 多页,只卖三角钱;如《列宁斯大林论中国》,人民出版社1953 年出版,也只卖三角。树标一个月工资只有43 元,只能买几本便宜的书,对贵的、有价值的只能是"望书兴叹"。第八件是1960 年底参加中央国家机关工作队赴河北昌黎卢龙(唐朝安乐山的节度府所在地)饮马河大队贯彻周总理下达的"挽救农村危局"十二条指示。真正吃到了苦,一天只吃六两口粮(六谷面三两、地瓜面三两) ,加了一些榆树叶、地瓜叶混煮着吃,树标吃到二度浮肿进公社吃"营养灶"——喝大米稀饭。树标在北京的生活是丰富多彩。国芬在1961 年暑假赴京过假,我们在京玩了一个暑期,国芬住在近代史所的"东山"上(当年为段祺瑞的花园)。北京的食品既缺又贵,我们二人在饭店吃一碗汤,只有几片火腿,要四元多,相当树标一个月工资的十分之一。国芬在北京留下20 多张照片,可惜没有二人的风景合影,幸亏一张二人在"上海迁京中国照相"的合照。还有一张与国芬一道赴京探亲的新疆大学的教师帕大莫与斯拉莫(帕的男友,在中央民族学院进修)及其他新疆朋友,我们有12 个人在天安门前合影留念

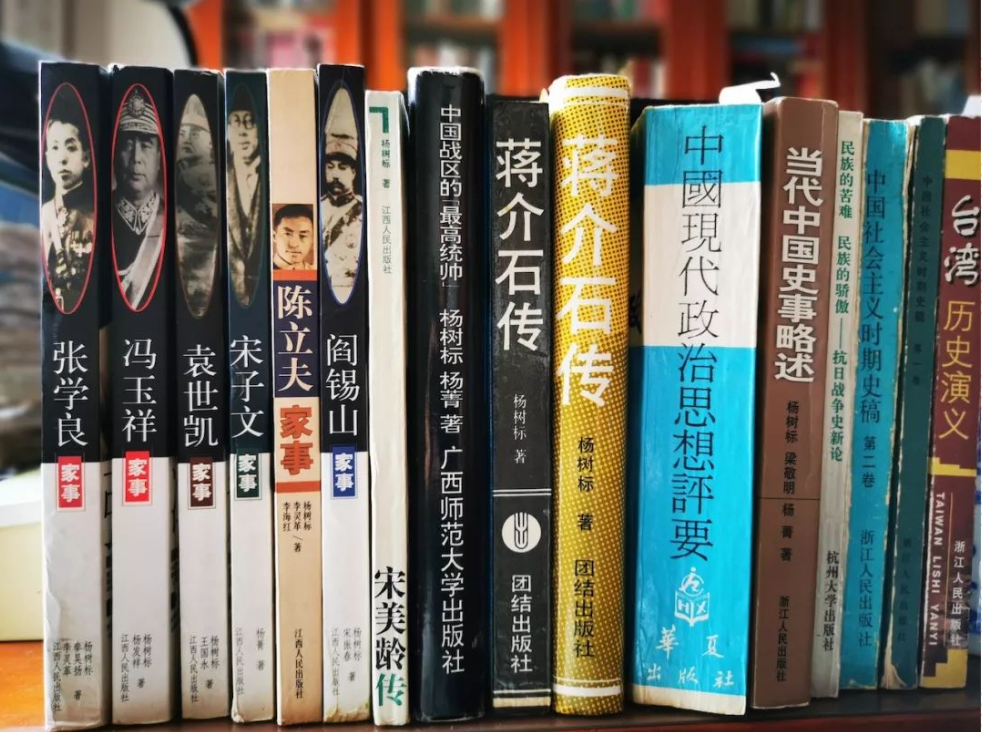

1996年开始我作为博士生导师带博士生,前后带了近三十名博士生,每年招收二至四名博士生。同这么多博士生的相处中,我们互教互学,尤其是博士论文的指导中,我学到了不少,其中随着博士论文的展开,我读了不少书。首先在教学中,我进行改革,不像传统的再用史料讲一遍,我给博士生发了几本书,一本是梁启超的史学研究法,一本是《王国维之死》,一本是《寻墓者记》,一本是《蒋介石传》,这四本书是针对博士生的专业课:史学研究法、国史(当代中国史)和民国史。其次是给出版社(江西人民出版社)写民国要人“家事”,即袁世凯、阎锡山、冯玉祥、李宗仁、张学良、陈立夫、宋子文、汪精卫、孔祥熙等几位民国要人的“家事”,均由江西人民出版社出版。写民国要人“家事”也是全国第一套。再次是博士论文,有几个方向:一是当代史,如户籍史、民办教师史、法制史、抗美援朝史等,二是地方史,如余杭的塘栖、浦江的郑宅、山东的济南等,三是结合博士生所从事的专业,如中国石油发展史(从一个加油站说起),如大学生的政治思想走过的路程。由于这些论文的方向不一样,我也是跟着边干边学。这些博士生的论文大部分均由出版社正式出版,不能说我的博士生个个优秀,但都毕业了,有的任高校第一把手(党委书记),有的任高校图书馆长、系主任或处长,大部都当上正教授或博导,有的教书相当出色。 04 2008年我胃癌大开刀(胃全部切除),当年是七十岁,我考虑到我从事的民国史(主要是蒋介石的研究)的“后继”问题。正巧,我女儿杨菁于1995年由南京大学博士毕业,与我的研究领域方向一致,她经茅家琦、张宪文等导师的训导,南京丰富的民国史资料的积累,回杭后与我共同从事这个领域的学习与教学、研究。《蒋介石传》的上册(1949年前),杨菁作了大量补充,尤其是抗战部分,对蒋介石在抗战期间的四百多次演讲作了细读与研究,对九一八事变的所谓“不抵抗主义”、庐山训练、抗战中的十几次大战役,尤其是抗战期间蒋介石召开的军事会议等均作了新的补充与叙述。我们又共同出版了一本《抗战时期的蒋介石》(国内也是第一本)。我们共同对《宋美龄传》作了修订,此书先是江西人民出版社出版(1997年,也是第一本),2010年浙江大学出版社出版了重新修订版,先后印行八次。杨菁的文笔较强,把宋美龄传作了大的修改。杨菁自己出版了几本有关的专著:《战时外交家宋子文》、《历史关口:宋美龄与西安事变》、《像倪桂珍那样做母亲》、《孔祥熙家事》等,尤其写倪桂珍的那本书,我觉得很难写,杨菁竟然把它写出来了,而且反响也很大。杨菁的成就,是我最大的欣慰。她毕竟是南京大学培养出来,现在也当了十几年的教授。 说到这里,我有不少遗憾。一是我很想把“家事”这套书写完整,二是我很想把我手头的几十部有关民国要人的日记(历史系还藏书几十部)中的历史与有关回忆录中的历史整理出一部书,三是二蒋(蒋介石与蒋经国)笔下的古今中外历史人物这一本书未出版出来,不少博士生同我共同写了一百多万字。我已“力不从心”,表现是比较懒于再动笔。还有一件遗憾的事。我从事当代中国史(中华人民共和国史,简称“国史”)的教学与研究也比较早,也有一定的成就。在“文化大革命”期间,我同政治系的王学启、姚鸿瑞等教授就开始“国史”的教学与研究。当时经省委领导批准(省委副书记赖可可签发,全国首次),我们几个人在省档案馆等处查阅了建国后的档案文件资料,摘抄了近百万字,并编写了《中国社会主义时期史稿》第一卷(1949—1956)与第二卷(1957—1966),召开了全国党史专家与教师一百多人的座谈会(建国后的第一次),教育部政教司司长李政文亲自参与这次会议。第一卷正式出版时,廖盖隆写了序。第一卷、第二卷出版后均获省社科一等奖。教育部委托杭州大学为全国高校党史教员办了培训班,我为该班一口气讲了十五天的课。之后,我同梁敬明、杨菁二教授合著了《当代中国史事略述》(正式出版,四十三万字,2003年7月),我还担任过全国高校国史会副会长和浙江省当代史学会第一副会长,较长时间给本科生、研究生开设这门课。我对中国当代史的教学与研究非常热爱,也发表了不少文章,尤其对几百万字的档案资料细读过,对不少史事有一些见解。杭州大学在当年对“国史”的教学与研究是走在全国前头的,可叹王学启等教授均仙逝,杭州大学又归入“四校合并”,此领域就淡薄下去了,我心里始终隐隐作痛。

“神龟虽寿,犹有竟时。腾蛇乘雾,终为土灰。骥老伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。盈缩之期,不但在天。养怡之福,可得永年。”(曹操)我力争把遗憾的事做了,恐怕“犹有竟时”、“终为土灰”,“盈缩之期,不但在天”! 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |