| 编者按 济济多士,乃成大业;人才蔚起,国运方兴。回顾浙大百余年办学历史,大师云集,群星璀璨,成绩斐然。为传承浙大文脉,弘扬求是精神,特推出“致敬求是‘大先生’”专题栏目,选编纪念研究浙大名师相关文章,展现求是师生精神风貌。本期推出田正平、潘文鸯《郑晓沧与国立浙江大学》(上),以见先辈风范,扬求是校风。 郑晓沧简介 郑晓沧(1892-1979),名宗海,字晓沧,以字行世。浙江省海宁人,我国现代著名教育家。郑晓沧从1929年8月起,一直在国立浙江大学执教、任职。新中国成立后,郑晓沧继续担任改名后的浙大教授;1952年院系调整后,郑晓沧任浙江师范学院、杭州大学教授,1962年任浙江师范学院院长;1964年浙江师范学院迁金华,郑晓沧回杭州大学,任教育学系教授、杭州大学顾问、浙江省教育学会名誉会长。1979年逝世。 作为一位现代教育家,郑晓沧一生的教育活动基本上没有离开过国立浙江大学,郑晓沧对国立浙江大学的发展做出过重要贡献,产生过重大影响。全面系统地研究郑晓沧与国立浙江大学的关系,不仅有助于厘清郑晓沧在国立浙江大学期间教育、管理的具体活动,对浙江大学的校史研究是一个有益的补充,而且有助于更加完整地探讨郑晓沧的教育思想,从而丰富对作为现代教育家的郑晓沧的认识。 一、初到浙大,肩负重任 1929年8月,37岁的郑晓沧来到了国立浙江大学。这所位于杭州蒲场巷(现大学路)普慈寺的高等学府,前身是他青少年时代曾就读过的浙江高等学堂。在这里,他度过了六年的光阴,得到多位名师指点,其中就有当年教授他外国语和经济学的邵裴子先生。已过而立之年的郑晓沧在美国学成归来后已经为国内的教育事业奋斗了十多年,而当年浙江高等学堂的老师、校长邵裴子当时是国立浙江大学文理学院院长。这次正是受恩师的邀请,郑晓沧回到了阔别多年的母校。

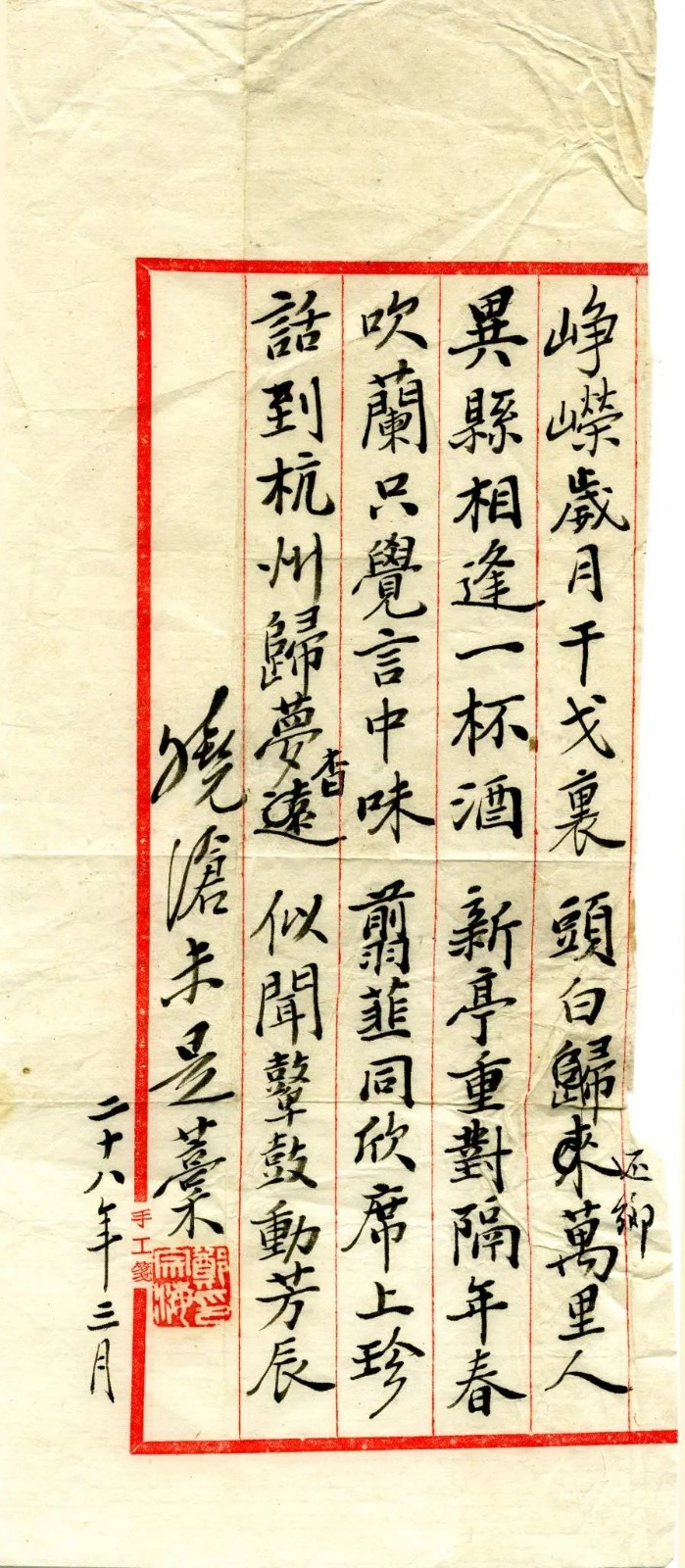

郑晓沧手稿 此时的国立浙江大学只有工学院、劳农学院和文理学院三个学院,其中文理学院更是成立仅一年,下设中国语文、外国语文、哲学、数学、物理、化学、心理学、史学与政治学、体育学、军事学10个学门,没有教育学学门。郑晓沧刚到浙大,便受聘着手创办浙大教育学系。 邵裴子聘请郑晓沧创办国立浙江大学教育学系,可以说是慧眼识人。郑晓沧1914年从清华学校肄业后赴美留学,曾在威斯康星大学和哥伦比亚大学师范学院攻读教育学,获得教育学硕士学位,1918年学成归国后,先后任南京高等师范学校(1921年后改称东南大学)教育学教授、浙江省立女子中学校长、浙江省教育厅科长、江苏省教育厅科长、第四中山大学(国立中央大学前身)教育学院院长等职。因而,在教育理论和教育实践上,郑晓沧都有着深厚的造诣和丰富的经验。 经过短期紧张的筹备工作,1929年9月,国立浙江大学教育学系成立,郑晓沧被任命为首任系主任。教育学系创办之初规模并不大,但拥有一批杰出的学者担任教职,如孟宪承、俞子夷、黄翼、沈有乾、庄泽宣等。 1931年,郑晓沧和黄翼一起创办了教育学系附设的培育院,由黄翼负责,招收幼稚园儿童,此举可以说是开国内风气之先。培育院创立后,一方面可以按照心理学原理来培养儿童,另一方面也便于研究者随时观察儿童行为,有利于国立浙江大学儿童心理学研究的开展。 培育院的创立与郑晓沧重视教育的心理和生理基础密不可分。郑晓沧在哥伦比亚大学读书时,曾受教于著名哲学家、教育家杜威,并对他的学说十分推崇,在介绍杜威教育思想方面做了较多工作。在他早年翻译的《杜威氏之教育主义》一文中便写道:“儿童自己之本能,实为一切教育之源泉与资料。故教者不知所以联络儿童固有独行之动作,则其教育必自外铄入。虽或有外观的结果,然已失教育之真价值。故不明个人心理的组织与其行为,则其教育程序必无统系而近于武断。” 郑晓沧也十分重视教育的生理基础。早在著名生物学家贝时璋刚来浙大创办生物学系时,郑晓沧就拜访过他,并对生物学表现出强烈的兴趣,还为生物学系的选址出谋划策。郑晓沧要求教育学系的学生都要选修生物学各种课程,因为他认为,教育研究“必须运用科学方法。在研究教育问题时,应通过科学实验,严格的依据科学方法,获致正确结论”。郑晓沧的这一思想在成立不久的国立浙江大学教育学系得到贯彻,学生们选修生物学系的课程,扩展了知识领域,并为今后的进一步发展打下了坚实的基础。 1935年,“一二•九”运动的消息传到浙江大学,浙大师生积极响应,组织学生赴南京请愿。当时的校长郭任远见无法阻止,竟联络杭州治安当局,将全部学生代表名单和宿舍号码交给公安局和警备司令部,在学生赴京请愿前一天深夜把学生代表们拘捕。请愿失败后,浙大学生对郭任远利用外界军警武力干涉学生活动十分愤怒,遂召开全体同学大会,决议实行罢课,以驱逐郭任远,发起声势浩大的驱郭学潮。郭任远被迫离开学校后,教育部电告浙大成立临时校务委员会,由郑晓沧(代理校长)、李寿恒(工学院院长)和苏步青三人组成临时校务委员会,负责维持校务。 不同于郭任远管理学生的独断专行,郑晓沧待人温和,和他人有不同的看法时,并不粗鲁地强迫对方接受自己的观点,而是给予对方尊重。有一次,他询问学生一个问题,学生的答复是错的,但郑晓沧却婉转地说:“你的答复可能是另一种想法。不过,假使按照我所说的作答,是不是更为妥当?”随后说出了正确答案。学生心里非常明白自己是错了,但并不感到太难堪,心悦诚服地接受了。郑晓沧这种谦和的处事方式使他在浙大具有较好的人际关系,并受到师生的敬重。由他出面处理学潮,学生的激烈情绪自然减少许多。 因而,郑晓沧出任校务委员会主席之后,虽然未能立即平息学潮,但经过他的努力,学校行政当局和学生之间紧张对立的关系逐渐缓和下来。郑晓沧竭力维持浙大校务,积极为学校正常教学的开展做各方面的工作。学潮期间,蒋介石亲临浙大巡视,要求学生立即复学,并对学潮态度有所转变。郑晓沧和学生代表们商谈,讨论复学的步骤,并陪同学生代表施尔宜(后改名施平)和杨国华面见蒋介石。之后,郑晓沧劝说施、杨两人遵守政府命令,使他们最终能够从浙大顺利毕业。1936年4月,郭任远辞职获准,被开除的同学恢复了学籍,学潮平息。 二、协助新校长,尽心尽力 郭任远辞职后,新校长人选未定,代理校长主持校务的郑晓沧积极推荐曾在东南大学和他共事过的竺可桢担任国立浙江大学校长一职。1936年3月11日《竺可桢日记》有如下记载:“据叔谅云,首先推余长浙大者为郑晓沧。” 竺可桢(1890-1974),浙江绍兴人。早年留学美国,入伊利诺伊大学农学院学习,毕业后转入哈佛大学研究院地理系专攻气象,获博士学位,回国后历任武昌高等师范学校教授、南京高等师范学校教授、东南大学地学系主任、中央研究院气象研究所所长等职。竺可桢虽然没有很丰富的教育行政工作经验,但在当时已是国内的著名学者,在中央大学“易长风潮”中,学生希望他出任中大校长的呼声很高,在国内学术界有很高的威望。学者出身又是浙江人的竺可桢出任浙大校长,更容易受到浙大师生认可。基于上述考虑,郑晓沧积极向有关方面推荐竺可桢出任浙江大学校长。 1936年3月初,在竺可桢同意就任浙大校长但还未上任之前,郑晓沧便给竺可桢写了一份详细的文字材料《浙江大学概况》。据1936年3月9日《竺可桢日记》记载:“接杭州郑晓沧寄来《浙江大学概况》,中述浙大成立经过情形,于郭任远任内各项工作叙述甚详。大致郭任内重要政绩在于增加军训,使学生生活军队化;于杭城太平门外购地千亩为新址基础;改变内部组织,如农学院之分系不以畜牧、农艺等名称,而用农业动物、农业植物等等。”此外,材料中还介绍了浙大目前的教职员工情况等。这份材料为竺可桢尽快熟悉浙大现状提供了很大的帮助。后来,竺可桢到浙大就职后提出的《大学教育之主要方针》中就提到了民族自由与个人自由、军训与组织化、教授人选、校舍等问题,这显然与郑晓沧的报告不无关系。

竺可桢(左)与孟禄、郑晓沧(右)合影 半个月之后的3月22日,郑晓沧又亲赴上海与竺可桢见面,介绍了浙大军事管理的难题,并汇报了浙大目前的人事状况。当日的《竺可桢日记》记载:“据晓沧所云则知军训实施尚无问题,而军事管理实为惟一难题。余对于此事目前亦无坚决主见,非与雪艇一谈不可。据晓沧云,“职员中总务处李伟超与郭同进退,此外尚无所闻。教员方面朱一成有赴实业部就技正之说,而农学院则几于全院乏人主持。关于经费方面省方担认多少、教职员薪水每月发几何,渠亦均不了了。余请其回校查复。”郑晓沧回杭后的第三天即3月24日就发快函回复竺浙大经费问题。 郑晓沧提供的这些信息为竺可桢在就任前延聘相关教职人员和争取浙大的教育经费提供了重要的参考依据。收到郑晓沧快函的第二天即3月 25日,竺可桢便去见了教育部部长 王世杰,商谈浙大经费问题;3月26日竺可桢又去找中央农业实验所副所长钱天鹤,“嘱 其为浙大物色农学院院长人选”,并和钱讨论农学院发展规划。此后的将近一个月里,竺可桢的活动主要都是围绕与教育部交涉经费以及安排浙大人事这两点。 1936年4月21日,竺可桢抵达杭州。因为初来乍到,所以他在人际关系和校务处理上,可以说几乎事事都有赖于郑晓沧的意见。《竺可桢日记》的下述记载清楚地反映了这种关系: 1936年4月21日:“七点至杭州城站……略憩后,即偕刚复等访晓沧于龙游路寓所,谈校内经济状况及学生情形约三小时。十一点回。” 4月22日:“九点郑晓沧来,即偕刚复、志超、晓沧往里西湖廿二号王庄晤郭任远,谈约二小时。并嘱李伟超来郭寓会面,决定于廿五晨正式移交。” 4月23日:“晨七点起。八点半出至龙游路晓沧寓。因昨闻陈叔谅报告谓农学院学生今晚开会讨论院长人选问题,故约晓沧至梁庆椿寓,适梁已赴农学院,故在寓等约一刻。” 4月24日:“晚七点偕晓沧、志超赴太和楼应郭任远之约。” 4月25日:“未几晓沧来。偕刚复、晓沧至浙大校长官舍,李伟超已先在,遂视察官舍一周。教育厅许绍棣来,乃教育(厅)派来监盘者。任远未到,以李伟超代……余与李伟超、晓沧、刚复等先至总务处,接见会计钟孝澄等。” 可以看出,在完成校长移交手续的过程中,竺可桢对郑晓沧十分信任,郑晓沧对竺顺利接手浙大校长一职起到了不可或缺的作用。 竺可桢对郑晓沧的信任当然并不仅仅是因为郑晓沧熟悉浙大情况,更重要的原因在于两人有着相似的留学背景和共同的办学理念。

竺可桢与郑晓沧两家人合影于杭州西湖高庄 1936年5月4日,竺可桢在担任浙大校长后第一次出席学校纪念周的讲话中就指出:“……在学校,纪念周犹有命意,即对于训育方面有所裨益。在中国书院制度,德育较智育尤为重要,而现行中国大学学制模仿美国,如考试制度、学分制度,但美国学制对于训育全不注意。国际联盟前三年所派几位专家如Becker、Tony、Langevin均不赞成美国制,即美国本国教育家如Lowell亦拟更张制度,如哈佛、耶鲁均用导师制,要有指导学生行为之任务。”此后,浙大在全国大学中率先实行了导师制。而早在1923年筹办杭州大学时,郑晓沧便在给杭州大学董事会的信中写道:“故于选聘教师时,见有道德高尚而其学术足以教人者,尤宜亟为罗致,将来或可采英国牛津剑桥大学与美国泼灵斯顿大学所以增多师生间接触机会之各种制度,减少教师课务上负担,俾学生能于无形中得到其佳美精神则尤善矣。”很明显,在大学里实行导师制,加强对学生道德品质方面的熏陶和教育,是竺可桢与郑晓沧不谋而合的主张。 在聘请教职员方面,郑晓沧和竺可桢也有着相同的见解。郑晓沧对当时国内许多学校“三年级生有能西洋之跳舞而未知孔孟为何人者”的现象感到忧虑,因而十分重视本国文化和语文的教育。在竺可桢到任前,郑晓沧就告诉他浙大“国文竟无一个教授”。因此,竺可桢上任后,便请托郑晓沧“接洽邵裴子,请其为国文系主任”。之后,郑晓沧还联系了吴震春来浙大担任国文教席一职,并陪同竺可桢多次拜见国学大师马一浮,请其为学生授课。可惜的是,邵、吴二人最后均未能来浙大任职,马一浮也是多次推辞,直到抗战爆发后才在泰和应竺可桢之聘,设“特约讲座”,为浙大学生讲授国学。 竺可桢到浙大后,在郑晓沧等一批与其有一致的大学理念的教授的协助下,短短一年内,“浙大声誉日增,报考人数也有显著增长”。然而,好景不长,1937年,由于日寇铁蹄的步步逼近,国立浙江大学被迫在校长竺可桢的带领下举校西迁:1937年9月,浙大初迁天目山、建德;1937年12月,浙大继迁江西吉安、泰和;1938年7月,再迁广西宜山;1940年2月,终迁至贵州遵义、湄潭。在浙大西迁的过程中,郑晓沧尽心尽力协助竺可桢,在办学条件非常困难的情况下,坚持教学和科研,弦歌不辍。 1938年7月27日,教育部公布《师范学院规程》,规定该年度全国要设置师范学院六所,即国立师范学院、中央大学师范学院、西北联大师范学院、西南联大师范学院、中山大学师范学院及浙江大学师范学院。其中浙大师范学院由原来的教育学系扩充设立,郑晓沧被任命为院长。

而这一时期,国立浙江大学正面临新的迁校任务。1938年8月中旬至10月底,浙大师生在经历了漫长而艰难的长途跋涉后,陆续抵达广西宜山。初抵宜山,学校一切均待从头建设,对各院系也需通盘筹划。关于浙大师范学院的创办,竺可桢认为,最好的办法是在充分利用文理学院的人才和课程资源的基础上,再增加教育专业必需的教师和设备。所以,师范学院所有与文理学院相似的各系,都以文理学院的各系主任兼任主任。比如师范学院国文系主任由文理学院国文系主任郭斌和兼任,英文系则由梅光迪兼任,史地系由张其昀兼任,数学系由苏步青兼任,教育学系则由孟宪承任主任。另外,新设立的理化系由王琎担任主任。而师范学院教授、讲师、助教的聘用“则注重其教育经验或其对于教育之兴味”。这一聘用原则与郑晓沧推崇的瑞士教育家裴斯泰洛齐重视实践的教育思想有关,他曾说:“吾人固极需要教育的知能,却尤需要教育的热诚。赫尔巴特之学说固可贵,裴斯泰洛齐的精神殆尤可贵。” 同年10月中旬,郑晓沧赴重庆参加10月15-17日举行的全国高级师范教育会议,讨论师范学院的教学、行政、训育等问题,并做院务报告。也许是繁忙紧张的筹建工作影响了健康,师范学院的工作步入正轨不久,郑晓沧便生了一场大病,身体刚刚恢复便奉竺可桢之命,和陈训慈回浙江开辟新的工作——筹办国立浙江大学一年级分校,而师范学院院长则由王琎代理。 (未完待续......) 本文原载于《浙江大学学报》(人文社会科学版)2017年第47卷第3期。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|