| 在美国哥伦比亚大学图书馆,有一个尘封多年的档案卷宗,名为“杭州,1938”。今天我们再次打开这份档案,岳庙、灵隐寺、鼓楼堂,吴山、钱塘江、大塔儿巷,蕙兰中学、之江大学、广济医院……战争、杀戮、饥饿、困苦、救济、难民、微光……这些亲切又遥远的字眼在大洋彼岸挟裹历史的烟尘扑面而来。

围绕这份档案的,是80多年前杭州这座城市和她的人民的苦难岁月,档案的记述者,是当时在杭州的外国人,他们包括英国圣公会浙江主教高德斯、之江大学(浙江大学前身之一)校长明思德、美国长老会驻思澄堂牧师万克礼、蕙兰中学(杭州第二中学前身)校长葛烈腾等等,他们与杭州人民一起,经历了日军入侵杭州的至暗时刻,他们与中国人一起竭尽所能与日军抗争,对苦海求生的杭州百姓展开救济,以亲历者的视角,通过日记、书信、报道等,留下了杭州至暗时刻的城市记忆。 一 “我们开始理解了‘难民之城’这个词的含义。” ——万克礼,1938年1月22日 在“杭州,1938”的档案当中,以《万克礼日记》篇幅最多,最为引人注目。万克礼(Kepler Van Evera),1883年出生于美国,是美国北长老会传教士,1911年与夫人一起来到中国。他先在南京学习中文一年,1912年到达杭州开始传教,此后在杭州生活、工作将近40年,是驻思澄堂等的牧师,也是在杭时间最长的美国北长老会传教士之一,直到1942年被日军遣返回国。今天的上城区江城路一带,就是万克礼及其夫人曾经长期生活过的地方。

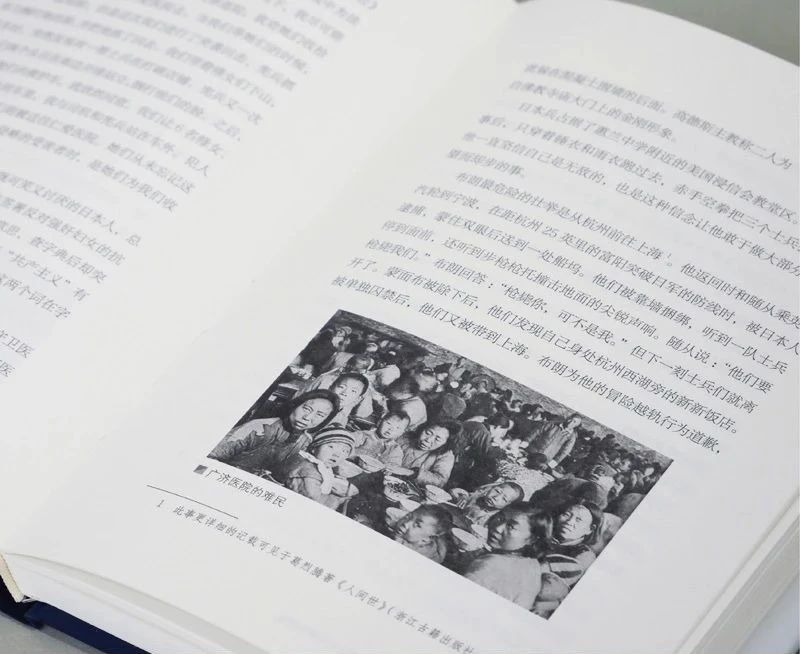

万克礼夫妇1937与1938年的新旧年之交,是杭州历史上最为黑暗寒冷的冬天。战争的阴影不断靠近杭州,每天有成千上万的人逃离城市,他们随身携带尽可能多的财产,有些人沿着浙赣铁路逃难,有的则逆钱塘江而上,其余人前往他们位于浙江省内各地的老家,更多人沿通往安徽的道路西行。 在这样的背景下,中国基督教青年会的秘书朱孔阳向广济医院(浙江大学医学院第二附属医院前身)院长苏达立提议,召集广济医院、仁爱医院(圣心医院)、杭州基督教青年会、蕙兰中学、弘道女中、冯氏女中的力量,组织高德斯、梅占魁(罗马天主教杭州总教区主教)、明思德、葛烈腾、狄尔耐等,与玉皇山道观的李理山道长、灵隐寺却非和尚、玛瑙寺本性和尚等一共 26位中外人士,共同组成了国际红十字会杭州分会和万国红卍字会杭州分会以及杭州华洋慈善团体联合救济会,在上中下三天竺、灵隐寺、太庙小学、玉皇山等设难民营,于岳庙设难民医院一处,预备对杭州难民开展全面救济。

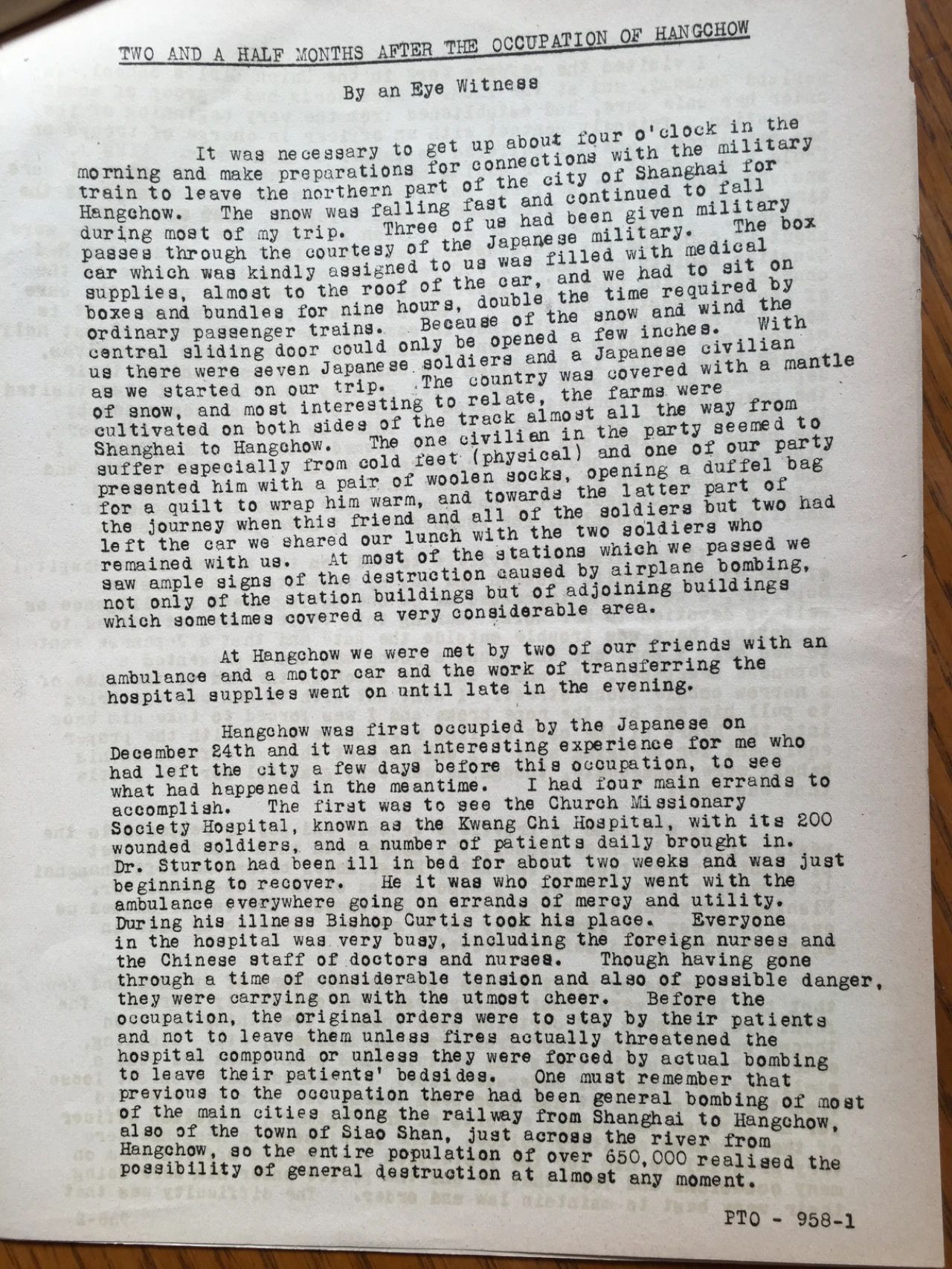

红十字委员会合照1937年12月24日,日军占据杭州,大肆烧杀劫掠,90%以上的民房被劫掠,不断有女性遭受凌辱迫害,“很多人的头被砍了下来,饥饿的猫狗在啃食尸体”,“日军从沿途乡下抢来大量的猪,赶到城里庆祝他们的胜利”,他们用门板生火烤肉,之后将房屋付之一炬。杭州人陷入极端恐惧,数万人涌入难民营,只为求得一线生机。 此时的万克礼担任红十字会委员会的司库一职,每日为难民的安全、食物、健康而奔波,《万克礼日记》的内容即源于此,其中完整记述了1937年12月23日至1938 年2月2日之间杭州沦陷前后的史事。它是日记,是工作笔记,同时也是万克礼给家人的书信:“1937 年12 月23 日。今天凌晨3 点45 分,巨大的爆炸声把我惊醒……我们从鼓楼那里的广济医院请到1 名医生、4 名护士……希望他们都不会有用武之处”” 12 月26 日。今晚我们收容了1200 名难民,昨天晚上只有150 名——全部都是妇女和儿童,种种关于强奸和劫掠民宅的讲述吓得他们命都快没了—— 可怜啊,太可怜了。” “12月28日。从女中回来后,我从宪兵司令部给基督教青年会打了电话,去问了一个问题,之后又去探访了丰乐桥教堂,他们那里的人极度紧张,因为一个日本兵翻墙进入教堂后面范牧师的住宅。”……

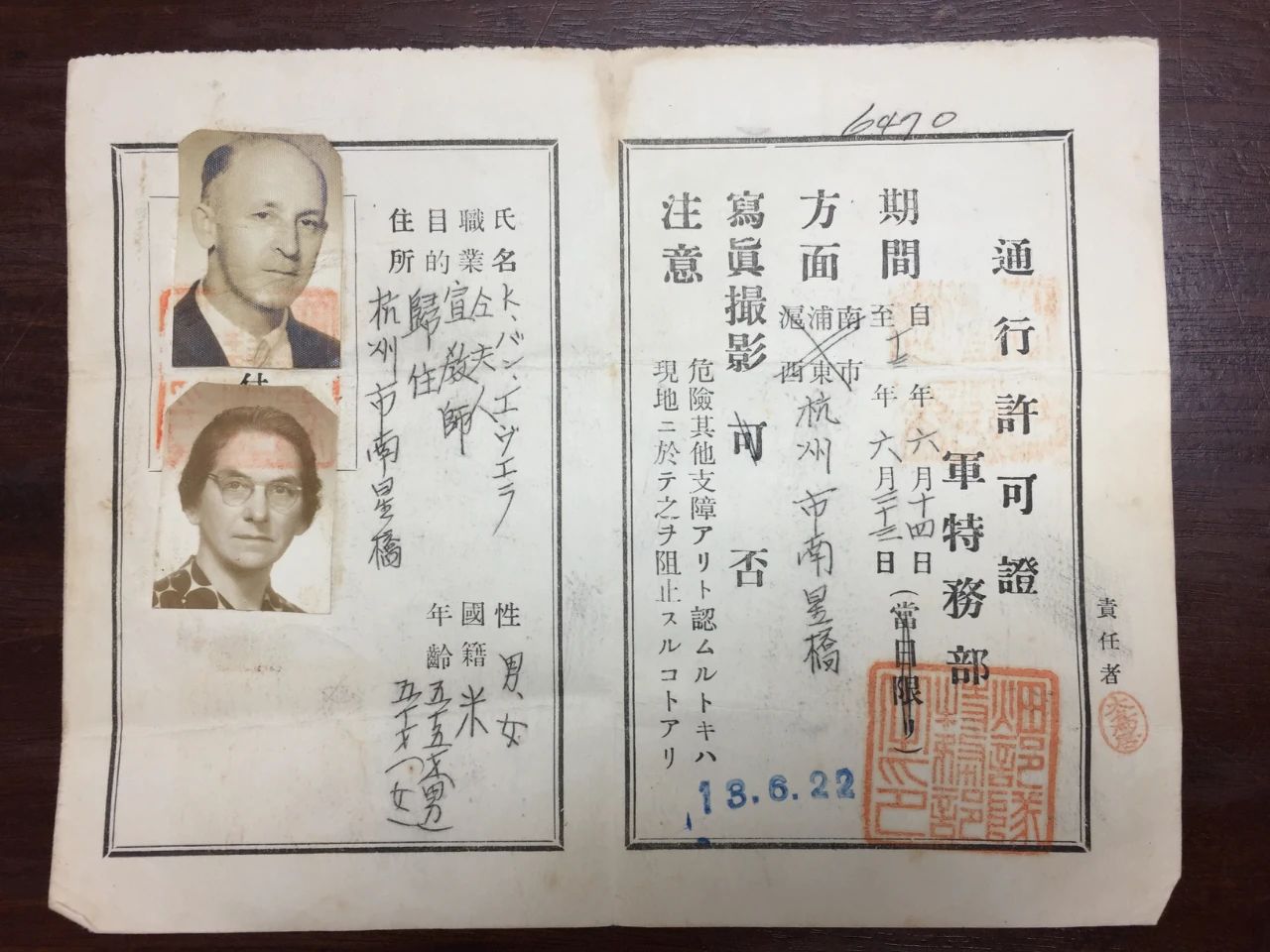

万克礼夫妇的通行证有些时候万克礼一天写有两篇日记,有些时候日记的内容戛然而止,它们是万克礼在烛光下、累极了的时候挤出时间来完成的,作为书信寄送给他在美国的家人。后来,万克礼夫人将其分为解密部分(可供公众公开阅读)和机密部分两类,今天我们看到的即是公开阅读的部分。万克礼夫人说:“我很珍视里面的每一个字,因为它比普通的描述更能勾勒出亲切的画面。” 二 我当时没有意识到,第二次世界大战(在亚洲)的第一枪就在那天打响了,中国此后进行了长达八年的全面抗日战争。如果有任何人质疑,谁是引起战争爆发的罪魁祸首,那么请他扪心自问日本军队在中国内陆附近100 英里处做什么! …… 1938 年新年过后,日本人在家家户户门前都摆放了门松——这是他们国家的习俗。

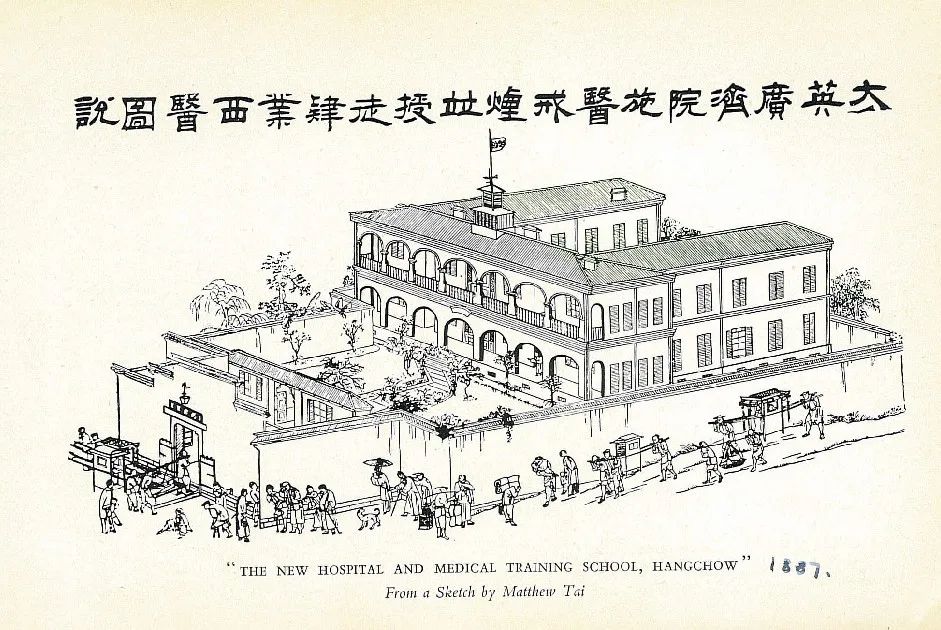

——苏达立《从教会医院到集中营》 1938年的苏达立(Stephen Douglas Sturton),是一个英国人,是广济医院的院长,是红十字会委员会的秘书长,也是一个在杭州生活了近17年的“杭州人”。1921年11月,新婚的苏达立和妻子苏安利(Ross Emily Jelley)一起来到中国杭州,在广济医院开启了他作为“医疗传教士”的人生旅程。当时的广济医院已经在院长梅滕更的努力下颇具规模,苏达立从零开始学习汉语,在广济医院、广济医校工作,1928年,继梅滕更、谭信之后,成为广济医院的院长。

苏达立(左)与梅滕更“同穿一条裤子” 1938年之后,苏达立以他的每一个身份为抗日救亡而努力。1942年11月,他开始被监禁于上海海防路集中营,失去人身自由,健康受到极大的损害,1945年6月被转移到北京丰台集中营,直到日军宣布投降。1948年,当苏达立开始用笔记录自己的人生时,他将回忆录命名为《从教会医院到集中营》,选择将这本回忆录的重点放在中国的抗日战争时期。

广济医院的员工在玛瑙寺外与救护车合影 苏达立无疑是中国抗日战争的实际参与者,他为中国的伤兵救治做出了许多努力。1937 年8 月13 日,淞沪抗战正式打响。8 月14 日,杭州上空迎来第一场空战。杭州军民以笕桥空军直接参战,“受伤的中国士兵开始陆续从上海战场由火车运达。一天,我们接到通知,要求准备在下午3 点接收35 个重伤员,但到了下午4 点,送进来的重伤员竟然超过60 人。医生、护士、配药员、行政人员将加床推进病房,冒着盛夏的高温为伤员清洗、喂食、换衣服、包扎伤口,……人们意识到中国医务人员竭尽所能的决心。” 1937年的深冬,苏达立又接受了杭州市政府的一项任务,由广济医院接收了1000名重伤官兵,以免他们在杭州沦陷后遭受日军杀害。 苏达立还是红十字委员会的秘书长,在的笔下,我们能看到杭州的这个“成分复杂”的组合是如何工作和运转的。因为没有共同的语言,他们刚开始要花很长时间用英语、汉语和法语讨论当时的局势。他们的每一个人都为了救亡坚定不屈,闪耀着人性主义的光辉。

寺庙客厅被改成了临时诊室,照片正中为苏达立 1938年夏天,大部分难民被分到两个营地,一处在蕙兰中学,另一处在玛瑙寺,为了预防难民营爆发血性水痘(黑天花)或者斑疹伤寒,必须大规模地给难民除虱。“根据轮回理论……佛教通常不允许杀生,鉴于此……红十字会医疗委员会会议在寺内召开,我提出了执行灭虱行动是否正确的问题。本性住持立刻回答,如果这个问题是关于虱子的生命重要还是人类的生命重要,还是应该将人类的生命置于虱子之上,于是棘手问题得以解决”。尽管成员们有不同的国籍、不同的信仰,但大家都抱着同样的为杭州人民服务的决心,委员会在9年之后仍在运作,战时及战后红十字会共召开会议多达200 余次,数万名难民由此得到庇护。 三 这些在杭外国人的文字中,往往对自身遭受的苦难轻描淡写,而详尽记录了日军的暴行与杭州人民的苦难。他们目睹,也亲历————梅占魁被一个日本兵殴打并用刺刀威胁;从中国海关退休的英国人慕天锡(Mr.George Theodore Moule)家里被日本兵抢砸,这位70 岁的老人被日本兵推倒在地,拳打脚踢。珍珠港事件爆发之后,对反法西斯同盟国的外国人,日本兵监视他们的生活,抢走财产、衣物,包括万克礼、葛烈腾在内的许多人被遣送回国,包括苏达立、高德斯在内的许多人被投入集中营,直至日本投降。

岳庙里的难民 1938年1月7日的《大美晚报》报道说:“我们不想用很大的篇幅来重述任何文明人都会感到痛苦的事情。但事实是,他们留下又一次杀害中国平民、强奸手无寸铁的女性、掳掠洗劫各种财产的记录。”这也是为什么这么多的在杭外国人在愤怒、困难和巨大的压力之下,用文字留下了真实的、丰富的杭州抗战记忆。他们不是旁观者,而是亲历者、见证者。

而在苦难之中,在杭外国人留下的记录中,也时常流露出对中国、对杭州的热爱。“医院已经破败荒废,污迹斑斑,但是我知道自己深爱这个饱受重创的老地方的一砖一石。”“我也很难想象世界有比中国人更可爱的民族,我很荣幸能为他们服务。”“如果我不去曾经工作过的地方,不去探访中国老朋友,不去和他们一起感受城市即将被燃烧弹摧毁的悲伤和恐惧,那么我就愧对彼此多年的情谊和忠诚。”……这些声音跨越时间与国界,照亮了那个历史黑夜中微弱却坚韧的人性之光,这正是中国人民同反法西斯同盟国以及各国人民并肩战斗的真实讲述。 2019年,蕙兰中学的后人、杭州第二中学的师生们将葛烈腾的自传《人间世》(Heaven Below )翻译为中文出版。此后,杭州师范大学教授周东华与杭州市档案馆合作,整理出最有价值的在杭外国人所记述的文字资料,由杭州师范大学副教授孙炜翻译为中文,是为《杭州,1938:海外档案中的日军侵华罪证》。全书分为三大部分,分别收录了苏达立的回忆录《从教会医院到集中营》、万克礼《万克礼日记》,以及明思德、葛烈腾、罗天利、费佩德等人的书信及《大美晚报》的报道等。本书绝大部分资料为首次翻译为中文,为抗战史研究提供了稀缺史料,为学界和公众提供了新的研究视角与宝贵资料。 “凝视共有的历史,导向跨越国境的历史共识。”杭州,1938,是中国抗日战争史的一部分,是世界反法西斯战争史的一部分。谨以此书纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80 周年。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |