| 婚姻六礼的每个步骤,都有与之相应的礼品或财物,唯纳征不同于其他五个节次,“昏礼有六,五礼用雁,纳采、问名、纳吉、请期、亲迎是也。唯纳征不用雁,以其自有币帛可执故也。”可见纳征礼是婚姻成立的关键,“纳征者,纳聘财也。征,成也。先纳聘财而后婚成。”故纳征礼又称纳币、聘礼,宋元时称纳成、纳财、财礼、聘财,现在俗称彩礼。

据《梦粱录》所载,南宋的男家细帖(又谓定帖),除写清楚议亲男子的个人身份、家庭情况、主婚尊长外,还要明白开列聘礼,“将带金银、田土、财产、宅舍、房廊、山园,俱列帖子内。”这是概说聘礼,关于它的文字记录,非常详细,兹具列于下: 婚娶之礼,先凭媒氏,以草帖子通于男家。男家以草帖问卜,或祷签,得吉无克,方回草帖。亦卜吉媒氏通音,然后过细帖,又谓“定帖”。帖中序男家三代官品职位名讳,议亲第几位男,及官职年甲月日吉时生,父母或在堂,或不在堂,或书主婚何位尊长,或入赘,明开,将带金银、田土、财产、宅舍、房廊、山园,俱列帖子内。女家回定帖,亦如前开写,及议亲第几位娘子,年甲月日吉时生,具列房奁、首饰、金银、珠翠、宝器、动用、帐幔等物,及随嫁田土、屋业、山园等。其伐柯人两家通报,择日过帖,各以色彩衬盘、安定帖送过,方为定论。然后男家择日备酒礼诣女家,或借园圃,或湖舫内,两亲相见,谓之“相亲”。男以酒四杯,女则添备双杯,此礼取男强女弱之意。如新人中意,即以金钗插于冠髻中,名曰“插钗”。若不如意,不如意,则送彩缎二匹,谓之“压惊”,则姻事不谐矣。既已插钗,则伐柯人通好,议定礼,往女家报定。若丰富之家,以珠翠、首饰、金器、销金裙褶,及段匹茶饼,加以双羊牵送,以金瓶酒四樽或八樽,装以大花银方胜,红绿销金酒衣簇盖酒上,或以罗帛贴套花为酒衣,酒担以红彩缴之。男家用销金色纸四幅为三启,一礼物状共两封,名为“双缄”,仍以红绿销金书袋盛之,或以罗帛贴套,五男二女绿盝,盛礼书为头合,共辏十合或八合,用彩袱盖上,送往。女家接定礼合,于宅堂中备香烛酒果,告盟三界,然后请女亲家夫妇双全者开合,其女氏即于当日备回定礼物,以紫罗及颜色段匹,珠翠须掠,皂罗巾段,金玉帕环,七宝巾环,箧帕鞋袜女工答之。更以元送茶饼果物,以四方回送羊酒,亦以一半回之,更以空酒樽一双,投入清水,盛四金鱼,以箸一双、葱两株,安于樽内,谓之“回鱼箸”。若富家官户,多用金银打造鱼箸各一双,并以彩帛造像生葱双株,挂于鱼水樽外答之。自送定之后,全凭媒氏往来,朔望传语,遇节序,亦以冠花彩段合物酒果遗送,谓之追节。女家以巧作女工金宝帕环答之。次后择日则送聘,预令媒氏以鹅酒,重则羊酒,道日方行送聘之礼。且论聘礼,富贵之家当备三金送之,则金钏、金镯、金帔坠者是也。若铺席宅舍,或无金器,以银镀代之。否则贫富不同,亦从其便,此无定法耳。更言士宦,亦送销金大袖,黄罗销金裙,段红长裙,或红素罗大袖段亦得。珠翠特髻,珠翠团冠,四时冠花,珠翠排环等首饰,及上细杂色彩段匹帛,加以花茶果物、团圆饼、羊酒等物。又送官会银铤,谓之“下财礼”,亦用双缄聘启礼状。或下等人家,所送一二匹,官会一二封,加以鹅酒茶饼而已。名下财礼,则女氏得以助其虚费耳。又有一等贫穷父母兄嫂所倚者,惟色可取,而奁具茫然,在议亲者以首饰衣帛,加以楮物送往,谓之“兜裹”。今富家女氏既受聘送,亦以礼物答回,以绿紫罗双匹,彩色段匹、金玉文房玩具、珠翠须掠女工等,如前礼物。更有媒氏媒箱、段匹、盘盏、官楮、花红礼合惠之。自聘送之后,节序不送,择礼成吉日,再行导日,礼报女氏,亲迎日分。先三日,男家送催妆花髻、销金盖头、五男二女花扇,花粉盝、洗项、画彩钱果之类,女家答以金银双胜御、罗花幞头、绿袍、靴笏等物。前一日,女家先往男家铺房,掛帐幔,铺设房奁器具、珠宝首饰动用等物,以至亲压铺房,备礼前来煖房。又以亲信妇人,与从嫁女使,看守房中,不令外人入房,须待新人,方敢纵步往来。 《梦粱录》中的这则资料,记录了南宋临安“丰富之家”的定礼、“富贵之家”的聘礼、仕宦和“下等人家”的财礼。方建新先生认为,《梦粱录》所载宋代定聘礼既多且繁,一般分三次进行,分别是下定礼、下聘礼和下财礼,同时指出宋代品官之家与富有之家的聘财水准,“一般品官富贵之家的定聘礼物十分丰富,据《梦梁录》卷二(十)记载,下定礼时,要送以珠翠、首饰、金器、销金裙褶及缎、茶、饼、羊、酒等物。下聘礼时,要备‘三金’:金钏、金镯、金帔坠。士宦大家还要送销金大袖等贵重衣服及珠翠等昂贵首饰、上等细巧杂色彩缎匹帛。最轻的财礼,下等人家也要送绢一、二匹,官会银锭一、二封。”方先生所言,亦有可细究之处,譬如,定礼、聘礼和财礼是否均为纳征之礼?官民聘礼如何区分?等等。因此,有必要对《梦粱录》的这段“嫁娶”文字进行再审读。 吴自牧所记述的“嫁娶”,完整地再现了南宋时代纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎的婚姻六礼程序,其中的定礼、聘礼和财礼,发生在女方许婚之后和出嫁之前,是由男方送予女方的婚聘之礼,显然并非男家请媒人向女方提亲时所带的纳采礼,亦不是“择礼成吉”的请期礼,那么就只能是纳吉礼和纳征礼。纳吉是指卜得吉兆之后与女方订婚,由“既已插钗,则伐柯人通好,议定礼,往女家报定”之句来看,定礼显然是指纳吉礼,而非纳征礼。既然排除了定礼,那么,余下的聘礼和财礼当是南宋的聘财。朱熹《家礼》中对纳采礼的界定,也可证明定礼不等于纳币之礼,“纳采,纳其采择之礼,即今世俗所谓言定也。”朱熹之论,虽印证了笔者通过婚姻六礼程序所作“定礼非聘礼”的推断,但也产生了一个新问题,即按《家礼》所言,纳采礼乃是定礼,与笔者“定礼即纳吉礼”的推断不符。其实,二者并不矛盾。由吴自牧对《梦粱录》一书的命名来看,他所记述乃是南宋繁盛时期的婚姻六礼,由纳采到亲迎,一个步骤也不缺,“矧时异事殊,城池苑囿之富,风俗人物之盛,焉保其常如畴昔哉!缅怀往事,殊犹梦也,名《梦粱录》云。识者幸改正之,毋哂。”朱熹《家礼》所记,是他删减之后的婚姻六礼,是个简化版,仅纳采、纳币和亲迎三个程序,由此,也许朱熹所定纳采礼是纳采、问名和纳吉综合而成,故而将纳采礼讲成定礼,也就不难理解了。至于南宋繁盛时期的纳征礼为何被分解为“下聘礼”和“下财礼”两个步骤?若从字义推之,其实二者合起来,恰是“聘财”。而且,《宋史•礼志》所载“诸王聘礼”中,也有“定礼”和“纳财”之分,“纳财”所需金器、綵、钱、锦、绮、绫、罗、绢、销金衣裳、首饰、马、羊、酒、果盘、银胜、罗胜等物,和吴自牧笔下的官民聘礼所用之物的种类大致相当。 聘礼所指既已明晰,接下来看看南宋的官民聘财。吴自牧笔下的品官,除“士宦”外,应当还包括“富贵之家”中的“贵者”。《宋刑统》承袭《唐律疏议》,对“贵”有着详尽的解释——“谓文武职事官三品以上,散官二品以上,及爵一品者”,即“官品贵者”。因此,吴自牧所述的“富贵之家”,应该是富民和“贵官”的组合。富民聘礼能够向官员看齐,当与“三金”等非身份标志有关。既然富民和“贵官”都可以“三金”为聘礼,中低阶官员如果家庭经济条件不错,当然也可以“备三金”送聘,家底单薄的低阶官员若无金器,“以银镀代之”自然亦是可以的。所以,随后就出现了“贫富不同,亦从其便,此无定法”的概括之语。这句话自然也适用于富民之外的其他平民之家。 吴自牧“更言士宦”之句中,列举了“销金大袖”和“销金裙”。宋时的销金是奢侈性消费,端拱二年(989)十一月九日,宋太宗首次下诏禁止销金消费,“其销金、泥金及真珠装缀衣服,除命妇许服外,余人并禁。”自此开始,至宋度宗咸淳八年(1272),由宋朝皇帝发布的、见诸文献记载的、有明确纪年的销金禁令共62条。其中,以宋真宗和宋高宗两朝最多。这些禁令讲得很清楚,士庶之家不得服销金。由此可知,吴自牧笔下的“销金大袖”和“销金裙”,代表着政治身份和等级消费,非命妇不许穿着。那么,“销金大袖”和可以替代它的“红素罗大袖段”,和宋代官员的品级应该是各自相对应的。之后的“上细杂色彩段匹帛”中的“上细”字,是“上等”和精细之意,标明了匹帛的等次和质量。既然有上等匹帛,当然也就有中等和下等匹帛,“或下等人家,所送一二匹”的匹帛等次和质量,当然不能和“上细杂色彩段匹帛”相比,二者自然也有着与之相对应的官员品级。再如“鹅酒”和“羊酒”之别,宋人视羊肉为贵重食品,因而,代表厚重财礼的“官会银锭”和轻飘飘的“官会一二封”,当也与官员品级相关。

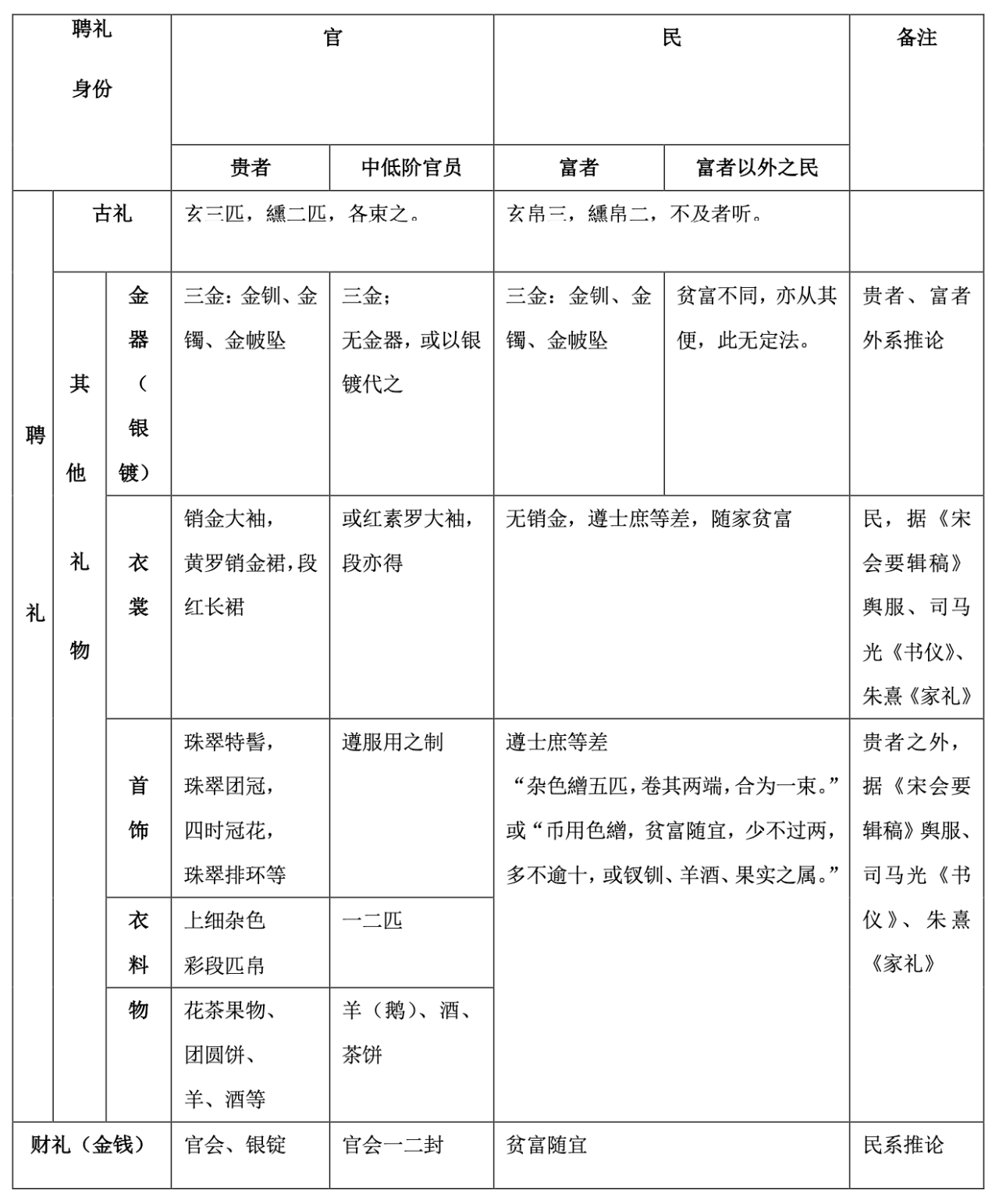

至于南宋临安庶民的聘财,除《梦粱录》所述的富人“当备三金”和富人之外的平民阶层“贫富不同,亦从其便,此无定法”外,朱熹《家礼》所载亦可窥其一端,“币用色缯,贫富随宜,少不过两,多不逾十,今人更用钗钏、羊酒、果实之属,亦可。”朱熹所言的“色缯”既有上限,也有下限,它和之后的“钗钏、羊酒、果实之属”是替代关系,而非并列关系。如此,南宋临安官民聘财等第的概貌渐渐显露出来:

|