| 1月24日上午8时12分,历史学家戴逸先生逝世。

(2019年戴逸先生出席《梁启超全集》新书发布会)戴逸先生生于1926年,生前为中国人民大学一级教授、清史研究所名誉所长,享受政府特殊津贴。曾任中国人民大学清史研究所所长,国务院学位委员会第二届历史学科评议组召集人,中国史学会第四、五届会长,第七届全国人民代表大会代表。1996年,被聘为北京市文史研究馆馆长。2002年8月至今,担任国家清史编纂委员会主任。2011年4月,被聘为中央文史研究馆馆员。2013年12月,获得第二届吴玉章人文社会科学终身成就奖。 戴逸先生最初从事中国革命史、近代史研究,后从事清史研究,是清史学科开创者之一。他勤于笔耕,著作等身,据不完全统计,个人撰写或主编的著作有四十余部,代表作包括《中国近代史稿》《简明清史》《一六八九年的〈中俄尼布楚条约〉》《乾隆帝及其时代》《履霜集》《语冰集》《涓水集》《繁露集》《当代学者自选文库•戴逸卷》《18世纪的中国与世界》《清通鉴》等,发表文章800余篇。

▲ 戴逸先生 从近代史分期到尼布楚条约研究,从晚清到前清 七十多年来 他带领 2000 多名清史才俊 共同参与清史的研究与编纂 是中国清史研究的奠基者之一 今天,就让我们一起听他讲述 求学路上的故事 治史入门:我的学术生涯 文|戴逸,有删改 导言:我的治学,沿着“逆向回溯”的路径进行,即由近而远,由今至古。最初我从事党史和革命史研究,稍后研究中国近代史,最后研究清史,一步步往前推移回溯。这固然是由于我的性格中有点“嗜古癖”,愿意研究离现实较远的历史,而更主要的是由于工作上的需要。革命队伍中教什么课,研究什么专业,不由自己选择,而是由组织上分配确定的。所幸组织上分配的工作和我个人志趣大致相符合。因此,我一直是愉快、积极地进行专业研究的。 从北大到人大:初遇清史 我的学术生涯要从1948年离开北京大学史学系开始说起。那时由于国民党政府对我下通缉令,在北大存身不得而奔往解放区。当时我非常迷恋文史专业,热爱北大那种浓郁的学术气氛,敬佩那些学识渊博、和蔼可亲的师长们。虽然如此,但我只读了两年书,两年中还有许多时间在从事学生运动,对历史专业连一知半解也谈不上,至多只是个未入门墙的青年爱好者。

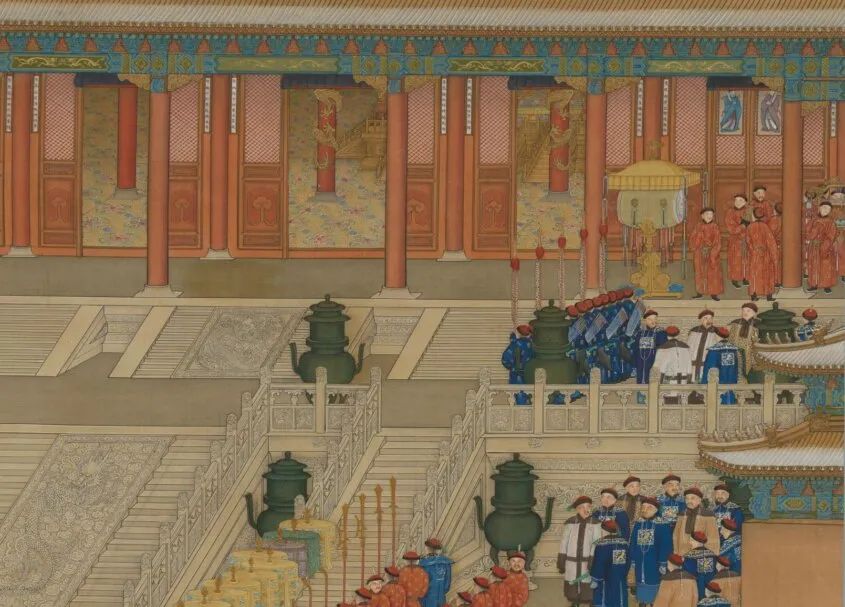

▲ 万国来朝图 我的学术生涯要从1948年离开北京大学史学系开始说起。那时由于国民党政府对我下通缉令,在北大存身不得而奔往解放区。当时我非常迷恋文史专业,热爱北大那种浓郁的学术气氛,敬佩那些学识渊博、和蔼可亲的师长们。虽然如此,但我只读了两年书,两年中还有许多时间在从事学生运动,对历史专业连一知半解也谈不上,至多只是个未入门墙的青年爱好者。 1948年进入解放区华北大学(在河北正定),经过几个月的政治学习,在分配工作时,我填写的志愿是“历史研究”,居然幸运地分配到华北大学一部政治研究室革命史组,在著名党史专家胡华同志的领导之下工作,从此正式走上历史专业研究的道路。华大进入北京以后,改为中国人民大学,我一直在这里工作至今。 初学革命史,我被革命斗争宏伟壮丽的场景所吸引,全身心地投入。从胡华同志那里,我学习到许多革命史知识,阅读了他所收集珍藏的革命史文献、书籍,也帮着他从事教学,收集资料。那时,胡华同志正在撰写他的名著《中国新民主主义革命史(初稿)》,他时常和我谈论写作中的问题。 那时全国刚刚解放,掀起了学习马克思主义理论的高潮。我也废寝忘食地攻读马列的经典著作,三四年内读了不少马列的书,所用时间几乎要超过从事革命史专业的时间。我相信,马克思主义是指导历史研究的科学理论。研究历史的目的是要揭示历史发展的规律,要通过历史的表面现象探索其深层本质,要指明历史的相互联系、相互作用等等,而要做到这些,就必须运用马克思主义这把锐利的解剖刀去分析历史。此后,我经常保持阅读马列经典著作的习惯,目的在于研究历史,寻找历史发展的规律。 年轻人永远是精力旺盛、不知疲倦的。我在稍稍学习了中国革命史以后,就试图挤时间写作。当时受到东北出版的一本通俗小册子的影响,想写一本有关抗日战争史的普及读物。断断续续写了两年之久,居然写成了《中国抗战史演义》一书,于1951年在新潮书店出版,笔名王金穆,当时我25岁,这是我的第一本著作。此时全国刚刚解放,不少人对刚刚过去只有几年的抗日战争的历史不甚了解,特别是对中国共产党和八路军、新四军在抗日战争中的中流砥柱作用全无所知,这是促使我写作此书的原因。将近半个世纪之后再来审视这部作品,当然缺点错误不少,但它毕竟是我学术道路上的起跑点,是我一边学习历史,一边锻炼写作的产物。在新中国成立初期,人们普遍缺乏革命史知识,这本普及读物还是有一点社会效益的。此书一版再版,销行颇广,还在一些广播电台中播放。当年,不知疲倦地阅读史料、用心构思、伏案写作、推敲文字的情景,至今历历在目。 1952年,随着中国人民大学的发展,中国革命史教研室一分为二,原有历史组单独成立中国历史教研室,由于缺少中国近代史的教师,我被调到中国近代史组,填补缺额。说实在话,当时我对中国近代史的知识极为缺乏,只读过范文澜的《中国近代史》和胡绳的《帝国主义与中国政治》等书,远没有我在马列主义理论、党史和中国古代史方面读的书多,但是为了工作需要,我转入了中国近代史专业,一切几乎都要从头学起。 中国人民大学的近代史教学任务,本来是由尹达同志担任的。他知识渊博,理论分析能力强,讲授生动、风趣。不久他调离中国人民大学,实在没有人能够接替他,这一任务竟落在了难以胜任的我的肩上。那时的中国史学界重视古代史,专家名流群集于上古先秦史。秦汉以后的历史,研究者已少。鸦片战争以后的近代史研究者更少,几乎不被承认是一门学问。用马克思主义观点撰写的中国近代史书籍,寥寥无几,资料也十分缺乏。1954年才出版了杨松、邓力群原编,荣孟源重编的《中国近代史资料选辑》,但篇幅不大,不能满足教学和研究的需要,在备课和研究中必须阅读线装本,查阅原始资料,要花费很多时间和精力。1952年,中国史学会主编的“中国近代史资料丛刊”开始出版,第一种是《太平天国》,以后陆续出版十余种,最后一种《北洋军阀》到“文革”以后才出版,全部字数两千数百万,为近代史初究者提供了有用的资料。这套丛刊收罗了重要的近代史资料,大量发行,风行全国,影响及于海内外,不仅新中国成立初期像我这批近代史工作者身受其惠,连一位美国教授也说,这套丛刊在美国帮助培养了几十位研究中国近代史的博士。

▲ 青年戴逸 从1954年开始的中国近代史分期问题的讨论,可以看作新中国成立以来正规地展开近代史研究的发轫。胡绳同志在《历史研究》创刊号上发表《中国近代史的分期问题》一文,提出以阶级斗争来划分近代历史的各个时期。以后相继有孙守任、金冲及、范文澜、李新、荣孟源等发表文章,我也撰文参加了讨论。这场讨论持续三年之久,对中国近代史的发展和特点做了整体性、宏观性的思考和争辩。当时,用马列主义去研究中国近代史,在全国范围内刚刚起步,这场讨论有力地推动了近代史研究的深入。 这几年紧张地上课、写讲义,我的全部心力都扑在教学上,没有写过论文。几年的教学实践使我对近代史的全过程摸了几遍,形成了较系统的看法,形成了一些新观点,我产生了编写一本中国近代史的想法。1956年,应人民出版社之约,我准备把几年来讲授的内容和思考的观点写成一本著作。从1956年起,我在担任繁重的教学任务的同时,开始写作《中国近代史稿》,两年时间写了近40万字,写到太平天国运动失败为止,尚只及全书的四分之一,比原先计划的内容大大扩充了,写作的时间也延长了。 《中国近代史稿》第一卷,1958年由人民出版社出版,这是我的第一部代表作。此书内容叙述两次鸦片战争和太平天国运动。太平天国运动这一在世界历史上规模最大、时间最久的农民战争尤其被我所注意。我希望用马克思主义来分析这次农民战争,弄清它的发生、发展、困难、矛盾,它所面临的问题和最后的失败。写作过程中,时时会想到我党领导的农民革命,感到两场农民革命之间存在着明显的联系和类似,但其内容、特征、外貌、结局又如此之迥异。我深深认识到历史发展的连续性、相似性、多样性、具体性。前后相续的历史不会重复,也不可比附。但太平天国运动与共产党领导的新民主主义革命相距不过几十年,却留下了许多非常相似的经验教训,我以前学习的革命史知识对我理解太平天国运动很有帮助。这就是,对现实知道得更多,对历史会理解得更深。 后来我的行政工作、社会工作加重了,也分散了我的精力。我担任了中国历史教研室的行政工作,又参加了吴晗同志主编的“中国历史小丛书”编委会的工作。北京市历史学会成立后,又任常务理事兼中国近代史专业组的组长。就在这样杂乱而繁忙的环境中,我进行《中国近代史稿》第二卷的写作。这卷写的是洋务运动,历史时间跨度大,史料多而分散,问题复杂。阅读、摘抄、思考、写作,遇到一些难下判断的问题,往往徘徊踌躇,终日不能下笔,直到1964年才基本完成第二卷,共40多万字。当时,“左”倾之风越刮越厉害,上海有的同志因写洋务运动文章而受批判,我担心第二卷如果出版,将会引起政治风波,因此把稿子搁在一边,只印了个油印本,没有公开出版。接着又写了第三卷,写到戊戌变法,这时“文化大革命”爆发了。 从晚清到前清:治学重心的移转 说到“文化大革命”,就不能不提到我主要执笔的《论“清官”》那篇文章,因为这篇文章是我在“文革”中遭受批判的始因。《论“清官”》发表于1964年《人民日报》,笔名星宇,是集体写作,主要由我执笔。此文力图用马列主义解释历史上的清官和清官现象。主要观点是:清官是地主阶级中维护法定权利的代表,他反对豪强权贵追求法外权利,无限制地进行剥削。清官在一定程度上同情人民群众,减轻了他们的苦难,缓和了阶级矛盾,但本质上还是为了维护封建统治,这本来也是尽人皆知的老生常谈。但两年多以后,姚文元发表《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》,成了“文化大革命”的导火线,海瑞是清官,我在《论“清官”》一文中涉嫌为清官辩护,于是,一场灾难降临到我的头上。 1966年姚文元的文章发表以后,中宣部组织了龚育之、邢贲思、林甘泉和我四人写作组,撰写了《〈海瑞罢官〉代表一种什么社会思潮?》的文章,笔名方求。文中关于清官问题的论述采用了星宇的观点,方求的文章后来被“四人帮”认为是陆定一、周扬为了抢夺“文化大革命”的旗帜而写的,是对吴晗假批判、真包庇,星宇的《论“清官”》则是调和主义、折中主义的大毒草。1967年4月,上海写作组以康立为笔名撰文,点名批判星宇,发表在《人民日报》上,全国报刊广泛转载。全国范围内批判清官的文章铺天盖地,其势汹汹。它们的论点是:清官更坏、更反动,因为贪官进行残酷剥削,能引起人们的反抗;而清官同情人民,对人民反而有欺骗作用。这种牵强的逻辑实难令人信服。 “文化大革命”一开始,我就被打成“黑帮”,监督劳动,关进牛棚。以后学校形势大乱,两派武斗,纷争不休,我属于靠边站的“黑线”人物。1969年幸而恢复了党的组织生活,但中国人民大学被“四人帮”解散,教职员工被勒令到江西余江“五七”干校劳动,我在那里被分配养猪,过了几年猪倌生活。“文革”开始时,我四十多岁,正是思想成熟、精力充沛,可以更多地开展科学研究的黄金时代,“文化大革命”中却有八九年与书本绝缘,中止了研究工作。直到1973年,中国人民大学教职员工全部回北京,原中国历史教研室的教师被成批地分到北京师范大学,在北师大内新建了一个清史研究小组,我也被留在这个小组内。

▲ 十九世纪的中国海战图 返回北京之后,批儒评法、批林批孔,仍成天在运动中过日子,但总算有了一点研究历史的时间。当时正值珍宝岛事件之后,中苏两国举行边界谈判,外交部希望历史学界开展边界问题的研究,作谈判时的参考。我选择了《中俄尼布楚条约》这一研究课题。投入约四年时间,对条约签订的背景、谈判情况、条约文本和争议问题做了详细研究,写成《一六八九年的中俄尼布楚条约》一书,由人民出版社于1977年出版,这是我的第二部代表作。 《一六八九年的中俄尼布楚条约》写作于中苏边境冲突之后,明显具有政治性。写作之时,我也怀着强烈的民族感情,但我努力保持冷静的客观立场,力求从学术上研究中俄东段边界的沿革。当时,苏联方面公布了大量档案资料,包括谈判使臣戈洛文详细的日记;我国翻译了充当中俄谈判译员的两位外国传教士张诚和徐日昇的日记,又从故宫查找到满文中有关尼布楚谈判的奏折。因此,我得以详细地展示关于中俄使节谈判的具体情节。在古代史方面,由于史料不足,许多重要事件的真实细节鲜为人知,像尼布楚谈判那样生动而具体的情节,在史书中是不多见的。 1976年粉碎“四人帮”,1978年中国人民大学复校,清史研究所正式成立。鉴于社会上尚无一部系统、完整而篇幅适中的清史著作,我向郭影秋副校长建议,先编写一部简明扼要的清史著作,以便清理清朝近三个世纪的发展线索,探讨其中的重要问题,这样就开始了《简明清史》的写作。我担任该书的主编,投入的力量很大,阅读了大量历史资料,研究、琢磨了很多问题,该书初稿是集体写作的。我在审稿时逐章、逐节、逐句、逐字,几乎重新写定。七十多万字的篇幅,花费了大约七年时间,这是我的第三部代表作。

▲ 戴逸:简明清史 清史是我毕生研究的专业范围。我前半生研究中国近代史,属于晚清时期;后半生研究鸦片战争以前清史,属于清前期和中期。这上下三百年,包含着多少人物和史事,兴衰隆替,悲欢离合,胜败斗争,升沉起伏。中国从传统的农业社会走向近现代,从独立的封建国家变为半殖民地半封建国家,有众多的经验教训可供汲取,有无穷的哲理遐想可以反思。我成天和这段历史打交道,研究它、熟悉它、热爱它,把全部身心都奉献给它。有时感到,我和这段历史如此贴近,我们今天的社会问题,大千世界中林林总总的复杂情态,追根溯源,几乎都可以在清史中看到它的根苗。要了解今天的中国,认识国情,清史是必需的、不可缺少的知识。有时,我又感到和这段历史相距如此遥远,它纷纭复杂、深奥多变,使人难以揣摩,给人留下了众多的重大疑团。中国社会的发展在近代何以落在西方国家后面?中国近代化的道路何以如此坎坷曲折?中国在近几个世纪内达到了怎样的历史伟绩,又丧失了哪些历史机遇?中国有没有走一条更加便捷、畅通道路的可能?历史学家寻遍资料,搜索枯肠,但尚没有得出一致、令人满意的结论。岁月流逝,历史学家将探索下去,探索这一斯芬克斯之谜。 由于“文化大革命”造成的工作中断,又由于《一六八九年的中俄尼布楚条约》和《简明清史》耗时十多年的写作,回过头来再考虑拖延很久的《中国近代史稿》,已无法继续执笔。《中国近代史稿》的第二卷和第三卷虽然已写出50多万字成稿,但那是二三十年前的旧作。在当年写作环境中,自己的思想很拘执,许多观点应重新考虑。“文革”以后拨乱反正,历史科学的恢复与发展非常迅速,关于洋务运动史的论文、著作、资料出版很多,势必要在大量阅读、研究之后,对旧作进行大量增补和重大修订,其工作量十分巨大。而我的行政职务(担任清史研究所所长,兼历史系主任)、社会工作(中国史学会会长、第七届全国人民代表大会代表以及其他社会兼职)压得我喘不过气来,自忖已无余力完成我早年立下的写一部大型中国近代史的愿望。而且,“文革”以后,近代史研究方面名家云集,著述如林。我回到近代史研究中去,未必能有多少贡献。反观清代前期与中期史研究,尚在奠基、开辟的阶段,犹如一片尚未开垦的处女地,急需投入大量人力,因此,我继续留在鸦片战争前的清史领域中爬梳钻研,没有回头重操近代史旧业。我到晚年虽然仍很关注近代史研究的状况和问题,时常读一点论文和资料,但主要精力放到康雍乾的历史研究上。 原来,曾有组织全国力量编写一套大型清史的规划,也曾为此而努力忙碌了一阵子。我初步设想,大型清史可以包括以下几部分:(1)清代通史;(2)清代人物传;(3)清史编年;(4)清代专史;(5)清史图表;(6)清史书目。其中有些部分已做了些工作,产生了一些成果。但显然这样一个庞大规划的实施,需要大批人力、大量经费,需要强有力的领导和严密的组织,需要水平较高、团结一致而能协调共事的研究写作队伍,由于种种原因,这一规划尚未能实行。将来,国家的财政较为充裕,研究人员水平更加提高,研究成果积累更多,编纂一部大型清史的任务必将提上日程,老一辈革命家的愿望在不久的将来定会实现。 我六十岁之后,从事两方面研究:清代边疆开发和乾隆帝。我国边疆的统一和发展是清朝完成的伟大业绩,因此,我们今天才拥有辽阔的版图、世界第一位的人口和比较巩固的统一国家。我和一些同志曾对清代的边疆和民族关系进行研究,这一课题被列入国家的六五规划。以后,我又对乾隆这位杰出的历史人物产生了兴趣,写了《乾隆帝及其时代》一书,1992年由中国人民大学出版社出版,这是我的第四部代表作。

▲ 戴逸:乾隆帝及其时代 人物和时代具有密切的关系。时代创造人物,给人物提供活动的舞台。而人物的思想活动并不是随心所欲的,人的思想具有时代性,他在时代的氛围中成长,反映时代的特色,执行时代的要求,解决时代所赋予的使命。当然杰出人物也参与、领导和塑造了时代,给时代打上他个人的印记。我研究乾隆帝,又对18世纪这个时代感兴趣,由此而产生了新的研究课题,这就是我90年代后期和一些同志从事研究的“十八世纪的中国和世界”。这个课题的范围很广泛,包括18世纪历史中一切重要的方面,并且要把中国放在世界历史中进行对比考察,甚至要跨越时间之限界,对18世纪以后二百年来的历史走向做一些观察和研究。 除了以上的著作,我还写了近四百篇文章,许多文章都编进了《履霜集》(1987年由中国人民大学出版社出版)、《步入近代的历程》(1992年由辽宁大学出版社出版)、《繁露集》(1997年由中国社会科学出版社出版)三本论文集中。此外还和杨东梁、华立合著了《甲午战争与东亚政治》(1994年由中国社会科学出版社出版)一书。 我的治史观 历史学家所做的无非是三件工作,第一是叙述历史,第二是考证历史,第三是解释历史。历史上发生了什么事情,历史人物思考什么、怎样行动、建立了怎样的典章制度,人们怎样生存、怎样奋斗,等等。历史学家应该把历史上发生的大事情,清楚地、如实地告诉大家,这就是叙述历史。一部二十六史娓娓地诉述着古往今来的人事沧桑。好的历史学家应该忠实于历史真相,勿作粉饰隐讳。 为了弄清楚事实真相,历史学家必须占有丰富的第一手资料,对纷乱复杂、相互矛盾的记载进行分析比较,去粗取精,去伪存真,对史事进行仔细审慎的考证查核,这就是考证历史。这项工作虽然烦琐,要耗费很多精力,但为了使历史接近真实,考证工作是历史研究中不可超越、不可缺少的环节。 最后是解释历史。历史学家不但要告诉人们历史上发生过什么事情,而且要说明事情如何发生,因何发生,即探究历史的因果,揭示历史的规律,使人们更加深刻地理解历史,接受经验教训。司马迁总结他写史的目的是“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,也就是要研究客观与主观的相互关系,弄清古往今来的发展变化,形成自己的思想观点,这就是对历史的解释。 叙述、考证、解释历史,三者是统一的。而我由于主客观条件的限制,治学成绩很微小,只能在整理和叙述历史方面做了一些工作,而在解释历史方面只有某些尝试。我的几部作品和许多论文大多是宏观性地整理和叙述史事,做出某些解释。只有《一六八九年的中俄尼布楚条约》偏重微观的研究,稍稍具考史的风格。我毕生研究清代历史,孜孜以求,希望把叙史、考史与释史统一起来,但这始终是我渴望而未曾达。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |