|

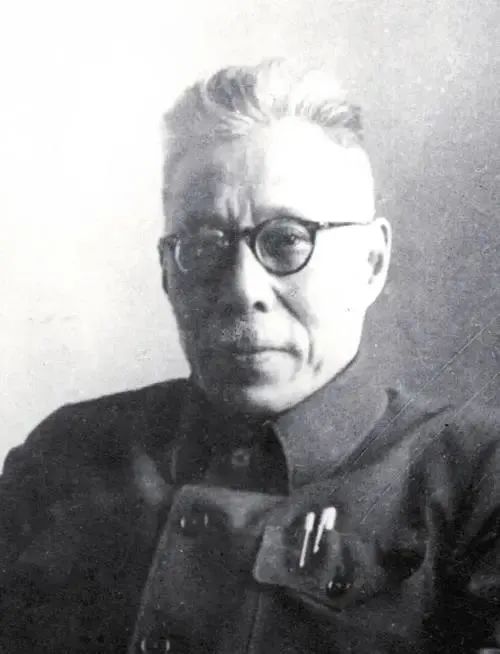

壹 马叙伦先生博览群书,学识渊博,阅历丰厚,又勤于笔耕,留下了大量笔记体裁的作品,涉及读书心得、典章旧制、名人轶事、文史趣闻、金石书画、民俗风情、碑版掌故等等,为后世留下了《读书小记》《读书续记》,《石屋余瀋》《石屋续瀋》等传世著述,也为我们全面学习研究宣传马叙伦先生,提供了一个新视窗。

《读书小记》1918—1919年陆续刊载于《北京大学日刊》,1931年9月商务印书馆初版,1933年9月第一版。《读书续记》1919—1925年陆续刊载于《北京大学日刊》,1931年12月商务印书馆初版,1933年9月第一版;它的另一版本是由中国书店1986年6月出版。 《石屋余瀋》,1913年陆续刊载于《时事新报》,1948年7月由上海建文书店出版,凡一百三十三则。《石屋续瀋》1949年4月由建文书店出版,共九十三则。解放后,有单册出版的,如1984年11月,上海书店分别出版《石屋余瀋》和《石屋续瀋》。也有合并出版的,如1995年12月,山西古籍出版社《民国笔记小说大观》第一辑将《石屋余瀋》《石屋续瀋》合集一本出版;2012年10月,中国大百科全书出版社出版《马叙伦自述》,收录《我在六十岁以前》和《石屋余瀋》《石屋续瀋》;2018年3月,浙江古籍出版社将《石屋余瀋》《石屋续瀋》合集出版。 贰 黄裳先生是当代著名的散文大家,酷爱读书、收藏与品评研究,年过九旬笔力仍健。他尤爱马老的作品。1948年,他为得到马叙伦的《读书小记》,抱着试试看的心情写信给商务印书馆的张元济先生求助,谁想张老只用一星期的时间,从福州分馆找到存书,并复信连同书一起寄给黄裳,留下了一段文坛佳话。 黄裳先生在《谈掌故》一文中说:“中国旧日笔记的来源甚古,唐宋人的笔记流传下来的很不少。”“最后,不能不谈到马叙伦先生的《石屋余瀋》、《续瀋》,这部著作是连载于1946年至1947年的文汇报上的,是我据马先生的日记《香影楼日札》选抄发刊的。后由建文书店印成单行本……实在也是短篇掌故笔记的结穴之作,以后就再不见此类笔记问世了。”又云:“《余瀋》二集中涉及民风俗信的所在多有,不愧为笔记文学的压卷之作。” 张中行先生对马老的人品学识、笔记作品也多有褒赞。他在《负暄琐话》中说:“三十年代初我上北京大学,听了马先生一年课,讲的是宋明理学……我同马先生没有个人交往,可是据我所知的一点点,觉得他在北京大学的老一辈里,人品学识,有不少是难及的,值得说一说。马先生的为人,就兴趣说是多方面的。这可以用他自己的述说为证。”张中行说“《石屋》两种谈见闻掌故,寓个人褒贬,见识多可取。”又云:“《余瀋》、《续瀋》中有不少讲书法的条目,对于古今书法家几乎都有评论。眼力可算是敏锐深刻。” 叁 马叙伦先生1885年4月27日生于杭州,从18岁离开杭州开始,一生走南闯北,历经劫难无数,每遇重要事件节点或人生不称意时,常回到家乡,或避难、避险,或探亲、养病,或从教、从政,始终惦记着家乡的亲人故旧,思念着杭州的青山绿水,关心着浙江的发展进步。如他的诗《三月十五日病枕上忆故里》“半夜客中张大眼,上心便是故园情。钱塘江上大鱼斗,白马神驰潮怒生。”又如他的词《虞美人》“东风不禁杨花在,任阻行人路。杜鹃声里又黄昏,何处玉笙吹彻、欲销魂。 西湖已作经年别,迢递关山月。分明昨夜是回家,谁道觉来依旧、是天涯。”(见《马叙伦诗词选》,文史资料出版社1985年3月第一版)这些诗词深情地表达了他的赤子之心。 同样,在马老的笔记文学里,也有许多记录、述说、品评家乡的美景物产、风俗人情、故事传说等等。今选其四则,与大家共飨。 其一、龙井茶 杭州龙井茶名天下。而其上品曰雀舌,言叶尖细如雀舌也。次曰旗枪,言一叶卷,一叶张,如一旗一枪也。制法了不为异。自树摘下,不须蒸曝,即用铁锅炒之。惟用手搓,不经铁铲。考《猗觉寮杂记》曰:“唐造茶,于今不同。今采茶者,得芽即蒸熟焙干。唐则旋摘旋炒。”刘梦得《试茶歌》:“自傍芳丛摘鹰嘴,斯许炒成满室香。”是今杭州造茶,正唐法也。鹰嘴,犹雀舌也。 (《读书小记》卷第一,六,商务印书馆,1931年9月初版,1933年9月第一版。题目、标点为引者所加。) 其二、西溪且留下 钱塘县西留下镇,故西溪也。雅人韻士,辄以春阳往览梅林,近乃绝迹,即暗香疏影,亦随时代谢矣。镇名留下者,孙晴川《南漳子》云:“建炎三年,驻跸临安,以西溪图上者,帝曰:且留下。遂有留下之名。”而相传元兵既入临安,屠戮无艺,仅西溪尚存十八家,故谓之留下耳。然省城语言,上异宁绍,下殊嘉湖,盖自南渡以来,衣冠簇萃,久从中原之音,惟留下一隅,尚仍土语。昔东坡谓浙人语终老带吴音,非验之留下不信。 (《读书续记》卷第一,三,中国书店1986年6月第一版。题目、标点为引者所加。) 其三、章太炎(节选) 章太炎先生余杭人,而幼居杭州里横河桥南河岸,税王梦楼之孙小铁家寓焉。其幼病羊痫,故不能应试。长亦读慧于读书,其于人事事故,实未尝悉也,出门即不能自归。其食则虽海陆方丈,下箸唯在 目前一二器而已。清末光绪二十八九年间,俄法皆有事于我,上海爱国之士日聚张园,召号民众,以谋救止,太炎与蔡孑民、吴秩晖无会不与。秩晖演说,辄如演剧者东奔西走,为著异状。而太炎则登台不自后循阶拾级而上,辄欲由前攀援而升,及演说不过数语,即曰:“必须革命,不可不革命,不可不革命。”言毕而下矣。 (《石屋余瀋》,山西古籍出版社,1995年12月第一版,第47页) 其四、圃耘先生之盛德 余家故业农,至曾祖父圃耘先生,始自绍兴县东胜武乡怀钱二百文渡钱塘江抵杭州,时年十二,孑身无所依,遂投一制履师为弟子。及壮,自设小店于横河桥(今名东街)。先生性严质,所制履工料皆不苟,其底坚硬如板,以故步云斋之鞋,名于省会,而得积资焉。然先生不自吝,人有称贷,必满其意。每当岁除,即以小红纸封银五分乃至数钱,于昏夜出巡僻陋,密听贫困有嗟穷者,即乘隙投封而归,岁有所费,不恤也。久之,人知为先生所济,来谢,先生亦不受。及余祖父举进士,官京曹,始以店授弟子陈元泰,而就祖父之养。先生不习宦礼,苦之,祖父之同年友来谒者,修后生礼呼年伯,先生长揖之曰“太年伯”,遂深居不易见客。 (《石屋续瀋》,山西古籍出版社,1995年12月第一版,第183页) 谨以此纪念马叙伦先生诞辰140周年! 来源 | 杭州民进

|