| 俞樾对西湖和杭州的热爱,在其《春在堂日记》里表露无遗。 1933年2月,俞樾曾孙俞平伯撰《春在堂日记记概》一文,向世人披露这部日记手稿的存在及其价值,并说“苟能以原稿刊布,则于来学宁无观感。前者,燕京大学拟影印此书,后又不果。以今之异说多纷,抱残守缺固非其时,会当期诸他年耳”,殷切期望日记能影印出版。 1999年11月25日,俞平伯长女、俞樾玄孙女俞成将《春在堂日记》手稿无偿捐赠给杭州俞曲园纪念馆,杭州岳庙管理处特为举办入藏仪式。 2024年4月,《春在堂日记》手稿本由浙江摄影出版社影印出版,这也是日记以手稿原大形式首次面向俞学研究者和公众。这一天,距俞平伯发出“会当期诸他年耳”之愿91年,距入藏俞曲园纪念馆25年。

▲俞曲园纪念馆 花雨纷纷,百年轻易过,若没有这十年如一日不间歇的墨迹记载,一位学人的西湖风雅便会了无痕迹,消散在西湖的风烟波光里。 日记起讫年份为1867年(清同治六年)至1876年(清光绪二年),共十年,每日必记,逢无事可记者也写上日期,其后留白。 1868年起俞樾任西湖诂经精舍山长,于正月初四即从苏州出发,坐船赴杭接任,经吴江、嘉兴、石门、塘栖,初八到达杭州“得胜坝”,换小船到横河桥。先暂住女婿家,然后连着三天在城里看屋,表明其定居杭州的初心。正月十六日,在相关人员和友人接引下“泛舟西湖”到诂经精舍,算是报到吧;“周览焉”,熟悉环境,然后在湖心亭用午饭;再回到孤山,去看了新建的林公祠。正月十九日,出城返回苏州。从此,仅这十年间就往返苏杭21次,苏杭间这段运河的晨昏风雨、日月清辉,留下了大学者俞樾深情的注视。

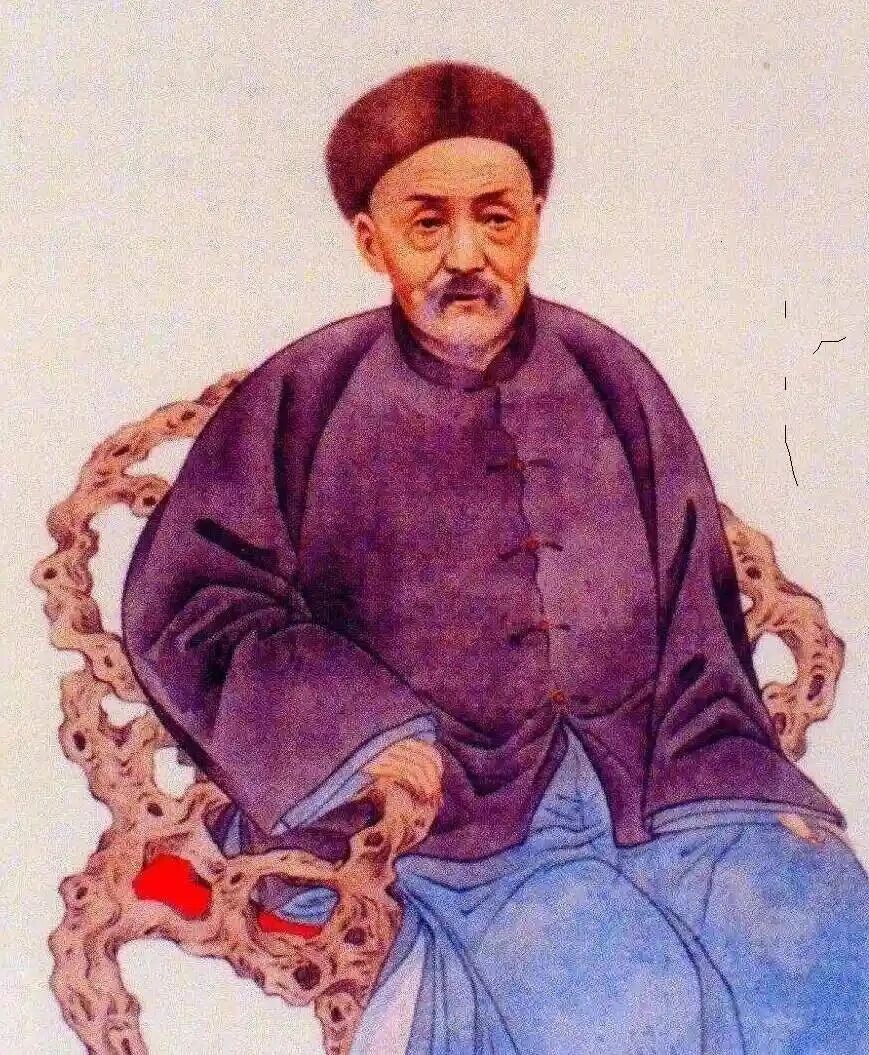

▲俞樾 这十年间21次来杭期间,教授学子之余,俞樾面对西湖的山水诱惑也是没啥免疫力,粗略梳理了一下,除去诂经精舍所在的孤山之外,竟有近30次出游,几乎遍及西湖周边的山水和一些文化古迹,有些地方是多次游览,有些时候是多个地点串联起来一口气寻游,有时是携爱妻,有时则多与友人和学生同行。兴致之高,不仅日记里详细记录,还每有诗作及与游侣唱和,绝对是妥妥的旅游达人,仿佛当下使用短视频和抖音抒发“显摆”一样。 初游灵隐 爱上古刹 第一次较为正式的出游是俞樾在第三次入杭来诂经精舍期间,时在1868年(清同治七年)五月壬辰日即十六日,日记记载得很详细: 乘肩舆至天竺,回至灵隐,小坐冷泉亭,周历一线天、金光洞、玉池洞、纯阳洞诸胜。由灵隐步至韬光,望钱唐江。是游以灵隐为甲,韬光次之。韬光有方池,内种金莲花,似荷花而小,其色黄,它处所无也。上天竺寺新建,中下两天竺则危欲圮矣…… 这是一次古刹之游,而以灵隐为重点;灵隐的重点通常也有两个,一个是灵隐寺,一个便是寺外的天然景色;天然洞窟一个连一个,各有特点,而一线天又是重点,游人罕有漏过的。俞樾也一个没有放过,依次周览,以至韬光寺。韬光寺的金莲花没有逃过大学者的眼睛,欣赏得仔细。韬光种植金莲花的历史悠久,种植水平应该也远近闻名的,清帝弘历下江南写诗也没有忘记记一笔金莲花:“金莲池半亩,弗著钓鱼竿。”想象山顶上有半亩金莲花在盛开,金光灿烂了至少一百多年,是蛮震撼人心的,不觉有佛光胜土之感。但居然此时想到钓鱼竿,也不知乾隆皇帝是啥上头了。 查这一天的前天即十四日的日记,在记录精舍“望课题”后,另起行记下“湖居三议:一建湖楼,二建湖楼,三制山轿”,应该是俞樾来杭工作后的近期打算。“二建湖楼”的“湖楼”可能是笔误,或是“湖舫”,盖出游时湖行需船,山行需轿也。在此后的日记里,未见有专用湖舫、山轿的记载,而湖楼也是因为一来暂有精舍第一楼可住,二来一直在城内寻觅租房,所以最后也没有自建。但这湖居三议,确乎透露出俞樾甫到杭州准备安居湖上、畅享湖山的心情愿景。 夫妇同游 答联题名 天竺灵隐一带给俞樾的印象非常好,所以在第四次来杭时(即1868年九月)把妻子也带上了,并于该月二十九日同游天竺灵隐一线。 癸卯。与内子乘肩舆至天竺灵隐一游,风日晴和,流览山光水色,殊有胜致。 日记记得很简单,但此游的成果可能是历次之最,至少有三:一是有两首诗记游,二是夫妇同作冷泉亭联答联事,三是俞樾留下了记游题名。 俞樾记日记有原则,逢出游只记信息,产生的文艺作品不记,而是另有诗文集对参。这次出游的两首诗就见于《春在堂诗集》编六(自壬戌至戊辰)(即1862年至1868年)。两诗如下: 《与内子至冷泉亭小坐》:平生耽冷趣,不喜热闹踏。爱此人境隔,坐对山岚帀。舄下泉浏浏,襟边风飒飒。仰眺云气迷,俯语水声答。老妻亦解游,清兴适与合。久坐不忍去,暮钟吼鞺鞳。 《飞来峰有洞曰一线天,山隙露天光一线。内子窥之,于光中见佛像焉。从游者亦各有见,独余不见。其无佛缘欤,抑目力之不及欤?姑以诗纪之,待来年再游》:石罅天光一线通,绀眉藕发见玲珑。须知妙相庄严甚,即在灵台方寸中。芥子须弥随处足,菩提明镜本来空。自惭俗眼窥难得,要借金篦刮两瞳。 成果之二即是第一首诗题所云俞樾夫妇小坐冷泉亭时发生的。冷泉亭悬挂一联:“泉自几时冷起,峰从何处飞来。”夫人说联语问得隽雅,但请夫君作答。俞樾片刻吟出:“泉自有时冷起,峰从无处飞来。”夫人却说:“不如竟道‘泉自冷时冷起,峰从飞处飞来’。”显然,夫人是先有了答联,却要考一考大学者夫君如何见解。三联各有妙处,而夫人的联更见慧心。小坐赛联,相与大笑,堪与李清照赵明诚猜书喷茶故事媲美。赛联事居然还有后续。几天后,俞樾次女绣孙来精舍第一楼看望父母,俞樾就说起此事,并命也做一个答联。有佳作在先,难度不是一般的大啊。“女久思之,笑曰:‘泉自禹时冷起,峰从项处飞来。’余惊曰:‘项字何指?’女曰:‘不是项羽将此山拔起,安得飞来?’余大笑,方啜茗,不禁襟袖之淋漓也!”你看,俞夫子还是喷茶了。 原联以实问,夫妇二人联以虚答,次女联则虚而实之实而虚之,确是奇笔,难怪夫子且惊且喷茶了。天伦之乐到这般境界,实不知尚有其他乎?羡煞。 当夫人离世后,俞樾想念不已,写成《百哀篇》,第五十首即状冷泉亭答联事。欢颜有趣之情景,闭眼即现,而今阴阳两隔,此情何堪呵! 成果之三,是在飞来峰留下游览题名:“同治七年秋九月,德清俞樾、仁和姚文玉夫妇同游。”此事见于《春在堂日记》同治十年三月丁巳日(即二十七日)条: 丁巳。……是日,孟兰艇广文招至灵隐,游飞来峰,观陈桂舟为余所刻题名,遂饭于寺中。复至茶棚啜茗,久坐清谈,意兴颇佳也。 关于题名事,日记只有这一条,至于何时篆书、书写内容、何时刻成等信息均付阙如。幸好有一组《五十初度偶成》留下一些信息。其第五首诗中的“名山夫妇共留题”句下,自注云:“前年与内子游飞来峰,题名山穴。今年倩肄业生陈桂舟磨崖刻之。”诗是同治九年写的,也就是说,题名时间是同治七年,同治九年请陈桂舟磨崖刻成,同治十年与友人观赏题名。日记与诗都没有言及题名内容和书体。 题名内容却在俞樾怀念亡妻的《百哀篇》第四十八首见到了:“理公岩畔共留题,山洞幽深路易迷。五百年余人到此,定应羡我两夫妻。” 其自注云:“余与内人同游理公岩,题名岩穴,曰‘同治七年九月,德清俞樾、仁和姚文玉夫妇同游’,属门下士陈桂舟刻之。” 幸好——真的是万幸啊,这处题名竟然留存到今天,赫然还在飞来峰理公岩洞穴的崖壁上:“同治七年秋/九月,德清俞/樾、仁和姚文/玉夫妇同游。”圆劲清隽的篆书,分四行。与《百哀篇》诗注中所录的释文相较,多了一个“秋”字,当是俞樾自注时漏了。但愿再过350年,也即俞樾所说的五百年之后,世人还能见到这块摩崖题名,见证一位学问通人的伉俪情深。 龙井茶和九溪十八涧 读《春在堂日记》时,一直很留意龙井和龙井茶的信息。确实,俞樾也记下了他那个年代的龙井和龙井茶,只是情况很是令人失望。1870年(同治九年)四月壬子日(十六日),俞樾有一次龙井之游。这次出游的路线很长,是先到香山洞、紫云洞、金鼓洞探胜,再到达灵隐、天竺,然后“逾棋盘岭而至龙井,棋盘岭上下各三里,登其巅,则钱塘江在南,西湖在东,诂经精舍如在咫尺间。有一佛寺极小,寺僧三人,皆以采樵为业。方择新茶,即以清明前所采极细者奉客。余坐与谈,乃削发一山农耳,颇无丛林方丈习气。龙井则已荒芜,不知寺之所在矣”。提到了寺,却只是一个小寺,那个自宋朝以来极负盛名的、辩才老师创立的龙井寺的那片茶园则已是荒芜景象,龙井寺当然也不见踪影。所幸,新茶还是喝到了,毕竟是产于龙井地域的明前茶,“所采极细者”,表明是明前嫩芽。山僧以此茶待客,诚意尊敬的心思,俞樾是感觉到了的,所以表扬了一句:“颇无丛林方丈习气。” 1873年(同治十二年)三月,俞樾又进山去了龙井。“自精舍乘篮舆先至龙井,寺已久废,但有土神祠,亦无可观。其旁有山农戚姓者,进入小坐,瀹茗待客,绝佳。遂买茶叶少许而行。”龙井寺还是与几年前一样没有见到,茶却还是绝佳的,品尝满意,买茶回谢山农,甚是友爱欢喜。 这次从龙井下山,是走了九溪十八涧的:“过九溪十八涧,清流一线,曲折下注,虢虢作琴筑声。四山环抱,苍翠万状。余与沈、陈两君下舆步行履石渡水者十余次,《说文》所谓砯也。”上一次也是从龙井下山的,日记里却不曾提到九溪,但诗里是提到的:“九溪十八涧,游处总模糊。”诗注“寺僧以龙井茶供客,问以九溪十八涧,不能言也”。因为寺僧说不清楚九溪十八涧的情况,俞樾一行似是错过了。而这次终于游走了九溪,描述之细致,也是游览之细致,故而产生了一首后人难以逾越的佳作: 九溪十八涧,山中最胜处。昔久闻其名,今始穷其趣。 重重叠叠山,曲曲折折路。东东丁丁泉,高高下下树。…… 一连八个叠词,想象之丰富,用词之奇特,状描之精确,成为了九溪十八涧的经典形象宣传语。 俞樾是真喜欢九溪十八涧啊,此后两年的三月,他都一再游历,与友人乐而忘返。 西溪的遗憾和北山路的不漏 不得不说,俞夫子是喜欢游览的,这不,他又想起了西溪。1870年(同治九年)五月九日,他约了沈祖香、琢香,又招呼了孟兰庭、周子云等友生,由松木场泛舟去游西溪,明知道“西溪之胜,在春初梅花、秋末芦花,兹游两非其时”,还是兴致勃勃。 溪水自古荡以西,曲折通幽,小桥流水,亦自有致。至交芦庵,庵已毁于兵燹,其旁水阁数椽,榜曰“舫斋”,有张得天居士一额曰“流水是命”,未知何义也。寺僧以疏食供客饭已,导游护生庵,庵甫修葺,精舍两三,有僧闭关坐其中,未得入。问秋雪庵,已不复存,且非芦花时,遂订秋日续游之约,别僧而归。 虽然不是西溪最有意思的时节,俞樾一行还是兴趣盎然,小桥流水、蔬食粗茶也是尽兴,居然还订了秋日游约。从“西溪之胜,在春初梅花、秋末芦花”一言,可知清时西溪的旅游价值是被充分认可的,在杭州的名气是可以排在西湖后面的。那一年,著名的交芦庵、秋雪庵都已毁于太平天国兵祸,俞樾没有看到,此为遗憾。到了民国时期的1921年,周梦坡开始重建秋雪庵,又增建两浙词人祠,此后西溪的风情和名声便日渐丰隆,竟吸引了林琴南、康有为、夏承焘、朱生豪、马叙伦、徐志摩、郁达夫等大批文雅之士相继来游,留下不少佳诗美文。当然,这都是后话,俞樾夫子的游兴和诗兴早就开了先导。“西溪最好是春秋,梅子黄时未足游。因爱小桥流水好,且从古荡一探幽。”风雅一脉在西溪的梅花、芦花上流光耀彩,俞樾的遗憾当可释怀焉。 至于北山路一带,俞樾的游访纯粹出于周到,既住西湖,则足迹一处不能漏。 1872年(同治十一年)十月十四日,俞樾“偕沈兰舫泛舟至三潭印月,小坐,复进锦带桥至德生庵,又观秦皇系缆石,石佛像已无存,但存岩石而已。又有古郡王庙,所奉之神桑姓讳宪保,字仲才,未知何神也。又至多子塔院。三处皆无可观览,惟居湖上五年,此一路游屐所未到,故聊一游耳”。这三处古迹,如今只剩曾经是系缆石、佛像的石头,其他都了无痕迹可寻。但当时保俶塔应该在的,何以未入夫子法眼哉? 其实,俞樾足迹所及最多是孤山、平湖秋月、湖心亭,前两处是近在咫尺,湖心亭则与好友彭雪琴有关,喝个茶、吃个饭,都是打个招呼就坐船过去了。最是频繁却最是寻常,又恰是西湖最胜之处,若传神阿睹也。繁不胜言,何如不言。且住。

|