| 辛亥革命,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,开创了中国历史发展的新纪元。上海作为中国经济中心城市,在武昌起义爆发后迅即举义呼应,有力地推动了辛亥革命的胜利进程。其间,虞洽卿作为上海工商界名流,为辛亥上海起义的发动及辛亥革命在江南的成功,有着独特的贡献,以往尚少专论,本文拟作探讨。 壹 1911年10月10日武昌起义爆发,很快引起全国反响。其间,作为长江三角洲乃至中国经济中心城市的上海及其毗连的江南,一度出现波及面颇广的金融恐慌。1843年上海开埠后,受外国列强青睐的一个重要原因,是其深知上海地处长江入海口所蕴含的市场潜力和发展前景。在他们看来,“世界未有任何他埠,其潜蓄之供求范围,有如上海之大者”。第二次鸦片战争后,其目的部分达到,镇江、九江、汉口相继开埠,外商船只可贸易往来。自长江开放,以上海为起点,外国商船争相驶入。1863年2月21日《北华捷报》称:“去年一年内,华北(指华南以外的沿海地区——引者注)对外贸易关系一个最重要的方面,是从欧洲和美国开到中国各通商口岸的商船在数量上的大增长,它们从事沿海与沿江的航运,使商船队得到永久性的扩大”;“各式各样的轮船参加长江上交通运输业的竞争,从拖曳船到海洋大轮船,从以螺旋摆动机器推动的暗轮,到从美国开来以左右舷引擎推动的大明轮,无不具备。”它们麇集上海,“因为不论各船在抵沪后将再开到哪个地方去,上海是海外开来的一切船只都要停靠的港口”。 此前,美商琼记洋行的“火鸽”号已在1861年4月率先投入长江航运,历时一个月完成了上海与汉口间约500英里的往返航程。当它返抵上海时,琼记洋行得意地宣称他们已“把长江开发了”。其他洋行不甘落后,紧随其后。1862—1863年间,上海约有20家外国商行“每家都经营一二艘轮船,从此长江贸易特别兴旺,大多数行号都想在长江经营船运”。1864年的一份船期表记载,有7家洋行的15艘轮船在长江航线定期行驶,其中:美国位居第一,共9艘98250吨,分属旗昌、同孚、琼记洋行;英国6艘8983吨,名列第二。上海第一家近代航运企业,1862年开业的美商旗昌轮船公司,经营长江沿岸及中国沿海的客货运输,业务发展很快,后与英商怡和、太古并列早期在沪三大外资轮船公司。其获利丰厚,其中“乔治·泰森是1856年到1868年旗昌洋行的合股人,并帮助创办了扬子江上的轮船航运业。他回国后,成为芝柏昆系统的董事之一和总审计员。还有其他一些人,福士的一个堂弟保罗·福士是美国旗昌洋行的经理,既为扬子江也为美国海军建造轮船,同时又把他从中国获得的利润源源不断地投资于中西部铁路”。 这也促使中国本国轮船公司的兴办,“盖长江未通商以前,商贾运货,行旅往来。悉系雇佣民船,帆樯如织。自有轮船行驶,附载便捷,商贾士民莫不舍民船而就轮船”。1872年5月30日《申报》载文指出,由上海至汉口搭乘轮船仅需3日,如坐木船最快也得20天。上海滩对轮船的优越性已广为人知,“各省在沪殷商,或置轮船,或挟资本,向各口装载贸易,俱依附洋商名下”。美商旗昌轮船公司一百万两开业资本,有六七十万两是华商投资,其中后来涌现出唐廷枢等一些中国早期实业家。1866年,刘坤一奏称:“九江、汉口通商洋人轮船,往来便捷,商贾懋迁,全恃迅速,华商货物遂多搭附轮船而行,轮船每只装货可抵内地大船数十只。”中国第一家本国轮运企业——轮船招商局不久也在上海设立,因为面对旗昌轮船公司等企业的经营,李鸿章等人已认识到“为将来长久计,舍轮船公司一层,此外别无办法”。 长江轮运航线的开通,密切了上海与长江沿岸各地原本薄弱的经济联系。长江航线联通,频繁的轮船运输和各口岸间定期航线的开辟,以上海为中心和沿江口岸城市为支点,长江沿岸各地的城乡经济往来空前紧密。1886年,在华游历的德国人恩思诺记述:“主要由于扬子江各大通商口岸的开放,1860—1868年上海贸易发生了一个大跃进。上海自己的产品微不足道,却是南北中国和进出口货物的重要集散地。其进出口货物包罗万象,进口商品主要包括鸦片、毛巾、棉布、法兰绒、苯胺颜料、针、火柴、窗户玻璃、灯、钢铁和机器,出口商品则主要包括茶叶、丝绸、药材和草编制品。”其中,汉口的转运港的地位和作用格外突出。1886年,实地游历的德国人恩思诺记述:“此处水运交通极其繁忙,多年以来,扬子江上有四条常规轮船航线,每日有轮船从上海驶来汉口。五月茶季开始时,还会另有20到30条外国轮船沿扬子江而上,以便在这远离入海口600英里处,直接为欧洲和美国进口茶叶。过去几年里,在汉口通过税关的轮船数量,平均每年近800艘,吨位高达80万吨。”1898年,从上海坐船去汉口的英国人伊莎贝拉·伯德记述:“18艘优良的轮船维持着每天上海和汉口之间的交通,他们归几家外国公司和一家中国公司所有。”汉口的仓储业也因此兴盛,1903年6月27日日本驻汉口领事馆的报告,记述了两者的关联,称以仓库暂存、保管流通中的货物,是各轮船公司争取客商的重要手段,怡和洋行、轮船招商局及其他轮船公司在汉口分别拥有数量不等的仓库。 经由上海繁盛的内外贸易所提出的大量的资金融通需求,促使上海的金融业呈现大发展的局面,形成外资银行和中国钱庄、票号互为援手、鼎足而立的基本格局,“洋商之事,外国银行任之;本埠之事,钱庄任之;埠与埠间之事,票号任之”。同时,又有保险业的辅助。19世纪80年代,上海已成为占全国对外贸易“货物成交”和“款项调拨”总量80%的贸易金融中心。清末在华实地调查的日本人记述:“上海钱庄的客户,一般分布于宁波、绍兴、苏州、杭州及长江沿岸地方,现在知道的‘承裕庄’的客户,即分布于杭州、嘉兴、绍兴、宁波、湖州、苏州、扬州、镇江、清江浦、汉口、天津。”当时,“上海与汉口、天津等大市场之间的汇兑费用行情每天都在变化”;“上海输出银子的去向主要是长江一带,次为苏州、杭州。在长江一带,汉口是首要的去向,在二、三、四月,为了收购茶叶,向汉口输送的银子有四五百万两。汉口位于长江中部,是所谓九省通衢、商业枢纽,四川省的贸易货物都要经由此地,因而该省金融也会直接影响汉口,为缓解其银根吃紧,会输送银子。汉口以上海为其根源,通计上海向汉口输送的银子,每年多则七八百万两,少也不下于四五百万两”。每逢政局动荡,两地间的经贸来往便受波及。如1900年7月,《商务报》以“汉口关税减色”为题载:“迩因北方匪乱(诬指义和团——引者注),新关税大为减色,至西商所购红茶现皆停止过磅,茶商虚费银息,尤觉受累不堪。”如有联号钱庄倒闭,沪汉等地商界亦受其累。1908年秋,汉口“三怡(钱庄)联号同时亏倒,牵动各岸”;次年1月,虞洽卿就曾为此赴鄂与汉口商界商洽。

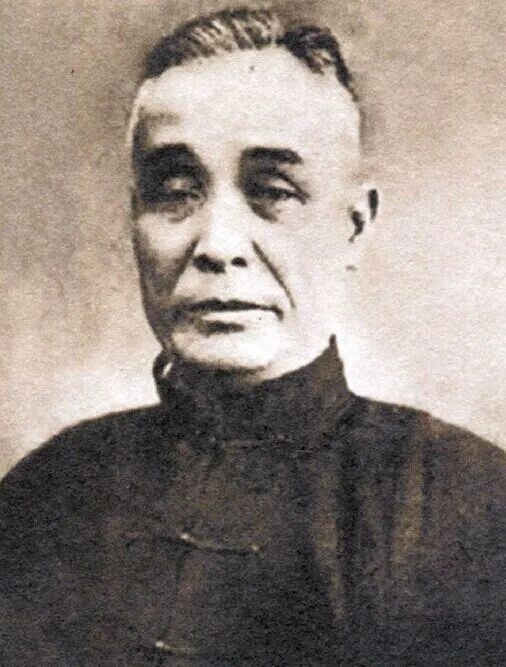

▲虞洽卿 贰 武昌起义爆发后,武汉的金融业首当其冲受到冲击。截至1911年10月25日的报告称:“武汉乃动乱发源地,故其金融界及一般市场所受影响自然甚大,据传一般存款提取及贷款收回告急,官方发行之纸币贬值,民间金融机构之纸币不能流通,旧式金融机构基本关门,各种交易完全停止。革命军并不加害于商民,致力于维持一般秩序,同时宣称自设金融机构,发行纸币,但人们怀疑其能流通与否,市场金融越发吃紧。各国银行及官办银行都设法从上海输送硬通货,但仍告不足。金融界的混乱状况,可以推知。商民狼狈,不做买卖,货物发送中止,各地都在取消订购合同,轮船载货几乎减至十分之一,溯航到汉口者全无。” 借长江航运与汉口商贸金融关系向来联系密切的上海,自然受到波及。曾任浙江兴业银行董事长的叶景葵忆述:“当时革命爆发,人心惶急,挤兑挤提,由汉而杭,由杭而沪,情势至为严重。”其中,“与汉口贸易关系最为密切之上海受到很大影响,各金融机构被大量提款。到(10月)19日傍晚,大清银行、储蓄银行、交通银行及信成银行等被提之款,总额约有200万元,外国银行兑换额约有100万元,银元遂告匮乏。(10月)17日,鹰洋行情骤然暴涨至82两,于是张总督在18日支出新铸货币50万元,向官办银行融资,另从南京得到新货币400万元放出,故得缓其急。各民办银行及40家钱庄最终完全停止支付,据传钱庄不能兑现之钱票约达900万两,倒闭者有二三十家乃至四十余家。在此状况下,商民均戒备而不谈生意,拒绝过手货物,解除合同,溯航之轮船不载货,输入之货物滞留于市场,不能销出。现在正值输入贸易之重要关头,如在平时,运到汉口方面之货物已有不少,但由于此次骚乱,交易断绝,滞销之棉纱、棉布、杂货类颇多”。唯上海金融业马首是瞻的江南各地的金融也陷于恐慌,“南京要求兑换者亦为数极多,渐有人心动摇之兆”,“苏州、杭州银行亦遭挤兑,官府对暴动保持戒备”。此报告称:“总而言之,长江流域一带商业遭受巨大打击,虽尚难以确凿可信之数据来显示,但其严重性超出意料,实显而易见。” 报告显示,10月下旬上述金融恐慌仍在持续,“杭州23日来电称,其后金融吃紧,丝织厂停工,结果有两万工匠失业。典当业者因提防而几乎都停业,贫民疾苦加深,米价一直上涨。26日南京来电称:受武汉暴动影响,该地金融机构遭到挤兑”。上海,“27日来电称:钱庄每天举行救济市面会议,但尚未见做出决定。从南京运到新货币200万余元,其中约有100万元投放市场,但难以按其面值流通。鹰洋行情在本月报价为83两。钱庄之钱票不能流通,停止支付之钱庄有18家,但因多系富商出资,故可望维持。拆借款较之事变发生时减少约200万两,现在为670万两,外国银行从安全回收考虑,推翻与钱庄谈好之结果,最终当由外国银行实行救济”。 10月21日的报告载:“武昌革命党起义之报传到该地(指苏州——引者注)后,谣言四起,人心惶惶。因此,该地不少富人到上海地方躲避,故该地各轮船公司生意出现近来少有之旺盛,数日来增加了拖船数,确为事实。受影响最大者,为该地之金融机构,裕宁官银号等数日来遭存款人及兑换纸币者来袭,导致金银缺乏。”11月10日的报告描述:“武昌叛乱爆发后,势甚猖獗,武昌、汉阳、汉口落入叛徒之手,人心惶惶,汲汲以保全生命财产为计,汉口地方流通之纸币急剧贬值,尤其是在汉口有很大流通量之官钱局纸币行情猛跌,对现银之需求骤起,从上海向汉口输送之现银为数巨大,对于兑换券之不安情绪影响到各地,上海亦陷于其旋涡之中。……市民面临不稳之压力,不满足于仅将纸币兑换为现银,还要为战乱波及此地做准备,因而寻求便于携带而且不易贬值之物,开始囤积黄金,导致此地金价一时猛涨。”12月4日,盛宣怀记述:“闻上海房租大涨,内地阔人都到上海。” 在沪外国商人也受金融恐慌牵连,“伴随动乱发生,汉口市场恐慌之报一到上海,首先引起上海金融界之恐慌,上海之钱庄及其他从事汇兑之清商拒绝接受来自汉口及长江流域各地之汇票。上海与内地各地之汇兑关系,上海原本总体上居于债权者地位,钱庄等拒绝接受来自内地之汇票,就使在上海之清商陷入很大困境,不能购进货物,最终向外商请求延期交付先前之订货,而外商一时受损且不说,还担心如果事变持续下去,金融更为混乱,将会完全不能收回货款,由此不得不同意延期交货,外商还向本国要求延期运出货物。进口贸易一度处于中止状态”。 以李平书、虞洽卿、张謇、汤寿潜等为代表的上海及江浙工商界名流,面对武昌起义爆发后江浙沪持续多日的金融恐慌及其对工商各业的冲击,极为不安。如日本驻沪领事报告所描述:“上海商界随着其主要交易对象汉口方面之骚乱,呈现出各种交易近乎停止状态,对各方面之金融活动停摆……国内外商人并不关心孰胜孰败,只是热望战局迅速终结。”此前,李平书、虞洽卿等人就与革命党人有来往。1911年3月12日,上海南北商团公会在斜桥西园召开特别大会,到会男女千数百人。沈缦云宣布:“拟先立一全国商团联合会,由上海发函各处,劝导组织商团会,俟各处商团成立,再行组织义勇队,以达人自为兵之目的。”宋教仁详述英国侵占片马,沙俄侵略蒙古、新疆,谓“灭亡瓜分之祸,悉系此焉”。最后,与会者一致赞同是日大会为全国商团联合会成立大会。

▲李平书 4月8日,全国商团联合会在沪南新舞台召开大会,两千人到会,公布章程,推举李平书为会长,沈缦云、叶惠钧为副会长,虞洽卿为名誉副会长。眼见清廷大势已去,为早日平息恐慌,维持局面,他们附和了革命,李平书、虞洽卿等人参加了辛亥上海光复,并成为新政权的成员,1911年11月21日,密切关注局势走向的日本驻沪领事馆的报告称:“上海被革命军占领后,在当地实业界有名望之李平书被举为民政总长,南市商务分会总理王一亭被举为商务与交通总长,信成银行总理沈缦云任财政总长,伍廷芳任外交总长,宁绍轮船公司总理虞洽卿任副总长,故有上海实业界头面人物主掌革命军民政、财政之观。”张謇自陈:“不揣庸劣,刻日与二三同志星驰赴省。军旅之学未学,自有任其责者;至于保安治安,维持秩序,鄙人不敢辞。”在张謇等人的极力劝说下,时任江苏巡抚程德全宣布与清廷决裂,并出任江苏新政权的都督。此前,曾任沪杭铁路公司总理的汤寿潜已在杭州出任浙江军政府都督。沪苏杭三地,都汇入了辛亥革命的版图,包括金融业在内的经济社会局面渐趋平稳。 基于维护其在华权益的考量,在华外国列强也希望促成南北议和即南方革命党人与北方实际掌握清王朝大权的袁世凯势力之间的和谈,12月11日伍廷芳电告黎元洪:“闻驻沪各国领事极望在沪谈判,顷英领电京英使,转商袁世凯饬唐来沪。”12月13日工部局会议录记载:“董事会获悉,清政府代表唐绍仪将于本星期日抵沪。董事会在讨论后,决定正式通过领袖领事,提出使用工部局市政大厅作为即将举行会议之地点,要尽可能由侦探股作为对于唐绍仪阁下的人身保护工作。”正是在这样的氛围下,在上海的“南北议和”开场,并最终达成对袁世凯有利的结果。 叁 武昌起义就像动员令,将各种反清革命力量都动员起来了。在上海,有三支力量都在积极行动,一是以陈其美为代表的同盟会,二是以李燮和为代表的光复会,三是以李平书为代表的地方实力派。 陈其美是浙江吴兴(今湖州)人,字英士,1878年1月17日出生于商人家庭,6岁入塾读书,14岁到当铺当学徒,1903年赴上海经商,1906年留学日本,入警监学校,结交了一些革命青年,同年冬加入同盟会,翌年改入东斌学校学习军事。1908年春回上海,往返浙沪及京津等地,联络党人,密谋反清。1909年在上海接办革命机关天宝栈,策动江浙一带革命运动。1909年至1910年先后在上海创办《中国公报》《民声丛报》,并协助于右任、宋教仁等办《民立报》,宣传革命,公开身份是《民立报》采访员。他在上海参加了青帮,为大头目之一,在各酒楼、茶社、戏园、澡堂等场所,多有党羽。武昌起义后,他先后到南京、杭州策动两地党人起兵响应,两地则希望上海先动。于是,他折返上海,继续活动。1911年10月24日,与在沪同盟会员宋教仁、范鸿仙、沈缦云、叶惠钧等人讨论计划,“决议以联络商团,媾通士绅为上海起义工作之重心”。当时,在上海士绅中最有声望的,是上海城自治公所、上海商团主要领导人、预备立宪公会董事李平书。同盟会争取的第一个目标便是他。沈缦云、叶惠钧、王一亭等同盟会员都是自治公所议员,为上海著名绅商,与李平书过从甚密,特别是沈缦云,与李平书为莫逆交。陈其美嘱沈向李进行试探,并由沈介绍与李相见。

▲陈其美 李平书在清末上海,一直以绅商领袖、热心公益、维持地方秩序的形象出现在公众面前。武昌起义以后,形势巨变,他不得不思考应对之方。他与沈恩孚、吴馨、莫锡纶等自治公所或商团领袖密商,认为时势至此,当审察情势,以为进止。就在这时,沈缦云来了。“武昌起义,组织军政府,汉阳、汉口相继光复。清廷派冯国璋军南下夺回汉口,而武昌、汉阳岌岌可危。同盟会中部总会召集紧急会议,计划立即响应步骤,毅然决定上海先动,苏、杭应之,南京指日攻下,则不特武汉可转危为安,而东南半壁亦可传檄而定矣。并决议争取上海商团参加起义,指派先生(指沈缦云,下同——引者注)负责进行联络商团起义工作。其时商团公会会长李平书对于革命表示同情,先生随即相约李平书先生与陈英士先生晤谈。” 经沈缦云介绍,10月25日李平书与陈其美在成都路贞吉里李平书寓所相见,“告以保民宗旨,彼此随时协商,互相遵重主义,避免侵犯”。李、陈联手,对上海革命力量的增长有重要意义。李平书转向了革命,沈恩孚、吴馨、莫锡纶及自治公所议员王引才、警务长穆湘瑶也都站到革命一边,加上已经加入同盟会的沈缦云、叶惠钧、王一亭,这样,上海城自治公所、上海商团的主要领导人基本上转向了革命,上海商团成了革命党人掌握的一支武装。有史料记载,辛亥上海起义前,虞洽卿已结识陈其美,资助经费8000元,并提供在香港注册的“宁商总会”为秘密会场,掩护革命党人集会。还发起印刷、散发《上海商界劝募犒军物质启》,为革命党人募款犒军。《民立报》曾赞之为“上海起义之主动者”。 1911年11月7日下午,辛亥上海起义的胜利成果——沪军都督府正式成立。沪军都督府的机构和人员构成如下:沪军都督陈其美,并设有以虞洽卿为首的8名顾问官,以及司令部(部长陈其美、副部长盛典型)、参谋部(部长黄郛、副部长刘基炎)、军务部(部长钮永建、副部长李显谟)、民政部长李平书、外交总长伍廷芳、财政部长沈缦云、交通部长王一亭、海军部长毛仲芳。1911年11月9日,虞洽卿又被推举为起义后设立的闸北民政总局民政总长。1911年11月13日,上海公共租界工部局警务处《警务报告》载:“昨天下午3时,参加革命运动的主要人士在宝山巡警总局开会,一直开到6点钟,虞洽卿也出席了此会议。”11月21日,密切关注局势走向的日本驻沪领事馆的报告称:“上海被革命军占领后,在当地实业界有名望之李平书被举为民政总长,南市商务分会总理王一亭被举为商务与交通总长,信成银行总理沈缦云任财政总长,伍廷芳任外交总长,宁绍轮船公司总理虞洽卿任副总长,故有上海实业界头面人物主掌革命军民政、财政之观。”另有史料记载,沪军都督府成立后,虞洽卿被委任为顾问官及闸北民政总长、外交次长。 当时各地的军政府普遍遭遇严重的财政困难,如日本外务省档案载:“11月初革命军占领苏州前后,富人收拾钱财陆续躲避外地,商铺收缩进货,企业家关闭企业,金融紧缩。”上海也不例外,有当事人回忆:1911年12月25日孙中山从国外争取贷款未果回到上海后,“确使革命军组织革命中央政府的人选获得迅速的解决,但在仓卒中对于支持该中央政府(指即将成立的南京临时政府——引者注)的经费尚无着手的办法”。局面相当困窘,“在中山先生到上海的前后,广东革命政府遣派三千军队到南京。路过上海,时值隆冬下雪。在黄浦码头上岸,身上只穿单夹不等的平民服装,加上一件羊皮背心,这样的服装自然不能御当时的严寒。该军队的长官翌日则到上海广肇公所要求协助制造棉被褥各三千条,限三日交货,以便赶赴南京。公所以无军服制造厂可转托制,且棉花市面缺货,只得做了稻草的被褥各三千条,以应急需。这军队是为巩固南京政府而来,但它所缺的被褥无指定的机关办理,只有向同乡的广肇公所求支援,不能不表现着东南军政府的脆弱环节”。 最初,革命党人拟指定信成银行的钞票由军政府担保,支发军饷及其他的用途,并为此发布《完全担保信成银行钞票告示》,宣布:“本军政府自管理上海以来,首重维持市面,而以流通金融为第一要义。近来上海市面恐慌,达于极点。然目前急救之法,惟有流通钞票,使全市行用,方可补救。查得上海信成银行以商办合资有限公司开办最早,资本充足,章程周密,办事各员诚实稳妥,固已遐迩咸知。该行钞票自应通行各埠,一律交通。而该行钞票,现准由本军政府完全担保,以期畅行无阻。如庄号及店铺,或有挑剔,以致阻碍行用者,本军政府亦以违背法律论。其余各华商银行钞票,如兴业、四明等亦一律通用。凡吾同胞,其各凛遵毋违,切切,特示。”后因财政稍有头绪,将原计划打消,自行组织中华银行发行军用钞票及公债票,以资应付。1911年11月21日,中华银行正式开业,总行设在上海。作为上海军政府的财政机关,虽号称官商合办,实际仅有商股;虽称总行,营业地域也仅限于上海。它曾被誉为中华民国“开国第一银行”,孙中山、黄兴还曾被推选为该银行总董、副总董。 为缓解沪军都督府的财政困难,虞洽卿想方设法,竭尽全力。1911年11月,他发起“节费助饷会”,为上海民军筹措军费,又将南洋劝业会归还所垫款36万两,全部拨充饷糈。次年2月13日,他以宁绍商轮公司总理身份,供给沪军都督府财政司银16万两,月息7厘;6月18日,又为沪军都督府从其任职的荷兰银行借款1万两。南京临时政府成立后,孙中山发行公债以缓解迫在眉睫的财政危机,虞洽卿鼎力相助,购买了大量公债,支持新生的南京临时政府,同时还推动镇海籍实业家方樵苓等人赞助,组织军事募捐团,支持孙中山的革命事业。 肆 上海起义前夕,陈其美“曾至杭州鼓动革命党人起义,杭州方面则以上海不动,杭州无险可守,不愿贸然举事;又派柏文蔚至南京联络革命党人,发动第九镇率先起义,但第九镇以该镇已见疑于总督张人骏,被迫退出南京城,加之弹药不足,缺乏后援,起义实有困难,只能待时而动,期望上海首先发动”。上海起义后,江苏、浙江迅即相应,相继独立。其间,虞洽卿贡献甚大。他曾奉陈其美之命,代表上海商界携银100万两赴苏州,劝说江苏巡抚程德全。迫于时势,程德全遂在苏州宣布独立。随后,虞洽卿又曾赴南京游说两江总督张人骏,未果。应斐章亦忆述:“辛亥革命,英烈陈英士(指陈其美——引者注)等群谋响应,先生(指虞洽卿——引者注)捐其手头仅有之八千元,作为发难经费,上海始揭竿起义。复说降苏督程德全,并任款百万,苏城乃易帜。”1911年11月5日,英国《泰晤士报》以“上海与革命”为题,发自北京的报道载:“不再有任何理由怀疑,上海是革命运动的大本营。城市和平地交接到革命军手中,并把高位给一些著名人士,如前驻华盛顿公使伍廷芳、前驻藏参赞大臣温宗尧和全国商团联合会会长李平书。此事震动京城。今晚苏州、杭州已归顺革命的消息,更加重了这种感觉。” 但这时南京仍被清军固守。武昌起义以前,中部同盟会就曾策划夺取这一重镇,派柏文蔚等同盟会员去对驻守在南京的新军第九镇进行策反活动。武昌起义爆发后,两江总督张人骏、江宁将军铁良等担心新军不稳,将第九镇统制徐绍桢调驻城外秣陵关,而将原驻浦口的江南提督张勋率所部江防营调驻南京。上海、苏州、镇江、杭州等地反正后,徐绍桢在新军中革命党人的推动下,于11月7日发动起义,被张勋击退,退守镇江。南京不仅是虎踞龙蟠的军事重镇,而且是上海至武汉的必经之地,不攻下南京,就无法使已经独立的两湖与富庶的东南各省连成一片,革命的成果便无法巩固。 11月5日,即上海起义成功的第二天,上海军政分府即颁布《檄南京文》,宣布“本军政分府拟上溯长江,恢复江宁,克日会合武汉、皖、浙光复军,共伸天讨,诛锄野蛮之满政府,建立共和之新国家”。沪军都督府成立后,即组织沪军先锋队600人,由洪承点任司令,参加攻打南京的战斗。吴淞光复军总司令李燮和亦派黎天才率淞军600人参战。11月11日,沪军都督陈其美分电江苏都督程德全、浙江都督汤寿潜,提议组织江浙各处联军,会攻南京,由徐绍桢任总司令,得到程、汤的赞同。11月13日,徐绍桢在镇江设立联军司令部,并在上海设立总兵站。先后参加联军的部队有林述庆的镇军、朱瑞的浙军、刘之洁的苏军各3000人,黎天才的淞军、洪承点的沪军各600人。11月22日,联军各部离开镇江向南京进发,经过几天的激战,于12月2日攻克南京,张人骏、铁良、张勋等狼狈逃窜。其中,张人骏登日本军舰经上海逃至天津。 在攻城战役中,出师首功,即攻占南京城外、长江边上的鸟龙山,就是黎天才指挥淞军及一部分浙军立下的。辛亥上海起义的亲历者,曾任沪军都督府军务部部长的钮永建忆述:“辛亥革命,先占南京,得以组织临时政府,此事于洽老(指虞洽卿,下同——引者注)很有关系。辛亥革命,驻京(指南京,下同——引者注)新军第九镇,颇倾向于革命,但实力不充,几遭失败,当时由徐固卿(指徐绍桢,其字似为“因卿”,下同——引者注)为司令,兄弟(即钮永建——引者注)亦参与其事,经约同该军参谋长,同至洽老海宁路寓所,承洽老一口应允,暂借十万元,以充军需,因此一鼓作气、由徐固卿先生立时赴京,重集旧部,克复天宝城,占领南京。”应斐章忆述:“时张勋、铁良辈负隅南京,浙督朱介人(指朱瑞——引者注)率浙军攻天宝城,先生(指虞洽卿——引者注)不避艰险,亲冒矢石,车送弹药赴前敌,士气大振,张勋等遂不得不弃城。”上海公共租界工部局警务处《警务报告》记载,其中的一部分浙军后来经上海返回杭州时,受到虞洽卿等上海商界人士的热情款待,“虞洽卿先生盛赞士兵们在南京战役中英勇作战,他说民军战胜清军,这要归功于这些士兵。华商会在士兵们首途返回各自家乡之际,向他们提供额外给养以资慰劳,当即送上火车肥猪20只、绵羊10只、大米40担以及大量家禽以便按需分发”。 进攻南京期间,民军后勤不济,虞洽卿等人迅即发起组建“节费助饷会”给予有力支持。参与其事者袁恒之曾这样追述:“鄙人偕诸君躬赴南京战场,适值天寒地冻,亲见男儿健将,身穿单薄军衣,坐卧于风天草地,余对之实属真正惭愧。盖彼等付性命于度外,为我大众之同胞;我大众同胞,何可置彼于度外?静言思之,不觉泪从心起。鄙人曾创一节费助饷会,约同胡季梅、虞洽卿诸君发起,一二日间,即已集得数千元。” 南京攻克后,民军士气大振,立即筹划北伐事宜。还在11月27日,设在上海的中华民国北伐先锋队便发表组军启事,得到了各界的支持。12月5日,上海各界千余人在张园召开北伐联合会成立大会,推程德全为会长,以联合各省都督会同北伐、统一军机、共谋光复为宗旨。1912年1月11日,中华民国临时大总统孙中山下令北伐,组织鄂湘、宁皖、淮扬、烟台、关外、山陕六路大军,拟取道河南、山东、直隶,会师北京。李燮和被命为光复军北伐总司令,陈其美亦命沪军的刘基炎所部三营、盛典型所部四营参加北伐,受李燮和节制。海军的海容、海琛、南琛三舰亦受命参加北伐。1月16日,海容、海琛、南琛三舰驶抵烟台,20日,刘基炎率北伐军2000余人乘轮驶抵烟台,准备一旦和谈决裂,立即挥戈北上。后来,南北议和成功,北伐遂止。在会攻南京和支援北伐方面,沪军都督府作出了很大的贡献,除了派遣军队、供应军火外,还承担了相当数量的军费,诚如陈其美所云:“各省援鄂、攻徐、援皖、攻鲁以及北伐诸师,皆取道申江,纷纷供应。饷糈告匮,则问沪军;军械不敷,则问沪军。大至一师一旅之经营,小至一宿一餐之供给,莫不于沪军是责。” 辛亥上海起义的发动和进行,是同盟会、光复会和包括虞洽卿在内的上海地方绅商共同努力的结果。它在辛亥革命史上有着极为重要的意义。上海是当时中国的经济重镇、文化中心,集金融、贸易、工业、新闻、出版诸多中心于一体。上海是国际上著名的通商巨埠,为中外交通枢纽,一举一动,朝野关注,世界瞩目。上海起义成功,租界当局采取中立政策,这对于正在与清军作战的武昌民军,对于纷起的各地起义都是巨大的鼓舞。上海又是清廷军火生产的重要基地,它的起义成功,不但阻止了江南制造局军火运往湖北清军,而且使这些军火为民军所用,这对于增强民军、削弱清军具有直接的影响。上海是长江门户,它的起义成功,直接阻止了清廷海军西援,减轻了武昌民军的压力。上海还是江浙政治、经济中心,它的起义,引起了江浙的连锁起义,为攻克南京奠定了基础。上海起义成功以后,为孙中山领导的中华民国临时政府提供得力的经费支撑,为辛亥革命在全国的胜利打下了坚实的基础。对于上海起义的重要意义,孙中山曾经给予高度的评价,他说:武昌起义,各省响应,吾党之士,“不约而同,各自为战,不数月而十五省皆光复矣。时响应之最有力而影响于全国最大者,厥为上海”。其间,虞洽卿作为上海工商界名流,为辛亥上海起义的发动及辛亥革命在江南的成功,无疑有着独特的贡献,不应被忽略。

|