| 西湖少雪,杭州多情。一旦西湖多雪,杭州的情就会浓得化不开去了。这20多年来,我依然没有读懂过弘一大师,好像也没有想真心读懂他的意思,因为红尘滚滚,因为定力不够。只听一研究现代书法的人说过,李叔同出家后的书法依然有尘世的影子。我问,何为尘世的影子?答曰:从他的字中可以看到好多的松林。玄! 我原先印象中的李叔同,风流倜傥。世俗之人谈论的是他当年享的艳福,而我们想读一点民国文字的人,则一定要提到李叔同的开创性。李叔同于1905年留学日本,在日本他学的是西方艺术,具体是音乐和美术,因此他就成了有据可查的第一个吃螃蟹的人。2007年纪念中国话剧百年时,必然要提起他和春柳社在日本演过的话剧《茶花女》,且现在还能见到一幅他男扮女装演玛格丽特的剧照。他还是创办音乐杂志的第一人,在东京创办了《音乐小杂志》。在绘画领域,他首先使用女模特进行人体写生练习——这在西方人和日本人看来虽然不属于第一,但在中国艺术家里实在是可属开创性的一个。传闻在他正式婚姻之外的女朋友春山淑子,就是在日本学艺术时替他做过模特的。 1911年,李叔同携春山淑子回国定居,第二年即来浙江一师执教,从此为一师做了诸多开创性的工作。后来他和夏丏尊便有“严父慈母”的美誉,而浙江一师也一直以有李叔同这样的名师而感到自豪,用今天的话来说,李叔同就是一师最响亮的品牌。 可以说,因为李叔同要来,所以经亨颐校长才特意购置了2架钢琴和50架风琴,这在当时的同类学校中可以说是绝无仅有的。经亨颐还特意辟出美术专用教室3间,有专门的写生教室,装有落地窗帘,可以说经亨颐是真的关注艺术教育,这得益于他全新的思想。更难能可贵的还是李叔同的人品和艺品,对学生对学校起到了至关重要的作用,他是名师无疑,他的教学理论和技巧肯定是超一流的,但是我们现在也要想一想,虽然那个时代没有像今天这样的应试教育。但音乐和美术属于副科是无疑的,只因为有李叔同,副科便大大地抬起了头。 李叔同的国文可能比国文老师都要好,他的外语可能比外语老师都要好,那么这样一位老师在学校里,怎能不让学生肃然起敬呢?他在一师开创了人体写生课,当然从现在留下的照片看,那是一个男模特,而后来刘海粟的人体写生之所以引起轩然大波,主要是因为用了女模特。

▲一师首开人体模特写生课 后人论及李叔同在一师的开创性工作,概括得最全的要数秦启明先生,他历数了李叔同的这些事迹: 首开室内写作课。 首开野外写生课。 首开西洋美术史课。 首开版画课。 开设音乐课。 首设弹琴课。 …… 所以才有丰子恺的如下回忆: 在我所进的杭州师范里……图画、音乐两科最被看重,校内有特殊设备(开天窗,有画架)的图画教室和独立专用的音乐教室(在校园内),置备大小五六十架风琴和两架钢琴。课程表里的图画、音乐钟点虽然照当时规定,并不增多,然而课外图画、音乐学习的时间比任何功课都勤;下午4点以后,满校都是琴声,图画教室里不断地有人在那里练习石膏模型木炭画,光景宛如一艺术专科学校。这是什么缘故呢?就因为我们学校里的图画音乐教师是学生所最崇敬的李叔同先生。 当时很多学生被李叔同吸引了过去,因此浙江一师除了出文学家、革命家之外,还出了像丰子恺、刘质平和潘天寿这样的艺术家。当然就培养小学和初中师资的师范学校而言,或许李叔同的一师时期,才是素质教育最好的时期,美育教育也只有在那个时候才真正被重视。我们现在审视这段历史,不能认为因为来了一个天才就改变了办学的方向,最终的渊源我以为还是来自于经亨颐的办学思想。查一些书籍,发觉经亨颐和李叔同个人交往的记述并不多,不像夏丏尊和李叔同的交往,也许他们是君子之交淡如水,只是说到李叔同有好几次欲离开浙江一师,但都是夏丏尊劝下来的。夏先生当年还是普通教师,他背后应该就是经校长的意见。 李叔同在一师培养了不少高足,除了人们经常提及的丰子恺之外,刘质平更是一个得到李先生“宠爱”的学生。1915年,刘质平因病休学在家,精神极度苦闷,李叔同当时也在杭州、南京两地奔波兼课,但即使这样,李先生还是写信鼓励刘质平:“人生多艰,不如意事者常八九。吾人于此当镇定精神,勉于苦中作乐,若处处拘泥,徒劳脑力,无济于事,适知若耳!吾弟卧病多时,暇可取古人修养格言(如《论语》之类)读之,胸中必另有一番境界。”第二年,刘质平东渡日本求学,又是李叔同资助的费用,而且在信中特别申明了几个要点: 一、此款系以我辈之交谊,赠君用之,并非借贷与君。因不佞向不喜与人通借贷也。故此款君受之,将来不必偿还。 二、赠款事只有你吾二人知,不可与第三人谈及。家庭如追问,可有人如此而已,万不可提出姓名。 三、赠款期限,从君之家族不给学费时起至毕业时止。但如有前述之变故,则不能赠款(如减薪水太多,则赠款亦须减少)。 四、君须听从不佞之意见,不可违背。不佞并无他意,但愿君按部就班用功,无太过不及。注重卫生,俾可学成有获,不可中途中止也;君之心高气浮是第一障碍物,自杀之事不可再想,必痛除! 此信既是父辈口吻,又是师长口气,还像同辈朋友般的推心置腹,今天读来令人感动。也怪不得大师在生命即将终结之时,给刘质平留下了遗书: 质平居士方席: 朽人已于9月初四谢世。曾赋二偈附录于后。 君子之交,其淡如水,执象而求,咫尺千里。 问余何适?廓尔亡宫,华枝春满,天心月圆。 前所记日月,系依农历也。 谨达不宣。 音启 这是一段佳话,更是一段传奇。 看李叔同的文字和照片,觉得这是一个极其认真和在乎的人,现在我们生在俗世中的人,谈得最多的就是他为什么要出家的问题。对于他出家的原因,一直有一个似是而非的说法,即四个字——看破红尘。如果照着这个逻辑去想也是能想通的,什么都玩过了什么都看过了,那就看破红尘呗!可是你想想,想想这百年以来的中国文人和名人,真正能看破红尘抛家别子去当和尚的又有几人呢?所以,看破红尘说说容易做做难,难就难在我们身在红尘,又是多么热爱红尘啊!也有的口头上说看破红尘了,实际是要从红尘中攫取更多的功名和财色。所以我以为看破红尘,绝大部分都是嘴上说说的。我也特别注意到像鲁迅和曹聚仁等人的文字中,对和尚也是颇多讥讽的。 看破红尘,就需要有一种比红尘更为强大的精神力量,那就是做事的认真以及心中有理想,没有这两点,那都是做不到的。 所以李叔同不是看破红尘,而是要救黎民于红尘当中,而是如丰子恺所说他要到人生的第三层楼上去看看风景,所以他投入到佛学研究中,且钻研的是佛学中最难的华严经,这还是想用佛学来普济众生,这才是李叔同的出发点和归宿点吧。 当然这只是我们所能接受且又想要的答案。

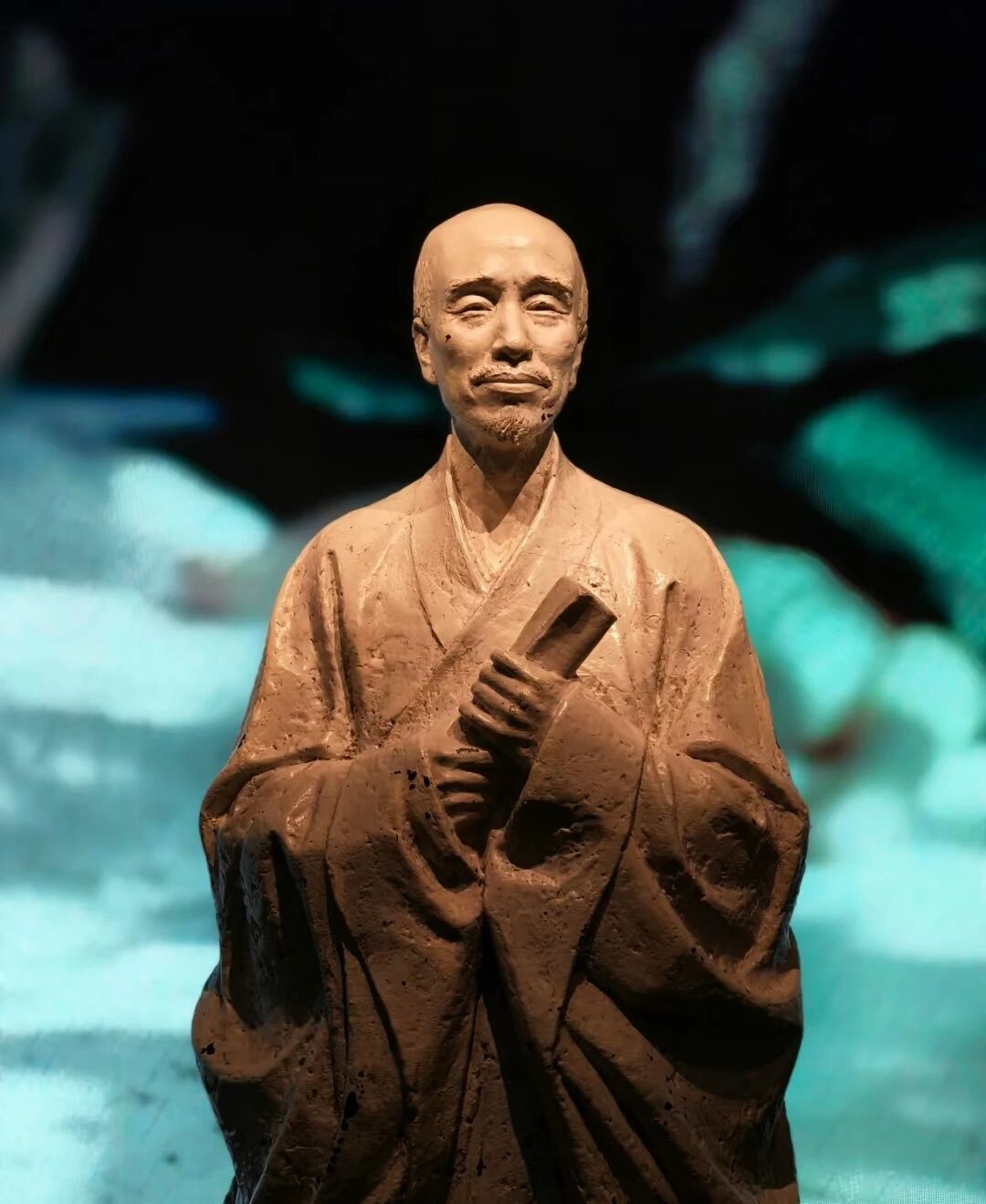

▲弘一法师像 为何一去不回头?思考这样的问题,不如多想想他为何要出家,虽然他已经写过《我在西湖出家的经过》,但依我看,仍然是杭州的气场和氛围让先生走进了佛门。也许从某种境遇上说,在杭州生活,也如同隐居一般,且当时李叔同的原配在天津,从日本带来的“外室”在上海,他一个人生活,沪杭两地间打来回,只是后来这种来回的频率减慢了,而且我们也不能解释,为何不能把这个日本女子带到杭州来生活呢,为何要深藏于上海的小巷之间呢? 杭州是隐居之地,这也是那么多文人墨客喜欢此地的原因之一,且民国有多少政要大亨在此购地置业,滨临西湖的北山街就是别墅区,如同能看到大海的青岛八大关。当然也有躲在这里要写大作品怀有大抱负的人,所以即使住在庙庵里,对他来说跟住在别墅里是一样的,如作家无名氏。 至于说断食,李先生当年就写过断食日志,1947年发表于上海的《觉有情》杂志。断食的效果非常明显,据他的那些好友说,虽然李叔同更瘦了,但是精神却很好,而且饭都有三碗好吃,这是从身体和生理的角度来佐证和支持他出家的,或者说对于这样认真的一个人来说,他必须先要做一个实验。 后来李叔同说了:“我虽然在那边只住了半个多月,但心里却是十分愉快,而且对于他们所吃的菜蔬更是欢喜吃。及回到了学校以后,我就请佣人依照他们那种的菜煮来吃。” 是的,杭州这么一个地方,适合修身养性,适宜整理思想,适宜起草诸如宪法大纲之类的,而于市民来说,适宜生活。我以为,李叔同教书的认真,并不代表他内心认同这一份职业,对湖山的勾留,并不是说心里没有另一片湖山了。 而李叔同走向虎跑的时候,有多少亲朋好友劝他回头啊。苦海无边,回头是岸,但是在他看来,正是在走向彼岸。红尘滚滚,我们只能从红尘的角度去理解,正如我当年走在雪地上,那是因为我觉得那样的体验很新奇,所以即使有狗叫,我也觉得这狗叫得真温暖啊! 有不少的传说——传说李叔同的那位外室名叫春山淑子的,她听到消息后即从上海坐火车到杭州来…… 要说一说这位春山淑子。她是知道李叔同有原配的,但还是不顾家庭的反对而毅然跟着来到了中国。同时她还遵守了李叔同跟她的约定,即她不能在公开场合出现,这一点类似于今天的情人角色了,或者就跟明星的“隐婚”似的。但是这个日本女人却能接受这样的约定,李叔同在杭州一师任教,本来春山淑子是可以跟他去杭州生活的,但他宁愿每个周末坐火车回上海去看她。等到她来杭州时,李叔同已经在虎跑寺里了。现在可能有人会说,只有日本女人才能做到这样的贤淑,只是爱,却没有身份。不过我在想,中国女人其实也能做到,只是有无这样的必要,虽然李先生是个大师大家,但是在男女之情上,我以为还是要回归到亚当和夏娃这样比较纯粹的状态为好。 再来说一说原配夫人俞氏,从照片看也是一端庄秀气之人,她是一茶叶商人的女儿,而李叔同的父亲则是在天津做盐业的。茶和盐,在当年都是相当重要的生意,如同今天的煤炭和石油。李家和俞家的这一段联姻,自然属于媒妁之言的功劳,后来俞氏给李生了两个儿子。有记载说当李叔同在弹贝多芬的《月光》时,她也能在一旁静静倾听的,而且亦粗通文字,《百家姓》都是认得的。一个认识《百家姓》的旧式女子,要跟一个琴棋书画皆通且对西洋艺术极端狂热的人有共同语言,这可能性是不大的。“我和你没有共同语言!”这是20年前离婚题材影视剧的常见台词,李叔同当然不会说这样没水平的话的。他只是在回天津老家的时候,会带着春山淑子的裸体画,挂在他的客厅里,在当时的风气下这自然是一惊世骇俗之事。 同时这也是李叔同对妻子及家人的一种心照不宣,一种无声的宣言! 80多年前的那场大雪,只是让李叔同去虎跑寺断食而已,后来寒假结束后他又回校任教,只是他再也没有回上海和天津。到了放暑假的时候,正当春山淑子满心欢喜地等他回来时,一师的师生给她带来了李叔同的一些东西和字据,并且正式告诉她:李先生出家了! 注意,那是要等学生们考完试之后,他才做出人生的大决断。一旦做出,就绝不回头了。 春山淑子跑到杭州跪见李叔同,任凭如何的千般柔情、泪如雨飞,他已完全是铁石心肠了。若干日子后,俞氏也跑到杭州寻访,但她没能见到自己的夫君。 春山淑子当时不能明白,她认为既然日本和尚是可以带妻室的,那么中国的和尚为什么不可以呢?因此有传说她在寺里哭了十几天,但最后还是在李先生的安排下被遣返日本生活了。其实李先生出家之后,对人也多次提及他在天津的亲戚,特别是他的两位侄儿,两个亲儿子倒是提及不多。俞氏去世时,家里的亲人也劝他回去看一看,他当时是答应了,但最终还是没有去成。 还有一种版本说,李叔同出家后见了俞氏却没有见春山淑子。或者说,谁都没有见,因为这些都是传说了。 我最近一次去虎跑看李叔同,是2007年夏天,我对女儿说这是弘一法师的纪念堂,女儿问谁是弘一法师啊,我说就是写“长亭外,古道边,芳草碧连天”的那个人,女儿说这个她知道的。但是她和我都不知道这个曾经叫李叔同的人到底是什么原因让他成为弘一法师了呢,或者说,“为什么像李叔同这样的塑像到处在放哨站岗了呢?”此话是我同学的原话,因为她供职的大学,也是我毕业的那个学校,后来也跟李叔同扯上了关系,所以这位同学很形象地说出了“放哨站岗”的话来。 但是可以相信,在常人看来极其寻常的事情,比如说他那个年代男人的一妻一“妾”制,在于李叔同来说,却是挣脱不了的精神枷锁。我们只知道他才华绝伦的一面,却读不懂他万念俱灰的一面。在不少传记作家的笔下,他当年在东京的生活仍是一个谜团,传说中的放浪形骸并没有太多的文字支持,然而可以肯定的是,他是第一个吃螃蟹的人,话剧、音乐、油画这些西方艺术进入中国,他都是一个桥梁式的人物,然而从他把春山淑子放在上海这一点上来说,他又是个相当律己之人,如果说要拿他跟同是出家人的苏曼殊进行比较的话,我觉得他是一个认真之人。唯认真才能克己,在不同的生命时期,他都能做到极致,这是极不容易的。 当然光是认真,不足以解释李叔同的出家缘由。对此,丰子恺曾有过精彩的评述: 我认为他的出家是当然的。我以为人的生活,可以分作三层:一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。物质生活就是衣食。精神生活就是学术文艺。灵魂生活就是宗教。“人生”就是这样的一个三层楼。懒得(或无力)走楼梯的,就住在第一层,即把物质生活弄得很好,锦衣玉食,尊荣富贵,孝子慈孙,这样就满足了。这也是一种人生观。抱这样的人生观的人,在世间占大多数。其次,高兴(或有力)走楼梯的,就爬上二层楼去玩玩,或者久居在里头。这就是专心学术文艺的人。他们把全力贡献于学问的研究,把全心寄托于文艺的创作和欣赏。这样的人,在世间也很多,即所谓“知识分子”“学者”“艺术家”。还有一种人,“人生欲”很强,脚力很大,对二层楼还不满足,就再走楼梯,爬上三层楼去。这就是宗教徒了。 我们一般的人在一楼和二楼之间抬头看他,好比我们站在阁楼上,觉得他好像不高,但是我们要站到三楼上去,又谈何容易,虽然现在教徒也甚多,但真有宗教精神的,我看还是不多。当然也不妨上去看看,大不了再下来就是了,正如登山,哪有上去不下来的呢?凡事总要进得去出得来才好,一些半生不熟之人,总喜欢说他在三楼了。 而李叔同就是这么一层一层地走到了第三层,当年在日本的生活、那种艺术人生,他曾经用4个字来概括过——放浪无赖。但即使放浪无赖,他还是把艺术的种子带了回来。 穿越时空,光阴似水。西湖少雪,杭州多情。 由此我想到文人们在杭州的生活状态——要么你变得跟杭州一样,要么就离开杭州。不过即使离开了杭州,他们还是喜欢杭州的,否则也不好解释为什么在杭州有那么多名人墓。 李叔同的那种认真,后来让一师校长经亨颐也觉得可怕,因为他怕李叔同的学生粉丝们纷纷模仿。当时知识分子有谈佛论道的爱好,正如我们今天喜谈股事“房事”。几年之后,当时的名人沈定一追求一女生,那女生周围的人都好谈佛,竟让那女生也遁入了空门,这让沈定一很是恼火。 2010年10月的杭州虎跑,已是阳光高照,桂香泻地。一出名叫《悲欣交集》的话剧在虎跑上演,不是选择大剧院而是选择虎跑这么一个园林来演出,其中的含义是不言而喻的。 悲欣交集,这是李先生的绝笔,也是滚滚红尘的真实写照。83年过去了,我们是悲多还是欣多呢,我不知道,我只愿在长亭外、古道边上继续书写我的文字。

|