|

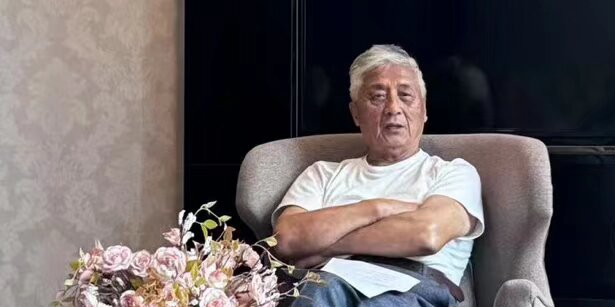

西湖的晨雾里,藏着太多故事。当 2011 年巴黎传来西湖申遗成功的消息时,68 岁的陈文锦站在宝石山上,望着三面云山一面城的格局,想起了 1973 年初到浙江日报时看到的破败湖山。从文革后的断壁残垣到世界遗产的璀璨荣光,这位土生土长的杭州人,用半生光阴见证并推动了一场跨越半世纪的文明守护。 破局者:从记者到园文局的跨界者1973 年,陈文锦踏入浙江日报的大门时,西湖正从十年浩劫的创伤中喘息。作为跑文化线的记者,他目睹的是岳庙的残碑断碣、湖畔的荒草丛生。1979 年,岳庙修复工程启动,这是他与西湖的第一次深度对话。“当时的报道不只是记录,更想唤起人们对文化根脉的重视。”他在采访中回忆。命运的转折出现在 1983 年。杭州新任市委书记厉德馨推行机构改革,点名从浙江日报抽调干部。“我主动请缨去园林文物局,” 陈文锦说,“因为当时西湖的问题,根在体制。”彼时园管局管园林、文管会管文物,后者甚至进不了岳庙大门。这种割裂让西湖沦为 “只有公园没有文化” 的尴尬境地。 作为首个进入城建系统的文化人,陈文锦成了 ‘异类’。“城建系统的同志起初觉得我是外行人,”他笑言,“但园林与文物的合并,正是要解决 ‘ 重绿化轻文脉 ’ 的顽疾。” 在他推动下,西湖管理首次实现 “山水与人文同护,园林与文物共修”,为日后申遗埋下伏笔。

申遗路:从等待到突围的曲折征程1985 年中国加入联合国教科文组织时,陈文锦已敏锐意识到西湖的世界价值。但 1987 年首批世界遗产公布,西湖缺席。“专家说高层建筑破坏了格局,实则是我们没说清西湖的本质。” 他直言,当时的杭州既存在 “申遗会拖累建设” 的顾虑,更对 “西湖究竟是什么”缺乏定论 —— 是风景区?公园?还是文化载体? 90 年代,周边省份纷纷斩获世界遗产,浙江成了 “文化大省无遗产”的例外。1997 年,杭州市长王永明在报纸上发声申遗,陈文锦带队赴国家文物局汇报。“那时园文局与北京联系很少,我们是摸着石头过河。”他回忆,当时国家文物局专家郭旃的考察给出关键启示:“遗产要看得见、有体量”,这让团队坚定了以西湖申报 “文化景观” 的方向。 转折发生在 2004 年。搞规划出身的单霁翔出任国家文物局局长,他对西湖的偏爱源自蜜月记忆:“这里是东方审美文化的集大成者。” 在他支持下,西湖被纳入文化景观申报轨道。陈文锦力邀老乡陈同滨主持申报文本,这位曾参与元上都、高句丽申遗的专家,创造性提出西湖文化景观的 “六大构成”,从自然山水到特色植物,首次系统诠释了西湖的价值内核。 守护者:功成不必在我的坚守

申遗过程中,陈文锦与决策者不乏分歧。他坚持以 60 平方公里山际线为申报范围,认为 “自然地理边界最具说服力”;建议迁出景区内无关单位,“不留历史尾巴”。这些主张虽未完全采纳,却体现了他 “既要当下成功,更要长远保护”的理念。 2011 年 6 月,西湖在巴黎全票通过申遗。颁奖时,陈文锦与郭旃、陈同滨同获 “特殊贡献奖”。但他更看重的是申遗带来的观念革新:“雷峰塔重建争议很大,但事实证明,文物不可再生,文化却能重生。”如今的雷峰塔以宋代风格重建,既保护了遗址,又延续了 “雷峰夕照” 的意境,成为文化传承的典范。 申遗成功后,西湖免费开放、宋韵文化挖掘等举措接踵而至。陈文锦仍在笔耕不辍,呼吁 “警惕城市化淹没东方美学”。“西湖的价值不在头衔,而在让每个游客感受到 ‘ 淡妆浓抹总相宜 ’ 的东方智慧。”他说。 从岳庙修复到申遗成功,陈文锦的半生与西湖交织。这场跨越半世纪的守护,不仅让世界认识了西湖的文化基因,更印证了一个道理:文明的传承,需要有人既懂历史的厚度,又有突破的勇气,方能让千年湖山在时代浪潮中永葆生机。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |