| 杭州留下茶市街早年很出名,以“茶市”命名的街道,全国惟此一条,足见当时留下镇茶业交易之盛。改开后,杭州被命名为“中国茶都”与茶市街溯源不无关联。 留下,原名西溪市,南宋初年,高宗帝策马西溪,只见山水清秀,意欲定都,后来权衡利弊,将宫室建到凤凰山麓去了,宋帝不无遗憾地说“西溪且留下”。此话不仅产生了一个地名“留下”,也促成了当地的商贸繁荣,尤以茶市为最,人有“杭城西出第一镇”之说。 茶市街商贸繁盛与交通便利以及茶叶集散,相辅相成,留下水路四通八达,划水相望,舟楫便利,明清时期就已成为一方大镇。《康熙杭州府志》载:“留下,沿西溪十八里,地形爽垲。宋室南渡,将筑行宫于此,后琮于凤凰山,诏曰:‘西溪且留下’,故名。” 《西溪梵隐志》载:“留下镇起西堰桥,至镇十八里。镇特爽垲,其形如簰,方二千亩,居人五六百家,东西其宇,划水相望。” 2005年5月1日西溪湿地公园开启后,吸引了无数宾客,已经成为西湖之外的另一个胜地,与西溪湿地公园比邻的留下古镇(今留下街道)开发,越来越多地引起市人关注。 早年梅家坞、翁家山、龙井一带茶农大多到茶市街投售茶叶,外地商客也在茶市街批发茶叶。二十世纪三十年代,一条短短的茶市街就有较大茶行20余家,还有众多茶贩。 门市以“三山香市”客人为主。佛事季节,镇上香客如潮,推动了茶叶买卖。 茶行是代客买卖茶叶的中间商,茶农俗称“山户”,茶行收山户佣金为一分,承担货款兑现。清明前至立夏,京津沪济苏扬等地茶商前来坐庄收货,以供一年销售货源。 茶商,又称“水客”,茶行为水客进货、加工、包装、托运、供给膳食等一条龙服务。有的茶行还需垫款,端午、中秋,茶行派员前往水客茶庄收款,业内称“收账”。 茶市街俗称“后街、小街”与留下河对岸的“大街”并列而行。 回 忆 2025年9月3日,笔者有幸到访茶市街,与老居民沈雍方先生(下称“沈老”)聊了不少早年茶市街掌故,沈老说,我1933年出生在留下镇,父亲沈善常在茶市街上开了一家铺子,叫“益大杂货店”。茶市上有句老话,叫做“三冬靠一春”,也就是一年中只有春茶时节最忙、最辛苦。父亲在春茶上市时帮人做账,平时以经营益大杂货店谋生。

▲笔者采访沈雍方(2025-9-3) 我家祖上从吴兴迁移过来,以卖羊肉为生,早年说到“羊肉阿生”,街上无人不晓,到了父亲手里才开了这家杂货店。“茶市街”名称是在民国初年定下的,因整条街上的宅院,春茶时节都会被人租赁去开设茶行。

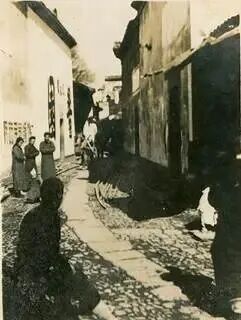

▲沈善常夫妇居中者小孩为沈雍方(20世纪30年代,沈雍方提供) 西溪湿地,河道纵横,水网交错,构成了留下便利的水上运输网。公路尚未开通前,从杭州连接运河的松木场开始称沿山河,十八里水路可达留下镇,舟楫便利,促成了茶叶、山货与日用品的集散。 我家住在茶市街一座前店后宅的院落里,我在那个院子里长大,对于茶市街早年状况或多或少知道一些。当年留下镇有大街、后街之说,“小街、后街”也就是茶市街,“大街”上充斥着饭庄、百货、日用品商店。这二条街旁靠留下河两岸平行而立。

▲沈善常夫妇(20世纪30年代) 茶市街(后街、小街) 沈老先生说,我家屋子处在迎春桥对面,早先称茶市街1号,地处安乐山麓,再往前走,就是柴场上了。1982年地名普查时将后面的柴场上也划入茶市街,后街与柴场上连接起来,总长300多米。早年留下镇的屋子大多是中式宅院,类似于当今的乌镇或西塘。

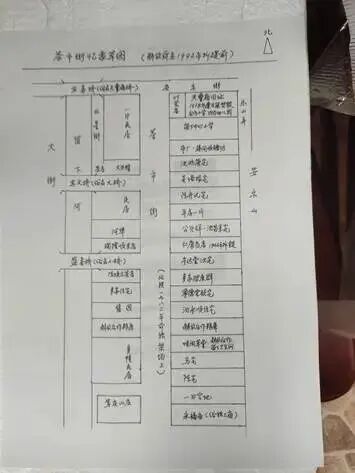

▲沈雍方手绘早年茶市街(2025-9-10) 笃庆山庄 如果从今茶市街柴场上起算,第一幢房子应当是笃庆山庄,在茶市街南杪,为杭州清泰街状元弄郑家别业兼坟庄,又称郑庄,占地4000平米。 庄院四周围着高大的封火墙,面对安乐山,背临上庙畈,位置相当优越。 墙门上首有砖雕匾额写着“笃庆山庄”四个大字,四周有回字纹绕边。 庄院分成三部分,中轴线上布局为五开间三进建筑,一座园林式私家院落。 前为轿厅,中为正厅,正中高悬匾额“经贻堂”三字,还有书斋、客厅、耳房等。 园内亭、台、廊、榭、桥、石径、荷塘等,一应俱有,让人印象致深的莫过于花厅,居园中心,又称四面厅。厅堂周边全是木雕精细的落地玻璃扇,可启可闭,冬宜赏雪,夏宜纳凉。坐于厅内,院内园林,一览无余。隔墙右首为南北相对的两排平房,共十余间。 后为享堂,一个祭祀场所,供奉郑氏历代祖先牌位。 园内曲水相通,与墙外的西溪官河支流相通,常年花木繁盛,鸟语花香。 庄主郑荆伯非本地人,在留下镇上除了山庄以外没有别的产业,只因祖坟在留下,故在茶市街上造了别业。抗战时,山庄被毁,遗址西半部为今留中路一段。据《西湖快览》载:“笃庆山庄在留下镇东,亭台池沼颇具胜概,为余杭郑荆伯、子惠、冠山奉亲颐养之所。” 永福庙,笃庆山庄正对面为永福庙,俗称上庙。《西溪梵隐志》卷二记载:“在溪市南杪,俗称上庙,祀永福、永安二神。前为堂,奉观音大士,古松一本,大数合抱,盘旋飞翥,为诸祠冠。”遗址北侧有一口水井,井圈上镌“古安乐泉”四字,为西溪名泉,水质清澈甘醇,久旱不涸。清吴祖枚有诗《安乐泉》: 安乐山边水一泓,照来毫发尽分明;交从澹处交应久,泉到名时泉自清。 暮霭独教开旧画,斜阳偏许弄新晴;居坡毕竟居山好,岩石招人大有情。 味闲草堂遗址,在茶市街南杪原笃庆山庄斜对面,建于上世纪三十年代,为晚清杭州知府陈璚女婿颜恭叔别墅。颜恭叔,广东连平人,曾任福建龙漳汀公路局局长,因祖坟在小和山,故在留下建了别业。 沈老又说,我在留下中心小学读书时,有个年级主任(班主任)叫颜霭浓,为宅主女儿,带着小朋友进去参观过。别墅为中西合壁式木结构平房,背靠安乐山,面临柴场上(今茶市街南段)。围墙右首开门,大门后夹墙甬道,碎石拼花铺路,边有两行苏带草排列,间有树桩盆景数十盆,过月洞门为一排八间平屋,呈一字形展开,上盖小瓦,红漆地板,门窗为玻璃与铁纱两层,内装落地纱缦,置放全套柚木家具,陈设古玩字画。 主屋第一间是客厅,第二间为书房,第三间佛堂,布置别具特色。 屋前天井用雨花石铺成“寿”字,围成波浪形花墙,墙外花园,墙内有一个足有半亩多的月牙形莲池,水中可荡小舟,沿池有曲径,外引安乐山溪水入园。 园内小桥流水,茅亭斜廊用小杉木构筑。园内原有一座古墓上有棵楠树,业主不去动它,在墓前置石桌石凳,立石联书:“阴阳通理,和谐为邻”。 屋后,还辟了一方菜园,业主自种蔬菜瓜果,甚有乡趣。解放后为留下卫生所。 笃庆山庄斜对面是尊德堂顾宅,顾家祖籍江苏昆山,为明末清初思想家顾炎武后裔居住。顾家后人辗转德清,至顾英逵一代,移居留下创业,开设了一家店铺,叫做“顾恒泰南北货号”。顾家在柴场置地筑屋,宅第落成于清同治十年(1884),堂号尊德。 尊德堂系徽式砖木结构建筑,背靠安乐山,面对茶市街,坐东朝西,围墙上耸立着高大的马头墙。石库墙门开在左首,中门称对面厅。轿厅隔着天井,与账房间相对。 走过天井上三级台阶,为一个“品”字形楼厅,厅正中高悬清代金石大师吴廷康隶书“尊德堂”匾牌,其下对联为清代大儒俞樾书写“勤俭持家久,谦和处世长”。 堂内置屏风、主台、回光以及搁几、月桌、太师椅、画桌、八仙桌等家具。厅后正中为退堂阁,置坑床。退堂阁面对天井,以第二道腰墙为照壁,上嵌砖雕“福”字。 天井中置大型假山盆景,二侧为楼厢,其下有左右二扇墙门。 进入第二进,又有三级台阶。二进是顾英逵之孙,顾鸿麟在上世纪1924年所建的一个大庭院,三面楼厢,中间走廊,两侧植紫荆、玉兰、银桂、碧桃以及草木花卉。 再上三个台阶为一幢坐东朝西、三间两弄之雕工精细的一字形楼厅,楼阁门窗、牛腿、飞檐、梁枋、搁栅等均有雕刻精细的人物、走兽、鱼虫、花鸟等图案。庭柱外包用苎麻织成的朱色夏布。厅堂中间雕有木刻挂落葡萄。厅后左右是平厢四间,为起居之所。 第四个天井,再上五个台阶,穿过后面的封火墙,入圆洞门,也就是最后一进为一个四合院,内有中式平房十二间。在租设茶行时,此处为陡锅挺茶房。走出后墙门外,有菜圃、竹园,直至山脚。可以说,尊德堂规模宏大,依地势斜坡而筑,层层递进,从门庭到后门,步步高升,直达山麓。上世纪五十年代后,尊德堂移作粮库,1992年拆除。 在尊德堂斜对面是沈森甫宅,屋主沈森甫为沈永顺官酱园老板。 沈永顺别业遗址在柴场上。此屋在民国十四年(1925)重建,中间天井,四面为走马楼,内有客房数十间,供苏北等茶庄到留下购茶的水客居住。还有二个茶叶加工场,可容挺茶陡锅十余口。此屋历经变易,后来住进多户居民,1992年旧镇改造时拆除。

店后隔墙临河,有圆洞门可通住宅。此屋三间两厢,占地不大,内部却特别精致,楼厅雕工精细,内厅幽静清凉,为沈家夏季避暑的别墅。后轩临河,设美人靠、美人榻,上有屋檐,雨淋不湿,后门有个小码头,备有小船,为一个私家船埠。新中国成立后,此屋与隔壁的马懋茂茶行一起成为粮库。河埠用作粮库的装卸码头,俗称粮库河埠。 仁康當铺 仁康典当铺,始建于何年无考,遗址在茶市街盈春桥北堍,坐东朝西,建筑规模宏大,几可与杭州城里当铺匹敌,为江南最大当铺之一,也是全镇最坚固的建筑,面阔五间,呈长方形,共有四进,周围高耸的封火墙比周边民宅的封火墙要高出许多。 沈老不无遗憾的说,仁康当铺如能保留下来,今报请国家级历保建筑应当没有问题。

▲透过忠义桥看盈春桥 临街砖墙,衬有青石板,牢固结实,临街的一面高墙,石库墙门旁书写着二个巨大的“當”和“典”字。仁康当铺的每道石库门内,其青石门框上都凿有石槽,可以镶入厚木板,用以防盗。隔街面有照壁,壁后有二棵两人才能合抱的巨大枫杨树,树荫几可遮盖半亩地。 踏进高大的石库墙门,为过路厅,中间后半部为一个天井,对墙上亦书一个巨形“當”字,两旁为甬道,临天井一面有花雕木质栏杆。转几个弯后,便是进入二进店堂的小墙门,左右各一,仅宽一米,亦为防抢。店堂内有高高的柜台,高个子的人也只能高出半个脸部,交易员尊称“朝奉先生”。房屋高大,不透阳光,冬不寒,夏不热,一年四时,朝奉先生均须穿皂布长衫。屋内夏季相当凉快,甚至还要穿夹襖。 三进便是库房,楼上楼下都是编了号的搁档,为存放典当物品的,编号按“天地元黄……”《千字文》序列排列,还有夹墙、暗房、地窖、金库。 第四进为员工宿舍、水井、伙房等配套用房。 仁康當行规模宏大或可窥探当年留下商贸的繁荣,典當铺投资人为三墩朱泰和。据传,晚清军机大臣王文韶也是创办这家當铺的大股东之一。此建筑在抗战时(1944)被拆毁。 战后,德康酱园业主陈胜德买下了二进后的土地,造了三间楼房。 公私合营后,改为西湖酒厂职工宿舍,1992年旧镇改造时拆除。 再下一座建筑称宁远堂,坐西朝东,临街是三个门面的杂货铺,为前店后宅的徽式四合院,店后才是石库墙门。宅院较隐蔽,酸枣木大门,宅院有四进,一进有三间楼房,二个厢房,春茶时租给德泰茶行加工茶叶和接待水客。中有庭堂,上悬匾额书写“宁远堂”三字,旁有楹联“知足而长乐、宁静以致远”,二进有楼阁,接着,又是一进房屋,后面有个院子,产权属于二家业主。院后直通安乐山。 “沈半家” 再下来是沈昌来故居,业主沈昌来,一个世居留下的士绅,也是沈宁寿南货店老板。沈家在镇上产业甚多,人有“留下沈半家”之说,也就是镇上几乎一半房产属于他家。 故居面临茶市街,面街有壁照,壁照后还有两棵高大的枫杨树。 宅后有个私家河埠,南北两边下台阶十余步后汇成二米宽的石阶,河边有一个石砌平台,再从南北两边下到河埠头,供装卸货物,平时有人在此洗衣。 河埠设计巧妙,也是镇上最大的河埠。 整座建筑坐东朝西,临街面有五间排屋,低矮浅小,不甚起眼。 从南首的一个窄弄进去,再过一个窄长天井,正对着一扇高大石库墙门。 门楣嵌有滴水砖雕上有“紫气东来”,上两级石阶,里墙上嵌刻砖雕“福”字。 踏进大门,豁然开朗,石板天井,正面有五开间楼厅,两边是厢楼,落地冰梅隔扇,工艺甚佳。楼后为退省轩,三明二暗格局。起居室与耳房左右各两间。穿过二道墙门,则另有一番天地。此处据说是全镇最好的庭院,号称“花厅”。 听说此楼是仿南浔小莲庄的小洋楼设计,砖木结构,中西合壁。 东立面呈突出四角形,多面采光,窗门上采用法国进口五彩玻璃,地面铺着当时最高档的水泥磨光花砖。室内置西式古典家具,楼上外立面有木质阳台,铸铁饰花栏干。 花厅前院宽敞,有太湖石假山、月亭、回廊、浅沼等,隔着爬满蔷薇花墙的叶形洞门外,则又是另一处花园,内有方井,长宽各八尺,无井栏,四周铺条石,井水接近井口,随手可掬。井边筑有方亭,亭中设砖刻棋盘一具并有黑白棋子,周置瓷鼓。 南侧,有依山势而筑的石级数步,进去便是梅园,大可十余亩。 夏日,宾客在此纳凉听蝉下棋,安闲舒适。春寒料峭,在此赏梅踏雪。 沈昌来故居曾经出租,开过公兴祥茶行,又被称为“公兴祥”。 上世纪五十年代初作为留下镇机关办公用房。 七十年代办过杭州元件器材厂,花厅成为镇上工作人员住家。 1992年旧镇改造时被拆除。 沈宁寿店屋,沈昌来在大街上的店面,此屋在留下大街忠义桥西堍,这是乡绅沈昌来开的南货店,面向忠义桥,店堂为两层三开木结构建筑。门上饰有四只金漆狮子,有回字栏杆。

在留下古镇保护工程中修缮与恢复,店墙面的“沈宁寿昌记墙界”石碑已被清理并填漆,依旧立在墙头。大街48~60号的旧建筑获得保护性修缮,房屋的封火墙和石库门彰显了古镇建筑风貌。 忠义桥(俗称“大桥”)旁有大兴馆,为一家全镇数得过来的饭店,店面五开间,楼上楼下全设客座,既有高档菜肴,又做门板饭,经济实惠,为劳工阶层青睐。春茶时,包酒出担,送到茶行客户,生意十分兴隆。

▲忠义桥为全国文保单位(2025-9-1摄) 吴培根宅 吴培根宅墙门临茶市街,吴培根,留下镇人,一个颇具传奇色彩的仕绅。 相传,早年吴培根到上海经商,某日,路过赛狗场,场外场内,人涌如潮,正在争购赛狗彩票。大家多挑选高大健壮的赛狗票。吴培根挤不进去,只好跟在后面买了一张不被看好的瘦狗彩票。未料,在赛狗中,前面几只壮狗争夺起来,倒是让那只瘦狗得到了第一名。 因买瘦狗彩票者不多,吴培根获得一笔不菲的博彩奖金。 回杭后,见到西溪法华寺进香者络绎不绝,年长者登山不易,于是,捐资在半山修了一个小亭,称“万善亭”,供香客息脚。又买了若干台新式织布机,开了家布厂。 三十年代,正是新式织布机取代传统木制织布机的时期。吴培根宅为一座前店后宅的居所。吴培根的儿女比较有出息,长女解放初进入华东军政大学,随刘邓大军解放西南,转业后,在山东大学工作。长子毕业于杭商,从事粮油进出口事务,曾任浙江省粮油进出口公副总经理。次子交通大学毕业,从事铁路电气化工作,曾参与坦赞铁路建设。 郝公馆(旭庐) 旭庐,俗称郝公馆,雅号留青草屋,在留下街上,业主为国军将领郝国玺(1886-1938),字旭东,湖南澧县人。1908年起历任陆军四十九路参谋、团长、旅长等职,曾任杭州警备区副司令。郝司令到浙未久,即相中留下一块宝地,倾慕此地风光秀丽,民风淳朴,文化厚实。1915年郝将军决意定居留下,购买了临街木结构平房九间。 1921年在平房西面建造三开间二层小洋房一幢,并以自己的字旭东,命名为旭庐。 旭庐大门为半西洋砖砌堆花式,上嵌石额“旭庐”二字,进门有长长的甬道,二道门后便是花园,园中有太湖石假山筑成的峦峰,占地甚广,并有曲桥水池,假山可攀,顶部平坪,面积约十平米。从荆山岭到闲林有七十二座山峰,号称“七十二贤人峰”。郝将军将七十二贤人峰浓缩成景,并在石峰上嵌白大理石匾牌,自书“七十二贤人峰”六字。 园中还有一座天然石质经雕琢的巨型山水盆景,周围有苍劲的罗汉松、梧桐、玉兰、桂花等树木花草。别墅成正方型,砖混结构,清水灰砖,白线墙体,本瓦歇山顶式。建筑面积约350平米,上下两屋。一楼为正厅、客房、书房、钢琴间、起居室等,上层为卧室。走廊铺地砖。另有耳房三间,为厨房、贮藏室、佣人间,房后有井,井上有亭,亭周列有盆景。庭院西侧有一口塘,两三亩大小,塘中植莲藕,可赏荷花,塘外就是湿地芦荡。 1937年秋,日军进犯海州,战况惨烈。郝将军率军抗敌,劳累过度,难于不能行走,仍扶杖指挥作战,终因结劳成疾,病逝于上海。 杭州沦陷后,旭庐被日军占踞,作为守备队驻地,有暗道可通留下桥头碉堡。 新中国成立后,留下镇镇政府在此办公,旭庐作为党委办公室。后来镇政府迁往新址,改为留下中心幼儿园,花园假山在扩建西溪路留下路段时被拆掉。 2005年旭庐被作为危房拆除,仅留小部分花园遗址。 爱莲堂周墙界 茶市街附近的安乐街上,今仍有一块“爱莲堂周墙界”石碑,碑中的“周”,就是从诸暨阳梅山周氏族人迁到留下的分支,为周敦颐的苗裔。留下这座爱莲堂建筑,进深三间,木门木窗,坐北朝南,当年在周边众多传统民居中并不起眼,唯有这块“爱莲堂周墙界”碑保留了下来,显示了屋主的与众不同。

早年楼主周文忠从诸暨梅山迁居留下,在庆春桥边开了一家周聚兴铁匠铺。 周文忠儿子周源根是个热血青年,抗战爆发后,投笔从戎。父亲不幸被日军杀害。抗战胜利后,周源根位至国军中校团长。1949年去台湾,曾任台军整编师中将师长。 1989年,周源根回大陆寻根,物是人非,感慨万分。若干年后,周源根病逝台岛,骨灰带回杭州,葬于南山公墓与父母团圆。周的老同学顾振祖写了一篇情文并茂的墓志铭,镌刻于墓碑。周源根弟周源顺应顾振祖老人之邀,回忆当年留下天曹庙戏台柱上的对联:“俎豆庆丰功,风恬浪静;笙歌娱胜地,凤舞龙飞。” 王慕槐宅 王慕槐宅遗址在西溪路留下街与北大街西侧,房屋为木结构三间两弄二层楼房。据载,此屋是留下镇几幢太平天国以前的老房子之一。1938年冬被日军焚毁。王慕槐为留下士绅,曾参与建造留下中心小学校舍。抗战胜利后,任留下镇的镇长两年。 方家、陈家老宅 方家老宅地处大街杀猪弄堂内,为方正大官酱园业主方舜山住宅,建于清末民初,宅院两进,中有天井。为木结构二层建筑,桁梁牛腿雕花精细,墙体、护栏均尚完好。 在留下古镇保护工程中,方宅作为重点修缮点,也为后世保留了一处完好的清末古建筑。 陈家老宅,地处安乐街麟凤里,今尚存。建于民国初年,为三间两弄两后厢二层木结构民居,坐东朝西,前天井铺青石板,后天井为卵石砌花,结构尚完整,稍经修缮即可保留。业主陈复人曾就读于浙江省自治专修学校,其绘画与书法学丰子恺风格。 杭州沦陷后,任伪杭县参议员,兼任沦陷时的留下中心小学校长。 留下中心小学 茶市街延伸到天曹庙旁边的留下中心小学为止。 说着,沈老拿出一张留下中心小学校舍落成时(20世纪30年代),捐资助学的镇上绅董以及教师合影,说道:“茶市街上的许多老宅与照片中的人物相关。”

▲照片由顾振祖珍藏(沈雍方提供) 后排左起王慕槐(抗战胜利后镇长)郑一宾(教师)沈寿松(未知)蒋信斋(医生)沈吉臣(益大业主)杨新甫(未知)陈复人(沦陷时校长)陈寿松(未知)杨大昌(未知)戴家喜(药店老板)叶树森(三阳烟店老板)岑梓全(岑泰昌为老板) 前排左起翁北民(巡警)、戚纯青(教师)、吴培根(布厂业主)、施晴初(教师)、马德璋(甡号杂货店老板)、沈昌来(留下绅董)、郝国玺(旭庐业主、旅长)、庄坤泉(银匠店老板)、叶金财(四安堂老板)、沈龙谋(沈永顺酱园老板)、张区长(杭县钦履区区长) 留下中心小学前身为光绪十二年创办的西溪私塾,设在秀才祝星六柴场上家中。 1908年在留下灵慈庙旁海松大师祠创办留下初级小学。1933年,国军上将郝国玺和镇上绅董捐资兴建留下中心小学新校舍在茶市街北杪东侧天曹庙旁落成。 留下中心小学碑记:“民国癸酉秋,留下中心小学建筑落成,沈君昌来以记相属,国玺辞不获已,乃为文曰:此乡胜迹,伊古所称,自南宋而著名,实西溪之总汇。 三山叠翠,二水交辉,满天秋色,夹道林香。骚人墨客,辄选胜以登临,隐士高僧,惟窅窕而栖止。男耕女织,未忘击壤之颂。渔歌樵唱,大有尚古之风。降及近世,风变全球,潮流趋向维新,民情乐于守旧。虽兵戈纷扰,自谓世外桃源。 然文化衰微,徒叹人间栎社,况夫世界创造皆从教育入手,盖欲发展事业亟应培植人才。故邦人鉴及,竭力振兴,可谓达其时务,知其根本矣。 缘自有清末叶,已露小学萌芽,比值风气未开,何能教育尽善? 所幸革命成功,改立中心小学,尤喜教育进步,顿添一线曙光。但名为小学,实非完全,每届初级休业,遂至半途辍学。欲负笈远游者,为家庭所不许;冀升学深造者,感幼稚之未能。是以休业者众,辍学者亦众,以历年统计,不下数十人。此中失学儿童,岂少青年志士?因势所趋,难集大成,良用慨感。 前经绅耆发启,请准教育当局,学级虽允添设,校舍仍自建修。于是殷勤捐募,辛苦经营,终以规模宏大、经费艰难,久而未成,夫岂得已! 国玺卜居此乡十余载矣。凡属公益,未心绵薄,对此一篑之功,敢忘个人之责,乃将旧事重提。幸喜咸表一致,又虑地方凋敝,慷慨输将,复赖同仁赞襄,共成美举。谚云:有志者事竟成。其斯之谓欤!用刻碑石,聊纪鸿文,并将捐资芳名及建筑用款另碑类载,同垂不朽云。 民国二十二年仲秋,澧县郝国玺撰,宝庆李筠健书,建修留下中心小学校同人立。

▲照片由顾振祖珍藏(沈雍方提供) 后排左起王慕槐(抗战胜利后镇长)郑一宾(教师)沈寿松(未知)蒋信斋(医生)沈吉臣(益大业主)杨新甫(未知)陈复人(沦陷时校长)陈寿松(未知)杨大昌(未知)戴家喜(药店老板)叶树森(三阳烟店老板)岑梓全(岑泰昌为老板) 前排左起翁北民(巡警)、戚纯青(教师)、吴培根(布厂业主)、施晴初(教师)、马德璋(甡号杂货店老板)、沈昌来(留下绅董)、郝国玺(旭庐业主、旅长)、庄坤泉(银匠店老板)、叶金财(四安堂老板)、沈龙谋(沈永顺酱园老板)、张区长(杭县钦履区区长) 留下中心小学前身为光绪十二年创办的西溪私塾,设在秀才祝星六柴场上家中。 1908年在留下灵慈庙旁海松大师祠创办留下初级小学。1933年,国军上将郝国玺和镇上绅董捐资兴建留下中心小学新校舍在茶市街北杪东侧天曹庙旁落成。 留下中心小学碑记:“民国癸酉秋,留下中心小学建筑落成,沈君昌来以记相属,国玺辞不获已,乃为文曰:此乡胜迹,伊古所称,自南宋而著名,实西溪之总汇。 三山叠翠,二水交辉,满天秋色,夹道林香。骚人墨客,辄选胜以登临,隐士高僧,惟窅窕而栖止。男耕女织,未忘击壤之颂。渔歌樵唱,大有尚古之风。降及近世,风变全球,潮流趋向维新,民情乐于守旧。虽兵戈纷扰,自谓世外桃源。 然文化衰微,徒叹人间栎社,况夫世界创造皆从教育入手,盖欲发展事业亟应培植人才。故邦人鉴及,竭力振兴,可谓达其时务,知其根本矣。 缘自有清末叶,已露小学萌芽,比值风气未开,何能教育尽善? 所幸革命成功,改立中心小学,尤喜教育进步,顿添一线曙光。但名为小学,实非完全,每届初级休业,遂至半途辍学。欲负笈远游者,为家庭所不许;冀升学深造者,感幼稚之未能。是以休业者众,辍学者亦众,以历年统计,不下数十人。此中失学儿童,岂少青年志士?因势所趋,难集大成,良用慨感。 前经绅耆发启,请准教育当局,学级虽允添设,校舍仍自建修。于是殷勤捐募,辛苦经营,终以规模宏大、经费艰难,久而未成,夫岂得已! 国玺卜居此乡十余载矣。凡属公益,未心绵薄,对此一篑之功,敢忘个人之责,乃将旧事重提。幸喜咸表一致,又虑地方凋敝,慷慨输将,复赖同仁赞襄,共成美举。谚云:有志者事竟成。其斯之谓欤!用刻碑石,聊纪鸿文,并将捐资芳名及建筑用款另碑类载,同垂不朽云。 民国二十二年仲秋,澧县郝国玺撰,宝庆李筠健书,建修留下中心小学校同人立。

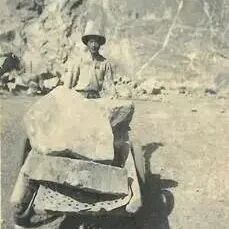

▲幸留天曹庙广场北侧戏台(40年代 顾振祖摄) 茶店酒肆(大街) 茶市街旧称“小街、后街”,相对于留下河对岸的“大街”。 大街也是全镇商业中心,有十三家茶店。如同其它江南的水乡镇集,除了茶交易以外,还有茶馆、饭庄、百货等店铺20多家,其中西溪园、聚水居、西园、留香居、方阿潮等最具规模。另一家大店叫万茂茶行,这是惟一设在大街上的茶行。全年营业,特别是“三山香市”期间,门市生意兴旺,该店只从事茶叶收购与批发,并不是饮茶场所。 在留下最具乡土特色的茶店,就数留香居,上下两层,楼层有阳台、栏杆。茶客临窗饮茶,街景一览无余。店堂还设了四面当时相当新奇的哈哈镜,用以招徕茶客。 水客出售茶叶以及农产品后,多在茶店饮茶息憇,成了落脚、休闲、寄物、沟通信息场所,偶尔还有调解民间纠纷功能,谓之“吃品茶”,茶店内有说评书、唱评弹等表演。 较有名的菜馆还有大兴馆、得月楼、聚水馆、如意馆等。 得月楼,旧址在留下桥堍,大街东侧,为三层木结构建筑,临留下西溪河,楼下建有水阁及河埠。餐馆用竹篰放养鲜鱼于活水中,擅长供应鱼鲜特色菜肴。 南货业有沈宁寿、生茂祥、大同昌、毛源昌四家。 其中沈宁寿南货店为百年老店,门前挂着招牌“南北果品、闽广洋糖、山珍海味、糕点茶食”。经营鱼翅、海参、鲍鱼、木耳、香菇、火腿、腊货等,以及自产茶食酥糖、寸金糖、云片糕、鸡蛋糕等,应时食品还有立夏糕、月饼等。品种之多,品质之优,能与城里颐香斋媲美。该店自产的贡烛龙凤烛为杭州名产,常年供不应求。 绸布业有甡大、升号、大生布厂三家,前两家专营绸缎、棉布、毛织、麻织兼针织品。大升布厂拥有铁木织布机30台,门市自销本厂布匹,价格便宜,质量上乘,销路畅通。 留下有三家酱园,其中沈永顺、方正大、俞大兴三家有油作、豆腐作、米醋作等。 这些商铺、店家构成了“水乡留下”昔日商贸的繁荣。 逃 难 1937年,日军进犯,镇上居民纷纷逃难。 沈老说,我父亲闻讯,日本人打进来了,将大门锁上,用木棒支撑好,一肩挑了两只萝筐,一只装着儿时的我,另一只挑了棉被,从老屋逃了出来。 一家人先逃到天竺山避难,当年寺院寮房可以出租。听说日本人笃信佛教,不会在寺院烧杀掠夺。一家人先在上天竺住了一段时间,后来又搬到杨家牌楼,再逃到方山管家塘的一个亲戚家躲避。当年方山周边遍布芦荡沼泽,相对幽僻隐蔽,日本人不敢轻易进入。 在管家塘,我见到有个小孩穿的竟是我的衣服。可以想象,逃离后,镇上有多么混乱!由于周边村落的人逃到方山避难,成就了方山的热闹,父亲在那里开了家小铺子糊口。 胜利后,我们回到镇上,只见屋里乱七八糟,房子成了日军马厩,马粪积有一尺多厚,清理后,父亲重装修,又一次开始打理这个破碎的家。 我在留下中心小学毕业,考进杭州宗文中学。此校由方志专家钟毓龙创办。不过,只读了几个月,患了病,不得已辍学回家,所以我只能算作“小学文化程度”。 五十年代后 五十年代后,我在安吉种过茶,1965年街道派我到留下石料厂(杭州留下水泥厂前身)务工,那是一个很辛苦的活,好在年轻,强健体魄倒是锻炼出来,今仍很少生病。

▲沈雍方在留下石料厂 (60年代)

▲70年代后石料厂更名为 留下水泥厂 在留下水泥厂工作时,曾被借调到留下镇政府从事第三、第四次全国人口普查与选举工作。改开后,上级布置进行全省第五次全国人口普查,我又一次参与了这项工作,并获得了奖章,全镇只有我一个得此殊荣。接下来,又参与了编撰《中国城镇浙江卷》(1991)与《浙江省名镇志》(1992),其中“留下镇”篇就是我参与撰写的。

*本文参考王国平总主编《杭州全书·西溪丛书》沈雍方、沈梦翔主编《西溪古镇古村落》(沈雍方口述 龚玉和整理)

|