| 一、苏轼的坎坷人生 苏轼(1037-1101),字子瞻,眉州眉县(今属四川)人,后因谪居黄州期间筑室东坡,自号东坡居士。苏轼在宋仁宗嘉祐元年(1056)举进士,礼部考试得第二名,又通过殿试登进士乙科,自此步入仕途。先后归乡父母守丧六年,至神宗熙宁二年(1069)应召还京,历任监官告院,兼判尚书祠部。神宗重用王安石(1021-1086),立置制三司条例司对政治、经济进行变法革新,以图发展农业生产,富国强兵,招致来自朝野主张维持旧制和维护既得利益的各种势力的反对。苏轼因对王安石的文教及均输、青苗等新法提出批评,受到排斥。 苏轼于是请求外职,熙宁五年(1072)授任杭州通判,三年后先后移知密州、徐州、湖州等。元丰二年(1079)御史弹劾他以诗文谤讪朝廷,被捕赴京入狱(所谓“乌台诗案”,乌台是指御史台),授以黄州团练副使虚衔编管黄州三年。哲宗即位,入京任翰林学士兼侍读,权知礼部贡举等职,元祐四年(1089)七月以龙图阁学士出知杭州,致力于为民造福,六年应召回朝,官至以端明殿、翰林两学士兼礼部尚书。元祐八年(1093)宣仁太后去世,哲宗起用原来拥护新政的大臣,唱言恢复新法,排斥元祐年间废除新法的旧臣。苏轼遭贬,先后编管于惠州、昌化军(海南儋州)。元符三年(1100)初,徽宗即位,苏轼被赦北归,然而于途突患重病,七月于常州去世,年66岁。苏轼著述宏富,传世有《东坡七集》,即《东坡集》四十卷、《东坡后集》二十卷、《东坡奏议集》十五卷、《东坡外制集》三卷、《东坡内制集》十卷、《东坡应诏集》十卷,《东坡续集》十二卷。

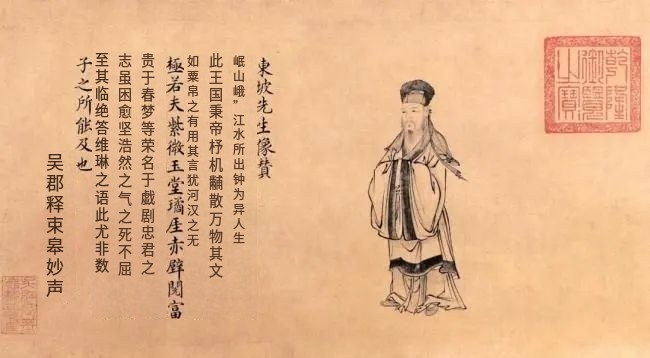

▲苏轼像 二、苏轼在杭州期间与名僧的交往 杭州,在晋属吴兴或吴郡,南朝宋、齐、梁因之,陈朝置钱塘郡。隋统一全国,改置杭州,后改余杭郡。唐改置杭州,天宝初改余杭郡,不久复改杭州。五代时,吴越都于杭州。北宋为杭州。 杭州自六朝以来佛教日趋兴盛,唐末五代盛行天台宗和禅宗。进入北宋,禅宗兴盛,禅宗著名高僧法眼宗延寿、云门宗佛日契嵩、圆照宗本、法涌善本等皆常在杭州弘法。天竺山灵隐寺、净慈寺、天竺寺、华严寺、径山寺等皆是杭州重要传法中心。 苏轼在神宗朝出任杭州副职通判三年,主管监察州府官吏,负责民政、财政及赋役等。知州先后由沈立、陈襄担任。苏轼在哲宗朝出知杭州二年。他两次在杭州期间为民众做了不少兴利除害的惠政。他在任通判时已亲近佛教,而在经过初次遭贬经历出知杭州时实际已经信奉了佛教。 当时天台宗、禅宗、净土信仰在杭州都十分兴盛。苏轼与杭州不少知名高僧,如天台宗僧海月惠辩、南屏梵臻、辩才元净,禅宗云门宗的契嵩、怀琏的弟子径山法琳、善本、道潜(参寥子)等人都有密切交往。下面对这几位高僧作概要介绍。 海月慧辩 海月慧辩,或作惠辩,海月是号,俗姓傅,是天台宗著名学僧遵式(964-1032)弟子,在杭州天竺寺传法。仁宗时知州沈遘任他为都僧正,在僧官正副僧正下负责佛教的“簿帐案牒”(僧籍、文书等)等具体事务,于熙宁六年(1073)去世。苏轼任通判时,与他接触较多,情谊很深。慧辩死后21年,苏轼贬官惠州,应其弟子之请写《海月辩公真赞》,回忆当年通判杭州时对他的印象,说他“神宇澄穆,不见愠喜,而缁素悦服”,赞词中有:“人皆趋世,出世者谁?人皆遗世,世谁为之?爰有大士,处此两间,非浊非清,非律非禅,惟是海月,都师之式”。是把慧辩看作是超越于世、出世和禅、律之上的高僧。 辩才元净 辩才元净(1011-1097),辩才是宋英宗赐予之号,俗姓徐,与慧辩一样也嗣法于遵式。先在杭州上天竺寺传法,后移至南山龙井,虽讲天台教义,然而尤重西方净土法门,与参寥子为友。苏轼两次治杭,与他往来尤多,诗文中经常提到他。在《辩才大师真赞》中说“余顷年尝闻妙法于辩才老师”,可见曾从他听过佛法,也许听的正是天台宗教义。元净去世时,苏轼在知汝州任上,写了著名的《祭龙井辩才文》。 梵臻 梵臻,《佛祖统纪》卷十二有传,嗣法于四明知礼(960-1028),以善《法华玄义》等天台教籍著称,居杭州南屏山传法。苏轼有《九日寻阇梨遂泛小舟至勤师院二首》,其中有“南屏老宿闲相过,东阁郎君懒重寻”之句。 佛日契嵩 佛日契嵩(1007-1072),佛日是号,是与怀琏同辈的云门宗禅僧,住杭州灵隐寺,在仁宗嘉祐六年(1061)进京上仁宗皇帝书,乞将所著《传法正宗记》、《辅教篇》等编入大藏经,诏允准其请,并赐以“明教大师”号。苏轼通判杭州的第二年契嵩即去世,交往不会太多,然而由于契嵩的名望,对他十分敬重。苏轼在《书南华长老重辩师逸事》中回忆说:“契嵩禅师常嗔,人未尝见其笑。海月慧辩师常喜,人未尝见其怒。予在钱塘(按:杭州),亲见二人皆趺坐而化。……乃知二人以嗔喜作佛事也。” 径山维琳 径山维琳,号无畏,是怀琏弟子。宋惟白编《建中靖国续灯录》卷十一载其简单的语录,曾住持大明寺,后住径山传法。据苏轼《答径山惟琳长老》的“与君同丙子,各已三万日”,可知他与苏轼同岁,皆生于仁宗景祐二年丙子岁(1035),三万日是概数,不会是八十岁以上,应是超过二万日的说法,在六十岁以上时写。维琳所在径山禅寺按照“祖师之约”只许担任住持的师父直接传给徒弟,是所谓“甲乙住持”寺院(或称甲乙徒弟院)。然而苏轼知杭州时,废除此约,改为“十方丛林”,从十方僧中选拔优秀的人担任住持。维琳就是他参与选拔任径山寺住持的。苏轼从海南北归,身患大病,住在置有田产的常州,写信给维琳说:“某卧病五十日,日以增剧,已颓然待尽矣。……不审比来眠食何似?某扶行不过数步,亦不能久坐,老师能相对卧谈少顷否?”表明苏轼对维琳感情之厚,思念之深。在另一封信中说:“某岭海万里不死,而归宿田里,遂有不起之忧,岂非命也夫?然死生亦细故尔,无足道者,惟为佛为法为众生自重。”在生死的最后关头,他既以“为佛为法为众生”自勉,也似乎是在勉励老友维琳。还有一封被认为是苏轼绝笔的信,说:“昔鸠摩罗什病亟出西域神咒,三番令弟子诵以免难,不及事而终。”从内容看,这三封信皆应写于建中靖国元年(1101)五月北归行至真州发病之后。苏轼于七月去世。因此,这三封信皆可看作是绝笔。 金山宝觉 金山宝觉,《建中靖国续灯录》卷十一目录将他列入怀琏的法嗣,然而未载其传录。金山寺在润州(治今镇江),是著名禅寺。苏轼的好友、云门宗禅僧佛印了元在他之后曾在此住持。在苏轼文集中有不少提及他的诗文。苏轼通判杭州时经常游金山寺,有诗《金山寺与柳子玉饮大醉卧宝觉禅榻夜分方醒书其壁》,其中有:“诗翁气雄拔,禅老语清软。我醉都不知,但觉红绿眩。”在《金山宝觉师真赞》中,描述宝觉“望之俨然,即之也温。是惟宝觉,大士之像。因是识师,是则非师,因师识道,道亦非是。”颇蕴禅语意味。苏轼从杭州移知密州时,来不及面辞,宝觉竟先乘舟到江北为他饯行。苏轼到密州后,给宝觉写信,谓“东州僧无可与言者”,并赠自著《后杞菊赋》,答应为他写《至游堂记》。这都说明苏轼与宝觉的交谊是很深的。 法涌善本 善本(1032-1109),号法涌,俗姓董,嗣法于云门下五世宗本(1021-1100)。宗本应神宗的召请入京为相国寺慧林禅院住持,晚年归住苏州灵岩山寺。善本也曾从云门下五世法秀(1027-1090)受法。法秀经越国大长公主与驸马都尉张敦礼上奏神宗,应召入京住持他们建造的法云寺。善本原在杭州净慈寺传法,在法秀去世之后,张敦礼奏请哲宗礼请善本进京继任法云寺住持,后受赐大通禅师之号。《禅林僧宝传》卷二十九〈善本传〉记载:“王公贵人施舍,日填门;厦屋万础,涂金镂碧,如地涌宝坊。”法云寺在名义上是为外戚所建,实际是准皇家寺院,受到王公贵族的巨资施舍是理所当然的事。善本在京城八年,告老退居杭州南山,徽宗大观三年(1109)去世,年七十五岁。 苏轼在杭州作通判期间已经结识善本,后在知杭州期间正赶上驸马都尉张敦礼聘请善本入京。苏轼从中协助,写《请净慈法涌禅师入都疏》,其中说:“京都禅学之盛,发于本、秀(按:宗本、法秀)。本既还山,秀复入寂。驸马都尉张君予(按:张敦礼字)来聘法涌,继扬宗风,东坡居士适在钱塘,实为敦劝。”在善本走后,苏轼请在越州(治今浙江绍兴)的楚明禅师继任净慈寺住持。苏轼此后奉敕入京任职期间,曾参加张敦礼请善本主持的水陆法会,应请撰写《水陆法会像赞并引》,为在法会上陈列的代表各类众生的十六尊位法像写赞。 诗僧参寥子 参寥子,是苏轼在杭州期间和离开杭州以后与他保持最密切关系的学僧。参寥子,也称参寥。据苏轼有关诗文并参考朱弁《续骫骳说》、明代明河《补续高僧传》卷二十三、《四库全书》本《参寥子诗集》等资料,参寥子是号,名道潜,号妙总。道潜本名昙潜,苏轼给改为道潜,俗姓王,或谓姓何,于潜(在今杭州)人。年龄比苏轼小7岁,当生于庆历二年(1042)。苏轼为云门宗僧大觉怀琏写的《宸奎阁碑》说:“见参寥说,禅师出京日,英庙(按:英宗)赐手诏,其略云‘任性逍遥’者。”又,苏轼《与参寥子二十一首》之二写于黄州,其中说:“知非久往四明,琏老且为致区区”。怀琏时住四明育王寺,苏轼托参寥子代向怀琏问候。这都说明参寥子与怀琏非同一般的关系。现存《参寥集》前载陈无已(师道,1053-1101)的序明确说“妙总师参寥,大觉老之嗣”。前述径山维琳嗣法于怀琏,《参寥子诗集》卷一《送琳上人还杭》中有:“少林真风今百纪,怅惜至此何萧条。喜君齐志早寂寞,同我十载沦刍樵。”看来维琳与参寥子是师兄弟,皆嗣法于怀琏,属于云门下五世。 苏轼在任杭州通判时可能与参寥子已经彼此认识。元丰元年(1078)苏轼移知徐州(彭城,今江苏徐州),参寥子曾前往拜会,《参寥子诗集》卷三载有《访彭门太守苏子瞻学士》,诗中有称赞苏氏父子三人的句子:“同时父子擅芳誉,芝兰玉树罗中庭,风流浩荡摇江海,粲若高汉悬明星”。从此与苏轼成为莫逆之交,往来十分密切。苏轼移知湖州时,参寥子曾与秦观(字太虚)一同前去探望。苏轼贬谪黄州时,参寥子曾不远千里前往,共同住于东坡,一起论诗书文章,游山观赏自然景色。当时,佛僧、道士都有到黄州去看望苏轼的。苏轼在给参寥子的一封信中说:“仆罪大责轻,谪居以来,杜门念咎而已。平生亲识,亦断往还,理故宜尔。而释、老数公,乃复千里致问,情义之厚,有加于平日,以此知道德高风,果在世外也。”这种情谊超越于世间政治忌讳和利害得失之上,显得十分真挚,令苏轼十分感动。 七年后,苏轼出知杭州时,参寥子(道潜)在地处西湖畔的智果院任住持。智果院有股从石缝之间流出的清洌泉水,甘冷宜茶。苏轼携客经常乘舟泛湖来此游玩,汲泉钻火以烹茶。某日在饮茶之余,苏轼若有所思,忽然忆起在黄州时梦中所作的诗“寒食清明都过了,石泉槐火一时新”的佳句。苏轼再次入朝为官后,曾为参寥子从朝廷得赐紫衣和师号的事进行活动,托知友、外戚王晋卿(王诜)帮助。直到他再次遭贬,元祐八年(1093)出知定州时经“吕丞相”(吕大防)上奏,参寥子才得以赐号“妙总”。苏轼从此在诗文中常称参寥子为“妙总大师参寥子”、“妙总师参寥子”、“参寥子妙总”等。 苏轼贬居惠州、海南昌化时,参寥子受到牵连,以“度牒冒名”的罪名被迫还俗,“编管衮州(在今山东)”。然而他与苏轼还保持书信往来,苏轼常将自己的生活情况向他诉说,也写诗文托人转给他。宋徽宗建中靖国元年(1101),翰林学士曾肇(1047-1107)奏称参廖子无辜,诏复为僧。苏轼在被赦北归途中从朋友钱济明来信中得知参寥子重新为僧的消息,为之庆幸。参寥子得知苏轼北归已过岭北十分兴奋,写诗《次韵东坡居士过岭》以表情谊。 苏轼与参寥子交往将近三十年,曾写《参寥子赞》,说他“身寒而道富,辩于文而讷于口。外尫柔而中健武。与人无竞,而好刺讥朋友之过。枯形灰心,而喜为感时玩物不能忘情之语”,描述的是一个有长处,有短处,富有感情的活生生的诗僧形象。 参寥子对苏轼有师生之谊。苏轼去世后,他写有《东坡先生挽词》,共十四首。其中有“经纶等伊吕,辞学过班杨”,“博学无前古,雄文冠两京,笔头千字落,词力九河倾”等语句,赞苏轼旷世之才;“初复中原日,人争拜马蹄,梅花辞庾岭,甘溜酌曹溪”,写苏轼被赦北归受到世人欢迎和参访南华寺的情景;“当年吴会友名缁(大觉、海月、辩才),尽是人天大导师。拔俗高标元自悟,妙明真觉本何疑。篮舆行处依然在,莲社风流固已衰。他日西湖吊陈迹,断桥堤柳不胜悲”,写苏轼当年在杭州佛教界结交的尽是高僧大德,他自己本具超凡的悟性,而现在人去物在,必将使后人睹景伤情。在宋徽宗崇宁(1102-1106)末,参寥子归老于潜山。据宋陆游《老学庵笔记》卷七,参寥子于政和(1111-1117)年间“老矣,亦还俗而死,然不知其故。” 我们通过上述内容,可以看到苏轼对佛教所抱有的深沉情结和他与杭州学僧之间形成的亲密情谊,从中也可大体了解当时杭州佛教的情景,在诸宗派中以天台宗、禅门五宗中的云门宗最为流行。

|