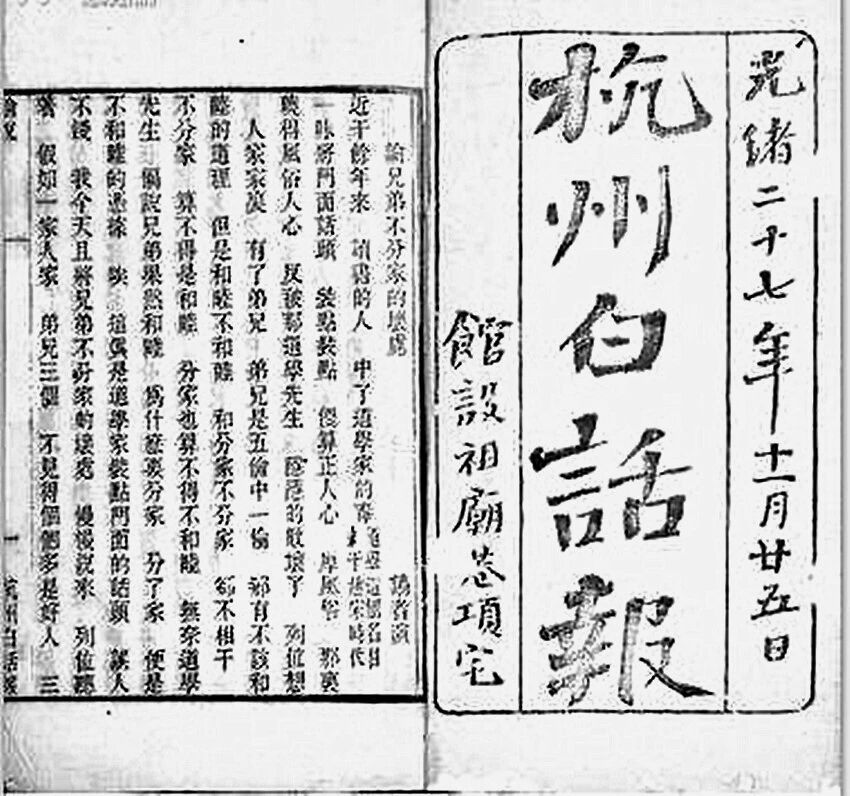

| 在戊戌前后的维新变法思想乃至革命思想的传播中,办报章杂志、广译东西之书是重要手段,办白话报也是不可忽视的一端。当时报章文章、译作以文言文为绝大主流,而在有识之士看来,文言文与口语的分离,极大地妨碍了普通大众对于新知识、新思想的接受,中国需要一场言文合一的文体革命。白话报的出现便是时代需求的产物。中国人创办的第一份白话报,公认是章伯初、章仲和于光绪二十三年(1897)在上海创办的《演义白话报》,其次是裘廷梁于光绪二十四年(1898)在无锡创办的《无锡白话报》;在文言报纸中较早刊载白话文的是谭嗣同、唐才常等人于光绪二十四年(1898)在湖南创办的《湘报》。据研究统计,自光绪二十三年(1897)至宣统三年(1911)十余年间,由维新人士和革命派报人以及各地政府官方创办的白话报刊达270多种。《杭州白话报》是其中一种,学界普遍认为它是继《演义白话报》《无锡白话报》之后创办的第三家白话报,而且是影响较大的白话报。

▲杭州白话报 除却社会大环境因素,杭州白话报的创办还有杭州当地的小背景。原来,《译林》自当年正月创刊发行后,订购者日多,时署浙江巡抚余联沅认为该杂志足以开拓风气,变化性情,故要求各属员及各书院学堂一体购阅,并将此纳入考成内容。时署浙江按察使许豫生(侯官人)于三月札饬全省,要求各府、州、县订阅,或存衙署,供公余参考,或交书院、义塾,使肄业诸生学习,以广见闻而增常识。当局的支持,使《译林》的影响一时间遍及全省,新学风气渐涨。受此影响,一帮热衷新学的在杭人士动议创办白话报。参与办报诸人与《译林》诸人多有交叉,如林白水是《译林》的“译员经理诸君”的第一人,林纾是《译林》的两位“监译”之一,林文潜(?—1903,字洲髓、筑髓、左髓等)是后来新增的“译员经理”等。

▲林白水 《杭州白话报》的创办人有多种说法,有说是项藻馨〔1873—1957,字兰生,浙江钱塘(今杭州)人〕,有说是林白水,还有说是汪叔明、林纾、陈敬第等人。各种说法都有一定道理,关键是如何理解“创办”二字。项氏是杭州本地人,家富赀财,早年肄业于上海格致书院,时任求是书院教习,说他是《杭州白话报》的创办者,应该是从倡议办报,为办报提供资金、物质条件支持等方面来说的,这是报章杂志经理(相当于现代意义上的法人)的责任。至于林白水、汪叔明、林纾、陈敬第等人,他们参与了创办工作,参与的方式应该是有钱出钱、有力出力、有想法出想法,他们可通称为《杭州白话报》的发起人。林白水因为积极参与了报纸的创办,并且有很好的办报思路,因此出任首任主笔。林纾参与的程度应当低一些,他的参与估计与林白水有关,他们是同乡,且有亲戚关系,林纾在福州时曾以白话文创作《闽中新乐府》,影响很大,林白水与项藻馨等人合议创办《杭州白话报》,自然想到了林纾。有学者认为首期《杭州白话报》刊载的“月捐诸君姓氏”中第一位“瓯海林郎”很可能是林纾,这个“可能”应该是不可能,结合其他证据,基本可以确定这位“月捐洋贰元”的“林郎”是瑞安人林文潜。 《杭州白话报》为旬刊,至光绪三十年(1904)末共出八十二期。首期于光绪二十七年五月初五日(1901年6月20日)发行。首篇白话文章是主笔林白水(署名“宣樊子”)写的《序》,其实是一篇发刊词,道是:“现在的中国,被外国看不起了。中国是个国,外国也是个国。外国人是个人,中国人也是个人,为什么缘故要被外国人看不起呢?这个缘故不要去骂外国人,这要恨中国人自家不好。中国人的数目,有四万万。除去二万万个女子,其余二万万男子,一百个人,也没有一半识字。问他现在中国是什么世界,外国是什么情形,多不知道,反说这是国家的事,我们小百姓,管他甚么。唉,这便是中国被外国看不起的缘故了。这个道理千言万语也说不尽,总归一句说话,叫作民智不开(民是百姓,智是智慧)。开民智的法子,第一顶好的是油画(是外国油光滑亮的画),第二个法子是演说,如同讲圣谕广训一般,把中国外国古来的事,现在的事,到城里乡下,各处去讲。但是这两种既需要铜钱,又需花许多工夫,因此我们几个朋友,想来想去,只有做《白话报》的一法。因此我们几个朋友,各人拿出些线,做这《白话报》,照本钱发卖,若是销场好,卖报的钱收不清,只好每月出一本了。这一本报,总想月月不断的出下去,如有和我们志向相同的,肯来帮助我们,这是格外好了。看报的人,要知道这种报有两种好处,一是容易看得懂,二是价钱卖得贱。容易看得懂,便是未读过书的人,也可以看了。价钱卖得贱,便是做小本生意的,也可以买了。大家看了这一种报,渐渐的聪明智慧起来,便是我们赔些铜钱,赔些辛苦,也甘心情愿的。总之我们做《白话报》的生意,只求中国四万万人民智大开,知道中国的不济事,有不济事的道理,外斩烈烈轰轰,有烈烈轰轰的道理,若一味胡闹,如旧年北方的拳匪,闹得皇帝避难,天下多不安枕,这都是民智不开的缘故。唉,大家想想,开民智,一种事体,要紧不要紧。若是不要紧,我们做《白话报》,岂不是吃了饭,没有事做么。”不得不佩服林白水的本事,竟将办《白话报》的目的讲得如此明白晓畅,后来《杭州白话报》风行一时,影响广大,不是没有理由的。 林白水的发刊词提到,这份报纸是“我们几个朋友,各人拿出些钱”做起来的,林纾作为朋友是否也拿了些出来,不得而知。这年林纾很穷,以至于他的老朋友、秀水知县方家澍知道后要赞助他。但林纾颇有任侠之风,对朋友们的事业捐一点钱,很有可能。这且不论,要说的是林纾为报纸写了些什么。林纾虽为古文请命,对白话文也夙有兴趣,创作《闽中新乐府》就是白话文写作的先行实践,如今杭州新创《白话报》,不正是他的用武之地吗?确实如此,民国八年(1919)林纾与北大新文化、新文学诸公论战,作有《论古文白话之相消长》一文,提到:“忆庚子客杭州,林万里、汪叔明创为《白话日报》,余为作白话道情,颇风行一时。已而予匆匆入都,此报遂停。”此语有两处失实:一是其时《杭州白话报》非日报,而是旬报;二是他在当年秋天入都后,《杭州白话报》并未停办。这无关大节,此话最重要的信息是林纾自陈曾为《杭州白话报》作白话道情且颇受欢迎。这是此语最核心的内容,林纾不会扯谎,而且《杭州白话报》创刊号所载的《简明办法》提到该报内容分六门,其六是“杂类”,“各样文章都有,如歌曲道情,这些都是”,所以完全可以相信林纾确实为《杭州白话报》写过道情。然而,令人万分奇怪的是,翻遍八十二期《杭州白话报》,竟然找不到署名“畏庐”“畏庐子”及其他可能与林纾相关的化名,因而无从确认林纾写了哪些道情。 所幸有位女学者郭道平依据林纾《论古文白话之相消长》中“忆庚子客杭州”之句,按图索骥,研究《杭州白话报》,考证出林纾以“竹实饲凤生”为笔名,在十二期白话报上刊载(连载)了七篇道情作品,报期自第四期至第十五期,时间在光绪二十七年(1901)五月二十五日至九月二十五日间。这个考证有理有据,洵为不刊之论。其中提到“竹实饲凤生”之笔名,郭氏写道:“典应出自《毛诗笺》所云:‘凤皇之性,非梧桐不栖,非竹实不食’——不仅名字结构与林纾在译《巴黎茶花女遗事》时所署‘冷红生’相类,其中流露的‘文艺范儿’亦是如出一辙。”信然。不过,林纾取此笔名,不只是“文艺范儿”,还是别有怀抱。如“冷红生”之名虽取诸唐诗人崔信明诗句“枫落吴江冷”,却有以萧瑟之身冷眼看世界之意那般,“竹实饲凤生”一则以鸾凤非“竹实”(江浙人谓之“竹米”)不食寓贤者洁身自爱之意,二则以竹实(竹子开花结子)为荒年之兆喻国事杌陧之势,综合言之,林纾以此笔名撰白话道情,怀抱的是警世醒人之志。

▲林纾 且来欣赏古文家所写的白话道情,七选三: 觉民曲(载第四期) 劝诸君静坐 听我讲新书 这新书便出在光绪年间事 我光绪皇爷 是一个善萨心肠 念中国堂堂 怎受制外洋 竟然压作奴才样 说甚黑种亡 说甚棕种殃 到后来黄种 也只能勾了风流账 汝道我皇爷 怎不痛断肝肠 斗然间尧舜容颜 变做英雄相 传御史台官 传六部司官 传翰林堂官 汝诸人要睁睁开了文明眼 不要汝慌不要汝管 不要汝嚼字咬文 不要汝说长道短 只维新两字 是生死机关 下天上恩纶 下天上恩纶 忠臣欢喜奸臣愤 无奈我皇爷 要一味维新 又怎知八月秋磷 把维新稿子烧干净 又做了文章 又复了弓枪 老头巾得意洋洋 维新党暗地悲伤 从今四百兆人都成了凄凉状 那样凄凉 怎不思量 思量我的亲皇上 生我爹娘 养我爹娘 皇爷恩比爹娘当 汝须当听我仔细情形讲一场 汝道白人喜花钱 盖洋楼 栽花柳 便做了活活神仙 不知他将中国熬煎 不知他将中国熬煎 只一样鸦片烟 弄成黄种皆卑贱 我皇爷触不了腥膻 火杂杂要把腐烂乾坤换 汝应该感皇爷恩情 汝应该感皇爷恩情 怎沉酣一醉无时醒 老儿翁 小儿童 只做官发财四字心头懂 试问国亡家破 岂不财神官运两头空 可惜汝一生全入南柯梦 还在富贵场中趱狗洞 志气不争 民智不生 大老官看吾皇上尤冰冷 要请他为民为国 那有心情 自然养出妖民梗 自然生出洋兵警 白拉拉逼走了皇爷 白拉拉逼走了皇爷 豺狼在邑龙在野 闹天翻地覆 杂乱如麻 汝且听下回分解者 此篇道情写戊戌维新至庚子义和团灭洋、八国联军入侵北京之事,虽题为“觉民曲”,实则尊皇上矢志维新,叹皇上维新未成,哀皇上被逼出京,口口声声“我皇爷”,竟比爹娘还要亲,这样的道情只有望瀛楼上的人才写得出来。又说“说甚黑种亡,说甚棕种殃,到后来黄种,也只能勾了风流账”,明显是翻译《黑奴吁天录》的人所要警醒世人的。仅以此内证,已基本上可以证明这篇道情系林纾所作。再看另一篇: 唱读书人真不了(载第九期) 读书人 真不了 人人还说秀才妙 汝说秀才果有定国安邦稿 汝说秀才果有治国齐家道 我唱起真情 大家不过一团糟 头一节秀才最怕为宵小 怎么院场岁考 偏把秀才当贼搜 我看院差张起如箕手 秀才低了丈夫首 拉臂摸尻 当堂丢尽无穷丑 他说这地场出产 将来多半是拜相封侯 原来拜相封侯 多曾经过院差扭 这还不算 还向考棚里面去幽囚 溺器前臊 屎盆后臭 分明是遗屙一处同禽兽 汝道掀天男子 怎生此地去搜求 这奴隶根苗已种到十分九 我更唱大场 大场笑话尤难讲 筑起蜂房百道墙如囚编号勒汝作文章 百鼎粥汤明是喂猪样 这也罢了 诸公既然为国求卿相 奈何糊名誊录先做防奸想 纵压制得英雄豪杰伏鞭缰 我说不如选举从公 评论凭乡党 就是外国议员 也是大家选 而况出身尤有大学堂 何用纷纷闹甚春秋榜 那春榜艰难更惨伤 第一苦是孝廉船 头巾百队联同伴 快快来 不要晚 晚来怕了船舱满光蛋流氓占最先 一方舱位卖汝五洋钱 那船上江婆陶快若仙 眉梢眼角倒看汝公车贱 纵横卧 如挺尸 到了天津尤晦气 几十个即补团匪爷 手弄铁球横眼视 按下汝行囊大发威 不给他两块番钱不教挪上火车里 尘土长安拍面飞 马粪人溲好些尝了奇滋味受苦京闱且不提 一遇了大雨倾盆是死期 号里四边漏 号前一尺泥 又怕壁泥污了卷儿纸 人道是 闱中得雨吐尽鱼龙气 我偏说个个庄子书中曳尾龟(未完) 此篇写科举考试,从院考、岁考到乡试(大场)再到会试(春榜),一路写去,既写出了读书人应考的可怜状,又揭露了科举考试不过是种下奴隶根苗。林纾久困场屋,一朝觉醒,摒弃科第,绝意仕进,才能写得出如此让人听了既可笑又心酸的道情。林纾后来著武侠短篇故事《技击余闻》,其中有《李仆》一篇,写到每届春榜,沪上恶少在赴津舟中霸占铺位欺负勒索士子的恶行,与上引白话唱词“第一苦是孝廉船”的情节相仿佛,由此似可理证此篇白话唱词系林纾所撰。最后看一篇: 唱做官人真不了(载第十一期) 做官人真不了 说来要撩起大家笑 汝道他科甲班 京靴子大片儿 玉堂金马人年少 一落部属中书才不妙 我看来银子章程是第一条 太史公 靠老师 律诗馆赋通无济 节敬寿仪每色要皑皑数两高银子 到考差 交名条 递诗片 才能活动了些儿 君看这样翰林如何当得起 再说那 部老爷 青呢外罩长年披 一座破衙门没个生人气 书办入门只向掌印打千儿 眼睁睁那把候补人员视 没得说只呆呆等他上缺期 狠狠的牢将印结心头记 巴不得考了小军机 那外间冰炭敬或且源源至 买米沽柴赎了衣 例案半星那要知 到补缺自然书办能料理 唉 汝想这变法自强那里望着伊更唱这 即用班 大挑班 试用班 昂昂车马出京城 收长随 带官亲 沿途发起标儿劲 上衙门 见督府 只是冷冰冰 斗然间始想跑门径 寄土产进京 寄土产进京 八行书乞得真侥幸 果然威灵显应来头猛 头一节优差最好是厘金 得了甜头便捐下本班先本班前 十全花样都齐整 从此家财要算不清 衙门开 刑钱来 全家生活都在漕粮内 传宪谕办差 传宪谕办差 差不多马子夜壶都开上账儿纸 一一太爷凛凛威仪 一一太爷凛凛威仪 无钱进奉也不许汝吹牛卑 大老官大度在上房里 任汝索贿冲天总不知 一心既望上官喜 以下民情痛苦那里来题 却不想碰着教民 却不想碰着教民些(未完) 这篇将官场上从中进士到谋官缺,到分到地方试用候补,到依靠往京里送礼得到的介绍信(八行书)谋得厘金、漕粮等肥缺,到任情索贿,只望上官喜,不管百姓苦的丑态,描写得绘声绘色,反映了林纾对清末官场的厌恶。 林纾于《杭州白话报》创办的当年秋天离杭北上,白话道情的写作遂告终止,几篇连载的道情成了残篇,此后《杭州白话报》上也不见“道情”唱词体裁的文章。当年十二月十五日出版的第廿三期《杭州白话报》上,《黑奴吁天录》一书出现在“寄售各书”的告白中。

|