|

饒宗頤先生一代通人,世稱之為大師。的確,饒先生是於古今中外文史哲藝之學無所不窺的,他曾經耕耘過的領域很多,如上古史、甲骨學、古文字學、簡帛學、敦煌學、悉曇學、圍陀學、宗教史、中外文化交流史、歷史學、方志學、古典文學、藝術史、目錄學等等,皆有著述傳世。(詳參鄭煒明、胡孝忠編:《饒宗頤教授著作目錄三編》,濟南:齊魯書社,2014。)至於本文所要論及的饒先生的香港史研究,其實只佔他全部學術的極小部分而已。但是,我們相信透過探索饒先生香港史研究的歷史學思想、內容和方法等方面的特點,我們仍然可以從小中見大,一窺饒宗頤先生的學術的深奧內涵。

饒宗頤先生研究香港歷史,始於1958年冬天。他在其香港史研究的核心專著《九龍與宋季史料》一書的引言中曾經這樣自述:

百粵史事,余曩者稍曾究心……於宋帝海上播遷史跡,妄有著論,十載以來,此調久已不彈……去冬以碙洲問題,與簡君往覆商榷,文字累萬言。(饒宗頤:《九龍與宋季史料》,香港:萬有圖書公司,1959,《引言》,2頁。)

此書刊行於1959年末,文中「去冬」所指應即1958年冬天。至於簡君,乃簡又文先生;饒先生的《九龍與宋季史料》一書,開卷有簡氏序文。

據簡又文先生序中所述,饒先生曾向簡氏自言「余本無心研究九龍史跡,自前歲拜讀尊著,始措意及之」云云。(饒宗頤:《九龍與宋季史料》,香港:萬有圖書公司,1959,《簡序》,1頁。)可見饒先生本來無意去開拓自己旁涉香港史研究這一領域的。

原來在二十世紀五十年代時,香港學術界一時南下的文人、學者雲集,其中包括羅香林先生、簡又文先生、饒宗頤先生、王世昭先生等等,他們都對香港九龍半島與宋末二帝相關的史料和史實極感興趣,於是好朋友之間會就這個範疇的學術問題,展開深入的口頭上的探討,其中又以簡又文和饒宗頤二位先生用力最深,最終二位先生在1960年前後,都正式發表了相關的著作。(簡氏的相關論著,請參考:1.簡又文主編:《宋皇臺紀念集》,香港趙族宗親總會刊行,1960;2.簡又文:《宋末二帝南遷輦路考》,猛進書屋叢書,不著出版年月,應亦在1960年3月前後。案:猛進書屋乃簡氏的書齋名號,故此冊乃其自印本。)簡氏乃饒先生早在抗日戰爭避寇廣西時已結識的好友;羅氏則曾於抗戰勝利後任廣東省立文理學院院長,乃饒先生的老上司,而當時在香港大學中文學院又成了同事。總之,簡、羅和饒三位先生一直關係友好而密切,當時是經常切磋琢磨學問的,這一點在簡氏序言和饒先生自己的引言中都有述及,於玆不贅。他們在1957年至1960年年中這三年多裏,對南宋末與九龍的歷史關係,作了深入的研究,其貢獻在香港史研究這一領域的學術史上,是磨滅不掉的。

還有一個背景是必須一提的,那就是饒先生的家學。饒先生的父親饒鍔先生,也是一位學者,尤其擅長於方志學和地方文獻之學,著有《潮州西湖山志》和《潮州藝文志》等。(參考鄭煒明、陳玉瑩:《饒鍔先生的潮州方志學初探》,鄭煒明主編:《香港大學饒宗頤學術館十周年館慶同人論文集·饒學卷》,上海:上海古籍出版社,2015,48—68頁。)饒先生幼承家學,他父親便是他的啟蒙老師,因此他從小就打下了很好的方志學和研究地方史的基礎;少年喪父後,不久便續成了饒鍔先生的遺著《潮州藝文志》,自己又主編了民國版的《潮州志》(其中就曾撰寫過南宋末二帝播遷海上的史事),並著有《潮州叢著初編》等。饒先生在五十年代末起,走進香港史研究這個領域,固然是因為受到朋輩誘發了興趣,但亦可見其學術方面自有根基、淵源和緣命。

過去許多研究香港史的專家學者,喜歡以鴉片戰爭後清廷向大英帝國割讓香港作為香港歷史的起點,而前於此的會被稱為所謂的香港史前史(prehistory of Hong Kong),儼然有明文記載的香港歷史應該由英國殖民地時期香港說起。此外,他們又會積極地宣揚傳播香港在英人管治前乃一條小小的漁村,又或者是幾乎等同於一塊荒蕪的石地(a barren rock)等等。這種處理方式的歷史書寫,其實是西方列強殖民主義史學最典型的表述,而目的只有一個:他們是想透過這種論述,坐實一個有利於他們的觀點;他們想要預設地證明殖民地政策,在政治上和歷史上都是正確無誤的,而因此這些被殖民的荒涼或彈丸之地,才得以發展起來和有所成就,而這一切一切都是殖民主義的功勞。這一個觀點,至今在香港史學術界和現實的香港社會生活中,還是很有市場的。我們在這裏也就不展開了。

饒先生一如許多他那一輩的學者一樣,都是很堅定地恪守中國歷史學家傳統的。他們大多不愛空談甚麼歷史和文化的理論,反而會窮究史料、考證史實,以委婉的文筆隱晦地、若不經意地寫成傳統的史地考據文章,以他們所揭發的更全面的歷史事實,來反駁一些失實偏頗的觀點。下面舉幾個例說明一下:

(一)饒先生在《九龍與宋季史料》卷三《行朝所經九龍半島附近地理考證》和卷四《論官富場原屬海南鹽柵兼論其宋以前之地理沿革》,這兩章裏寫的就是要告訴大家,經過他的考證,香港的九龍半島的官富場即後來的九龍城寨;古墐即後來的馬頭角村、馬頭圍;淺灣即後來的荃灣;城門即後來的城門村、在城門河之上游;等等。而官富場在宋代乃東莞四大鹽場之一,且在南宋孝宗以前已有,說明了此處已有鹽官治署,屬已有行政管轄的地方。饒先生又考論大奚山(即大嶼山)在宋淳熙時私鹽大盛,朝廷屢命廣東官員查禁。(饒宗頤:《九龍與宋季史料》,香港:萬有圖書公司,1959,24—50頁。)

荃灣城門水塘。城門遺址,相傳鄉人於此築石城以抗元兵

(二)饒先生又嘗於《李鄭屋村古墓磚文考釋》一文中指出,該古墓乃漢墓,其中磚文上有「大吉番禺」、「番禺大治曆」等吉祥語的文字,可結合《漢書.地理志》所說的漢時番禺亦設有鹽官,加上明代方志文獻所記,故饒先生論證「自番禺鹽官論之,九龍一帶,漢時可屬番禺」、「晉以前,其地實屬番禺所轄」。(饒宗頤:《選堂集林·史林(下)》,香港:中華書局,1982,1067—1073頁。)

(三)後來饒先生晚年在筆者的協助下,又撰寫了《由磚文談東漢三國的「番禺」》,據《三國志.吳書.士燮傳》論證了東漢晚期至三國時代,「番禺作為南海治所……當時港九深圳同屬番禺轄境,為士賜、士燮父子勢力膨脹的時期,或當燮弟武為南海太守時候……是番禺的全盛時期」;(饒宗頤著、鄭煒明整理:《由磚文談東漢三國的「番禺」》,《李鄭屋古墓》,香港歷史博物館編製,2005,8—15頁。)明確指出其時李鄭屋村等九龍一帶屬士氏家族勢力範圍。

(四)他又引唐代段成式《酋陽雜俎》續集之最末第二條,指出其中的「東官郡,漢順帝時屬南海……西鄰大海。有長洲,多桃枝竹,緣岸而生」的「長洲」,「或即今日香港之長洲,亦未可確知」。(饒宗頤著、鄭煒明整理:《由磚文談東漢三國的「番禺」》,《李鄭屋古墓》,香港歷史博物館編製,2005,9頁。)

(五)他在《港、九前代考古雜錄》一文的「八、香港與元明以來之香市」這一節裏,又引《永樂大典》廣字號的資料,論證了欖香,即白木香的種植可追溯至元代;又引屈大均《廣東新語》卷二之中相關記載,指出明代在粵東在東莞的寥步有藥市、花市、珠市和香市等四市。他為此進一步作出了經濟史角度的說明:

東莞以香市為輸出大宗,人稱為莞香,每年貿易額值銀錠數萬兩以上。香港之得名,由於其村為運香販香之港口。白木香或名香仔樹,屬於喬木之雙子葉植物,新界大埔、林村、粉嶺各地,舊尚有野生香木遺存。(見《饒宗頤二十世紀學術文集》,臺北:新文豐出版股份有限公司,2003,卷六史學(下),1314頁。)

(六)到了1997年5月香港回歸祖國在即,因為慶祝回歸,饒先生應約為《中國文物報》寫了篇《香港考古話由來》,很多話他就暢所欲言了: 香港在前代是香市貿易的港口,萬曆時郭棐著的《粵大記》書上海圖出現「香港」的名字。元代東莞的白木香價值和銀相等……有人說香港原來只是一個漁村,是不符合事實的。(見《饒宗頤二十世紀學術文集》,臺北:新文豐出版股份有限公司,2003,卷六史學(下),1277頁。)

他還在同一篇文章中,指出了在香港南丫島大灣考古出土的牙璋和越南的牙璋應有關係,認為可代表上古中原的禮制文化已傳播遠及南中國海邊裔地區,意義非常重大,論斷「具見漢文化在周秦以前與南海、交阯已有密切之交往為不可否認的事實」。(見《饒宗頤二十世紀學術文集》,臺北:新文豐出版股份有限公司,2003,卷六史學(下),1278—1279頁。同時請參考饒先生有關牙璋與南中國海這方面的兩篇論文:a.《由牙璋分佈論古史地域擴張問題:南中國及鄰近地區古文化研究國際研討會開幕演講》,見《饒宗頤二十世紀學術文集》,臺北:新文豐出版股份有限公司,2003,卷一史溯,310—314頁。B.《由牙璋略論漢土傅入越南的遺物》,見《饒宗頤二十世紀學術文集》,臺北:新文豐出版股份有限公司,2003,卷一史溯,315—321頁。)

就根據上引幾條,已可清楚看到饒先生的香港史觀。說來說去他只想忠於史實地指出香港這個地方的歷史源遠流長,在英國於香港建立殖民地之前,早已納入中國歷代政府這樣或那樣的行政編制內,並且有着相當顯著的經濟生產,更是受到歷代中國政府有效管治的。他曾有這樣的一段言簡意賅的結論:

香港是古代百越地區濱海一港口,英國人未來之前自有經濟價值,鹽業、採珠、香市、陶瓷業都有重要地位……(饒宗頤:《香港考古話由來》,見《饒宗頤二十世紀學術文集》,臺北:新文豐出版股份有限公司,2003,卷六史學(下),1279頁。)

值得我們重視的是,上述這一小段正好代表了饒宗頤先生那種不同於殖民主義史觀的、微言大義的中華民族的香港史觀。縱觀他的香港史研究,他竟對被殖民時期的香港史,連一小段小文章都沒有,筆者認為相當能說明饒先生內心的民族文化的本位立場。

饒先生在香港史研究方面,內容從所涉及的時代言,起自上古夏殷,以迄英人殖民統治之前。綜合地看他相關的論著,筆者腦海中浮現的就是一部《香港史綱:從上古至鴉片戰爭前》。他的香港史研究,或詳或簡地包括了如下內容:

1.史前岩畫。

2.殷商時期的南丫島大灣出土的牙璋及所象徵着的中原禮制文化已傳播至南中國海濱海邊裔地區的重大歷史意義。

3.從李鄭屋村古墓的磚文考釋,論及東漢晚期至三國時期香港屬番禺轄下,再據《三國志.吳書》的相關史料,證明其時正是士氏家族勢力在嶺南最盛之時,今天的香港、深圳一帶,皆受士氏管治。

4.唐代靈渡山的靈渡寺和南漢時期屯門山的杯渡禪師石像等與杯渡禪師的關係,指出港九佛教史跡,應以此二處為最古。

5.引北宋《元豐九域志》及《宋會要輯稿》等力證東莞乃古鹽場,而大鵬城附近疊福場及九龍的官富場皆屬東莞的鹽場;又據考古發現宋度宗十年咸淳甲戌,有官富場鹽官嚴益彰於香港北佛堂門為倡建天妃大廟之摩崖石刻,從而論定香港宋以來已是鹽場,頗有經濟價值。

6.考證唐宋以來中國古籍和海圖中與香港相關的許多地名。饒先生早於抗戰前,已受到顧頡剛先生的賞識,曾受顧先生委託,編成了《古史辨》第八冊(又名《古地辨》)。(未刊。當時已交付出版社,因抗戰時出版社大火而告終。近年鄭煒明、胡孝忠據該書原已刊的目錄,逐篇鉤沉,重編成書,將於北京中華書局出版。)又曾撰有《楚辭地理考》。(上海商務印書館,1946年12月初版。)他是中國現代學術界歷史地理學的先行者之一。他對香港地名的考釋,除一如其上古地理的考證之外,更有一個特點便是努力從行政編制和制度史的角度,考證並說明了香港在不同朝代和不同時期行政歸屬的沿革,乃至於該地公營的經貿生產等等,這一點又不脫方志學者的本色了。他根據古圖籍方志和其他文獻,考證過的香港地名很多,如杯渡山、屯門山、大奚山、大姨山、大崳山、大魚山、大步海、官富寨等等數十個,這裏就不一一列舉了。

7.對南漢、宋、元以來香港歷史上的經濟生產和貿易等,如九龍大埔墟自南漢以來的採珠業及在元朝時其與張弘範之子張珪的關係、宋以來的鹽業、元以來莞香貿易和明以來的陶瓷業,皆有所著墨,可謂非常用心良苦了。

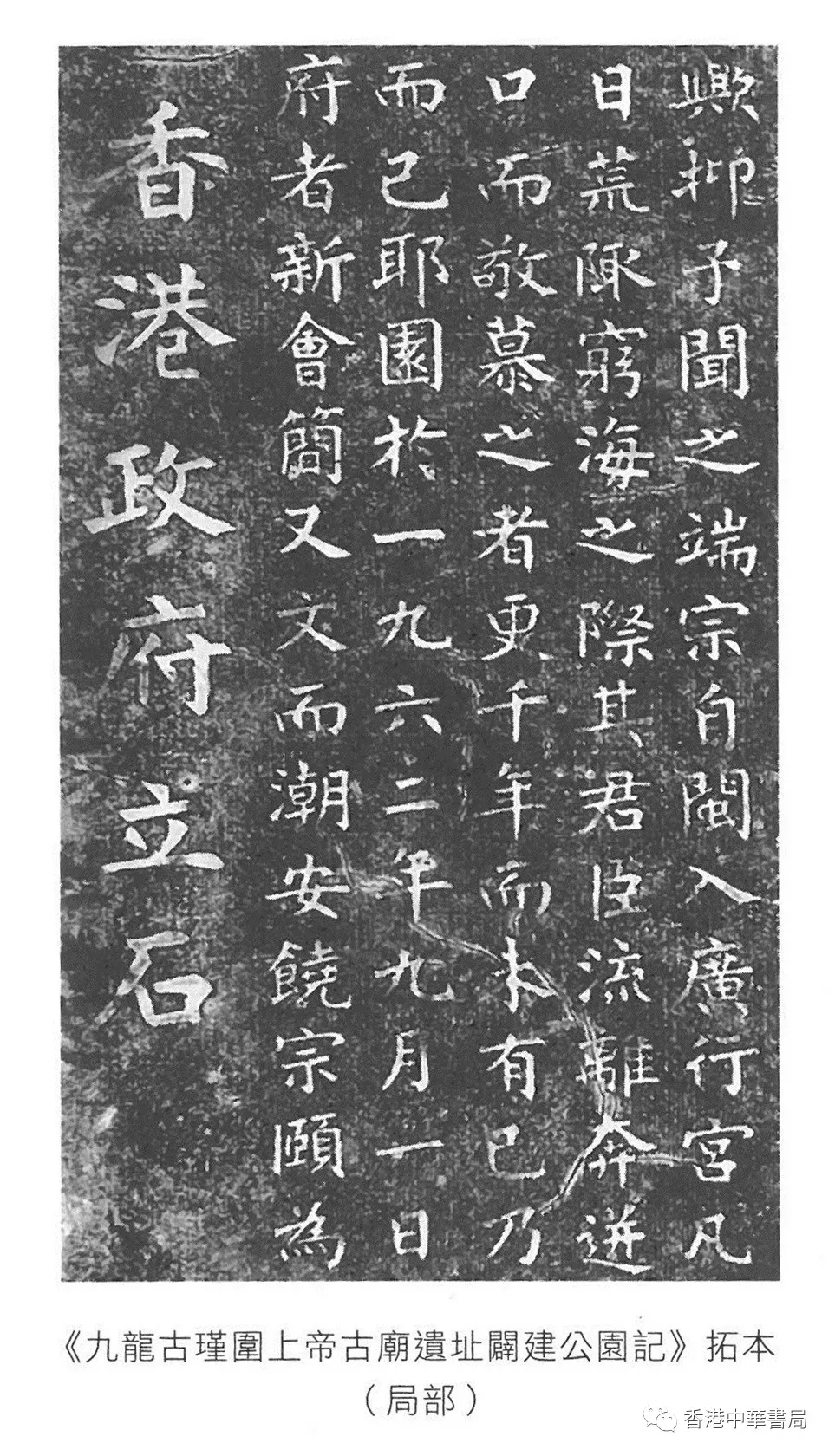

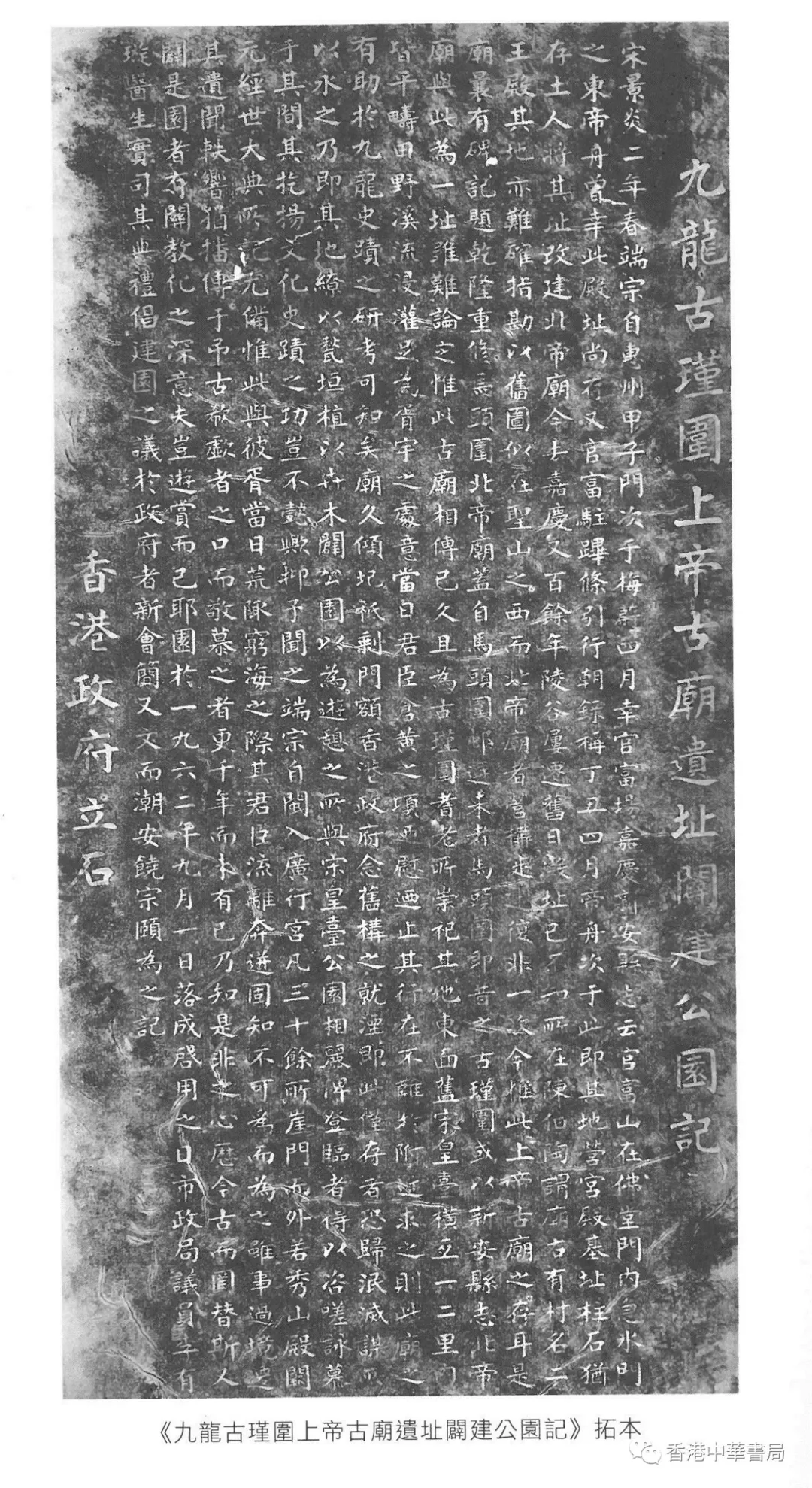

8.對南宋末二帝海上行朝曾經過九龍的史料、史事和史跡,有詳細而深入的考究。其中發掘並公佈了不少前人未知見的史料,如陳仲微《二王本末》的幾種元代版本及鄧邦述所藏舊鈔本、鄧光薦《填海錄》佚書、元人黃溍《番禺客語》、宋人徐度《卻掃篇》、黃安濤《高州志》等許多宋元以來文人筆記和方志著作中的相關史料等等(恕不盡錄);又考證澄清了一些前人如阮元、戴肇辰、陳伯陶等錯誤,並提出若干懸而未決的問題,實在皆有功於學術研究的向前發展。

饒宗頤先生的香港史研究,在方法上很顯而易見的是以傳世文獻史料的鉤沉、彙輯和排比爬梳,以考證為主要的研究手段。他對中國古代文獻的掌握是極其豐富的,可謂已達到驚人的程度,大家要知道他活躍的年代我們還沒有以關鍵詞檢索文獻的「e考據」法呢。而他對文獻理解和詮釋也是功力極其深厚的。我們可看到他在考證的時候,又會用上傳統文獻學中的目錄、版本、校勘、文字聲韻的訓詁等等傳統國學的方法,尤其留心於各史書同一內容記載中的異文,從中他得出了不少新的心得和見解,例如饒先生曾在著作中引唐代段成式《酉陽雜俎》續集中的「司諫都尉」,指出「司諫」應為「司監」之音誤,而「監」字又為「鹽」字之形訛,實則段氏記載或已在說漢順帝時東官郡(案:即後來東莞)已有「司鹽都尉」這個行政制度中的鹽官,在管治着包括「東有蕪地(案:據《太平環宇記》引《郡國志》,應作「蕪城」),西鄰大海,有長洲」(按:或即香港的長洲)等等在內的各個地方的鹽政。因此,饒先生認為段氏此一記載「和早期香港不無關係」;(饒宗頤:《香港考古話由來》,見《饒宗頤二十世紀學術文集》,臺北:新文豐出版股份有限公司,2003,卷六史學(下),1277頁。)若據唐代段成式此說加以推論,則香港有可能早在公元125至144年間,已是個附屬於東莞,並歸當時的東官郡司鹽都尉管治的地區。此外,饒先生同樣很重視考古出土所得的材料,這正是古史研究中二重證據法的傳統;再加上歷史遺跡的踏勘尋訪(此屬歷史人類學範疇的田野調查),則已是三重證據法了。饒先生唯一沒有使用的方法就是西方的歷史文化研究理論。

要公允地評價一位前輩學者,首先應該把他放在學術史上來討論。

|