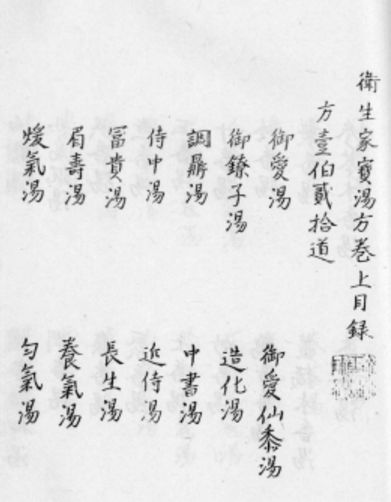

| 光绪三十一年(1905年),在借鉴日本等国国家卫生行政的基础上,清政府在新设立的巡警部警保司设立“卫生科”,次年改巡警部为民政部,卫生科亦升格为卫生司,“掌核办理防疫卫生、检查医药、设置病院各事”。 “卫生”一词被纳入到了国家正式行政机构名称之中。 传统与近代之“卫生”概念 “卫生”是与现代生活密切相关的常用词,同时又是一个非常古老的词汇。早在先秦时代的典籍《庄子》中就已出现。最新版的《汉语大辞典》指出了卫生的四层含义:1、养生、保护生命;2、谓谋生存;3、保护生灵;4、能防止疾病,有益于健康。这样的解释虽然足以让我们一般了解卫生一词自古及今所包含的意蕴,但却无法看清使用这一的词汇的场合和语境,以及古今之间该词在用法和意涵等方面的差异。故此,我们将尽可能在具体的语境中对此作一考察。 在近代以前,“卫生”一词虽不生僻,但远非常用语。根据对《四库全书》中“卫生”一词的检索,共出现657次,差不多只有近义词“养生”的十分之一。而且,若逐个核查,就会发现,其中大约有四成,其实不能算是对“卫生”一词的使用,其余的主要出现在医书和个人的诗文集中,而且还有可能将近一半的是出现在书名中,比如《卫生家宝方》等。对《二十五史》的检索则发现,“卫生”共被检索到14次,4次实际与“卫生”无关,另外10次中有7次为书名。另外,对包括四大名著、三言两拍等近20部明清小说进行检索,则未发现一处使用“卫生”一词。

《卫生家宝方》 “卫生”,若按字面的解释,则为“保卫生命”、“护卫生命”,概念的外延甚为宽泛,大凡为了保护生命免遭伤害,诸如养生就医、防救灾患、平息暴乱等等的行为,均可归入于此。虽然,在传统的文献中,偶尔亦可看到在比较宽泛的含义上使用卫生一词的例子,比如, 至于陈平默顺避祸,以权济屈,皆是卫生免害,非为荣也。 不过,总体来看,该词主要还是使用于身体健康有关的场合。其中最典型的即上引《庄子》中“卫生之经”的用法,其意指“养生”。此外,卫生比较多地出现在医书的书名上,其中有些为专论养生之著,比如《孙思邈卫生歌》。但更多的则是普通的医方书,比如,《卫生宝鉴》、《卫生易简方》、《卫生鸿宝》等等。从这些书的序言和目录中,不难看到,它们关注的,绝不只是养生,而是包括治疗内、外、眼、喉等各科疾病,基本和普通的医方书没有两样。这说明,在古人的概念中,“卫生”与“医”多少是可以通用的。这一点从以下说法中应该可以看的比较清楚。 医学肇于三皇,至周六官有医师,掌医之政令,所以卫民之生也。 医能卫人之生,故天下不可无医。 既然医乃“卫人之生”之术,将医术称之为卫生术自然也就没有什么不妥了。所以“卫生”除了指养生外,有时也指医疗,比如,“余谓人之所甚重者,生也;卫生之资所甚急者,药也。” 不过需要指出,在实际的使用中,“卫生”有时又与医疗不同,甚至还与医疗(药石)相对应,比如: 伏念臣妻宜人妾沈氏,顷失理于卫生,臣第七男未免,怀而婴恙,巫医相踵,咸无药石之功。 由此可见,卫生虽然从字面上看,是个包涉广泛的词汇,但实际上,大都是在与身体健康有关的语境中被使用的,内涵包括对“生命”的养护和医疗。在很多的情况下,将这里的“生命”替换成“身体”,似乎亦未尝不可,不过需要注意的是,传统的卫生除了意指对人的物质性身体的养护和医疗外,也包括对附于身体又别于身体的精神和气(即所谓“养心”、“养气”等)的护卫。虽然在不同的语境中,卫生既可指“养”,亦可指“医”,但似乎很少在同一场合同时指涉两层含义。比较起来,又以意指“养护”的情况最为常见。因此,可以说,传统上,卫生是一个与养生具有相当一致性的词汇,不过意涵更为广泛,也相对更具包容性和主动性。 而近代意义的卫生概念在民初出版的《辞源》就有比较清楚的解释: 卫生 《庄子》:南荣趎曰,愿闻卫生之经而已矣。谢灵运诗卫生自有经。参看卫生学条。 卫生学 Hygiene,研究人类生理之机能,以谋增进身体健康之法者。以生理学、医学为经,物理学、化学、细菌学为纬,深察趋利避害之方。其范围可分为个人卫生、公众卫生两大类。 这里的卫生学,当可视为对近代卫生概念的解释。据此以及民国时期著名的医学、卫生学家陈方之专业界说和现代汉语的日常用法,我们认为近代“卫生”概念的特征及其与传统的差别主要有以下几点:首先,一方面,近代“卫生”非但只是在与身体健康相关的语境中加以使用,而且关注点在健康而非疾病,从而在狭义的“卫生”概念上将“医疗”这一含义驱隔了出去;另一方面,由于卫生行政包括对医政的管理,所以在广义上,医疗也仍可归于“卫生”名下,只不过不是指医疗本身,而是指管理医疗活动的行为。因此,虽然其仍与医疗相互关联,但已不像传统那样界限模糊,而有着明确的分别。其次,卫生已不只是个人通过静心、节欲等方法来养护身体的个人调养行为,而成为一门建立在近代实验科学基础之上的追求更合理健康的生活方式和环境的专门学问。再次,卫生也不再只是个人私事,而是关涉社会乃至民族国家的公共事务,需要借助社会和国家的力量来加以处理。最后,与传统卫生的养护生命不同,近代卫生以一种积极主动的姿态,主张利用科学知识和社会与国家的力量去改造外在生存环境以使之更为适合人的健康需要。也就是说,与传统卫生相比,近代卫生概念更具外向性、主动性、社会性和科学性。由于其特别强调外在环境对健康的重要性,而清洁与健康的关系亦最易为人所理解,所以卫生与清洁的亲密关系也就自然形成了。另外,在概念的使用上,“卫生”不再只是一个述宾性的名词,而既是表示合乎“防止疾病,有益于健康”这一状况的抽象性名词(如“讲卫生”、“注意卫生”),又可以作为表示这一特征的形容词来使用(如“不卫生”、“卫生习惯”)。 日本近代“衛生”的形成与对中国的早期影响 毫无疑问,近代意义上的“衛生”首先出现于日本。关于日本近代“衛生”的出现,日本近代以来的诸多论著均无异议地将其归功于明治时期日本卫生事业的开创者长与专斋。这在长与氏的《松香私志》有更具体的说明。作为明治政府的官员,他于明治四年(1871年)随岩仓具视使节团赴欧美考察,在考察过程中,英美特别是德国的卫生制度引起了他关注和思考,他开始认识到“负责国民一般健康保护”这一全新的事业的重要性。考察回国后,他于明治六年(1873年)就任文部省医务局局长,次年医务局从文部省剥离,改隶于内务省,长与觉得这一名称与该局的职能不尽相符,考虑改名。这时正在草拟医师制度,一天在翻译Hygiene时,偶然想起了《庄子》中有“卫生”这样的说法,认为其意思比较接近,而且还字面高雅,于是就决定以此为名,卫生局之名也就这样定下来了。随后,卫生在日本日趋成为一个被广泛接受的通用语,而近代卫生事业也获得了长足的进步。在这一过程中,改变显然不只是“卫生”的内涵而已,更重要的是整个国家和社会的卫生行为与制度。卫生和健康问题已从关乎个人生理机能的私事,转而成为政府施政的要务。 不过,这一切并未很快对中国社会形成影响。在光绪以前,中国社会对日本的了解相当蒙昧,光绪初年以后,逐渐开始有官员和文人来到日本,并出版一些东游日记之类的书,从这些游记看,他们虽然有些注意到了日本的房舍的清洁,但都没有由此而对日本的近代卫生事业产生关注。不过,明治维新以后,日本包括近代国家卫生制度在内的新政也非完全不为中国人所知。光绪三年(1877年)时任英国公使的郭嵩焘就从当时日本公使上野景范得到一本《官员名鉴》,据此,郭较为详细罗列日本政府机构的设置情况,其中在介绍内务省时,谈到:“内务省所属局十六,……十曰卫生局”。在这一记载中,卫生局不过是众多政府机构中的一个,从其此后的日记来看,它应该没有引起他特别的注目。而且这部分日记当时并未出版,所以恐怕很难说这一记载对当时中国社会有何影响。

郭嵩焘

而后,黄遵宪在《日本国志》中作了进一步纪录,该著是他在任驻日参赞官期间修撰的,草成于光绪八年(1882年),光绪十三年(1887)定稿,但正式出版则要在二十一年(1894年)以后。书中分别介绍了内务省的“卫生局”和地方警察制度中卫生职能。 卫生局,以大书记官为局长,其职在保护人民,使无疾病。凡粪除街衢、疏通潴匽、洁净井灶,皆督饬府县官及警察官,使地方人民扫除污秽,以防疾病。凡医生必经试验,给予文凭,方许行医。凡通都大邑,必有病院以收养病民,院长视察其病况,上之本局。凡有丹膏丸散营业者,必以化学剖验,无有毒害,方许发卖。凡人民兽畜有传染时疫者,必速由地方警察所电报于本局,而设法以豫防焉。 凡警察职务在保护人民,一去害,二卫生,三检非违,四索罪犯。 应该说,这一解说,已经在卫生的名目下,大致涵括了近代卫生特别是国家卫生制度的基本内容,不过这一有限的篇幅淹没在洋洋巨著之中,实在不容易引起注意,而且,这也应该不是作者关注的重点。再加之该书出版较晚,因之,他的这一介绍在甲午之前对中国的影响当微乎其微。 光绪十三年(1887年),傅云龙被派往日本考察,当年十月二十九日,他访问内务省卫生局,时任局长的长与专斋虑卫生局名实不符,再三问云龙“卫生之目当否?”为此,云龙作《卫生说》,引经据典,表明对长与氏的支持。 卫与医,皆所以遂其生也;意将毋同;然而说异。医恒施于已疾,卫则在于未疾也。……案《说文解字》:衛:宿卫也,从韦、币,从行。行,卫也;币之言周,《史记》卫令曰周庐,以此。然则卫生云者,有护中意,有捍外意:不使利生之理,有时而出;不使害生之物,乘间而入。秽者,洁之仇也,去秽即卫洁。赝者,真之贼也,辨赝即以卫真。过而不及者,中之弊也,退过进不及,即以卫中。洁也,真也,中也,皆所以生也,独医云乎哉!或谓何不曰养?曰:养,难言也。以心以气曰养,有自然之道;以力以物曰卫,有勉然之功。今日之勉然,未始非自然基;然以学言,则不必高言养也。目以卫生,谁曰不宜? 这是目前笔者所见中国文人最早专门对近代意义上“卫生”一词的议论。沈国威曾指出,傅云龙在做出“卫生之目,谁曰不宜”的保证的同时,也道出了他自身认可作为接受西洋新概念而生成的“卫生”一词的过程。不过,其中有关中、洁、真等含义的推论演绎,则未免给人以牵强附会之感。这无疑是对的,傅云龙当时做这样的解说,很难说究竟是出于内心真实的感受,还是为了回报主人善意的期待。但不管其勉强与否,这一解说至少表明,“卫生”从传统到近代,在语义上是可以找到衔接之点的,也不难从传统上找到根据。不用说,傅云龙在参观卫生局的过程中,主人一定会向他介绍当时日本有关卫生和卫生局的种种知识,就此可以清楚地看到日本近代卫生概念和卫生制度对中国使节的切实影响。尽管如此,傅云龙这部于光绪十五年(1889)向总理衙门提交的著作,也没有很快付梓刊行,直到进入二十世纪后才由实学斋全书刊布,因此关于其对当时社会的影响,亦很难给予较高的评估。

傅云龙 由此可见,明治初年,日本率先使用与Hygiene对应的“衛生”一词,并相应地建立国家卫生制度,虽然在光绪初年以后,它们开始对中国少数的文人和官员产生了或多或少的影响,但对中国整个社会来说,其影响显然还微不足道。 西方卫生知识的传入和“卫生”内涵变化 与日本不同,中国并未出现像长与专斋那样的人物,以一种积极主动的姿态去关注和吸收西方的卫生观念和制度,而且在相当一段时间内,日本这些努力也未能对中国社会产生明显而有效的影响。尽管如此,至少从光绪年间开始,随着西方的近代卫生观念和知识的不断地传入中国,汉语中的“卫生”一词也开始悄然改变。

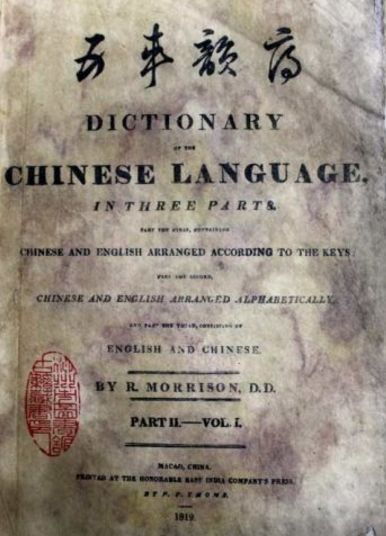

卫生作为古已存之的词汇,在近代最早的华英字典《五车韵府》中就有收录,译为“to take care of one’s health and life”,这基本是对卫生一词字面的翻译。而后在《汉英韵府》(同治末年刊)亦有收录,不过在同一词条以or连接补充了“卫身”一词,译作“to take care of one’s health”,即略去了life。另外还增加了“卫生丸”,译为“life preserving pills”。虽然仅仅从这一变化,还无法认定那时的“卫生”就有了近代性,不过,将其与“卫身”相提并论,而且只是表述其关乎身体健康方面的含义,至少为日后人们选择它来指代近代卫生提供了更多的可能性。

英语中Health、Hygiene、Sanitary等与卫生相关的词汇,都是关乎身体健康的,可能因为“卫生”的对象是生命,指涉太广,早期的汉英字典较多使用的是“保身”一词。在罗存德(W. Lobscheid,W. ロプシャイト)那部首刊于同治五年(1866年)的著名的《英华字典》中,相关的释义是这样的:

Hygeia,n. the goddess of health, 保身神名。 Hygeian art,保身之理,保身之法。 Sanitary,a. 保安的,sanitary rules, 保安例,防恙规例。

“保身”这一译法,直到甲午以前似乎没有什么明显的变化。这在当时的译著中常常可以发现,比如,

第二百七十四,凡人生于世,身本虚弱者,固难于保身,……故有识者,能慎以保身,防病未然,则可寿命绵长矣。

又如,傅兰雅口译的《儒门医学》(1876年)的第一部分《论养身之理》,介绍的即西方卫生学说,虽然标题用的是“养身”一词,但在文中则一再使用“保身”,比如:

此书论保身之法,必略论人生紧要各事:一曰光,二曰热,三曰空气,四曰水,五曰饮食。保身之法,与此五者有相关,此五者缺一不可,难分缓急。

另外,该书附卷中的《慎疾要言》讲的也是卫生方面的内容。由此可见,当时有关卫生的表述,除了常用的“保身”以外,还有“养身”、“慎疾”等说法。此外,从光绪五年(1879)开始连载出版的《自东徂西》(德国花之安著)则用“善治疾病”的名目来介绍近代卫生知识,从“洁身衣”、“精饮食”、“广屋宇”、“选工艺”、“禁嗜欲”、“防传染”、“除狼毒”、“设医院”等八个方面来论述卫生方面应该注意的事项。另外也有使用“养生”一词的,比如:

齐家本乎修身,故整理全家,不外养生之要。……凡建住家房屋,务宜高爽通风,不可多人团聚。……家中所用之水,需洁净,……

《五车韵府》

应该是为了便于中国读者的接受,这些译著在遣词造句和书的形式等方面似乎都尽量跟传统靠拢,甚至还用了一些传统经典中的话来作佐证。这些论述虽然没有使用“卫生”一词,但所介绍的显然属于西方近代卫生学方面的知识,也明显与传统“保身”、“养生”等的含义有所不同,比如对洁净的强调、努力营造良好的居住环境以及以化学、生物学等近代科学知识为指导和基础等等。

当然,也有以“卫生”为名介绍西方近代卫生知识的。罗芙云在其著作中将傅兰雅和他的合作者翻译出版《化学卫生论》这一行为与日本明治时代的医学精英创造新的衛生相提并论,认为,译著的出现,“代表了卫生含义在中国转变的开始”,不过,这些著作虽然介绍了西方近代卫生知识,但其着重表明的只是,卫生是以西方近代实验科学为依据和基础的行为和学问,而很少注意到将卫生与政府、警察、和民众等联系起来的近代观念。这一研究非常有说服力地表明,十九世纪晚期,“卫生”概念的近代变动,和日本新“衛生”的形成其实是在西方影响各自独自产生的。不过,可能由于资料掌握的不够全面,其中的论述似乎不无可以补充和商榷之处。

《化学卫生论》无疑是目前所知最早冠以“卫生”之名而与近代卫生密切相关的著作。该书正式出版于光绪七年(1881年)正月,不过其实翻译工作始于光绪五年夏天,并在次年正月开始出版的《格致汇编》中连载。固然,我们可以将此视为中国近代“卫生”概念变动的开端,不过平心而论,该书似乎不能算是一部严格意义上的近代卫生学著作,其英文原名为“The Chemistry of Common Life”,并无卫生之义。其讲述的是日常生活中的化学现象和有关化学知识,论及空气、饮水和土壤、粮食五谷、肉、酒、茶、香烟、鸦片等,以及工业发展引起的环境污染等内容。当时的译者傅兰雅和琴隐词人,所以采用卫生一词,似乎并无将“卫生”与Hygiene或Sanitary等词对译的意识,恐怕也没有想到要用这一词汇来指代西方的近代卫生事务。而主要是因为这些最切日用的化学知识,对于把握“生生之道”甚为重要,从而有利于生命的护卫。可见,他们的这一翻译,其实更多地是在传统意义使用“卫生”一词。尽管如此,由于该书多少与西方近代卫生学相关,这一译法的出现,不仅丰富了传统卫生概念的内涵,而且也极大地便利他们日后以卫生来翻译真正的卫生学著述。后来,傅兰雅以卫生之名,翻译出版了一系列真正的西方卫生学著作:《居宅卫生论》(Sanitary Engineering to Cure the Poor, 1890)、《孩童卫生编》(Health for Little Folks, 1893)、《幼童卫生编》(Lessons in Hygiene,1894)和《初学卫生编》(First Book in Physiology and Hygiene, 1895)。

当时在“卫生”的名下介绍有关西方近代卫生知识的著述其实并不限于傅兰雅所译的卫生系列著作。光绪八年(1882年),由颜永京翻译、讨论近代教育的《肄业要览》出版,其中第四部分为“卫生”,从现代教育的角度来论述卫生教育问题,其中谈到:

所谓保护性命者。……夫人必须先知身体安和之理,然后可以遵守,所以为师者,首宜教授身体安和之学问,令生徒能知所趋向也。

这里所谓的卫生,主要是指“身体安和之学问”,应属于近代卫生学的范畴。而更值得注意的是译于光绪八年、次年在广州出版的《卫生要旨》(嘉约翰译)。该书基本可视为一部近代卫生学著作,它除了介绍一般日常卫生知识外,还特别突出了国家和社会在卫生问题中的责任。在书的“凡例”中,就介绍了西国的医生考评制度,并希望“人自为医”的中国也“如是考取医生,助国家保乂军民同跻仁寿也” 。这显然已经涉及到国家卫生行政的部分。不仅如此,该书还按传统“修身、齐家、治国、平天下”的思路,将卫生问题由个人私事推衍为社会和国家的要务。比如说:

论整饬全家 齐家本乎修身,故整理全家,不外养生之要。……

论推爱乡邑 乡邑之法,亦不外由近及远,推己及人而已。清积秽以肃观瞻,免发毒染,一也;禁病猪坏牛,认真严罚,以免生病,二也;引导山泉,以饮以濯,免井水苦鹹杂质之弊,三也;设医局以重民命,四也;挑清粪溺,祛除病毒,以免传染,五也;所司责成乡正、保正,六也。……

论为国培元 ……洋船泊凑,最要稽查,一有带病,新来流传,即成巨祸,此整饬防患之权宜,又非乡邑绅宦所能操整者也。……

由此可见,至少就整个中国的情况来看,当时在引入西方近代卫生知识时并不存在罗芙云所谓的“忽视了政府、法律、民族和集体行动”的问题。实际上,即使在傅兰雅的系列卫生译著中,《居宅卫生论》其实就非常强调社会和国家的责任,该书在结尾处写道:

故各国家不可不关心民瘼,设员经理各大城镇卫生之道。……夫卫生之道,人所通行,西国多事考求,以期尽善,中华讵可轻视,漠不关心?

这一点,罗芙云并没有视而不见,不过认为因该著当时未受重视,故这一思想影响甚微。然而,这其实是个误会,她的依据主要是该书的内容只是在《格致汇编》中刊出,而未出单行本。而实际上,就在《格致汇编》上发表的当年,单行本就问世,更何况在《格致汇编》发表本身影响就不小。而且,我们在孙宝瑄光绪二十三年十月(1897年)的日记中看到有“夜,静观《居宅卫生论》”的记载。《格致新报》的一则问答中,也谈到提问者“前阅《居宅卫生论》”。因此问题并不是当时介绍到中国的近代卫生观念不完备,而是中国社会对此没有产生主动的兴趣。

虽然在光绪早期,人们更多地是以“保身”、“养身”等来表示近代卫生。不过随着《化学卫生论》和《卫生要旨》等书的出版发行,以“卫生”来表示近代卫生的情况明显在增多。这至少体现在以下两个方面:首先,早期的《化学卫生论》和《卫生要旨》等书,虽然使用了“卫生”的书名,但在正文中还很少使用“卫生”之词。而后来的傅译卫生著作中,则就相当常见了。而且在那些书中,很多对“卫生”一词的使用,也与今日几无二致。比如:

适人不一人,咸知卫生为首务,年复一年,益见此书之风行,其造是律行此法者,有功于幼童,岂浅鲜哉?。

凡人烟多处,日遗粪秽尿不少,如不设法销除,必污溅街道,熏坏人民,有碍卫生之道。

其次,“卫生”的用词也较多地出现在其他一些译著中,比如光绪十七年(1891年)发表在《格致汇编》上《医理述略》(尹端模笔译,嘉约翰校正)就有多处使用“卫生”,比如:

一曰免病之法,保人无恙,其学其艺谓之卫生。而卫生之道,显然本于确识体用之学,……。

由此似乎可以说,此时的“卫生”概念已基本具备近代特性。不过需要指出的是,这样的“卫生”还基本局限于相关的译著中,而几乎不见于国人的著述中。比如,虽然当时上海等通商口岸,在自身环境问题日趋突出和西方卫生知识的引入等多重因素的促动下,有关卫生问题(比如清洁水源和自来水、城市道路的清洁和粪秽的处置等)的讨论开始增多。不过,“卫生”一词并无踪影。其中一个比较说明问题的例子是,晚清上海著名的乡贤李平书,光绪年间曾致力于上海自来水事业的建设,晚年曾在回忆录中写到,当时上海“城河淤塞,潮水秽浊,有害卫生”。但在当年他所写的有关文章中,却只是说,“秽气直冲,尤易酿疾”,或“河水污秽,饮之易致疾病”,全然没有将此与“卫生”相联系。

不过,当时洋务派的重要人士郑观应的情况多少有些例外,他出生于广东香山,从小就比较多地接触到西学,对西方相关卫生知识较有了解。光绪十六年(1890年),它在家乡养病期间撰成《中外卫生要旨》一书,虽然从主体上,其基本可以视为传统的养生学著作,道教养生色彩甚为浓郁。不过,也介绍了不少西方的卫生知识,其中卷四专论“泰西卫生要旨”。他说:

泰西格致日精,各西医以其格致之学考求人之脏腑、百骸,详论变硬变板不灵,各种老境皆由于土性盐类积聚所致。……余采录为养生者参考。

郑观应 这些西方卫生知识虽属个人卫生范畴,与养生关系密切,但大多以近代化学和生物学等科学知识为依据。显然,这一著述已在不自觉中丰富了传统的“卫生”的意涵。值得指出的是,他还在《劝广州城厢内外街道份草秽物公启》(约1884年)中使用了“卫生”一词:

每值夏秋之际,奇疴暴疫,传染为灾,此非尽天气之时行,亦由地方不洁所致。……然此,固足为地方之灾,实亦有地方者之责。诚得当道者为之提倡申卫生之要旨,谕饬南、番两县,暨各段保甲、巡缉委员,严勒各街坊董事、地保等各街堆积一律清除。

这里将卫生直接与街道清扫这样的近代卫生工作联系起来,并强调了地方当局的责任,无疑使“卫生”已经开始从传统迈向近代。不过,郑观应如此使用“卫生”似乎只是偶然现象,明显跟他当时正在编纂《中外卫生要旨》一书有关。实际上,他曾在此后出版的《盛世危言》中多次讨论到医生的考试制度和道路清洁等卫生事务,但均未使用“卫生”一词。

据上所述,虽然我们不妨将《化学卫生论》的出现与长与专斋以衛生对译Hygiene相提并论,不过就理念而言,如果说长与专斋的行为更多地体现了与传统的断裂的话,傅兰雅和琴隐词人对“卫生”译语的使用,则较多地反映了传统的延续。

感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |