所谓“新江南史”,就是试图讲述曾经的江南水乡如何成陆的历史,也即船上人上岸的历史,或者江南社会的形成史。对此讨论较多的是历史地理学者和经济史学者,而对在这个环境变迁过程中的人群是怎样的,进而社会是怎样建构和改变的问题,并未得到历史学者的强调;一些人类学者在个案层面上进行了探索,但还是需要进一步深入研究。我试图将江南社会至少从东晋南朝至今的结构过程,视为一个从离散社会(diaspora society)到整合社会(integrated society)的过程,这个过程不仅清晰地表现在传统江南地区或长江三角洲地区的地理景观上,更突出地表现在人们的能动行为上。

王家范主编《明清江南史研究三十年:1978-2008》

之所以提出这样一个研究视角的转换,是依据社会史研究历来的主张,要让曾经的历史主角回到人们的视野中,他们已经被遗忘得太久了。熟悉江南历史研究的人都知道,自宋代以来连篇累牍的水利文献中,几乎都在讨论如何疏浚河道,如何限制豪强围湖成田,农民的稻田收成如何得到保障,却较少提及在这一过程中,原来的水上生计如何遭到改变,原来的水上人如何上岸成为农民,从而导致在明清时期江南史可以简化为市镇发展史之前,中古时期的江南史可以简化为农业开发史——讨论水的问题的目的大多是以陆地为中心的。以陆地为中心并不错,因为这里有人口的多数,但就某些区域来说,却并非一向如此。由于赋税对于王朝国家的重要性,陆地农业便成为人们关注的焦点,因此这种研究思维的背后,未必没有“国家中心”的影子。

但正如前述,历史文献的主体部分对水上社会的记录大大少于对陆上农业社会的记录,由于保存条件的限制,考古发现也大多集中于陆上。因此以往的研究数量虽然不能说很少,但往往比较容易流于泛泛,或相对集中于晚近时期。这迫使我们往往需要从当代的人类学田野工作入手,辅以较晚近的文字材料,激发新的问题意识,并以此引导我们去重读、重释较早的历史文献。

Xi He、David Faure编《The Fisher Folk of Late Imperial and Modern China, An Historical Anthropology of Boat-and-shed Living People》

一、东太湖地区的水(船)上人

已有的农业史、水利史和历史地理研究已经比较清晰地勾勒出唐末五代以来东太湖地区圩田开发的历程和农业景观发生的变化,但由于资料的限制,对于9世纪以来的不同历史阶段中,这一区域内水域面积缩减了多少,土地面积因之增加了多少,并没有相对确定的估计,而对先秦以至唐代的情况就所知更少。具体来说,假如能够对圩田大规模开发开始阶段到明清时期的圩田面积有个估算,也大致可以了解这一地区水域面积缩减的规模。

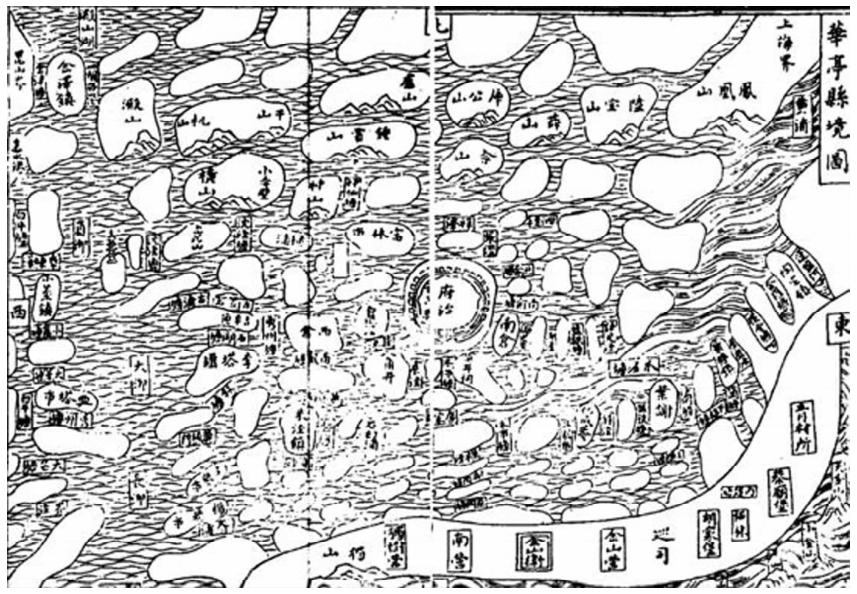

明清时期地方志中的地图当然是一种未经科学仪器测量而绘制的、不准确的示意图,但绝不能视为一种完全主观的想象,因此可以在一定程度上让我们知道,时人所认识的界域内水面与土地之间的比例关系。

图2 明崇祯《青浦县境图》

图1、图2两幅图都是从明崇祯《松江府志》中随意选出的,图1为《华亭县境图》,图2为《青浦县境图》,从县城的规模来看,两图的比例尺显然不同,这是因为华亭县的面积要比青浦县大。由此二图可以看出,陆地的部分被水面切割得支离破碎,像汪洋中的一个个孤岛,与我们今天所熟悉的苏州以东到上海市浦东地区的情况有很大差别。如果我们由此去想象唐末五代乃至东晋南朝时这里的情况,可能差别更大。

假如我们以同一个地方的地图做比较,可以更清楚地了解这种沧海桑田的变化。

图3、图4都是苏州东山的地图,图3取自民国《吴县志》,图4截自高德地图。到民国时期,东山已经接近成为半岛,但还是与苏州吴县的陆地分离的,在明清时期,东山一直是太湖中的岛屿,到民国时东边已形成大片芦荡,但还不是陆地。但如图4所示,到20世纪50—60年代,东山便与陆地连接,东边和南边变成大片圩田。

图4 现代苏州东山卫星图

由此,对千年以来四处游荡的水上人(或称船上人)如何变为从事定居农业的岸上人,原有的社会结构如何变为新的社会结构,就必然成为江南史研究的题中应有之义和逻辑线索;对以往已有大量研究成果的江南市镇史研究、商业史研究、宗族研究、民间信仰研究等等就可能需要重新进行解释。

太湖湖中岛屿和沿岸居民很早就形成了捕鱼和果树栽培相结合的生计模式。唐代皮日休在描述洞庭西山的《明月湾》诗中描述:“野人波涛上,白屋幽深间。晓培橘栽去,暮作鱼梁还。”说明当时岛上土人已以栽培橘树结合打鱼为生,捕鱼的方式既有湖上捕捞,也有设架截鱼。由于果树栽培是具有季节性的,因此其他时间以捕鱼为业,因此岸居和船居又不是截然两分的。

明末清初苏州太仓人陈瑚回顾历史,说“五湖之俗,自春秋时越范蠡用计然策霸其主,而施其余于家,于是人人好以治生见其才,不尔则侧目笑之,盖久矣而独是”。他说太湖地区自春秋时期始经商的风气便很浓厚,除了可以富国强兵,还可以使家给民足。人们都以生意做的好坏来评价人才,如果经商无能就会被人看不起。虽然不敢说陈瑚对两千年太湖风俗的把握一定准确,但这至少是对他身处时代观察和体验的结果。或者可以说,湖区的人,天生就是商人。

陈瑚像

各种不同文献都提及洞庭两山的商人,《震泽编》记:

土狭民稠,民生十七八,即挟赀出商楚、卫、齐、鲁,靡远不到,有数年不归者。

接下来又说:

出入江湖,动必以舟,故老稚皆善操舟,又能泅水。

前面说洞庭两山的人只要到十七八岁就出去经商了,常常是数年不回家。又说他们既善划船,水性也很好。两段话连起来,就是这里的人在水上除了打鱼之外,经商也往往凭借水路。甚至可以说,渔民可以成为最好的商人。明末时的江西九江湖口县知县谢所举说:“古之贾隐,多杂处湘皋渔浦间。”

其实,这种特点也不是洞庭两山的人所独有。苏州昆山的叶芳曾向周忱和况钟先后进言,其中说到:“苏松游惰之民,多舟载妻孥资产,贸易远方,至累世不返,宜禁约。”这里许多不在籍人口多是水上人,也是商人,这话当然是针对当时的赋役改革而提出的。

这样一种把水上人和商人联系起来的说法,当然是明中叶以后商业繁荣带来观念变化后对商人的美誉,但同时也说明了太湖流域水上人的特点,他们并非都以捕鱼或水产养殖为业,也大量从事运输业和商业,其中有些人就因此发家,逐渐岸居,甚至读书科举,脱离了水上社会。从东山的材料看,这一发展模式至晚在元代就存在了。

《震泽编》记载,北宋元丰年间,西洞庭山长寿乡慈东保有个叫夏元富的人,16岁就“贾于四方”,到38岁就积累起大笔财富。某天做了个梦,有凤凰停在房檐上,莲花在庭院中绽放,后来生了双胞胎,一个长大后做了官,另一个学佛,曾在皇帝面前演法,后任东山翠峰寺的住持。由于这段记载根据的是夏元富的《生圹记》,所以经商那部分内容还是可信的。由此可知洞庭山人的经商传统至少可以追溯到北宋。

元代的洞庭山人继续以经商为业,西山有个叫秦伯龄的人,“洪武中商淮北,以貌擢监察御史,巡按山东”,在淮北做生意的时候因为长相当了官,可谓奇遇。东山人施槃“本姓吴,祖赘于施,仍其姓”。他“幼随父商于淮上,从师读书主罗铎家”,正统中中状元。明中叶的大学士王鏊也是东山人,他的叔祖王敏是明初人,“自小历览江湖,深谙积著之术,江湖豪雄,尊为客师,至今言善理财者,必曰惟贞公之言,曰:有所藉而致富,非善理财者也,无藉而财自阜,斯谓之善理财。故王氏世以居积致产不赀,中乃稍微。至公复振其业,亦见其术之有征也”。说明在他之前的几代人即以经商为业,至于为什么怀疑他们在更早时期是水上人,留待下节交待。

东山叶氏是本地定居较早的家族之一,清康熙时编的族谱提到叶梦得就是因为他父亲叶助到东山的朱巷祭祖时,他母亲晁氏梦到龙盘梁上所生。姑且不论此说是否无稽之谈,但谱中收有宋、元时期各一份分家文书和一份元代户帖,证明有些姓叶的人当时已是国家编户。此外,族谱中记录了这样一个故事:

庆十四翁,失其讳,系出八九公房。父承信君,母王氏,承信产翁兄弟九人,而家中落,翁乃为吴江王氏馆甥。翁与妻以操舟为业,而居于富土,今之同里也。翁夫妇敦厚,敬事神明,虽舟居,未尝以秽物弃水中,如是积有年矣。一日舣于京口,有美丈夫三四辈,负囊箧来赁其舟,言将之浙中,须更待数日。时媪有娠,期归家伺产,恐日久不便,辞之。其人言:数日倘不至,尔竟载囊箧归,吾自能觅尔。翁候其人数日,果不至,乃与媪归,入门而产子,因字之曰骑门。及长,乃名震宗焉。骑门年十三,浴于河,若有物刺其足。泅得之,则匙一握,持以启向所载囊箧,合如旧试,满中白镪,悉镌“天赐叶骑门”五字。邻里疑其且盗,执翁于官,官验字叹异,还以付翁,遂富甲江左。

太祖有天下,徙江南富民实京师。当是时,骑门已老,不肯徙,且多金钱饷诸贵人,求为居间。太祖稍廉得之,震怒,籍没骑门家,并更富土名曰同里。骑门有四子,长与骑门祸,仲还居山中,叔早卒,季方周岁,从狗窦传出,以归汾湖陆氏。陆故骑门死友也,因更姓陆氏。久之禁解,乃复姓,而子且以人材举焉。

叶梦得像

这个很像笔记小说的故事,传递了大历史和小历史两层意思,并将其叠合在一起。大历史说,同里原名富土,因为朱元璋痛恨这里的富户欺瞒他,所以改名同里,因为富和土上下相连后再腰斩,就是同里。另有说法是唐代这里就叫铜里,到宋代改称同里。“唐初名铜,宋改为同,旧名富土,后析田加土为同里”。联系到故事中元代官府的体恤人情和明初徙富户实京师的背景,可以证明这样的说法和关于沈万三的故事一样,是江南元代遗民创造出来的,体现了对朱元璋和明初政策的仇视。

小历史中的叶庆十四是元代人,因为他的儿子骑门在洪武年间出事时已经年老。据说他由于家道中落做了吴江王氏的赘婿,当然可能只是族谱中的掩饰性语言。由于他夫妇都是船居的水上人,所以他的岳父家也可能是水上人。他们以运输为业,可以北上镇江,也可以南下浙江。后因某种偶然机会致富,叶骑门摸到钥匙的情节说明那时他还是水上人,此后便岸居了,表明元末明初水上人岸居是个比较普遍的现象,也可能与明初编户入籍的诸多举措有关。骑门老年时又因明太祖的富户役而破家,其四子中有两个儿子活了下来,其中老二返回了东山,小儿子留在了吴江。显然,这便是日后族谱中的东山派与汾湖派相互关系的背景,也说明了水上人的流动性,造就了形成某种社会网络的机制。

二、水(船)上人如何上岸

即使在包括地方志、族谱、笔记等地方民间文献中,也几乎没有关于水上人上岸过程的记载,因为在历史上,具有了文字书写能力并将所写文字传留后世的人,即使不是士大夫,也通常是地方上有身份地位的人,他们几乎无人承认自己的祖先是水上人。因此,凭借文献来重现这个历史是极为困难的。由于这是我们重释江南史绕不开的问题,我们不得不通过田野观察和访谈口述来寻找线索。

在东山席家湖的渔民中,流传着一个关于踏网船先祖的故事。传说在席家湖出口处的菱湖南岸有一户渔家,女儿被人称作芦苇姑娘。有次芦苇姑娘去芦苇荡采芦叶,发觉自己的辫子被绕到了芦苇上,芦叶上的露水淌到了她的嘴里,觉得清爽甘甜,后来就经常在采芦叶时吃芦叶上面的露水。结果发现怀孕并产下一子,被父母关在柴间,不许外出。后来村里来了一个风水先生,听了姑娘的叙说,发现芦苇荡里有一龙穴,芦苇姑娘的儿子可能是龙穴传种,最后发现姑娘常吃露水的那枝芦苇竟然是长在一具人尸的肚脐上。姑娘父母连忙将男尸移葬。几年后风水先生再来,发现这里一片凄凉,便让芦苇姑娘将尸骨回葬原地。姑娘的儿子潜到湖底,发现一条卧龙,急忙把装尸骨的包裹往龙角上一挂,回到家里向先生和母亲禀报。此后,这个孩子白天与自己的兄弟们一起下湖捕鱼,晚上读书写字,最后考中了进士,晚年时又当了朝廷的阁老。而那帮弟兄们还是靠打鱼度日,逐渐形成了后来的踏网帮捕鱼业,芦苇姑娘的儿子便被尊为踏网帮的祖师爷。

这个故事的隐喻,一是水上人的社会如何延续,二是水上人如何改变自己的身份,可以看成是水上人对如何转变为岸居或陆居的一种说法。根据我在前面的描述,对于那些较早岸居或陆居、通过经商发财致富,甚至读书科举的人来说,他们可以通过编纂族谱来制造祖先来历,比如南宋护驾说;但对于多数一直在水上生活,很晚近才上岸居住,甚至一直没有脱离水上生计的人来说,他们通常只有创作具有神秘色彩的灵异故事来达到这一目的。因为他们居无定所,无法也没有必要追溯自己的祖先,所以他们只需要确定他们在水上维持生计方式的合法性。这个故事隐喻着水上人的两种走向,一是上岸,读书科举是理想,也是一部分人的现实;二是继续从事水上生业,特别重要的是说读书做官的人和打鱼的人其实是“兄弟”,本来就是同一群人。

薛利华主编《席家湖村志》

直到今天的记忆里,人们还知道这里的渔民由于受到岸上人的歧视,婚姻圈十分狭小,导致近亲结婚的现象较多。如果试图跳出这个怪圈,男性还有可能通过赘婿的方式加入岸上人群,从而从水上人变为岸上人,但也因此脱离了水上社会;女性面临的环境就更为艰难,所以在较早的时期,就可能存在较多非婚生子女的现象,以维持水上社会的健康延续。

在席家湖,到清朝中晚期只有徐、沈、孙、夏、宓、姚、张氏等7条船,不满20人在这里居住。现在孙姓是村里的第一大姓,原是苏州人,据说老四常去网船浜钓鱼,与当地的一户陆姓渔民的女儿相爱,遭到家长反对,就与渔家女私奔到横泾张家浜捕鱼,改姓陆,在横泾生四子,因为常去吴江捕鱼,四个孩子中就有一个娶了吴江庙港孙家女为妻,并迁到庙港定居,以张簖为生。大约在清同治年间,席家湖孙氏改回本姓,但留在横泾的还是姓陆,现在老一辈还记得两姓本为一家的关系。

孙氏由于改姓陆,所以可能是成为赘婿;后其中一支归宗,所以又很类似后面所说东山王氏从元末以来那种情况。同时,横泾一支又与吴江庙港孙氏渔民联姻,而庙港正是太湖渔民通往汾湖和淀山湖的那条重要水道的起点。所以,席家湖孙氏的家族经历似乎佐证了自元代至清代太湖水上人登岸的某种模式,以及婚姻网络在这一过程中所起的作用。而且,至少在明代中晚期,在太湖—长江三角洲地区构成了一个由东山、吴江腹地湖区和青浦三个支点连接起来的三角形。

席家湖沈姓是这个村的第二大姓,据后人回忆说是很早的时候因为避难到这里,以打鱼为生。第三大姓姚氏,始迁祖是从吴县的蠡墅镇入赘到这里。他们与村中的夏姓、徐姓据说都是150—200年前迁居此处的,也就是说,这些水上人有可能是在太平天国战后东山受到冲击、特别是利用同治时期国家重新确定地权的机会而上岸的。

夏一红对吴江庙港渔民的调查给我的历史假设提供了生动细致的当代证据。前面已经提到庙港与东山的东南部隔水相望,是通往汾湖和淀山湖水道(太浦河)的入口,可以说与东山属于同一地(水)域:

渔民重视父姓的延续,家里只有女儿的话,他们会想方设法招赘或以“两头挂”的方式保证自家的姓在阳间和阴间都能传承下去。并且即使实行招赘或者两头,也常常发生在同姓人家之间,以尽量保证双方“阴间亲人不争吵”。即使是上门女婿,他自家的人也会争取保证将来有孩子能在阴间继承他的香火。

在田野调查时,夏一红遇到吴江八都的徐明根请明阳像进徐家公门(拟宗族的家庙),同时还请进了自己母亲的像,因为“他母亲是招女婿”。从此香头徐金官在仪式中就加上了一位太公的名字,并说,“现在不能说正龙太太公三位太公了,要说四位太公”。

佐藤仁史等著《垂虹问俗——田野中的近现代江南社会与文化》

受到上述田野经验的启示,我认为某种形式的姻亲关系的缔结,不仅出现在水上人的内部,也出现在水上人和岸上人之间,成为水上人上岸的一种重要方式。由此,我们会注意到文献中的以往不为人注意的描述。

清康乾时期的东山吴氏族人吴庄曾作《六桅渔船竹枝词》,如:

相呼尔汝没寒温,半是朱陈半弟昆。带带往来争唱晩,水心烟火百家村。船以四只为一带。

大船渔民之间的关系是非常密切的,没有明显的亲疏。“朱陈”语出白居易诗《朱陈村》:“一村唯两姓,世世为婚姻。”他们之间不是姻亲关系,就是称兄道弟。大船捕鱼时,四船为一带,并排拉网,停船时往往也相连停靠,相互走动往来,形成独特的水面聚落。这样一种社会关系,是由生产协作关系形成的,而互为婚姻的关系,又强固了他们的生产协作关系,从而造就了水上人的“合伙制社会”。在水上人上岸的过程中,他们又把这种社会关系模式复制到岸上,而岸上人或此前的水上人对这样的传统也不陌生,故而容易接受,所以像礼法制度下的父系传承模式不太认可的赘婿方式,在他们看来只是一种对合伙有利的姻亲关系;像某某公门那样的没有血缘的拟亲属关系,也是这种合伙制社会的反映。

《苏州府志》

前述王鏊的曾祖王彦祥有5个儿子,其第三子也去叶氏那里做了赘婿,并成为著名的商人。此外,王鏊之侄王延相,即惟贞公支,入赘寒山周氏,可能因其无嗣或因其去世,再娶白沙周氏;他自己的孙子有翼入赘南京汤氏、有承入赘松江某氏;再下一世的王国秀,也是赘于前山金塔村施氏、即施槃之侄为婿,他们所生子嗣仍列于后,且依同辈排行(见表1),应该也是归宗了的。所以赘婿应该是相熟之家之间的某种约定,类似一种契约关系,而非纯粹的婚姻关系。

表1 民国《莫厘王氏族谱》记录的部分出赘和入赘情况表

表1列至十一世,即王鏊的下一代,大约在150—180年左右的时间段内。王鏊生于1450年,死于1524年,所以上表反映的大致上是元代前期到明代中叶的情况。

<br style="margin: 0px; padding: 0px; max-wid