| “风雨廉纤向晚晴,悄然独坐一灯明。”

这句话,是黄丕烈的人生写照,也说出了多数藏书人和校勘学家的“痴情”。这样的藏书人,在浙江,俯拾皆是。

早在宋代,杭州便成为全国刻书中心,浙刻古籍历来被视为佳品。到了近现代,浙江更成为私人藏书楼最发达的地区之一。

2007年,“中华古籍保护计划”正式实施,浙江省也专门立项开展古籍普查。这些年来,通过委托各级公共图书馆对本辖区古籍情况的调查,获悉全省共有古籍收藏单位90多家,藏量266万册(含民国线装书),善本26万多册。

翻开这浩如烟海的善本,我们随处能在页缝之间,发现浙江藏书家的校勘、批注。他们的藏书活动,在抵抗庸凡的诗意超越之外,蕴涵了一种巨大的热情和清醒冷静的精神。

在浙江图书馆古籍部主任陈谊的引领下,我们走近几位藏书人,走进他们执着于书的故事。

严可均 不惜血本购书,别人不卖他就抄

“中国的藏书家们,对于古籍文献的热爱与痴迷,完全发自于内心,他们把全部生命都倾注于校勘、批注的事业中去了。有时候,他们一个人,便能完成今天一个学术机构几十个人合作完成的文化工程。”陈谊说,清代中叶的文献学家严可均,便是个中翘楚。

严可均(1762-1843),湖州吴兴人。他38岁中举,当上了建德教谕,后来因为生病,辞官归乡。他精于考据学。

嘉庆十三年(1808),皇帝下诏开“全唐文馆”,校勘唐代文献。可是,严可均此时已经辞官归田,没有机会参与此事了,便感叹道:“唐代文章,真是煌煌壮观!不过,唐以前的文章也应当有总集,此事重要得很,这便是我的职责了。”

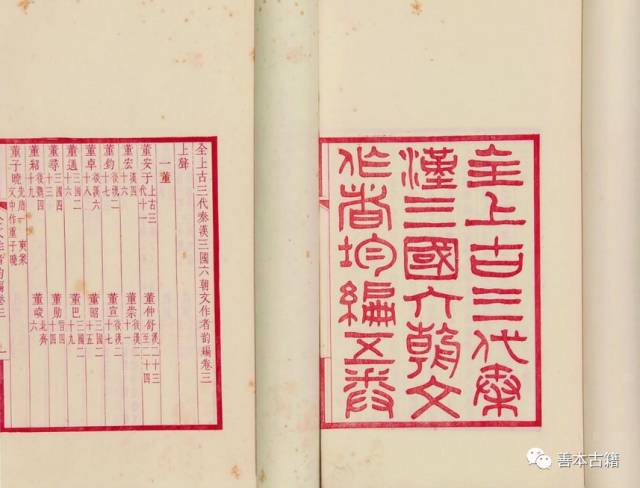

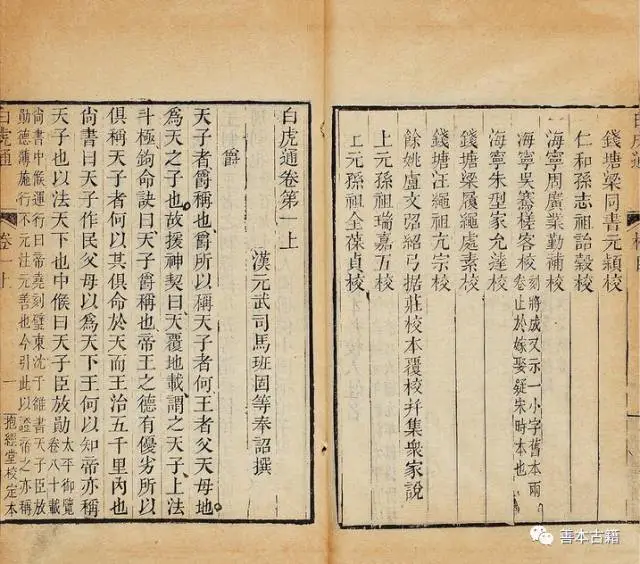

于是,严可均在家乡自发编辑《全上古三代秦汉三国六朝文》,以一己之力,几乎把唐以前的文献一网打尽,使之与《全唐文》相接。此举,他共收书3000余家,每人都加注小传,足以考证史文。然后,他又遍检群书,一字一句,无不校订。对于保存和传播唐以前古文献,贡献巨大。

“为了著述,严可均不惜花血本购书,为此而云游四方。遇到稀有之本,他必定出钱购买,别人不卖,他就软磨硬泡,精心抄下来。”陈谊说,他翻检了当时的世善堂、天一阁、万卷楼、世学楼、传是楼等著名藏书楼的书目,个人藏书达到2万余卷。

卢文弨 别人偷走的爱书,被他追着夺回来

“每天埋头于故纸堆之中,忙于校勘、批注,这些书生看上去只会死读书,没有什么人味。但实际上,他们许多都是真性情之人。”作为佐证,陈谊给笔者讲述了一个“卢文弨灵前焚帖”的故事。

卢文弨(1717-1796)生于余姚,后迁居杭州。卢文弨曾经殿试高中探花,后来官至提督湖南学政。因为母亲年老病多,辞官回乡,致力于学问。他曾到浙江、江苏的大小书院主讲经学,长达20余年。

“卢文弨家藏有汉代《张迁碑》,拓技十分精巧。同乡的秦涧泉非常喜爱,就上门乞求索要,卢文弨不肯给。”陈谊说,“有一天,趁着卢文弨外出,秦涧泉就溜进他的书舍,偷走了《张迁碑》。卢回来后知道此事,立马追到秦涧泉家,把东西夺了回来。”

不到半月,郁郁寡欢的秦涧泉突然死了。在追悼会上,卢文弨祭奠完毕,突然从袖中拿出此碑,哭道:“早知道与君永别,我当时何苦那么吝啬!今天,我特来弥补过错。”陈谊说,卢文弨在灵前,当众把心爱的《张迁碑》给烧了。

一生好学的卢文弨,以校勘古籍称名于世。他还广收博采,搜罗珍异版本,家有藏书楼名“抱经堂”,与宁波卢址抱经楼,并称为浙江东、西两“抱经”。

赵昱 有了他,才有了杭州的文龙巷

“独乐乐不如众乐。”欧阳修在《醉翁亭记》中的这句倡议,深为古代“校勘狂人”所折服。

陈谊告诉笔者,读书达到后一种境界的,杭州下城长庆文龙巷的赵昱(1689-1747)就算是一个。“自己家族已经有了藏书楼旷园,他还在家族园子里筑了个小山堂,不仅使所藏之书有了归宿,也为爱好读书的人士提供了一方亲近墨香的天地。”

赵氏祖业原名西之小园,赵昱和弟弟加以修葺,更名为春草园,供侍老母。小山堂筑于园中西池南岸高处,进门有一天井,栽有百年古桂数株,还有袖珍瀑布。里面摆放着一排排木质书架,分门别类地堆着各式线装书籍。在他的努力下,不到20年,藏书就达到数万卷,名声远扬。

“专门收藏地理类书籍与地方志的赵昱,被全祖望称为‘浙河东西文献大宗’。”陈谊笑道,“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的小山堂,实在是文星高照。这,也恰恰是“文龙巷”之名的由来。

吴焯 每购进一本书,都找来不同版本参照

“说到了赵昱,就不得不提他的同郡好友自号“绣谷老人”的杭州人吴焯(1676-1733)。”据陈谊介绍,吴焯特别好诗,常与当时名流雅集亭下,饮酒吟赏。据《杭州府志》记载,吴焯9岁便能作诗。

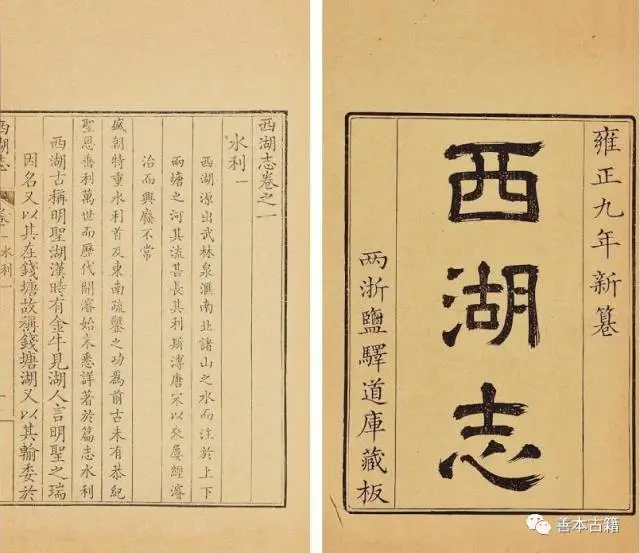

吴焯参与编纂的《西湖志》

吴焯家住清泰街九曲巷口,家里的藏书楼叫做“瓶花斋”,藏书上万卷,不少宋元刊本都藏有多种版本,单南宋陈起刊刻的《江湖集》版本,就达64家95卷之多。

“吴焯每天足不出户,可是瓶花斋门口却是满地的车辙印痕。可见,有身份的人来这里有多频繁。”陈谊说。

赵昱与吴焯是好友。“不管是谁,每得一本稀有的好书,对方必定拿来抄存,并作校勘、题跋。”后来,圈内人只要看到版心有“瓶花斋”字样的抄本,都会当做宝贝。

每购进一本书,吴焯一定费尽心机找来不同版本,相互参照、对比。如有考证心得,就书写在卷首。“他对于校勘的严谨态度,实在令人敬佩不已。”陈谊叹道。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |