1937年8月14日是一个特殊的日子,苏达立终身难忘……

那天,他正和圣公会浙江教区高德斯主教(John Curtis)在闸口的亚细亚火油公司跟魏烈思(Frank Willis)经理一起享用下午茶,享受着杭州这座美丽城市带来的岁月静好。

刹那间,警报声响起——

其实苏达立、高德斯早有心理准备,他们立刻起身驱车赶往医院,半路却因交通管制受阻,焦急的心情使苏达立觉得度时如年,幸亏遇到一位空军军官要求搭便车,用他的特别通行证开道。苏达立到得医院,欣喜地看到所有员工已经严阵以待,情绪激昂。

当天的“八一四”空战中,中国空军首战告捷,但空战英雄高志航右手中弹,被迫留在广济医院疗伤。据苏达立自传和报告称,在杭州沦陷前的四个月中,总共响了多达250次警报,仅第一周就有9次空袭,广济医院成为抵御空袭的坚强后盾之一。同时在淞沪会战中浴血负伤的官兵也陆续送达,第一批本来预计是35人,结果实际为60人,烈度较上次中日之战不知大了多少倍。广济积极扩充了床位,所有人手都动员起来为伤员清洗包扎。可惜的是这些伤员未能得到有效的战地救护,在烈日高温下经长途颠簸很容易感染。欣慰的是社会各界迅速团结了起来,除了像广济医院、天主教仁爱(英文名:Sacred Heart圣心)医院、杭州市立病院这些专业医疗机构全力以赴,其它团体单位比如学校和寺庙都腾出场地用于救治,最大的临时医院设在了千年古刹灵隐寺,整个杭州几个星期内就收治了上万伤兵。

上海基督复临安息日会郎威(Longway之译音)牧师亲自驾车将医疗用品送到了仁爱医院和广济医院,有一次汽车在半路遭到飞机轰射,但他居然将伤痕累累的残车一路开了过来,直到最后被拖进城里。他到医院一见着苏达立禁不住眼含热泪,扑通一声跪倒在地,感谢主的拯救,为自己也为世人。

十一月初,日军出人意料地在杭州湾登陆,对淞沪战场的中国军队构成钳形攻势,所有人都明白另一侧杭州的陷落将不可避免。事件开启了持续数周的全城大逃亡,80万人口最后只剩下10万。苏达立说剩下的人主要是真正的老杭州,能外出投亲靠友的大多源自太平天国动乱后的移民。那前文提到的广济医院的这些伤兵又该怎么办呢?

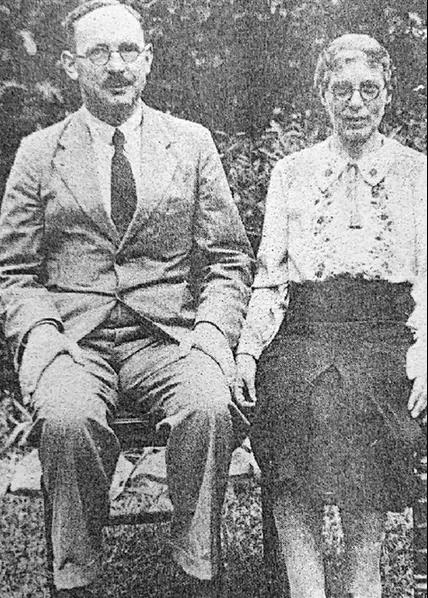

11月15日,杭州市卫生处处长张信培来找苏达立,正是来请求帮助看护有一千多名无法转移的重伤官兵,并应承邻近广济的官立学校(即树范中学)可以划拨医院使用。为此苏达立和高德斯主教二人去面见了周象贤市长,周市长当场交给他们一张50000元法币的支票。同时医院又恰好从伦敦市长支援中国基金申请到了每月的定期资助,财政问题算是暂时解决了。但又到哪里去找那么多医疗专业人手呢?

说来也巧,此时有美国卫理公会湖州福音医院院长孟杰(Dr. Fred Magnet)医生找到苏达立,说他们全院包括员工、设备以及240名住院伤兵正沿水陆两路要撤到杭州来。天作之合!于是有500张床位的收治重伤官兵的“广济医院第二分院”很快建立起来了。

和受命看顾重伤员一样,苏达立被推举负责救难也是源于一位老友的来访。1937年11月上旬的一天,基督教青年会的代总干事朱孔阳找到苏达立,请他牵头整合各方面力量,救杭州城于水火。

苏达立记述救济会成立时有26名成员,可惜救济会只是一个松散型临时组织,会议没有留下正式会议记录,我们只能通过各种材料尽可能拼凑出一份较完全的名单。

除了明思德、苏达立、朱孔阳、田浩征,中国银行经理金润泉被推为副主席,美国南北长老会鼓楼堂万克礼(Kepler V. Evera)牧师选为司库,其它成员还有圣公会高主教、魏烈思经理、杭州邮务司寇顿(Staleton-Cotton)、罗马天主教杭州教区的梅占魁主教(Bishop Georges Deymier,1886-1956,1937年任代牧,1947年任主教)、仁爱医院院长彭姆姆、蕙兰中学代校长葛烈腾(Edward Clayton)、杭州电厂经理蔡竞平、玉皇山福星观道长李理山(1873-1956)、灵隐寺方丈却非、玛瑙寺住持本性、凤凰寺教长杨哲臣(1884-1960)等等。其实完整的名单并不重要,因为他们中间有的在杭州沦陷后很快避走后方,比如蔡竞平、金润泉和却非在沦陷前做了大量救难工作,后来由于目标太大不得不出奔;极少数自甘堕落,沦为汉奸,比如商会的谢虎臣、王五权;有的做出了很大贡献,但应该并未参加此次会议,比如灵隐寺的东林禅师、湖州福音医院的孟杰(Fred Manget,1880-1979)和美国长老会“新民会”的翟培庆医生等。

会议决定与中国军方并通过各国驻上海总领事与侵华的日本上海派遣军(当月7日改组为华中方面军)联络,确保天堂杭州免遭兵燹。中国军方给予了正面回应,明确告知军队撤退时会绕道杭州城外。

救济会前前后后开了200多次会,不过在成立之初的当务之急是设立难民营。他们将平民伤病员集中到了天主教仁爱医院(现为杭州市红会医院),受伤的军事人员和联络总部都放在广济医院,救济营建在各个教会场所、基督教青年会及西湖边的玛瑙寺等地,应急口粮则由商会提供。

随着形势越来越紧迫,各国开始撤侨。路线是由新修的钱塘江大桥前往宁波,取道上海租界返国,中国政府还安排了专列。但广济医院的外籍员工都选择留下来与他们的中国同事一起坚守岗位,履行当年面对红十字的坚贞誓言。他们都写下了类似遗书的信件,托回国的同胞带回去。

12月中旬,南京沦陷以及日军随之展开的暴行的消息多少有传到杭州,为避免刺激日军给他们以发狂的动因,救济会暂时规定只接收妇孺老人。到12月22日政府官员和警察都已撤离,并开始炸毁工厂设施,最后是动用了足足一车皮的炸药来爆破闸口的发电厂。

图 | 难民扶老携幼过钱塘江大桥

23日全市商店关门歇业,因此陆续发生了饥民哄抢米店的事件,于是救援会决定正式开放难民营。苏医生亲自到各处营区视察,发现“人群已经较为平和”。下午他目送最后一批守军离开,晚上在家里台阶上的时候,被钱塘江大桥爆炸的威力“摇晃得如醉汉”。钱塘江大桥是1934年动工兴建,1937年9月26日通车,在这宝贵的三个月里为抗战物资人员的运输取得巨大功绩,最后大桥设计师茅以升先生忍痛同意将其爆破。

12月24日上午九点,魏烈思的司机来报告说已看到日军由西北方向入城,但医院的员工如常准备和病人一起庆祝圣诞节。苏达立下令关闭所有大门,并通过事先藏在山洞里的交换机和专用电话线指挥红十字委员会各单位分头行动。稍后,城里所剩唯一的救护车载着日军先头部队一名大佐来到医院,和国际救济会进行了正式交涉,苏医生及其他一些救济会成员力请他们尊重国际红十字的章程,这位大佐表示同意。对于医院的两百多名伤兵怎么处理,他称要向部队将军汇报再定夺。

日军的翻译来自朝鲜的基督徒家庭,因此比较友好,会中英日朝四国语言。他随所在部队在杭州待了两个礼拜,其间到访医院并和红十字会委员们一起用餐,并承诺会向上司陈清利害以策伤兵的安全,还向苏医生他们红十字会捐了钱。他手上持有一封湖州天主教康威(Conway之译音)神父的介绍信,称他在湖州也曾帮助了教会。

圣诞节当天苏医生到广济设在松木场的麻风病院工作,路上看到日军大部队开了进来,就是恶名昭彰的号称“菊部队”的第十八师团,此前刚刚参与了南京大屠杀。十八师团在杭驻扎两周后就由其它师团换防,出城时他们的车辆满载着杭州丝绸等“战利品”。就是这短短半个月,“菊部队”给美丽的杭州造成了惨痛的劫难,苏医生在自传中写了他的耳闻目睹:

圣诞节中午前日军开始占据无人房舍,傍晚起升级为强闯硬夺,就此拉开一场绝对可怖情景的序幕。全城90%遭到劫掠,妇女遭到大范围凌辱,她们从12岁到70岁都没有安全可言,被侮辱的妇女不断被送进医院治疗。还有一种恐怖的现象是家常便饭式的烧毁房屋,日军将他们在郊外掠夺的猪带进城,进行烧烤以庆祝胜利,甚至在房间里拆下地板生火,之后弃之不管。有数处火警很靠近医院,使我们处于可能着火的严峻危险中,我们一度准备撤出某处房子。这些火势很难被控制,因为自来水系统已损坏,城里唯一的志愿消防队也只有一些手动泵。在这可怕的气氛下,有17000名孩童、妇女和老人涌进各红十字营区,那里总算有份安全感,另外还有8000人被安置到与我们有合作关系的佛教红卍字会。

图 | 日军占领西湖

苏达立在自传中称该十八师团师团长牛岛后来在冲绳战役中切腹自杀,他毕竟不是历史编撰家,张冠李戴,情有可原。盖此牛岛非彼牛岛,十八师团师团长叫牛岛贞雄,冲绳之战指挥官是牛岛满,后者名气更大一些。但他所录日军暴行系亲眼所见,不容置疑。

当时各救济处所上空都飘扬着所属国的国旗:米字旗、星条旗和三色旗,以及红十字会旗,在此保护之下统共只有三名妇女受到意外伤害,发生在城西北的由法国天主教会和美国长老会托管的一处济贫院。

苏达立称“日军恐怖中的亮点”是日本宪兵队的藤丸中尉(苏达立称其为军曹,现根据明思德的材料修正为中尉),他自称在日本读的是美国循道会学校,英语水平也过得去,但似乎还不是基督徒。红十字会与日本占领当局商定,由苏医生带着藤丸中尉以及他的上司藤野大尉坐着救护车到全城各个难民营和外侨居所巡视,藤丸算是尽己所能与红十字会合作保护了一些中国平民。

苏达立就此解救了不少无辜百姓,让他印象深刻的一次是一名日本兵在麻风病分院附近的街上要把一位小姑娘和她父亲拖走,藤丸立刻下车跟在后面,一把抓住那个日本兵就是一个耳光,记下名字,放走了父女俩。还有一次是在一所房里看到日本兵用刺刀威胁一位老伯,而他的小孙子居然跑向藤丸中尉张开双臂求救!作为宪兵,藤丸中尉又一次在国际人士面前履行了职责。

苏达立接触的另外一位日本军官就比较滑稽可笑了,就是日本驻杭州的副领事(苏达立称其为领事,经考证应为副领事)兼特务西野,他老是来医院贼头贼脑地问东问西。有一次,苏达立等红十字会成员正在讨论去日军司令部抗议日军的奸淫行径,他来到医院,开始似乎没听明白,接着查了辞典突然放声大笑。还有一次,他问“Communion”和“Communism”有什么关系,苏达立告诉他一点没有,他却装出一副将信将疑的神态:“那为什么它们在辞典里是挨着的?”

苏达立不理会他装疯买傻,反正明面上日军还是要维持一下风纪的,他就利用日军的内部机制及时化解了不少外侨面临的危险。原圣公会华中教区主教慕稼谷的儿子慕天锡已72岁高龄,并且健康不佳,退休后一直在杭州潜心考古学研究,与世无争。不想有个冒失的鬼子兵闯进他的宅子一把将他推倒,幸好他的佣人马上向苏医生报告,苏达立当即叫上日军派驻医院的门岗赶过去逮住冒失鬼,并押往宪兵队。还有一次是12月27日下午,一个醉酒的士兵晃晃悠悠进了天主教会,还打了梅占魁主教一个耳光。苏达立接到有关电话消息时,日军田中大尉医务官正好前来拜访,作为基督徒的田中答应一同前往,当场抓住了肇事者,那家伙正拿着枪刺当拐杖蹒跚踱步呢。

还有一桩抢劫案发生在城隍山的天主教修道院,那里住着六位修女和一位法国神父。12月27日上午,苏达立得到报告后,即刻带着一名宪兵赶往现场。修道院地处偏僻,苏达立决定将人员财产全部安全转移到天主教仁爱医院。他们正装运行李时,又有日本兵来劫掠,这回大家团结起来予以猛烈回击,宪兵逮捕了带头者。救护车下山的时候,他们又看到一队日军在砸店铺,宪兵又抓捕了其中领头者。于是宪兵让救护车先载着两名“囚犯”到附近的宪兵队,再把神父修女们送到仁爱医院。五年后苏医生自己遭日军逮捕时,修女们也协助隐匿了他的私人物品。

鉴于日军多次冒犯外侨住宅,苏医生在医院里组织了巡逻队,由高德斯主教带队,郝惠琴(P. Haddow)和贾义德(M. Garnett)两位女将轮流把守大门,高德斯称她们像中国的门神,大家还进行了一定的军事训练以躲闪日军的刺刀。

图 | 高德斯年轻时还是一位优秀橄榄球运动员,后排左三为高德斯

高德斯也在他的信件中将广济医院这一段时间如何严防死守做了生动描述,著名的《曼彻斯特导报》驻上海记者田伯烈就在《外人眼中的日军暴行》一书中征引了高德斯的来信以揭露日军在杭州的罪恶行径。当然书在1938年出版时还属非常时期,所以只注明是“某西人来信”。