| 前 记 今天是殷商史与甲骨学大师胡厚宣先生诞辰一百一十周年(1911年12月20日-1995年4月16日)。我在杭州大学古籍研究所读硕士时拜识胡先生,屡得他的指点。在他去世十周年时我写了他早期著作《古代研究的史料问题》的介绍文章,以《没有正确史料,不能成其为历史科学——重温建国后第一部讨论学术规范的专著》为题刊于《文汇报》;后来我为云南人民出版社策划《二十世纪学术要籍重刊》丛书,收入胡著并以拙文充当弁言。胡先生的哲嗣胡振宇筹编胡先生纪念文集时曾跟我约稿,自觉所得殊浅而未敢应。但胡先生的谆谆教诲固宜分享同好,因在胡先生去世二十周年之际写了《忆胡厚宣先生》,刊于《中国文化》。兹以前文为上篇,后文为下篇,付书院公众号以为纪念。 上 篇 《古代研究的史料问题》重刊弁言 01

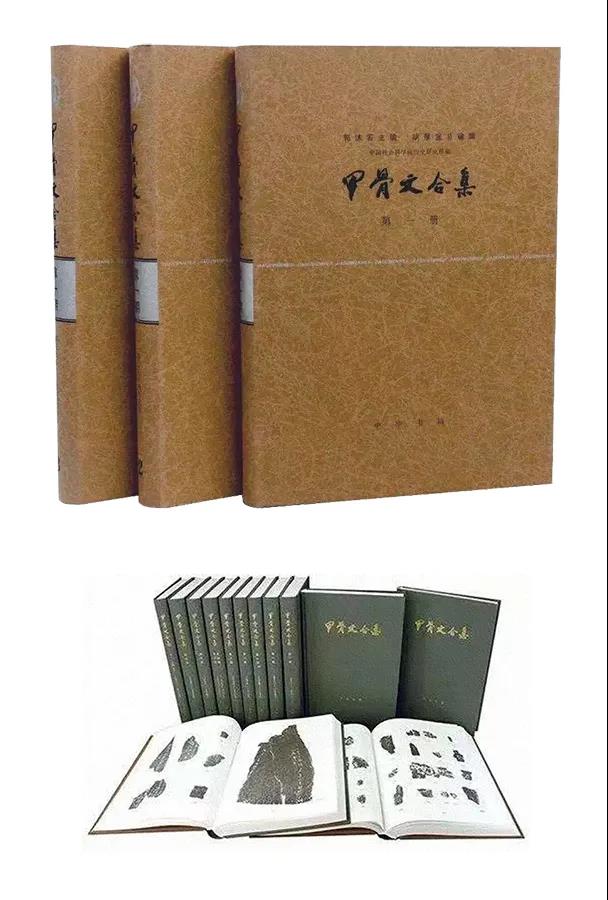

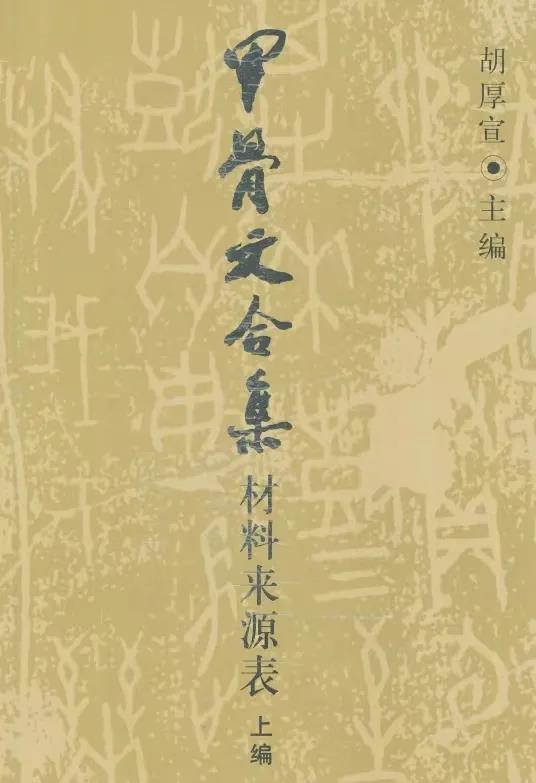

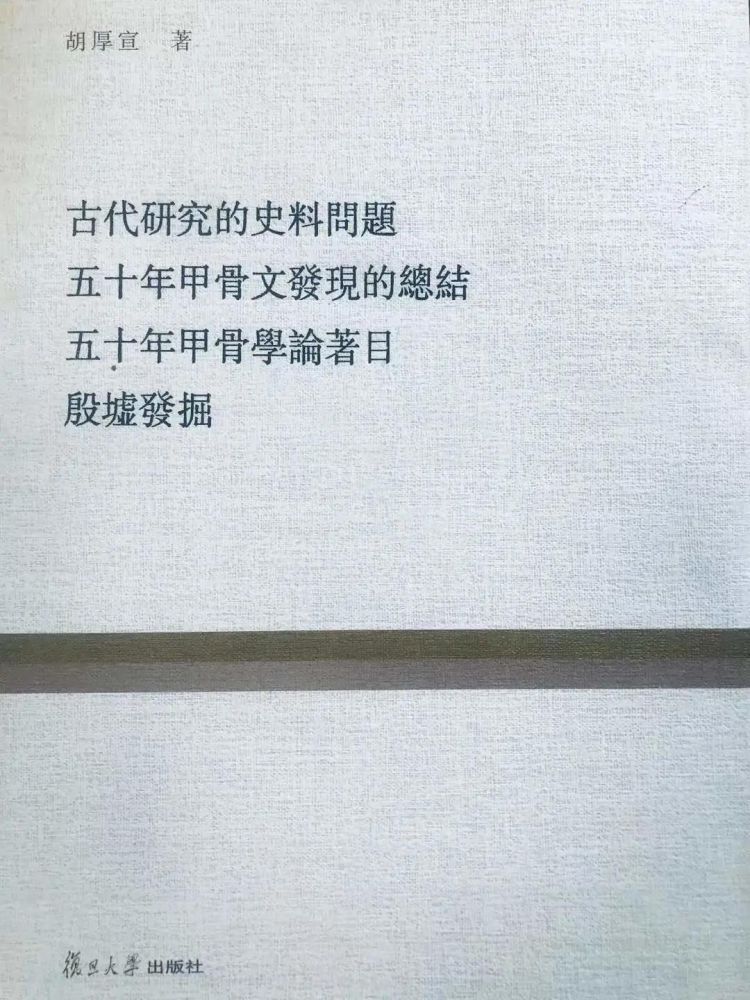

胡厚宣先生是杰出的甲骨学与殷商史专家,著有《甲骨学商史论丛》、《殷墟发掘》、《五十年甲骨发现的总结》、《五十年甲骨学论著目》等,编有《战后宁沪新获甲骨集》、《战后南北所见甲骨集》、《战后京津所见甲骨集》、《苏德美日所见甲骨集》等,并主持纂录了集大成的《甲骨文合集》,被国际学术界誉为甲骨学研究第一人。《古代研究的史料问题》是胡先生篇幅最小、但却具有特殊意义的一部著作,因为这部在中华人民共和国成立还不到半年的时间里写就(书末标示:“一九四九年除夕写完正文,一九五〇年二月八日增加附注讫”)、一九五〇年六月由商务印书馆出版的小书,堪称是建国以后第一部讨论学术规范问题的专著。

学术规范作为一个牵动众多学者关注的公共话题,讨论起始于二十世纪八十年代末、九十年代初,但正如有学者已经指出的,中国古代本不缺少学术规范的传统。即就现代而论,以前一些学者虽然未立“学术规范”之名,但在论著中对学术风气及学术著作的批评,其实都表达了明确的"规范"意识。显著的例子如三十年代,唐兰先生在《古文字学导论》中针对时人的不良学风,为古文字研究设下六条戒律:一戒硬充内行,二戒废弃根本,三戒任意猜测,四戒苟且浮躁,五戒偏守固执,六戒驳杂纠缠,并逐条作了详细说明。至胡先生本书,所论更为系统深入。全书共十二章:一、三十年来中国的新史学,二、新史学的新时代,三、史料和史观,四、典籍史料的真伪和年代,五、考古史料的征引和解说,六、甲骨文不同的解释,七、甲骨文错误的学说,八、甲骨文被扬弃了的论断,九、甲骨文成语和单字的研究,十、粗心的援引,十一、非法的推论,十二、不要太忽略了材料的问题。 胡先生首先对三十年来的中国史学作了回顾,分阶段概述了疑古、考古、释古三大潮流的发展,指出释古学固然是最重要的潮流,但疑古学和考古学关于史料的鉴定和开发,也取得了不可忽视的成就:“说疑古、考古并非史学的最终目的,可以。说史学的探讨,可以不经过疑古和考古的基础和训练,或者不需要使用疑古考古的成就和方法,那就错了。”他预言在史观方面由于时代的进步,我们必将进入一个新的时期;“不过,有一种偏向,必须避免,那就是过度的忽略了材料的问题”: 史料与史观是史学的两个方面,并不是对立的两种学说。史料与史观,必须共同相辅,才能成为史学。史料与史观,是一件东西的两种成分,任何一种是不能脱离了另外一种而独立了的。 史学若是房屋,那么,史观是工程师,史料是木材砖瓦。只有工程师而没有木材砖瓦,和只有木材砖瓦而没有工程师,是同样盖不成房子的。只有正确的史观没有正确的史料,和只有正确的史料没有正确的史观,是同样写不出正确的历史来的。 《典籍史料的真伪和年代》章批评五十年代以后出版的古史著作,有的还在引用公认为后人伪作的古文《尚书》以论商代历史,有的则从古代类书中“杂抄一些魏晋时代的方士谶纬、神话小说,以考证商周及其以前的历史,根据明清《一统志》,以考证古代的民族地理”。《考古史料的征引和解说》章告诫由于考古材料“发现的非常零碎,所以学说也特别复杂。材料一天一天不断的出土,学说也就一天一天不断的改正”,故引证时一不能拘执旧说,二不可发挥过度。作为正面范例,他特别表彰裴文中先生在《中国史前人类生活之状况》中的谨慎:“因吾人所知之事实有限,故其解说自不能过多;且推想亦不可过于理想,更不能想入非非,尤不可无中生有。”推许为真正科学家的态度。约略了解古史研究现状的读者不难看出,这些意见到今天都并不过时。 02而胡先生批评的主要对象,乃是“解放后所出唯一的一大部古史著作”——这就是吴泽先生的《中国历史大系·古代史》。除了该书“有十余处,都把作《中国史纲》的张荫麟写作杨荫麟,把作《殷代的羌与蜀》的董作宾错成商承祚”之类的粗疏,主要涉及甲骨文的引证和解释。胡先生直言: 目前关于古代史尤其是商代史的研究,主要的都根据甲骨文字。这是我们近代学者侥幸胜过前人的地方,也是古代史学所以特别发达和进步的缘故。但引用甲骨文,必须具备一个先决的条件,就是我们必先懂得甲骨文,我们必先认识一些字,至少关于甲骨文的一些常识,我们必须晓得。甲骨文是近五十年来新兴的一种科学,材料一天一天的不断出土,论着一天一天的不断增加,往往一个学说成立不久,就被新的材料和学说推翻。十六七万片的甲骨,如不能全面探寻;近千种的论著,如不晓得其中发明扬弃、新陈代谢的踪迹,则每每不会得到正确的结论。 然而现实殊不乐观: 现在通行的一些古史著作中,我们觉得有的并没有具备这一个最低限度的基础。有的真是连甲骨文的一些常识都不够,东抄西抄,杂乱拼凑,结果就陷于"以不狂为狂,以狂为不狂",荒谬错误,矛盾抵触,而不能自圆其说。

例如《中国历史大系·古代史》有一节《殷鬼、殷土、殷吕、殷苦与殷人战争》,称殷代和其他方国之间,除了鬼方,“西土北土的吕方、苦方、土方亦不时入侵,引起几次大战争”。而实际上,甲骨文的同一个字,郭沫若释为“吕”,叶玉森释为“苦”,吴氏全然无知,在书中时而称吕方,时而称苦方,还多次把吕方、苦方并列,“同一个字,同一个方国,有时同是一片卜辞,因为乱抄别人的引证,自己不能分别,就把它认成是两个字或三个字、两个方国或三个方国,以至在标题中都说起‘殷吕、殷苦与殷人战争’、‘殷吕、殷苦战争’,这就成了笑话”。类似这样矛盾不可通的地方,“实在太多了”。 由于吴氏甲骨学的素养太差,对荒谬的解释每每不辨是非,只能辗转抄录,将错就错。如有一段煞有介事的就帝辛与古罗马皇帝尼禄(今通译为尼禄)所作的中西比较: 尼禄皇帝最喜欢令奴隶和奴隶、奴隶和狮虎等猛兽格斗,欣赏被打败的奴隶的惨状,欣赏奴隶被猛兽伤害将死时辗转搐搦的惨状,这种残酷无人道的享乐,可说是绝灭人性的暴行。中国的殷代末代皇帝帝辛也作台以观奴隶互相殴斗,甲骨卜辞有云“贞臣在斗”,当即是奴隶角斗之事。并且卜辞“斗”字像二人徒手相搏之状,叶玉森氏说,“斗”字像怒发徒手相搏。谁在斗呢?“臣在斗”,臣是奴,奴在斗也。 胡先生指出,“斗”字只是地名,原卜辞且有缺文,叶氏不察而生误说,吴氏则据之进一步“作了演义式的描写”,只能当作小说家言了。除了甲骨文字的不当引述,《中国历史大系·古代史》中还有一个大成问题却常被使用的方法,就是根据甲骨文中有什么字来推断商代是什么社会:甲骨文有奴字,所以商代应该是奴隶社会;甲骨文有渔字,所以商代应该是渔猎社会;甲骨文有焚字,所以商代农业应该还很幼稚,商朝人还用着烧田的耕作法。胡先生批判说: 奴字焚字在周代的经文和汉代的《说文解字》中也是有的,你能说周代、汉代也是奴隶社会和使用着原始的烧田耕作法么?隋唐的《广韵》,宋代的《集韵》以及清朝的《康熙字典》,现在的字典字汇,也都有奴字焚字,你能说隋、唐、宋代、清朝和现代还是奴隶社会和原始烧田耕作法的农业社会么? 甲骨文字在今日发现的材料中,是时代最早的中国文字。但若以甲骨文就是中国的原始文字,说中国的文字,发生创造于商朝,那就错了。商代文化之高,甲骨文字之进步,今日学者多能言之。以甲骨文中象形字的固定化行款化和形声字假借字数量的繁多,就可以证明甲骨文决不是原始的文字。关于甲骨文以前中国文字发展的历史,有人说至少也在千年以上,有人说至少也在夏以前。倘以造字时的社会背景,来说明商朝的社会,那是一个很大的错误。 更何况有些字的释读原本就靠不住,如其所说的“奴”根本就不是奴隶的奴字;而甲骨文固然屡见“焚”字,但那是商朝人打猎的一种方法,有完整的田猎卜辞可证,《说文解字》释焚为“烧田也”,意思是烧宿草以田猎,也不是种田,完全不能据此来推断商朝人使用的是烧田耕作法——这其实是胡先生在收入《甲骨学商史论丛》初集的《殷代焚田说》中早已澄清了的问题。 03《中国历代大系·古代史》逾四十万言,胡先生所列述的差错远非全部,因此每每感叹:“诸如此类的例子,是举不胜举。”在全书之末,胡先生再次强调:“总之,研究中国古代史,关于材料的引用,实在是一个重要的问题。只有史料,没有正确的史观,那只是一些琐碎的竹头木屑,不能成为历史。只有史观,没有正确的史料,那只是没有根据的一种空想,也不能成其为历史科学。”这实在是老生常谈——对此吴氏《中国历史大系·古代史》序言阐发得更振振有词: 史料引用得不够,史事把握得少,写着立论,不免囿于原则抽象,理论空泛,不踏实际,这是过去新史法之弊;而专注于史事的零星钻凿,拘泥于字句的繁琐考据,把社会历史的全面貌、全形势以及发展体系忽视了,不把历史当作科学研究,这是传统史法的大弊。两个偏颇,各是各非。其实,历史本身就是科学,史料史事,原本并非杂乱的堆积,而是科学的记实。应用史料、考察史事时,必须用唯物史观来严谨措理,决不能再是止于注解笺释等繁琐的考据。如果好好的用唯物史观来整理史料、史事,从具体史料、史事本身的科学法则,就可体现出整体的社会历史真面貌,从而社会历史发展理论范式,自可见到。 陈意甚高,只是知难行易,行不逮言。胡著付梓三年之后,《中国历史大系·古代史》出版了修订本,胡先生揭发的各种硬伤,有的作了改动,如不再把“吕方”、“苦方”并列;关于帝辛也和尼禄一样观赏奴隶格斗的演义,被改成了“中国的殷代末代皇帝帝辛,曾否也作台以观奴隶互相格斗?史文无征,但他确作了不少异想天开、比观奴隶角斗或奴隶和猛兽角斗更惨无人道的暴行”。有的改而未尽,还留下了残痕,如初版把董作宾的论文归在商承祚的名下,经胡先生纠正,现在我们看到其书第五章注廿九总算正确地标出了“董作宾的《殷代的羌与蜀》”,然而注三〇却一仍旧贯,称“引文均引自前揭商著”——全不悟“前揭”已只有董著而不再有所谓“商著”了。至于改动的起因与根据,则无任何说明。 近三十年前,我跟胡先生言及《古代研究的史料问题》,胡先生笑道:“那时我年轻啊,要是现在我就不写这个书了。我揣测胡先生的意思,大概是如《中国历史大系·古代史》这样的著作,未必值得专门写一本书来批评吧。”但本书出版后很快受到有识的同行重视,文献学家张舜徽先生在一九五五年出版的《中国历史要籍介绍》中就特加推荐: 此书虽系小册子,着墨不多,但对研究古史应注意的问题,以及近人治甲骨学的弊病,都简括地指出来了,识议甚通,可供初学者参考。 尽管今天看来,书中有的论断已随甲骨学研究的深入而过时;行文中也不免偶有疏失(如述“先秦诸子”曾辨过某些古史传说不足凭信时列入了淮南子、又称《广韵》为“隋唐的《广韵》”等),但其良苦用心与基本价值,并未因岁月的更替而减损,是以张先生在一九七九年将旧著删繁补阙、修订更名为《中国古代史籍举要》时,仍保留了本书及其提要。距出版到现在,时间过去了半个多世纪,如今本书已经很少见人提起,倒是《中国历史大系·古代史》则在前两年被编入《吴泽文集》的第一卷重新行世,作者在代序《我的治学历程》中自我肯定他的大著“对殷代的社会经济、国家组织、政治形态和文化艺术诸方面,都作了具体而微的讨论,却与当年的修订本一样,仍无只字自劾史料的疏失或齿及所受的批评。而胡先生的这部书实在是不应该被遗忘的——因为这是五十年代中国第一部讨论学术规范问题的专著,无论对帮助我们了解既往的学术史,还是对帮助我们今天确立学术规范,显然都还没有失却现实的意义。 下 篇忆胡厚宣先生 01上个世纪八十年代中期,我在杭州大学古籍研究所学习中国古典文献学,一度迷恋于古文字,不自量力地想成为古文字专家。偶识来杭州开会的担任国务院古籍整理出版规划小组组长李一氓先生秘书的中华书局编辑沈锡麟先生,他主动表示可以带我去拜见胡厚宣先生。 胡先生是举世公认的甲骨学大师,不必算他声誉卓著的《甲骨学商史论丛》,就凭他是《甲骨文合集》的总编辑,凭他是裘锡圭先生的导师,就足以让人心向往之一一何况在那之前,我已经从旧书店买过他的《殷墟发掘》,从新书店买过他的《五十年甲骨学论著目》。而姜亮夫师也曾跟我论及胡先生。亮夫师学博涉广,结交或了解的学者甚夥,侍座时常可听他纵论天下英雄。他对胡先生有两个评语,一是甲骨文材料没有他不知道的,也没有人比他更熟悉的,“你文章里引一千条甲骨文材料,只要有一条假的,他一眼就看出来了”;二是胡先生为人“又老实又厚道”,而亮夫师还特别解释说:“有的人是老实不厚道,有的人是厚道不老实,他是真的又老实又厚道” ——我一时不能明辨老实与厚道的区别,想亮夫师大概是有所指的吧。

锡麟先生是认真的——他说李一氓先生叮嘱他关注各地可培养的年轻人,一九八五年秋我第一次去北京,他用自己的周末休息时间,既带我去拜谒了李一氓先生,又把我领进了当时群贤毕集的干面胡同中国社会科学院宿舍楼。 胡先生非常热情,一来他对后学从来都是真诚欢迎的——裘锡圭先生就回忆五十年代在复旦读书期间第一次去胡府,胡先生“和悦的神色和热情的态度”让学生如沐春风;二来他对李一氓先生大概也会有知遇之感——作为国家古籍整理出版部门的领袖,李先生曾撰文表彰中华人民共和国成立以来,当推《甲骨文合集》与《中华大藏经》为古籍整理最显著的成就。胡先生询问了我的学习情况与发展打算,欢迎我报考他的博士生。

关于金文,我请教是否读郭沫若《两周金文辞大系》,胡先生肯定后接着问: “你能读日文不?” 见我摇头,他有点失望地说,日本白川静的《金文通释》是集大成的著作,还没出完,要懂日文就能读了。受这话的刺激,后来我陆续买齐了盗印版的《金文通释》(在加入国际版权公约组织前,经常有不知来历的机构影印海外著作在外文书店设置的内部发行处专卖,俗称“海盗版”,除了《金文通释》,我买过李孝定的《甲骨文字集释》、周法高的《中国古代语法》、董同龢的《新编上古音韵表稿》、钱穆的《孔子传》等)——虽然至今也仍然不能读。 胡先生告诉我:上海博物馆馆长马承源先生主编了一套《商周青铜器铭文选》,还未出版,做得很好,你可以去他那里看,就说我介绍的。 狐假虎威,我在从北京回杭州的中途下车,直奔当时还在河南中路的上海博物馆,跟门卫扬言找馆长。 那时的学者和当权者——起码是学术部门的当权者似乎都不像后来那么忙。穿着背带裤、显得很精干的马先生接见了我,还按铃唤来手下“给傅先生上茶”。当我打着要考胡先生博士生的姜先生硕士生的旗号说明来意,马先生热情地亲自带我参观馆内陈列,尔后把我领到一个房间,让人搬来这部后来广受赞誉为的名著的部分稿本,让我从容翻阅。 跟胡先生说及先秦文献时,我提到新出蒋天枢先生的《丁丑丙戌间论学杂著》中有《盘庚校笺》等篇,他便嘱我代买。回来我禀告亮夫师谒见了胡先生,亮夫师很高兴,说我的《古文字学》寄给他,他批评有些材料太旧,亮夫师表示“他说的对”。我转述了亮夫师的感谢,又抄呈了当时还只有台湾影印版的黄侃日记中对王国维“少不好读注疏,中年乃治经,仓皇立说,挟其辩给,以炫耀后生,非独一事之误而已。始西域出汉晋简纸,鸣沙石室发得藏书,洹上掊获龟甲有文字,清亡而内阁档案散落于外,诸言小学、校勘、地理、近世史事者以为忽得异境,可陵傲前人,辐辏于斯,而国维幸得先见。罗振玉且著书,且行贾,兼收浮誉利实,国维之助为多焉。要之,经史正文忽略不讲,而希冀发见新知以掩前古儒先,自矜曰‘我不为古人奴’、‘六经注我’,此近日风气所趋,世或以整理国故之名予之。悬牛头,卖马脯;举秀才,不知书,信在于今矣”的议论。一九八六年一月十日胡先生复信: 非常感谢您的来函和代购《论学杂著》一书! 承钞示黄季刚先生日记中时王静安先生的评语,非常重要。姜亮夫先生的殷切关注,盛谊尤为感激!惟所言收到姜先生《古文字学》一书后,曾指出内容陈旧一事,恐系误传。记得是姜先生赠书,系由其女公子代寄,并附一信。我复信除感谢之外,并无他语。所谓批评云云,当系传闻之误。便中见到姜先生,请代为解释。 姜先生宿学博洽,久所倾慕,今年有机会去杭,必当拜候请教!请先代致敬候之忱! 蒋秉南先生清华研究院毕业,与姜先生同学,学问亦颇切实。其《论学杂著》一书,有几篇颇精。此书能在杭州购到,极感极感! 郭在贻教授在长沙曾获快晤,请亦代致候意!欢迎您到北京来,并希多通信联系为感! 根据亮夫师的计划,命每位硕士生精读一部先秦典籍,从中择取问题加以讨论,写成毕业论文。我选的是《诗经》,由亮夫师与著有《诗经探索》《史记春秋十二诸侯史事辑证》的刘操南师指导。有意跟胡先生治甲骨学后,我把范围缩小到《商颂》部分,并把计划报呈胡先生,胡先生称“甚好,所拟三节标题,亦甚妥当”。我问及丁山的著作,胡先生详述: 丁山先生一九五二年三反五反思想改造时,病逝于青岛山东大学,历史研究所一九五四年建所,领导上为照顾丁先生家属生活,将丁先生遗著稿本《甲骨文氏族及其制度》印出,印出后读者认为不成熟,非定稿。另外《商周史料考证》及《中国古代传说与神话考》则改成内部发行,只印千册左右。后来丁先生已发表著作,亦拟予以综合成文集正式出版,已排出小样,我们曾参加审定,认为仍可以内部发行,作为参考,结果虽已付稿费,仍未能出版。 您所举三书,就是这种情形,论点多不够成熟,因为本来就是未定稿本,但启发性很大,仍可参考。 五月招生计划一定,胡先生即来信:“我今年要招收博士研究生两名,最近就要登出广告。未知您还想报名否?” 我跟亮夫师说想报考胡先生的博士生,亮夫师显然没有思想准备,楞了楞当场说:“跟胡先生当然很好,不过我是一直想把你留下来做我的助手的。”

时任研究所副所长的平慧善先生证实了这一点:姜先生早有交代,我们已安排你留所,你不能去。 我打电话给胡先生,他鼓励我在杭大工作,特别提到姜先生是前辈,“姜先生让您做助手,我也不敢要您啊!” 02一九八六年七月我毕业留校,协助亮夫师整理文稿,另外制定了一个包括四部分的古文字与古文献自修计划,并报呈胡先生。一九八七年一月三日胡先生回信: 您除了协助姜先生校书并参加集体工作之外,还能从四方面努力,极好极好!四方面中,尤应对甲骨文字用力较多,因日前发表材料极多,研究论文亦不少。由甲骨文能合古文献古文字音韵训诂以研究古史问题,自能有所创获。英日语文乃工具,可与读外国书刊相结合。不知尊意以为如何? 我极愿意您能考博士生,但姜先生工作需要您协助,自当如此。姜先生学问渊博,亦能学到好多东西。 春节我给胡先生寄去贺年卡,胡先生又回信: 闻您正在协助姜老整理敦煌经籍校录,此为不朽之盛业,甚好甚好! 今年春夏之交,希望能去一次复旦,并转苏州、杭州一行,不知果能如愿否。如去杭州定去拜访您,并请您带领拜访姜老。 欢迎您有机会来北京。 代候姜先生,祝他健康长寿。承齐鲁书社赠送姜先生《楚辞通故》一书,洋洋大观,佩服佩服! 但他这年并没能来杭州。 渐渐认识到自己不是研究古文字的材料,后来跟胡先生的联络渐少。但有值得注意的跟甲骨文相关的动态,仍不忘跟他报告。上海古籍出版社印行杨树达日记《积微翁回忆录》,其中有黄侃涉及甲骨文的记述,我抄呈胡先生,胡先生一九八八年二月九日回信: 承示《积微翁回忆录》中有关黄季刚先生事,尤为可珍!惟早年《积微居友朋书札》一书出版,曾蒙见赠。今《回忆录》出版,并未赠书。接兄信后,曾询问北京各书店,均无有书。因此我就不情之托,如杭州书店尚有《回忆录》一书,拟请兄代购一部,书款当即奉呈。谅此书印数不多,稍晚恐买不到也。 胡师母任梅清女士葬于杭州,胡先生几次欲来而皆不果,我又问他何时安排,他说:“去年华东师大王国维纪念会,姜先生未来,未得一晤。杭州方面,一俟有会,当前往参见。” 我把信拿给亮夫师看,亮夫师的第一位博士生俞忠鑫师兄那年毕业,论文研究的是汉简中的历法问题,亮夫师当即指示:我们就请胡先生来主持答辩。

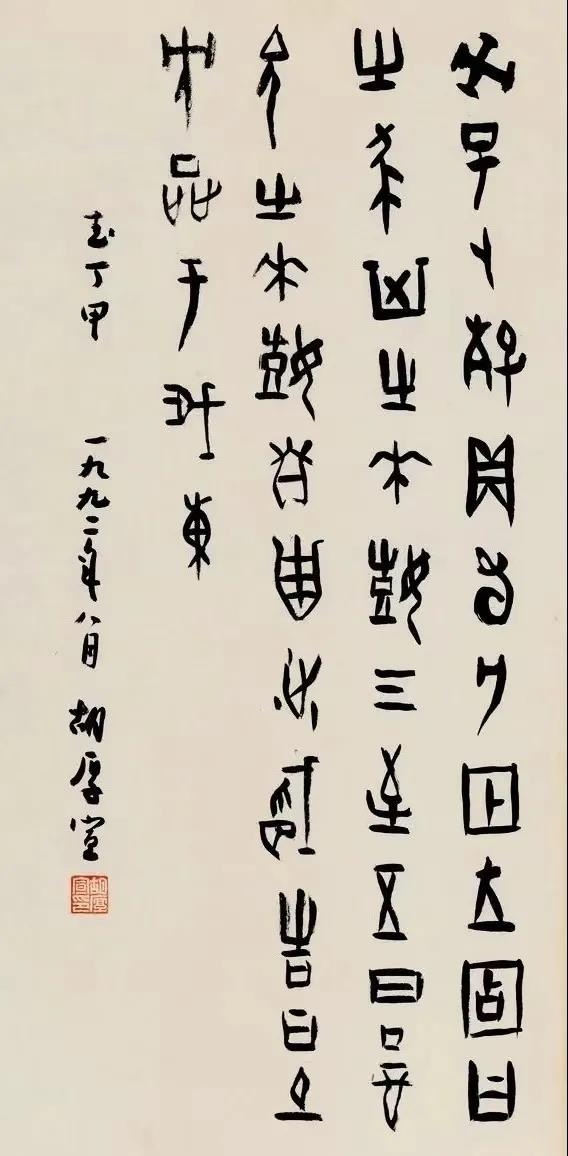

与胡先生在西湖合影(胡振宇摄) 一九八八年十二月十五日,胡先生由公子振宇陪同莅临杭州,住了一周。我陪胡先生去南山祭扫了师母的墓,陪胡先生泛舟西湖,陪胡先生参观了浙江博物馆与浙江图书馆,也陪胡先生去跟亮夫师会晤。胡先生还在古籍研究所作了题为“甲骨文研究的新形势”的演讲。 03胡先生的代表作是被白川静誉为该领域具有“划时代”意义的“空前的金字塔式论文集”《甲骨学商史论丛》,当时并不易见。另一本不易见的书则是因张舜徽先生在《中国古代史籍举要》中强力推荐而让我印象深刻的《古代研究的史料问题》。 那年进京拜谒胡先生之后到了上海,先去上海博物馆看《商周青铜器铭文选》,再去上海图书馆看《古代研究的史料问题》——当时上图还在南京西路旧馆。一九五〇年出版的胡著是六十四开的小薄本,简直还不如一本连环画厚,但却内容丰富。最杰出的门下高弟裘锡圭先生在《厚宣师引我进入学术之门》一文中说: 胡先生总是告诫学生,要研究一个问题,必须全面掌握有关资料,而且一定要用第一手资料。胡先生在一九五〇年出版的小册子《古代研究的史料问题》,就是批评那种大量使用二手、三手资料以致错误百出的不良学风的。胡先生还强调考古资料和古文字资料的重要性,推崇王国维的“二重证据法”,曾把王氏的《古史新证》作为讲课的辅助材料印发给学生。胡先生的这些教导对我的治学起了巨大影响。 《古代研究的史料问题》分章列述时人古史著作在史料上常犯的错误,主要靶子则是吴泽先生的《中国历史大系·古代史》。三年后吴著重印,作者作了若干修改,却绝口不提修改的依据。胡先生过世后,某年上北京去裘府骚扰一一那时裘先生还在北大未调复旦,而我每次到京必趋拜谒,说起看到广告,要重印《中国历史大系·古代史》,裘先生当即皱起眉头:“这书还要重印?已经被胡先生批得体无完肤了嘛!”稍后四卷《吴泽文集》出版,第一卷即《中国历史大系·古代史》,作者在代序《我的治学历程》中只自我肯定了他的大著“对殷代的社会经济、国家组织、政治形态和文化艺术诸方面,都作了具体而微的讨论”,却跟五十年前的重印本一样,没有一个字齿及胡先生的批评。 这着实让我有点看不入眼。其时学术规范讨论正热,我便写了胡著介绍,以《没有正确史料,不能成其为历史科学——重温建国后第一部讨论学术规范的专著》为题,在二〇〇五年七月廿四日的《文汇报》发表,指出“胡先生的这部书实在是不应该被遗忘的,因为这是建国以后第一部讨论学术规范的专著,无论是对帮助我们了解现往的学术史,还是对帮助我们创立学术规范,显然至今还没有失去现实的意义”。同时将该书列入了我选编的《二十世纪学术要籍丛刊》,以拙文为重刊弁言,交云南人民出版社出版。

一九八八年底在杭州我跟胡先生提起该书,他呵呵笑道:“那时我年轻啊,要是现在我就不写这个书了。”我在文中引其言而发挥:“我揣测胡先生的意思,大概是如《中国历史大系·古代史》这样的著作,未必值得专门写一本书来批评吧。”

半个多世纪已近乎湮没不闻的胡著的重新问世颇受学界关注,著名学者王子今先生在《中华读书报》发表书评《“史料”也许不仅仅是“木材砖瓦”》,表彰本书再次推出“为我们提供了重新学习的机会”,“我们应当感谢傅杰和云南人民出版社”。他述评说: 胡厚宣的批评虽然并不明确点名,却依然是相当严厉的。对于“张荫麟”“杨荫麟”、“董作宾”“商承祚”之误,他指出:“这不像是手民的偶误,应该是作者的粗心。这种好像是极小的毛疵错误,在几十万字的大书上,实在太多了。”胡厚宣使用的言辞,如“没有具备”“最低限度的基础”,“东抄西抄,杂乱拼凑”,“荒谬错误,矛盾抵触,而不能自圆其说”,“不辨是非,辗转抄录”,于是“将错就错”,“望文生义,断章取义”,“言之过多,近于幻想”等,应当说也是比较严厉的。这种直接的、大胆的批评,可以体现当时学术气氛之比较活跃和学术空气的相对健康。 就胡先生因为当时年轻、换了“现在我就不写这个书了”的表同为当时态,王先生则提出“我们是不是还可以作另外的推想”,这就是“考虑到‘现在’的学界气候和学术风气已经与他尚‘年轻’的 ‘那时’有所不同了”。振宇在二〇一五年由复旦大学出版社印行的《复旦百年经典文库》的胡先生卷附录《承先以启后,继往为开来—胡厚宣先生学术生涯述略》中指出,王说“近乎‘大胆假设’了。胡意乃应对日后有学者评论道,胡一小册子将吴书批得体无完肤而来”。这里对王先生推测的否定是正确的,但振宇的解释则仍未达一间。 非常抱歉,所谓的“我揣测”云云,其实是我行文故作狡狯,既借此来表示对吴著的不屑,也借此来掩饰一部分事实的真相—我未言明的真相是:胡先生写作本书当然是为建立优良学风正本清源,因为吴著确实硬伤累累到了惨不忍睹的地步;但也不无由于吴氏看不懂胡先生的论著,在书中对他进行了不着边际的攻击而怒从心头起的成分。

《甲骨学商史论丛》中有一篇论述周代五等爵的来源、畿服说得演变以及殷周制度传承关系的名文《殷代封建制度考》,胡先生跟我说:“他误解我文中‘封建’一词之意,以为我说商代为封建社会,大段引我之说加以批判。”这才使厚道的胡先生在该书中“使用的言辞”让王先生、也让所有的读者感觉“比较严厉”甚至“相当严厉”,此固是吴先生咎由自取,理该受到批评,但同时胡先生自不免夹带了意气,这也才是晚年的胡先生笑对血气方刚时的文字,称“那时我年轻啊,要是现在我就不写这个书了”的原因。 04没有跟胡先生学甲骨学,后来我的学术兴趣转变,至沪上跟在华东师大中文系兼职的王元化先生读博士,但从未与胡先生脱离联系:首先时任上海市古籍整理出版规划小组组长的元化师正在推动大型工具书《古文字诂林》的编纂,编务就由华东师大中文系承担,我以稍有基础,一去就被已拜识多年的主编李玲璞先生招至麾下,滥竽于编委队伍,而该项目聘有七位京沪两地的顾问,即北京的胡先生及张政烺、朱德熙、李学勤、裘锡圭先生,上海的顾廷龙、马承源先生;其次元化师创办《学术集林》文丛,我请胡先生赐稿,他寄来了《访台归来忆胡适》;再次我师从元化师研治近代学术史,结合自己已往的基础,撰写了以钱穆学术思想为研究对象的博士论文,最后以《钱穆与甲骨文及考古学》一章提交答辩。 因此我继续研读胡先生的新旧著作,和胡先生仍不乏共同的话题。一九九四年初拜读胡先生刊于《传统文化与现代化》的《黄季刚先生与甲骨文字》,遂抄呈了章门弟子许寿裳先生在《章太炎》一书及王仲荦先生在《太炎先生二三事》一文中关于章氏晚年偏向相信甲骨文不伪的两段材料。这肯定让胡先生感到兴奋,他在年底的《中国史研究》发表了《章太炎先生与甲骨文字》,断定因许、王二氏都是章氏晚年接近的弟子,“所言当然非常可靠”,宣告章氏对甲骨文“由疑到信,认为甲骨文是真的了”。他还特地出注:“以上材料是友人傅杰先生所提示,非常感谢。” 只是我考察相关的材料,觉得许、王之言固非向壁虚造——因为没有必要;但就章氏晚年的通信尤其是去世前半年在苏州讲演国学的记录看,他对甲骨文的根本看法,还跟写于早年的《理惑论》无异,仍然是不信与否定的,所以在论文中对胡先生之说提出质疑,后来裘锡圭先生在评议书中还对我的意见特别加以肯定。 我在论文中通过材料对比,指出了胡先生的《殷代封建制度考》、《殷代之天神崇拜》等论文对钱穆的影响。钱穆是胡先生就读于北京大学的老师,而在胡先生就职于齐鲁大学国学研究所时,钱穆又是主任,胡先生的《甲骨学商史论丛》就是由钱穆题写书名的。跟谈及我的论文,他告诉我:当年其书获教育部学术二等奖,钱穆还曾抱不平说应该评为一等。我把这个掌故也写进了论文,注明来源是“据胡先生面告”。 再次跟胡先生当面请益,是一九九三年十月的事。当时元化师亲自率队去北京中国社会科学院召集《古文字诂林》编纂座谈会,北京五位顾问,朱德熙先生已经病逝,张政烺、李学勤先生出席了会议,裘锡圭先生在国外讲学,而胡先生则卧病住院。会议结束之后,我随元化师一起去医院看胡先生。 胡先生非常高兴,曾任中宣部部长的王忍之先生盖对社科院老专家释放过善意,而元化师曾任上海市委宣传部长,胡先生兴奋之下,脱口而出说有两位关注文化的领导:“北有王忍之,南有王元化。”出门之后,元化师重复着这句话,哈哈直乐,表情有点哭笑不得。

五月是答辩季,拖拖拉拉,修修补补,我到四月中旬才把论文打印出来。胡先生既是甲骨学的绝对权威,又跟钱穆有那样的交集,自是最佳的把关人。四月十七日,我拨通了胡府的电话。 接电话的是振宇。我说完成了上次跟胡先生汇报过的论文,马上寄去请他拔冗评议。 电话那头静了会儿,听到振宇哽咽着说:胡先生昨天已经走了。 被掏空般的失落感瞬间淹没了我。 从放言要考胡先生的博士生,差不多过去了十年,终于准备了一篇融进了我对甲骨学粗浅心得的习作—我在写作过程中其实一直是以他为潜在读者的,一直琢磨着他看了这一段会怎么想怎么说,也自信他一定会感兴趣,就在可以送呈给他过目的当口,他却永远闭上了那双全世界见过最多甲骨文的眼睛。 而我原是非常非常期待能得到他的表扬的——因为在我的成长历程中,在我这篇虽然仍不像样的论文中,也包含有他老人家的心血。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |