|

蔡美彪先生 (1928-2021) 编者按:2021年1月14日,著名历史学家蔡美彪先生逝世,在他去世一周年之际,上海古籍出版社蒋维崧先生特撰文追忆与蔡先生的交往。 文︱蒋维崧 第一次见到蔡美彪先生是1982年的4月,我刚从大学毕业,进入上海辞书出版社史地编辑室工作。当时,《中国历史大辞典》的编纂起步不久,各分卷都在摸索试写样稿,熟悉、适应辞书体例要求的阶段。编纂处为了加速进程,在上海召开了全书总编以及各分卷主编的协调会议。1982年距今也只是四十年的光阴,但经济发展的水平和观念与今相比,差距不能以道里计。仅举一例而言,会议一共约四十余名代表,居然两人一间的标准房都找不到,最后在上海警备区的招待所才落实了房源。条件很一般,如同今天的三星级宾馆。 我们去旁听的是本次会议的闭幕式,最后一天的下午。出席会议的都是史学界的耆宿大腕,除了总编郑天挺因病于前一年底谢世外,其他相关的头面人物都到场了。会议由编委会副主任梁寒冰主持,各位副总编如吴泽(兼史学史卷主编)、谭其骧(兼历史地理卷主编)、杨志玖(兼隋唐五代史卷主编)、翁独健(兼民族史卷主编)、蔡美彪(兼辽夏金元史卷主编)都先后发言表态。轮到蔡先生了,他不慌不忙地说:出席这次会议知道了《历史大辞典》很重要,回去以后要跟杨讷、陈高华他们说,抓紧工作。路过南京时,将见到陈得芝他们,又要说起《大百科》(指《中国大百科全书》)很重要,不能放松。回到北京,见到周良霄他们,又得说《中国通史》很重要,不能一直不通到底。蔡先生一连三个“很重要”,提到的大项目,都有如雷贯耳的名声,一个也不能偏废,这不反映了历经十年浩劫,学术园地荒芜有待垦植的现状吗?但人才匮乏且有断层之虞,又是不争的现实,学有专长的老专家已有分身乏术、疲于奔命之态,这是应该引起重视的现象。蔡先生讲得既实在又生动幽默,会场四周响起了会心的笑声,四十年后的今天,我每想及此,当时的场景都历历在目。 闭幕会后的第二年即1983年的春天,《大辞典》的辽夏金元卷在南京大学定稿。主编蔡美彪会同副主编杨讷、周清澍以及南大的陈得芝、邱树森一起做复审、决审的工作。辽夏金元卷的编委有很好的“唯学术是举”的传统,人尽其才,知无不言,不回避争论,但不逞意气。追求以辞书体裁的语言,恰如其分地表述这段历史的事件、人物、典章制度的风貌。工作是紧张而有序的,气氛是宽松的,畅所欲言的。这个团队良好的学术氛围曾一再受到历史学界同仁的揄扬。兼治隋唐与宋元史的杨志玖先生就很羡慕蔡美彪,如臂使指地指挥这样一支队伍。杨先生不止一次地对我说:辽金元史卷他们对内有二周(周良霄、周清澍)二陈(陈高华、陈得芝),对外有杨讷,真是精悍得很。后来,连他的学生,唐史学会的会长张国刚都说:元史界大腕不少,比哪一段都不弱。可他们在一起就服蔡美彪!这不正说明蔡公“气场”即人格魅力的强大么?

蔡先生是幽默的,雅而不谑,闻者莞尔又多启发。我随辞书出版社史地编辑室主任谈宗英去南大参与定稿,看了部分稿子后,与编委会交换意见。蔡先生说:“咱们不说‘指示’,请老谈发表意见,老谈的话,就叫‘谈话’。”很自然地就引出了话题。午休时,杨讷讲了些北京戏曲界的“文革”佚事,包括程砚秋之子“程三公子”程永江出了纰漏,托人给姚文元送了一套《四部丛刊》得以免祸等等。旁听者有些吃惊,矫舌而不能下,蔡先生插了一句“这不是‘国朝秘史’么?”众人又都洒笑起来。他似乎勾起思绪,若有所思地又说:“老干部不听话,让红卫兵管。红卫兵不听话,让军队管。我的词条就很简明。”虽是大白话,却是妙谛不可胜言。 蔡美彪1928年生于天津,1949年毕业于南开大学历史系。1949-1952年入学北京大学史学研究生部,并兼任助教。1952年起先后在中国科学院学部语言研究所与近代史研究所工作,蔡先生在五十年代即已加入了中国共产党,是党一手培养起来的高级知识分子。但即便如此,在“文革”年代,他也被诬为“三名三高”封建遗老的孝子贤孙,因而受到冲击。1966年运动高潮中,韩儒林在北京街头遇见“一脸晦气”的蔡美彪,两人不敢互相招呼而目视以过,可见池鱼之殃为祸非浅矣。 1983年,元史学界在苏州召开了第二届年会。因为会长韩儒林已经去世,大家一致推选蔡先生为新任会长。1988年,第三届年会在四川省金堂县召开。蔡公一到会,即代表理事会成员(他戏称为“蔡氏内阁”)向大会集体辞职。待到会议正式开幕,全体会员都异口同声,一致肯定“蔡氏内阁”做出的贡献。河北大学的孟繁清说:会长是学会的形象代表,需要中外学界公认的学术声望与组织才能,这两点,蔡先生均是无出其右的标志性人物。孟繁清表示无条件地拥护“蔡氏内阁”连任。已经调任国家图书馆(北图)副馆长的杨讷则表示支持陈得芝连任副会长,因为陈所在的南京大学历史系已经有了很好的老中青三级学术梯队,承担了大量的会务,对学会的贡献很大,所以“陈得芝不能下”。终于“蔡氏内阁”不负众望地顺延了一届任期。 金堂是个名气不大的县,在四川经济发展水平位居中游,所以当地干部热情地欢迎元史在这里办会,希望有助于提高地方知名度,以创造发展的机遇。他们真诚地欢迎与会代表,称为“北京来的中央首长”。蔡先生说:“我们这里没有中央首长。”旋即又当着杨讷面调侃说:“要说有,也只有杨公一人。”真是妙语双关也! 到1996年,元史学会又在广州、珠海两地举行第四届年会,这时蔡公已年近古稀,又已连任两届会长,同仁们都不能再挽留他了。他也推荐陈高华继任会长。这时正是香港回归的前夕,他套用了流行语说:“我们也是平稳过渡,顺利交接。”同仁们都笑了起来,并集体鼓掌,向他表示了由衷的敬意。

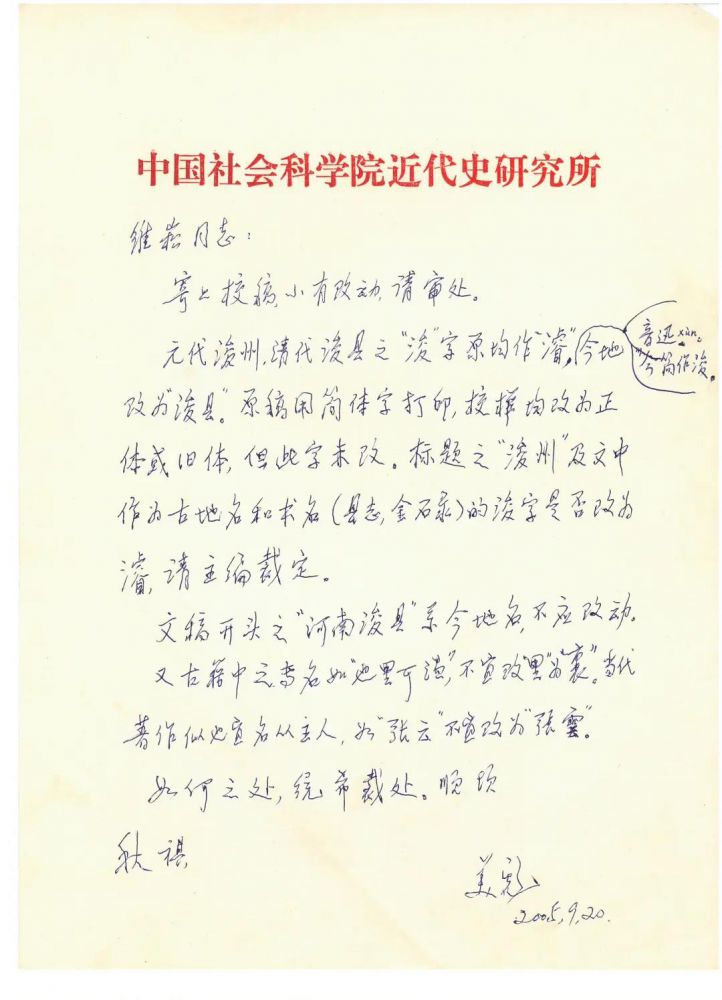

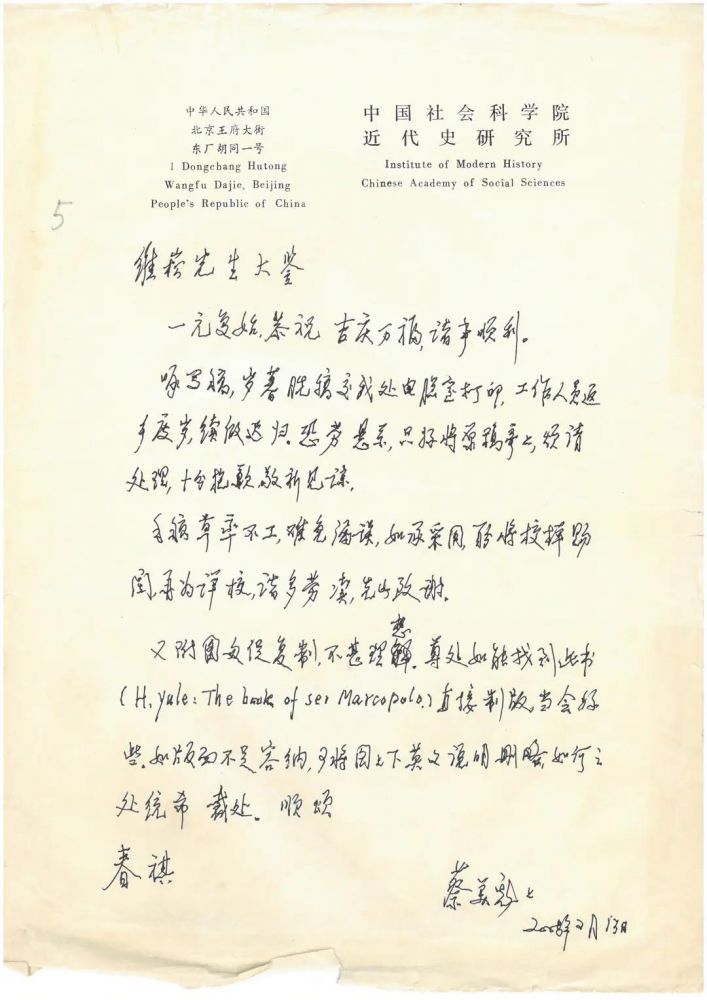

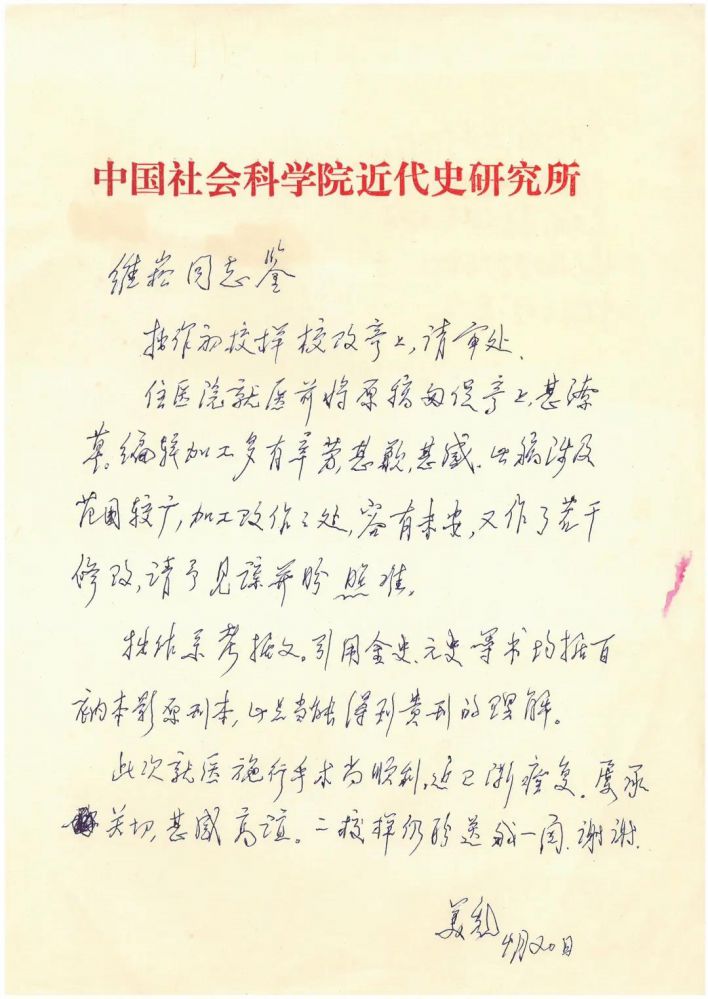

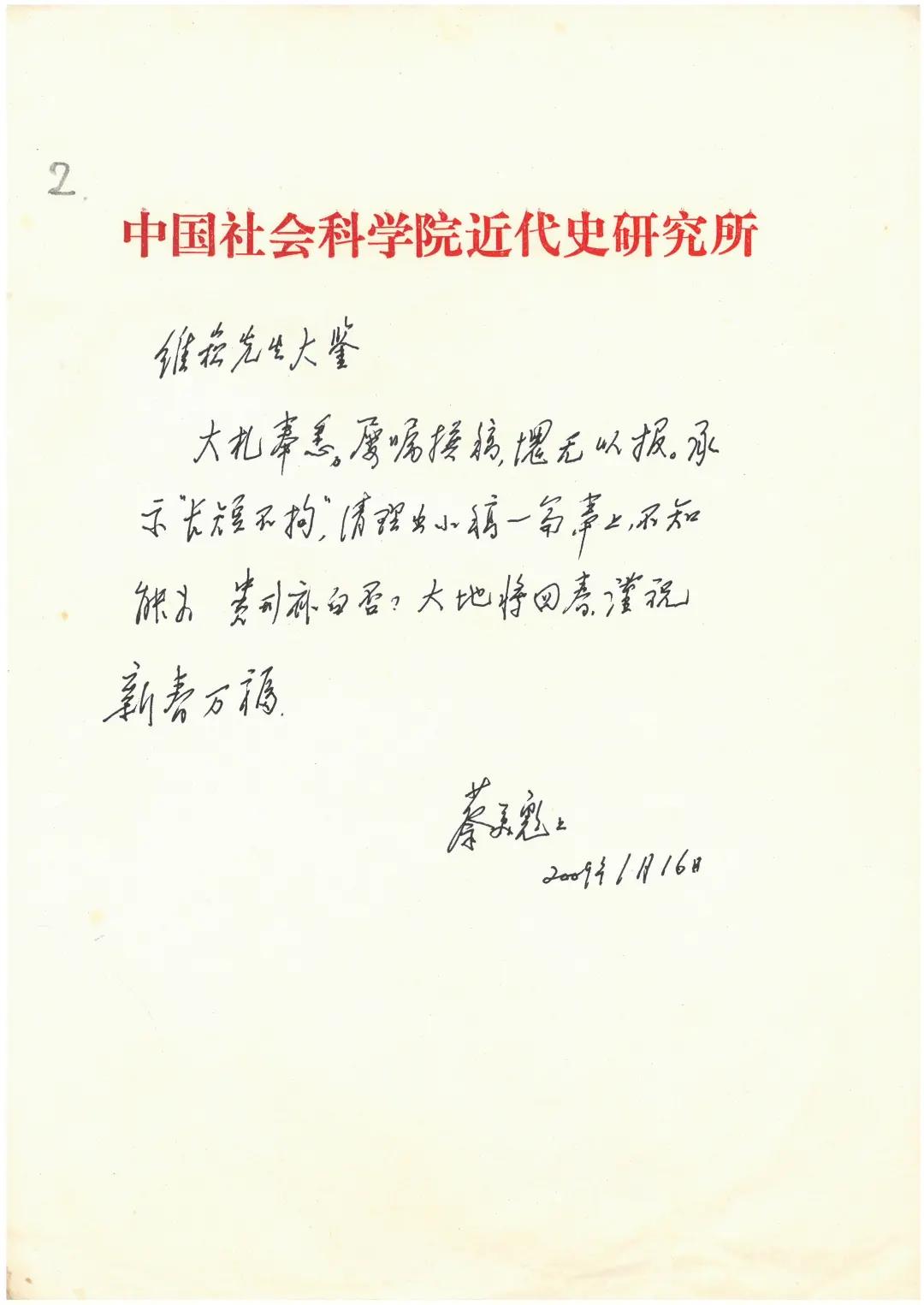

到2005年,我受命“实际上主政《中华文史论丛》”,几年后竟浪得“以渊博而认真著称”的虚名。饮水思源,不能不念叨蔡公为首的元史界学者的鼎力支持。无论蔡公本人还是二周二陈一杨都有多篇宏文在恢复刊号出版的《中华文史论丛》(下简称《论丛》)上发表,大壮了刊物的声威。2007年,我有意为即将到来的蔡公八十大寿庆生,遂组织了一组蒙元史的文章,预计在2008年第二期发表。蔡公自己则有文章《叶尼塞州蒙古长牌再释》刊出,这是他后期学术生涯的力作,文长一万五千余字,考察长牌引文而溯其源流,对牌面的蒙古字重加译释,并对有异议的汉译“按答奚”一词作了新的解释。尽管已经耄耋之年,他的探索步伐没有停止,而且视野更加开阔,感觉依然敏锐,思辨活跃,逻辑缜密,这些均是长寿的瑞兆!蔡公也不轻视小问题的解决,2009年,他寄来《罟罟冠一解》的短文,并谦虚地问道:“可否作为贵刊的补白?”真使人有泰山不弃涓埃方成其大的感觉。 2008年,蔡先生八十大寿。他的已经毕业的博士生田澍策划在兰州为他庆生,邀请他和夫人一起出席,并和代表们结伴沿张掖、武威抵敦煌,考察丝绸之路沿线民风舆情,蔡先生不忍拂学生的美意,便应允了,并电话告诉了南京的陈得芝,也感谢南大师生刘迎胜等人的出力奔走,并对陈说:“你帮我做八十,将来我帮你做九十!”蔡公大陈得芝五岁,诚能如此,则蔡先生届时已是年近期颐的百岁寿星了,陈得芝当然说:“那就更好了!” 蔡先生也给我打了电话,告诉我田澍的计划,并邀请我在会上发言。我当然一诺无辞。我想到蔡公说起的人生感悟:“到了八十岁,就要像少先队员那样,‘时刻准备着’!”蔡公的豁达,既珍惜生命的可贵,从不作无谓的虚度,又不畏惧迟早会到来的死神的降临,虽然是无奈的但并不是消极的,这才是“不以一己之利为利”“不以一己之害为害”的高尚人生境界呵。我在蔡公寿庆大会上就是秉承着他的这种人生态度作的发挥,得到了与会者的掌声。这个掌声代表着大家对蔡公健康长寿的衷心祝福。 虽然最终因年事已高,蔡先生夫妇都没有远赴兰州、敦煌,但他们享受了年轻人祝寿的真情。蔡先生喜欢和年青的一代在一起,感受年轻人的活力。晚年的他常说 “从小蔡到老蔡,再到蔡老”,就是一生的标志,他似乎在琢磨自己人生轨迹的启发。有次谈起年龄,我是1947年出生的,时已年近七十,有卸任交班回归林泉之念。蔡先生马上提起语言学泰斗吕叔湘。吕老1904年出生,1996年时已九十二岁高龄,听蔡美彪说年近七十,马上接口:“七十?年轻,年轻!”蔡先生用这个例子对我作了无言的鞭策。又有我的同事胡文波,1983年出生,2008年进社时便作为《论丛》编辑接班人加以培养。蔡先生见他年轻有为,问他几岁了,小胡当然不敢托大,答曰:“我还小,三十。”蔡公说:“三十也不小了,项羽死时就已三十了。”一个七十,还言“年轻”,一个三十,却说“也不小了”,这不是因势利导的因人立言么?

蔡先生博闻强记,兴趣广泛,又好学不倦,深思熟虑。所以他能继范文澜遗志,领众完成《中国通史》的续修,又能在辽金元史研究,蒙古语文以及八思巴蒙古字碑刻文献证补史事等方面做出巨大的贡献。他重视基础训练,由博返约,触类旁通,而不急于求成,不要求学生快出成果。他喜欢京剧,八十年代,北京菊坛有新老程(砚秋)派之争,他是倾向于老程派即赵荣琛的演出风格的。他说赵荣琛“是赵朴初的老弟”,有文化。言下之意,以翰林之后寄迹梨园,才有更大的提升空间,有发展程派艺术的潜力。有次谈到《鼎盛春秋》系列的《乱楚宫》《战樊城》等戏,讲到楚平王听信佞臣费无极谗言,冤杀伍子胥父、兄因而引发楚国内乱之事。他说,费即鲁国鄪邑,音读bi, 不读fei。程砚秋读对了而梅兰芳读错了。我后来查书,知道《汉书·五行志中之下》颜师古有注,鄪当读秘。蔡先生说得对,程砚秋没读错。 蔡先生多次对我说“你跟我们这些人(指他的元史圈的同行)都很熟悉”。我确实从以蔡公为首的元史界前辈处得到很多教益,《论丛》复刊过程中更得到了莫大的支持,这是我和今天的《论丛》编辑以及以后的继任者应该铭记不忘的,没有他们(包括其他领域作者)的支持就没有《论丛》今天的声望。一个品牌的创建并被社会公认,岂是一蹴而就的事!依照杨讷先生的说法,除了二周(周良霄、周清澍)更接近蔡公年岁外,陈得芝、杨讷、陈高华比蔡先生小了半辈的年纪,约七八岁吧。在新旧政权嬗变交替、激烈动荡之际,七八年中有很多机缘倏忽降临或者稍纵即逝,一大批精英学者离乡背井去了台湾甚至外国,关乎到一些学科的存亡继绝,人才队伍有流失、保存与重建的种种可能。蔡先生的幸运是南开大学本科毕业后,没有停顿,马不停蹄地又成为了北京大学史学所的研究生。研究生毕业后,又进入学部所属语言研究所与近代史研究所工作。先是追随语言学前辈罗常培开始了对八思巴蒙古字译写的汉语言资料的研究。1953年又转而协助范文澜编写多卷本《中国通史》。与这些学富五车的前辈朝夕相处,亲炙耳提面命的膏火,是千载难逢的求之而不得的殊胜因缘,所以蔡公的学殖根基要胜于年龄上仅小半辈的二陈一杨。虽然闻道有先后、术业有专攻,二陈一杨诸君均有自己突出的独到之处为蔡公所激赏,但从综合素养上言,蔡公的资历、地位、见识、才能,乃至气质等等都是略高一筹的,而蔡公又能融合诸君所长,各使其能,这也许就是大家能够长期团结在他周围的原因之一吧。 前文已述蔡美彪是上个世纪五十年代入党的党员。业内有不少人知道,当年近代史研究所党组织对蔡美彪入党申请作表决时,范老没有举手表示同意。1986年,我曾向蔡公的近代史研究所同事周良霄求证,周先生直言确有此事。周先生又说,“范老是个嫉恶如仇的人”。所言之“恶”,并非该字的本义,这不言而明。范老长蔡美彪三十五岁,已经养成不苟言笑的贤良方正遗风。而蔡美彪生性诙谐幽默,也许范老一时不能适应蔡氏的直言无忌吧?范老早年执教于南开学校与北京大学,而蔡美彪正是这两所学校栽培的“桃李”,范、蔡之间是真有师弟之谊的,范老岂有不知“和氏之璧出于璞石”之理?他正按照自己延安养成的共产党人理念在严格要求蔡美彪呵!范老是“九大”以后不久的1969年7月去世的,几十年后的事实证明,能够不负范老遗愿,挑起大梁,完成《中国通史》皇皇巨著重任者,就是蔡美彪!受延安作风熏陶的范文澜,金针度人,传授了蔡美彪史学的史识与史才,更重要的是史德,蔡美彪饰甲厎兵,率领周良霄诸人,以金石可镂的勇气修史,终于完成了数代人期盼的一通到底的《中国通史》,这是值得范文澜、蔡美彪师生骄傲的一大贡献,将与司马谈、司马迁父子,班固、班昭兄妹诸前贤的修史佳话媲美而传诵于后世! 蔡先生夫人胡文彦女史是他南开大学历史系同窗。大学毕业后,蔡公负笈北大,蔡夫人也在北京任职,曾在高等教育出版社当编辑,最后以副编审荣休。我虽与她缘悭一面,但通过电话,蔡夫人已是一口京片子,无津沽家乡口音了。蔡公早慧,只是两人没有子女。蔡夫人不善家政,所有大小事务都得蔡公打理,蔡公不以为忤,多次的宴饮聚会场合,我从未听到蔡公一句怨言,也没有自我调侃之语。像他那样的荣誉学部委员,手上有做不完的事,谁不知道时间的金贵,却不能不为照顾夫人而分心,这是罕见的。只是蔡公依然如磐石般地从容淡定,按部就班,著述则不断问世,没有高尚超脱的境界,是根本做不到的。

大概是2015年,蔡夫人去世了。年事渐高以后,夫妻总有先后驾鹤归去的那一天。当一方大限真的到来时,留给另一方的伤痛毕竟是刻骨铭心的。周良霄夫人顾菊英女史也是近代史研究所的同事,她告诉我,当时蔡先生“泪流满面”,“从来没见老蔡这样悲痛的样子”!这使我想起辛亥先烈林觉民《别妻书》所说,知道妻子不能承受丧夫之痛,而宁愿让妻子先死,自己来承悼亡之痛,这个道理是相通的。过了一年,蔡先生宽慰地告诉我,他已完成了夫人的两个遗愿:一是将她的骨灰撒入海河流域,这是她成长的地方;二是向母校南开大学捐资两百万元,设立胡文彦个人资助在校贫苦优秀女学生的助学金。每年动息不动本,以两百万元存款的利息六万元,资助十名女学生每月五百元的膳费。以今天的国内食品价格论,五百元每月一人的补贴无疑是不够的,即便在天津这样的物价平稳地区,又是学校食堂,也是如此。只是蔡夫人已经竭尽了全力,她一个出版社的退休员工,能有多少养老金呢?这个捐资两百万元必是在蔡先生的全力支持下才凑足的。蔡先生是荣誉学部委员有工资并有稿费,但他交游广阔,一向又好客,乐于公益,不会有多大的积蓄。在那些富人们看来,并不起眼的区区两百万元之数,倒真是动了他们夫妇筋骨的不小数字了!只是我们可以说,这两百万元中的每一元钱都是来之不易的劳动所得,都是干干净净的。现在我们只有祈祷国家经济平稳发展,物价稳定,钱能值钱,银行不再降息,使蔡公夫妇的助学基金能长久运转下去,使更多的南开女学生能够受惠。她们将来回忆这段在校的经历时,或许会想起蔡公夫妇,“他们没有多大的产业,无力更多地帮助我们。但他们使我们在求学的几年里,不必为每天的三顿饭而担忧了”。这或许是蔡公夫妇泉下的心愿吧? 谨以此文追思蔡美彪先生。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |