| 2017年5月14日,我们在杭州下城区豆腐巷访问了一位抗战老兵钱炳坤先生,请他谈谈一生的故事。钱老听了,迟疑不决,说道,我的人生经历恐怕不好讲,多年以来,胆战心惊,吃尽苦头,迄今为止,仍心有余悸,现在日子好过了,只怕说出来后,再一次惹祸上身!

(采访钱炳坤老人/2017-5-14) 我的父亲钱骏 在我们再三劝说下,钱老先生才开始讲述自己的人生历程。 他说,钱炳坤是我的本名,抗战时,又叫钱青。 1917年12月,我生于杭州,父亲钱骏是嵊州竹溪乡人,为保定军校三期骑科、陆军大学第六期毕业生,参加了辛亥革命,也是辛亥革命百名敢死队成员之一。在攻打满清抚台衙署中父亲负伤,被炸掉一只食指(当时用的是土制炸药); 北伐时,父亲领军攻打杭州(父亲是北伐军的一名团长)时,身先士卒,冲在前面。那天大雾弥漫,不幸攻入敌阵时被俘。 孙传芳放出条件,要求北伐军停止进攻,否则就枪杀钱骏。由此,杭州光复那天(1927年2月18日)正是父亲遇难之时(成为民国政府的百位烈士之一)。

岳庙前的房子 光复后,政府追晋父亲陆军少将军衔,并将岳庙前湖口约十三亩空地上建先父烈士陵墓纪念祠、遗族住宅等。建筑费用出自先父抚恤金、亲友赠款等。以后在亲友的帮助下,我家又陆续自费兴建了街面店屋九幢,共计一千六百平方米。我家在岳庙前的那座房子很大,也许是杭州最好的地段之一了。  (钱公祠易为幼儿园/1988年8月搬迁拆除) 当时许多名人到杭工作就借住在这所房子里,国立艺专校长林风眠刚到杭州时,就暂住在我家;还有浙江大学校长程天放到杭州履职时(1932-1933),也住在我家,后来,程校长调任驻德大使(1935-1938)。浙江航空学校教育长蒋坚韧到杭时,最先入住的地方就在我家。 父亲牺牲时,我不到十岁,母亲钱赵珍氏带着我们兄弟姐妹五人住在那所房子里,作为辛亥遗属后人,从小到大,一家人受到政府的特别关照,生活费、教育费全由政府掏钱,上的小学是当时全市最好的一所,太庙巷的市立第一小学;到了初中阶段,也是最好的省立第一初级中学(今杭四中); 高中则是全省顶级的省立高级中学(全国四家著名中等学校之一)。只是高中毕业那年,我在学校里鼓动同学参加游行抗日,拒买日货、反对内战,被当时的校长项定荣与训导主任傅云鉴定为“思想不正,自动退学”。不过,他们也奈何不了我什么,因我是辛亥功勋后裔。1936年我考进了复旦大学新闻系,一所私立大学,我是辛亥遗孤,如在国立大学读书,可以全免学杂费。坦言之,到复旦大学只是一个权宜之计,不久我转到国立同济大学化学系。 进入军校 我在同济大学读书只有一年左右,抗战爆发(1937),日军大举进攻,学校西迁内地,我也随校撤退到了武汉。当时江浙沪等地相继沦陷,武汉三镇集中了许多民国的党政军界要人,父亲的许多故旧亲朋也到了武汉。 父亲担任过保定军校同学会的会长,在党政军各界熟人很多,诸如,陈诚是保定军校八期学员(父亲为保定三期)。军校毕业后,陈诚回到浙江,父亲时任营长,陈诚只是一名见习官,后任排长再去广东当连长的。 可以说,这些人对于父亲一生的为人与所作所为相当了解。许多人对我说,你是辛亥先烈之后,父辈为了民族大业,抛头颅、洒热血,在所不惜。你作为后人,受到政府的特别栽培。而今国难当头,理应保家卫国,尤其是父亲的好友,周喦(与父亲同是保定军校三期学员)也是嵊县人,他与父亲是“换帖”(结拜兄弟)的。当时部队里地方观念很重,周喦对我说,嵊县人出来当兵不多,军队中要是多一些家乡子弟就好了。 其实,我在中学时,听说日本人侵占我国东三省,师生个个义愤填膺,我就已经成为抗议日军侵略的积极分子。听了这些话,更坚定了我投笔从戎的信心,毅然决然,报考了陆军军官学校。我是杭高毕业生,在大学受过教育,身强力壮,又得到军方领导人的推荐,顺理成章地进入了军校,成为黄埔十六期炮科学员。 实话说了,军队里论资排辈,讲究的是那一期毕业生。当时小学毕业就可报考军校,而我已是大学生了,如果仅用“年资”来衡量,似乎有点吃亏了。我学习成绩优秀,尽可以在同济大学修完学业,将来成为一个工程师,或者,教授,度过自己的一生,但我仍拿定主意,报考军校。 在七十五军服役 军校学习期限是三年半,由于战争非常时期,缩短为二年。 进校不久,武汉、长沙相继失守,学校撤退到了贵州。 一九四零年我们毕业时,学校已迁移到了都匀县。离校后,立即被指派到国军二十六集团军七十五军六师报到(七十五军官兵以浙江人居多,时有“浙军”之称)。 我到七十五军时,周喦已经成为集团军司令兼七十五军的军长了。 在部队里,我从炮兵少尉排长开始,一直干到炮兵连长、警卫营副营长、作战参谋。我的编制在军部参谋一科,实际上,我成为周喦的炮兵参谋。 参谋二科称为情报参谋,专门负责收集情报; 三科负责后勤,蒋仲苓就在三科当通信参谋。科里还有一个参谋叫罗扬鞭。1949年后去了台湾,当过台湾的宪兵司令。 国军的七十五军原是浙江部队,这支军队由上海的淞沪战役开始,一直到保卫南京、台儿庄大战、保卫武汉的一系列大规模的战争,全参与了。不过,我参加七十五军时,部队正担负着防守宜昌,进而保卫抗战大本营重庆的任务。

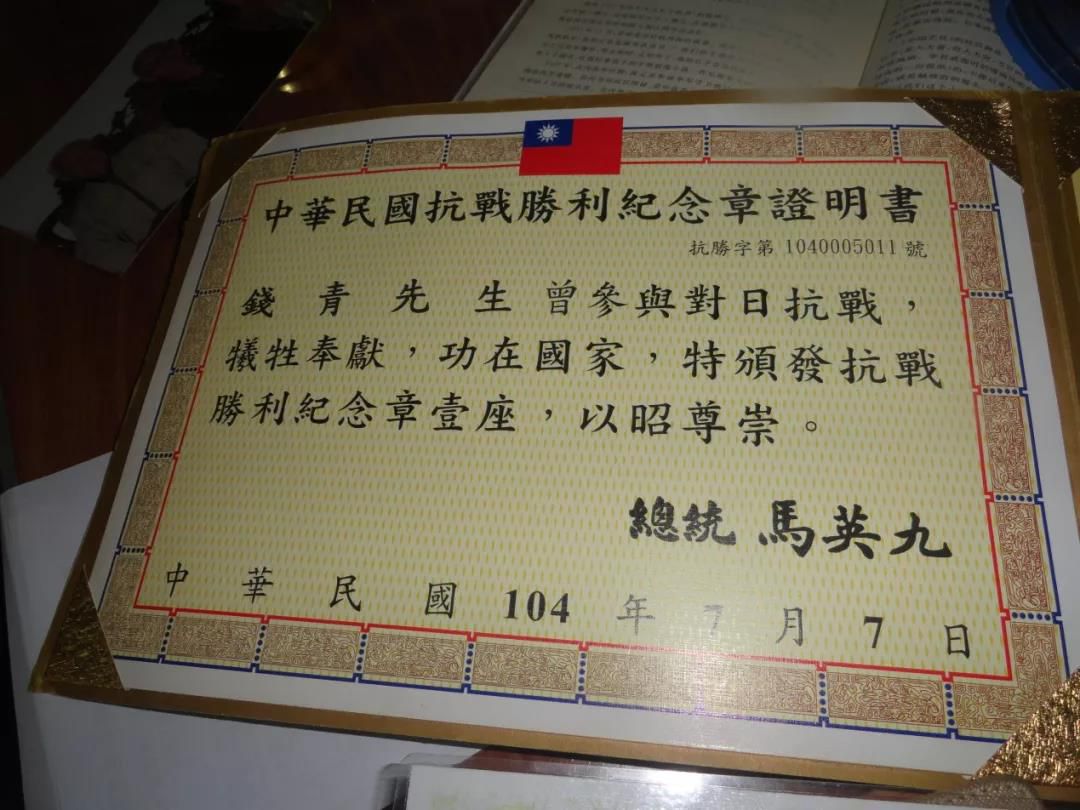

宜昌保卫战 1940年5月,七十五军参加了枣宜大会战。我军在枣阳、宜昌一线设防,与日军华东派遣军十一军有过几次正面的战斗,打得相当惨烈。 日本人很难对付,我军与日本人打仗极度困难,要除掉一个日本兵,我军几乎要赔上四个战士的性命,一场战役打下来,敌方如果战死1000个,我军至少要死4000人,中日交战完全是拿血肉在拼搏!原因是中国军队缺少重型武器与空中支援,面对着凶恶的敌人,可以说,每一场争夺都是天昏地暗的血拼。我所在的炮兵部队,相对于第一线的陆军来说,伤亡要少些。步兵一般在正面作战的阵地上牺牲,多数死于敌军的机关枪扫射,而炮兵伤亡多出于敌机的疯狂轰炸所造成的。 宜昌,西边是三峡,为陪都(重庆)的门户,历来就是兵家必争之地。可想而知,如果宜昌失守,就有可能直接威胁抗战大本营,重庆。 一旦重庆沦陷,对于抗战全局所造成的影响可想而知。由此上级下的命令是“死守”、“人在阵地在”,不能后退一步,双方经常打拉锯战战。有一次,我军被日本人包抄,全师牺牲了太多人,上面下令撤退。 有个翁姓旅长,他带的队伍损失惨重,基本没有活口,自己也负伤不能行走。我们准备抬着担架将他送到后方医院。他不肯跟我们撤退,说道:“我的战友都留在阵地上了,我这个旅长,绝对没脸再见江东父老!”说着,乘人不备,当场拔枪饮弹自尽。 讲到这里,老人数次哽咽,泣不成声,说道,人说我是抗战英雄,其实,那些在战场牺牲的战友才是英雄。老人又说,日本人很会打仗,毫不退缩,阵地前国军将士的遗体堆成一大片,惨不忍睹。粗粗算一下,短短的二年里,仅六师就有一万多名战士捐躯沙场。 1941年,战事又一次告急,日军正面进攻宜昌,直接威胁西南地区。 七十五军再次调到宜昌布防。其时,我已经升任周喦军长的参谋。 在卫戍部队 1943年,我被保送到陆军大学(下称“陆大”)十期参谋班受训(陆大设在桂林)。 在桂林,我见到了李济深先生。他原本担任国府军事委员会桂林行营的办公厅主任。 1943年撤销了这个办公厅,将他调到重庆去当军事参议会的议长。李先生不肯去就职,仍呆在桂林。 李先生当年与父亲很熟,他听说,我是钱骏将军的儿子时,不由叹息道:“令尊是个了不得的人才,国家需要的就是这样忠贞不渝的人,可惜牺牲得太早了,否则的话,一定会为我们民族做些大事!” 当时日本人有个“南进计划”,在宜昌遇到我军强劲抵抗,宜昌易守难攻,久攻不下,为了打通粤汉铁路。他们绕道广西、贵州,直接进攻重庆。 不久,桂林也吃紧了,陆大只好迁到独山恢复上课。我们在独山陆军大学参谋班读书时,七十五军已经从宜昌调防重庆,成为陪都的卫戍部队,直属军政部长陈诚指挥,承担着保卫重庆的重任。我在陆大参谋班毕业(只一年左右)后,以少校军衔回到军部做事。 周喦已经成为二十六集团军的司令,陈诚则调任国民政府的军政部长。 在重庆时,有一次,周喦对我说:“部长(陈诚)想调你去当他的侍从参谋,不过,你这个人脾气不好,你是个‘劈硬板’(嵊县话,心直口快,不会看风使舵),最好暂时别去。” 在国民政府里,非常讲究“年资”,部长的侍从参谋的军阶需在上校团长以上。因而,从部长侍从参谋室出来的人,直接就可以担任师长了。 我当时只是二十六集团军的一个少校参谋,周喦对我说:“你资历太浅,阶位低了点,又年轻,不要去了。还是在我(周喦)这里呆上二年再说,等到了团长位置上,再做部长的‘侍从参谋’不迟。你年轻,等年龄再大一些,脾气改一下,不怕没有官做。” 钱老接着说,上世纪九十年代,有几个台湾老同事过来探亲,大家聊起此事,开玩笑说,当年你如果真成了陈诚的侍从参谋。胜利后,陈诚到台湾当省主席,你跟着他来台湾,在论资排辈顺序上,你就是他第二代继承人的第一位了。 二战时期,日本与苏联有一个秘密的互不侵犯条约。 虽说集团军总部有十几个苏联顾问,但我们很机密的军事行动不让他们参与,这些人不很忙,甚或有点无聊。 有一次,苏联顾问提出,想看一下中国军官的枪法如何。 于是,周喦将直属军部的十几个中层军官集合起来,比赛射击,共有十个靶,一个比一个难度大。每一个靶,我都一枪命中。苏联顾问见了,大为惊讶,问周喦:“这个年轻人是谁?这样的射击水平,在苏联应称为‘射手’了。” 日本人投降了 在日军大规模的攻势下,独山虽然沦陷,但贵州崇山峻岭,日军机械化部队很难发挥威力,加上我军的拼命抵抗,死不退让,日军在占领独山以后,很难再前进一步。到了1944年,日本人见贵州打不进去,又从宜昌方面向四川进攻。 这时,重庆的围总算给解了,但是,宜昌那边又吃紧了。 七十五军作为国军的精锐部队,随即从川贵调到了宜昌前线。我也随军到了宜昌,这时候,部队里来了许多新式的美国大炮,可军队里炮科出身的军官不多,由此,我又回到炮兵部队担任少校连长。我所在的部队驻防在河南的荫山,附近就是十八集团军李先念的军队,我们成为隔河相望的友军,两军相互来往,配合得相当和谐。 1945年8月15日,日本投降的消息传来,对于我们这些驻守在第一线的将士来说,多少有点意外。因为我军正在严阵以待,随时防范着日军的正面进攻。 大家听到这个消息,第一个反应是“来得这么快!” 我们在前线战场上,外界的局势了解不多,说实话,如果不是美国人扔了原子弹,提供我们那么多新式的武器装备,日本人哪能这么轻易就投降了! 胜利的消息传来,官兵个个悲喜交集,没有鞭炮,战士们就往空中放枪,胜利了,再也不用打仗,可以解甲归田,做太平官了!

随后,军队接到命令,到宜昌接受日军十三师团的投降。 但这个十三师是日军的劲旅,不肯服输、不肯缴枪。他们说,天皇投降了,我们只向天皇投降,要求到武汉才缴械。为了此事,周喦伤透了脑筋。 后来,同意了他们的要求,但有一个条件,日军的行动只能以一个分队的形式进行。一个分队,也就有一个排的兵力。日本兵没有交通工具,只能背着枪步行,一路上,遭到愤怒的老百姓痛打,或者,被穿着便衣的游击队缴了械。 我军的三十二军一百三十九师最早进驻宜昌县城,周喦也由太平溪抵达宜昌。 九月,侵宜日军签署投降书,全城军民在广场举行了欢天喜地的庆祝大会。 回到杭州 胜利后,我离开了部队(1945年底)。当时退役很困难,不过,我的情况不一样,我是周喦的侍从参谋(周喦调任浙江省主席),父亲在党政军中有许多熟人,别人也只好睁一只眼闭一只眼,走了,也就算了。 到了杭州,我已是个大龄青年了(28岁),而且,一名职业军官,凭着我的资历、才干,父亲的关系,在杭州找份工作是轻而易举之事。 抗战胜利归来,我住进了岳庙前的那个有一千六百多平米的老宅。 不久,我在国军海陆空联合勤务总部浙江供应局(相当于今后勤部)工作,地址在体育场路宝善桥附近的军械仓库担任股长,驻浙部队的装备多由我调派。 1948年,我在杭州结婚,不久,有了一个儿子。 解放军将要打过来的时候,省政府准备迁往宁波。当时国府仓促撤退时,带走的人员很少,大部分人都被遣散了,周喦特地派人找我,要我与省府一起撤往宁波、舟山。 可是,我不想走,不想打仗了,我早就厌倦了战争,早就读过了毛主席写的《论联合政府》,主席强调的,建立一个独立、自由、民主、统一和富强的新中国,给我留下了深刻印象。我对共产党政策有了解,平时对国民党的专制统治看不惯,暗地里常发牢骚。 我在想,当兵是为了打日本人。胜利后就回到杭州,我没有参加过内战,也就是说,我没有沾上中国人的血。抗战时,我所在的国军二十五集团军,与共产党的十八集团军是友军,我们肩并肩共同抗击过日本鬼子,应当说,我不会有任何问题的。 而今,我有了家,有了孩子,厌倦战争,只想呆在家中,在西湖边过一种世外桃源式的平民生活。我躲藏了起来,跑到十五奎巷的一个朋友家中,暂住在他家。他们找不到我。 快解放时,上面下了命令,撤走前,把军械库中的装备全部炸毁。 虽然仓库里的大多数武器被汤恩伯拿到上海去了,不过,军械库里仍存放着日军留下的200多发硫磺弹。接到命令,我在想,这些燃烧弹一旦引爆,等于整个下城区就不复存在了(周围几乎全是木结构房子)。 由此,这个命令到了我手上,我将它押了下来。 解放军进城时,我将宝善桥仓库的全部硫磺弹与装备如数移交解放军。当年杭州报纸上还对此作为专门做报导。 改造思想 解放后,我回到了家里。好在我家在岳庙对面的房子面积大(有十三亩之多)。于是,办了一家小厂,叫做“西湖酱油酿造厂”,有二、三个帮工在一起做,妻子已怀上第二个孩子,家里办个小作坊,生活还可以。 1951年,镇压反革命分子运动开始,我从贴在墙上的布告里看到,反革命分子非常猖獗,杀人、放火、强奸,无恶不作!我想,这些反革命分子真可恶,应当抓起来。“反革命分子”这个名称,根本不可能会轮到我,我又没有做过任何坏事,政府也说我表现非常好。 意想不到的是,1951年4月27日,公安局上门来,将我抓起来,同时,抄家,没收了我家的所有东西。快要临产的妻子与一个仅一岁的儿子被赶到一个小房间里居住。 我被送到六公园附近的一个劳教院里学习,交代问题。 在押的人一批一批的处理,他们只审问过我一次: 领导问我:“你犯什么罪?” 我说:“我也不知什么罪,你们抓我进来,一定知道。” 他们说:“你的情况我们都了解,你解放前担任伪职,假抗战,真反共。” 我争辩道:“我没在日本人的政府里当过官。抗战时,朱德是十八集团军,我是二十六集团军,怎么说是‘伪职’呢?” 我又说,我们是实实在在的抗战,死了那么多人,怎说是‘假抗战’呢?” 他们说:“你这个人反动透顶,抗拒从严,至少要判你二十年!” 次年(1952),我们被送到乔司农场里改造。 在乔司农场,我们不用剃光头,大家相互称为“同学”,仿佛是在一所学校里,只是行动受到限制,不能外出走动。 有一天,领导对大家说,现在送你们到外地一个农村去改造思想,这个地方有地、有水,给你们二间房子,可以种菜、喂猪、养鸡,还可以讨老婆。 大家听了,觉得这个地方不错。于是,我们被送到苏北滨海县集中,有人说,去的人多达十几万,那里是一大片荒无人烟的盐碱地,连草与树木都不长。 在盐碱地上,我们自己盖房子,可是没有树木,怎么造屋呢?大家用芦苇捆扎成柱子,将芦苇编织起来当墙壁与屋顶,既不避风,也不躲雨,地面特别潮湿,棉被一下子就受潮了,根本不能住人。不过,在苏北农场劳改时,可以叫犯人家属给寄钱物过来。 苏北养猪习惯与江南人不同,他们是放养的,让猪满地跑。 猪瘦得皮包骨头,他们将煮得半生不熟的猪肉给犯人吃,不久,很多人得了痢疾,上吐下泄,工棚外面没有厕所,大家就拉在棚子外面,到处臭气熏天。 犯人的死亡率特别高,许多人,就这样,一去再也没有回来。 我也患了痢疾,怎么办呢?我忽然想到,早年读过日本的一本书里讲,世上有一种“饥饿疗法”,不吃东西,可以治病。我在想,不吃东西,或者,只喝水,可以医病。 让人意想不到的是,痢疾竟然神奇的好了。 我跑去找到那位医师(也是一位曾当过军医的犯人),我说:“真要感激你,别的人都去了。你给我打针,才使我活了下来。” 他茫然地看了我一会儿,苦笑道:“不是我打针给你治好了病,你自己命大,才能活到今天!”后来,他悄悄地告诉我,他给病人打的针里只是蒸馏水,采用的是心理疗法(当年配尼西林昂贵,犯人根本不可能用到)。 有一天,我问队长:“我犯了什么事被关在这里?”他斥责道:“什么?你来问我?你犯了这么大的罪,自己都不知道?竟敢来责问人民政府!自己回去好好考虑一下。” 自此,没有人敢去再问了。 1953年,开了一个宣判大会,我的罪名只有一条:“钱炳坤,利用祖产进行反革命活动”,没有具体内容,也许,指的是我在家里开的那家酱油厂,判我二十年徒刑。 不久(1954),中央来了一个文件,为我彻底平反了。队长对我说:“你没有罪。” 我说,既然没有罪,该让我回家了。 他们说:“你不能回家,还要在这里改造,你的思想没有改造好,我们要对你负责。” 其实,我既没有上诉,也没有向领导陈情,怎能说“思想没改造好”呢? 上级都宣判我无罪,为什么不让我回家呢? 我在想,我家的房子有一千多平方,别人将我的房子拆了,木料卖了钱,人既然没有罪,我回到杭州,一定会上告,他们之间相互通气的。 不久,又来了一个判决书,判了我四年。我问他们,我又犯了什么事? 他们说:“你隐瞒身份。”我说,我为什么要隐满身份呢?在杭州,七邻八舍的人都知道我这个人,还要隐瞒吗? 他们说,这个我们不知道,上面判的四年。你在这里已经关了三年,只要一年就可以回去了。 后来,我得了中耳炎,头部肿得大大的,连嘴都张不开了。医生说,这个人刑期满了,不是犯人,如果不治病,会出人命的,我们医务室负不了这个责任,建议让他回家治病。 由此,在1956年初,我回到杭州治病。 回家 我可以回家了,不过已经妻离子散,无家可归。在我被抓进去以后,妻子与我离婚了,一个小孩送人,妻子带着另一个刚出生的孩子改嫁了。 我见到离婚证书(以前不晓得)上面写着,夫妻感情一般,因为前夫是历史反革命分子,妻儿与他(反革命分子)划清界限,宣布离婚。 我在苏北农场劳动时,前妻尽管已经改嫁,仍偷偷寄点衣裤给我,寄东西的地址是我的岳母家。于是,我找到了住在大东门的前岳母。幸好她还记得我,收留了我。不过,岳母只有一间房子,另外半间别人在开店,剩下半间自己住。 只有半间房子,连张帆布床都放不下,我只好将门板拆下来,打地铺过日子。 我们住在一个没有门板的房子里,老邻居见了,觉得我可怜,早先我待人不错,有人偷偷给送点食物摆一碗菜在灶头上。 到了杭州,我要治病,又要生存下去,靠什么谋生呢?那时,工作全要上级安排,幸亏我有点书法功底,早年学过刻蜡纸,于是,我一个人挨家挨户地跑,问别人,需要刻蜡纸、需要抄写吗?就这样,东奔西跑,早出晚归,刻蜡纸、帮人出墙报、代人写信,做点手工小玩具,混口饭吃。 此时(1956),我听说,马文车(注)、杜卫(前省民政厅厅长)这些人在杭州民革当领导,我找到了民革。他们了解我的情况,对我说,你的一个弟弟在美国(跟经国先生先到台湾,后转往美国),一个弟弟在台湾(在军校做事)。台湾还有不少亲朋故旧(台湾的上层人士我认识不少),可以帮着政府做些对台宣传工作。 于是,我申请加入了杭州市民革(1956)。 他们又说:“不过,你是劳改释放的人,到民革机关工作不具备条件,可以先去学习一下。”他们叫我写墙报、搞扫盲,没有工资,我是靠刻腊纸谋生的。 有一天,来了一个户籍警,这个人很好,说话也很和善,对我说:“你家生活困难,老丈母娘没有工作(靠救济生活),你可以去当教师,40元一个月,想不想去?” 听了,我高兴得跳起来了,能当教师,还有40元一个的薪水,不是天大的好事吗?我一口应承了下来,于是乎,我填写了一张表格交给他。 户籍警说:“你去什么学校,我会再通知你的,”说完就走了。 到了下半年(1957),户籍警再一次上门了,对我说:“所长叫你去一下。” 我听了,以为叫我去工作了,兴冲冲地跟着到了派出所。 在那里,只见一个房间里有五、六个老邻居坐在那里(有点头之交),见我进来,一个个背过身,装作没看见。不一会儿,所长出来了,说道:“钱炳坤,今天叫你来开一个会,开个什么会呢?我们开一个辩论会,大家提意见。” 别人也许不晓得,我在牢改呆了那么长时间,对于那个套路早就有数了,决不会去做那个“引蛇出洞”的“蛇”了。 我说,国家的政策都是对的,我没有意见,要辩论什么? 冷场了一会儿,他又说:“你不要讲了,叫大家来提意见。” 邻居们一个个低头不响,所长一连说了三次,没人说话,他说:“你们有什么意见?胆子大点,提出来,不要怕,我们可以辩论一下!” 所长见大家默不作声,一时下不了台了,对我说:“你不要回家了,我们决定给你这个反革命分子送去劳动教养!” 此时,有人已经将我的铺盖(一张抗战时发的旧军毯、一个枕头、几件换洗的衣服)拿来了。我将那张旧军毯卷了起来,装在一个麻袋里,进了拘留所。 在劳改队 1958年我与其他被划为右派分子的人一起下放到四明山劳教队劳动,给我定的罪名是“历史反革命分子”。 在四明山劳教队呆了三年,正是国家三年自然灾害时期。在劳教队里,我们到过不少地方,筑路、修桥、割稻、晒盐、种田、围塘,全干过,成员大部分是右派,当然,也有不少像我一样的“历史反革命分子”。 1961年,我被放出来,他们说:“搞错了,给你平反。” 我说:“那么,我可以回家了?”领导说,你不能回家,回去也没有工作(工作全部由上级分配),你到公安局办的厂里劳动,叫做“留场劳动”,或者说,“管制劳动”。 我问他们:“留场劳动”与犯人有区别吗?” 队长说,有区别呀,你们是“人民”了,当犯人,或者,劳动教养,没有工资,你们叫“留场工作人员”,不叫犯人;你们有工资;有选举权,还能留头发(犯人必须剃光头)。当犯人,吃饭是打给的,你们有饭卡,每一次吃饭,给你打个勾,可以自己到食堂买饭吃,吃三两,吃四两,自己决定;你们有选举权,这个很重要,这些权利犯人是没有的。 就这样,我被派到长兴石矿当场员,实际上,是监督劳动。在长兴石矿劳动那几年里,我们有十六元工资一个月的收入。 到了1966年,文革开始。我们又成了犯人,正式名称叫做“留场犯”。 大家意识到,释放回家的日子更加遥远了。我们在长兴石矿的工作是敲石块,别人开炮将山上的石块炸下来,我们将大石块敲碎,天天碎石头,我的腰不行了,至今仍常腰痛。 七十年代初,林彪事件爆发,接着,尼克松到访中国,政策放宽了,特别是国家公布了对国民党重要战犯的特赦令。 我们的行动也有了自由,可以到附近小镇上走走了,如果有直系亲戚的话,甚至,允许回家探亲了。于是,我回家探亲了,母亲在杭州,住在豆腐巷,与分配来的另一个老太住在一起(一个小房间里)。我回到家里,就搭地铺,晚上拿出铺盖睡觉,白天将铺盖卷起来。至于说母亲的生活来源,早年靠几个海外的兄弟接济。 返回杭州 上世纪七十年代中期以后,国家公布了一些政策,例如,国民党战犯分批释放,我们的待遇有了改善,管理人员态度也和善了,给大家燃起了希望。 1976年,特别是四人帮被打倒后,境况有了明显的改善。 到了1979年,与我母亲同住的那位老太太过世了,小小的房间多出了一个铺位。这时,母亲病重了,我收到一个电报,只有几个字:“母病危,速回杭。” 接到电报后,石矿领导对我说,你赶快回去,现在你在杭州有一个母亲,至少还有一个家,你能回到杭州。万一母亲有个三长二短,你连回家的地方都没有了,只好永远呆在这里。 接到电报,匆匆忙忙赶回杭州,母亲已经送到医院了。 我在医院陪母亲,睡在走廊里侍候母亲,总算尽了最后一点孝,见到了母亲的最后一面(回杭州第三天,母亲谢世了)。长兴石矿对我不错,给发了三百元的“安家费”。

钱炳坤(70年代) 办了一个“誊印社” 回到杭州后,住在母亲原来的房子里,不过,没有工作(当时工作仍旧全部由政府派给)。居民区对我说,像你这样的“劳改释放人员”,国家不负责分配工作,也没有单位敢收留你,必须“生产自救”,也就是自谋出路(5)。 上世纪八十年代,对于劳改释放人员来说,年轻力壮的人,可以踏三轮车、当搬运工,或者,摆地摊什么的。可我这样一个六十岁的人,再干这些粗活,已经不行了。 其实,就我个人的生活来说,困难不很大,因为母亲在世时,国家政策已经有了松动,在台湾、美国的二个弟弟联系上了,他们有侨汇过来,我还能拿到侨汇券,至少,吃饭不成问题。不过,总不能永远依赖弟弟的接济。 居民区干部不是叫我们这些人“生产自救”吗?我想起了老本行,誊印工作,我的字写得好,刻刻写写,乃是拿手好戏。由此,我专门替人刻写蜡纸,或者,帮人抄抄写写,居民区不是要我们“生产自救”吗?我就是这样生产自救的。 未久,杭州国民党革命委员会恢复了,我本来就是民革成员。 我的誊印社也就挂靠在民革下面,取名“杭州民联誊印社”。 开始时,只有我一个人,后来,名气越来越响,附近的单位、个人需要刻刻写写这些事,多拿到我这里来。当年个体户有限,誊印业务多了、忙了,地方不够用了,社址一迁再迁,不断更换店面,最多时固定工有十几个,因为是计件工作制,临时工还要多些。誊印社的业务是承包的,还有不少刻写、抄写、装订业务,转包给别人,如果将这些人也算进去,在社里谋职的人还要多。 说来也是碰巧,我在美国的弟弟有个女儿嫁给了共和党的参议员,她是一个记者。里根总统访华时,记者可以随行到访中国大陆,也跟着回来了。 随着民革的恢复工作,当时许多民革成员生活比较困难,他们(杭州市民革)想办一个公司,解决这些人的生活出路问题,可是,没有资金,怎么办呢?有人想到了我,他们叫我“钱老板”,说道,钱老板有钱,向他借点资金开办?于是,这些人来找我,我知道民革一些成员的状况与处境,很理解他们。 我问道:“开办资金要多少?” 他们说:“三千元够了。” 我说:“这个三千元我出好了。如果你们办公司成功了,赚了钱,那么,你们将借的钱还给我,如果亏损了,我也不要你们还了。” 几年誊印工作做下来,我没有什么余钱,加起来也只有六千块钱的流动资金。于是,我拿出了一半的资金帮他们开办了那家公司。 这些人听了,开心极了。八十年代时,三千元人民币不是一个小数目。 借了钱办公司,赚了,还掉;亏了,居然不要还,天下竟然有这等好事!由此,他们办了一家叫做“杭州民联科技咨询公司”。名称也是从我的“民联誊印社”店名上获得启发的。 后来,民革办了一所学校,取名“杭州民联业余专修学校”。 几年下来,这家民联科技公司靠着“民革”牌子,赚了点钱,到了九十年代初期,结余款居然达到四十五万之多,竟有了争议。 有人说,我们民联科技咨询公司创办资金是由老钱出的,当时讲好的,赚钱了,还掉;亏欠了,不用还。小平同志有一句话,叫做:“谁投资谁受益”。 这时,他们才想起来,将借的三千元还给我了,自然,那是后话了。 “申诉之路” 到了九十年代中期,我的年岁大了,做事渐渐力不从心。我在想,我老了,做不动了,该怎么办呢?别人到了六十岁可以拿退休金,可是我老了,无力“生产自救”怎么办? 不是国家好几次给我“彻底平反”了吗? 不是一而再的说“搞错了吗”? 那么,我二十六年的付出,我在劳改农场的“工龄”怎么算? 我老了,做不动了,往后的日子怎么过?我走上了一条漫长曲折的申诉之路。 一个人,一级一级的信访局、信访室,都去跑过,费尽心机、磨破口舌,拜爷爷,求奶奶。顾名思义,“信访室”就是起到“下情上达”的功能。 我想到了一句古诗,叫做“春风不渡玉门关”。 多年来,不断的奔波呼号,我想到诗意的另一个内涵,叫做“民情不过信访关”,应当不为过罢?每次当我声泪俱下的上访,讲完了,想来他们听了,等我走了,为了使上级耳目清凉,随手就将申诉信扔进了废纸篓。 有人对我说,你不是民革成员吗?写一封信交给民革,呈递上去。 于是,我写了一封信,将我这些年来的遭遇以及三次“彻底平反”的经过,当下的处境,写成文字,交给了时任杭州民革主任委员的陈重华。 陈副市长仔细阅读了我的信,作了调查研究。在市府办公会议上提了出来,说道,有个老同志,父亲是辛亥革命烈士,政府几次给他平反,现在出来了,老了,生活有困难。 市委领导听到这个事,有些意外,有人说,对于钱炳坤的问题,应当开个专门会议来处理这个问题。由此,在市府主持下,召集了公安、民政、统战、劳动四个单位联合会议。 在会上,公安局的人先说,我们已经就钱炳坤同志的问题做了详细调查,他是历史问题,解放后没有犯过错误。抗战时,打过日本人,解放后没收了他的财产与房产。改革开放后获得平反,出来后,“生产自救”,现在生活没有依靠。 那么,就得给我落实政策,我的退休究竟该落实在哪个单位呢? 最后,只好将我的退休单位落实在杭州市人民政府。 别人在六十岁就可以拿到退休金,我是八十七岁(2004)才拿到第一次退休工资,我不能用任何语言来表达当时的激动心情,终于给我彻底平反了,终于还了我一个公道! 我的第一次退休工资是500元,当时(2004)类似于我这样境况的人,在全国是第一个。现在我独自居住在杭州豆腐巷,有一个保姆照顾我的起居,每天看看电视、听听广播,生活平静愉快(5)。今天(2017年5月),退休金已经达到三千一百元左右了。 题外的话 在前些年(2010),北京有位叫方军的作家(注),不知从什么地方找到了我当年写给陈重华的那封申诉信,将这封信全文发表在网上(抗战老兵网)上,并将我写的原文贴在网上,以表示真实性。 让人意外的是,这封信一下子传遍了海内外。许多人见到了我的信,不知从什么地方知道了我的电话号码与住址,由此,国内外许多人给我写信、打电话表示慰问,甚至,寄钱给我,他们就将钱放在信封里,直接寄到我家。 有人知道我信箱的信封内有现金,楼下的邮箱总是被人撬掉,我修好一次,过不了几天,又被人撬破。由此,那个门外的邮箱我索性不锁了,永远开着。 2014年,解放军总参谋部有一位大校(一个女同志),过来看我,左一个钱老同志,右一个钱爷爷,她的身影与言谈让我至今念念不忘。

(解放军的一位大校,女同志来看我 (解放军的一位大校,女同志来看我) 去年(2016),我国驻拍林使领馆有个一秘,小李,特地从国外打电话给我,不仅向我表示慰问,回到国内后,还特地跑到杭州来看我,嘘寒问暖,让我特别感动。 记得在九十五岁时,北京有个摄影队来摄像,他们左拍、右拍,后来,对我说,你的表情太严肃了,要笑一下,你看,现在日子好了,一切向前看,要高兴一点才行!给我拍了这张照片。

注,马文车(1890-1961),号竹心,浙江东阳人,曾任甘肃省代主席。解放后历任民革中央委员、杭州民革副主委、浙江省政协常委等。 注,方军,1954年生于北京,作协成员,1973年参军。1979年复员回北京;1999年加入作协,今为北京社会科学院中日关系研究中心副研究员。 备注:此文首发于微信公众号“新风故事汇”,经作者龚玉和先生授权在本公众号再发此文,个别字词有所调整。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |