| 莱顿大学汉学院曾是欧洲汉学研究的重镇,其图书馆拥有欧洲最丰富的中文图书馆藏。上世纪八十年代,北京大学历史学系荣新江教授访问莱顿大学,期间走访欧洲各大图书馆,广泛搜集与敦煌学相关的图书资料。在莱顿期间,作者几乎每周都会探访著名的博睿(Brill)书店。本文是对这一“访书”经历的详细记录,作者提及的书目多为各领域研究的经典之作,有兴趣的读者或可按图索骥,展开进一步的阅读。本文原题《学术精品的追求——莱顿的布瑞尔书店和它的出版物》,原载《中国典籍与文化》,2003年第3期。 莱顿访书侧记 文 / 荣新江 刚到莱顿的时候,因为还没有安排好固定的宿舍,我先投宿在一个名叫Nieuw Minerva的小旅馆里。一条蜿蜒曲折的小河就从我住的房子前面流过,跨过门前的一座小拱桥,沿着河边小路再走一段“S” 型的弯路,就来到了在国际东方学界久负盛名的布瑞尔(E.J.Brill)书店 。

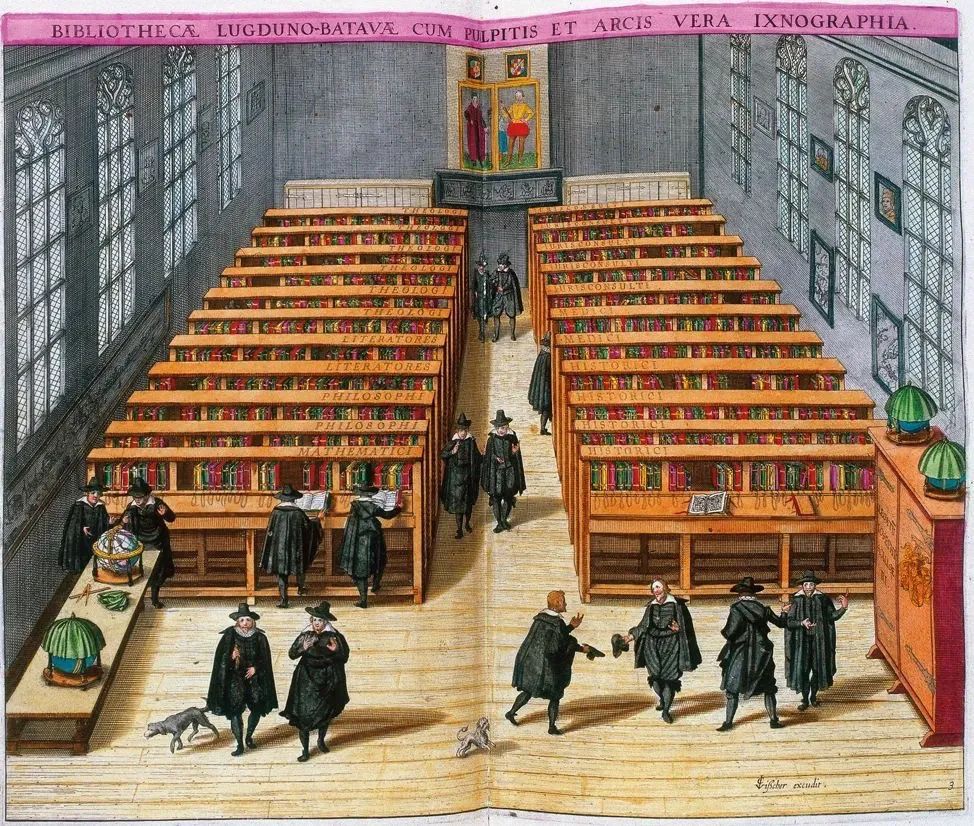

1697年,约旦·拉彻曼斯(Jordan Luchtmans)在莱顿大学附近开办了一家书店兼出版社。Luchtmans家族五代经营这家出版社,直至1848年Brill家族接手这家出版社。图为Brill书店旧址。 然而,起初我并未敢贸然走进它的大门。 因为初到莱顿,兜里还没有多少钞票。众所周知,和美国的学术书相比,欧洲的书向来是比较贵的;而和欧洲其他国家的学术书相比,布瑞尔出版的书算得上是比较贵的。听说他们经常是先把书印出来,卖掉一部分,其余的则存放起来,以后再根据市场的需求情况,加价出售。 因为欧洲的书和中国以及部分美国书不同,并不在书上明码标价,而是临时贴价签,所以价格的高低往往是随着需求而上下浮动的,这样固然可以用低价买到一些旧书,但大多数情况下,是要花高价来买搁置多年的崭新的旧书。 对于当时习惯了花一块钱到几块钱买一本书的国人来说,对于出国前每月助学金只有51元钱的我而言,一本书一百多元简直不啻于天价,是无论如何也买不起的。 在荷兰,一些人去得比较少的商店或书店,一般没有专职站柜台的人。 常常是店门上安个机关,外面的人一推门,“叮咚” 一声,里面的人听到后就会出来照应来客。而友善的荷兰人也是很精明的,在你逛书店时,主人必然会先问你喜欢什么书,然后就拿出你感兴趣的好书向你兜售,不过价格都是高得令人咋舌。而看到好书就一心想买的我,囊中实在羞涩,届时必然会陷入内外交迫的尴尬境地。所以,为了避免那样的尴尬,起初我常常只是在晚饭后到布瑞尔书店的门前逛一下,看看橱窗里展出的书,并不走进那扇我向往已久的大门。不过橱窗里摆放的经常都是一些有关古代东方或阿拉伯、伊斯兰的著作,如《伊斯兰百科全书》,我最想知道的有关中亚和中国的图书几乎没有。 在这座风景宜人的宁静小城里,外来的读书人有时是十分孤寂和苦闷的。在这里,周五就算周末了, 周六除了卖食品的店铺之外,全都关门。到了周日,大街上几乎没有人影,整个城市显得空荡荡的,只有过一个时辰传来一次的教堂钟声还能让人感觉到一丝生气。 这对于在国内习惯了星期六为周末的我来说,一时还难以适应;而周日里零零星星的人影,也和北京城里到处熙熙攘攘的人群形成巨大的反差。好在很快我就找到了一个消磨周末的好办法——逛书店。 有朋友告诉我,每周六布瑞尔书店都卖旧书。于是,在1984年10月初的某一天,我第一次踏进了布瑞尔的大门——虽然只是一扇不大的门, 但对我来讲,这扇门的背后却是一座和莱顿大学图书馆一样神圣的殿堂。

一幅描绘莱顿大学图书馆的17世纪画作

作者在莱顿大学图书馆时使用的借书证 走进这个不大的店面,门两边是橱窗,左右两面墙是摆满了布瑞尔出版物的高大书架,前面通向里面房间的两边墙上,也都是本版书。一个年轻人站在中间一个大木板台面的后面,台面四周有高出的框,里面杂乱无章地堆放着许多旧书,三三两两的人站在前面翻检,希望能发现自己想要的书。开始 时,我并不知道墙上的书和台面上的书不是一回事,所以抽出一本新书问小伙子价钱,他用英语告诉我他只是租了中间这块地,只卖台面上的这些旧书,我这才发现人家原来摆放着荷兰文的告示,只是我不懂而已。 于是,我只有集中精神,去那一大堆旧书和小册子里面发掘自己想要的东西了。可是,面前是一堆没有任何次序,互相叠压着的外文书,要想从中找到几本与自己研究领域相关的书,还真不是件容易的事。 当然,也可能和自己此前从无这样找外文书的经验有关。在北京时,除了去灯市东口中国书店机关服务部的那间小屋里搜寻一番外,没有其他的找外文书的机会,而中国书店的店员对中国流行的相关图书非常在行,书架上的书分类很到家我经过一两次的全面搜索之后,就知道了门道儿。以后每次去时,就不必通检一过,只需在语言类找有关佛教和梵文的词典,在历史地理类找斯坦因、伯希和以及汉学家的书,还是时有所获的。但这次不同了, 英文、法文、德文、荷兰文、意大利文等各种语言的书放在一起 ,内容涉及东方学的各个方面 、而且埃及学、阿拉伯学、伊朗学、印度学的居多,而我比较容易明白的汉学的书籍则少得可怜,因此有时费了半天力气,却几乎一无所获。 虽说都是些旧书,好在每周六都会有新的东西添补进来,所以后来我就经常在周六到布瑞尔来。这样一来,既打发了难熬的周末,又过足了一日的淘书瘾。一举两得,何乐而不为呢? 不过,说实在的,我当时的学术眼界不宽,而我又不打算作藏书家,所以买书的首要原则是有用。但这样一限制,能够找到的有用的书实在是太少,所以有好些次都是悻悻而归。当然,也有令人激动的时候。有一天,当我看到一本1968年出版的A. L. Basham编《迦腻色伽年代论文集》(Papers on the Date of Kaniska)时,异常兴奋,尽管价格不菲,还是咬咬牙买了下来。这是1960年4月20-22日伦敦召开的迦腻色伽年代学术研讨会的论文集,然而迟至1968年才由布瑞尔书店出版。迦王年代是中亚史上的难题之一,这本书虽未能就此问题给出圆满的解答,但里面汇集了印度学、中亚学、汉学各个领域的专家的文章,从语言、历史、考古、碑铭、文献、钱币等诸方面进行探讨,对公元前后西北印度、中亚的历史,以及佛教史,中印文化交流史的研究都有所贡献。我对其是早闻其名,未见其书,所以一看到就毫不犹豫地拿下。

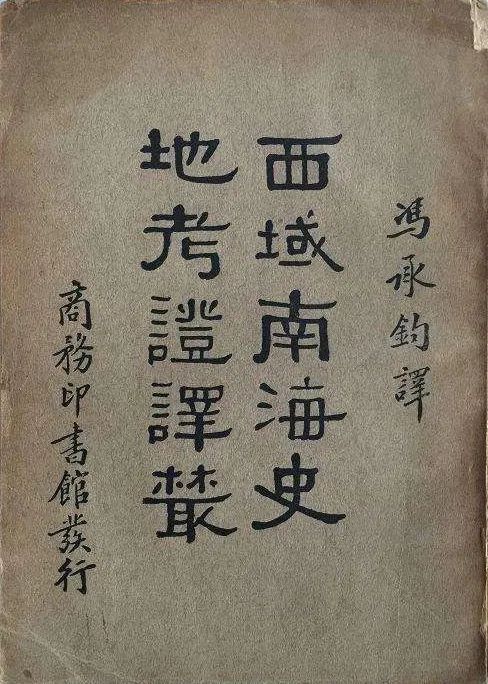

迦腻色伽一世金币 具有最早的佛教造像 记得最为高兴的是,有一次我竟然买到了贝利(H. W. Bailey)教授的三个论文抽印本。我当时正在编“于阗研究论著目录”,对于这位于阗文研究泰斗的每一篇文章,是每见必复印的,而这三篇中就有我尚不知晓的一篇,虽然是论述奥塞梯语(Ossetic,一种伊朗语方言)的文章,但当时觉得只要出自贝利之手,就一定是有用的,而且发表在《英雄史诗的传统》(Traditions of Heroic and Epic Poetry,London: The Modern Humanities Research Association,1980)论文集里。这类文章,回国后几乎无处寻觅,自然还是先买下来再说,而且这种抽印本往往是一个荷兰盾(当时合0.73元人民币)一本,也不算贵。以后,我还买到过法国梵文学家菲利奥札(J. Filliozat)的《古代印度科学》(Les sciences dans I'Inde an cienne)抽印本、德国梵文学家瓦尔德施密特(E . Waldschmidt)的《吐鲁番写本中的三件佛经残卷》(Drei Fragmente buddhistischer Sutras aus den Turfanhandschriften)抽印本。现在想想,那时买到的好抽印本虽说不多,但每一次对我来说,都是很兴奋的。 大概就是从那时开始,我喜欢上了抽印本这种既便宜、又实用的小册子。因为一本论文集或者杂志里,可能并不全是你需要的文章,有时往往只想要具中的某一篇或某几篇,若把全书买下来,不仅经济上无法承受,而且家里有限的空间也实在是个让人不得不顾及的因素。复印当然也可以,但一般来说复印件都是单面的,不仅效果不如抽印本,占的空间还要多一些。而且有些复印件往往两贞一面, 有时还需要折叠装订,也不如抽印本方便;还有, 早年的复印件上的油墨,过十多年后有的就越来越淡了,以致无法使用,而抽印木的效果和原书几无区别,看起来一样舒服,而且不会掉色。 所以,在我眼里,抽印本是最节省空间、最实用、最耐久的学术精制品,这也就是我为何一向喜欢收集抽印本的原因。 但后来各式各样的抽印本多了,管理起来也是件让人犯难的书。 抽印本其实还有一个好处,就是可以买来作为留念或是当作馈赠圈内朋友的佳礼。我不知道1985年7月我回国以后,那位小伙子的“地摊”摆了多久。但是当我1991年和1996年两次再去莱顿时,都没有碰到他。后两次在布瑞尔书店里,看到在一个显眼的地方放着一个木制方盒子,里面都是抽印本,价钱从一盾到几盾不等,而且多半都有欧洲东方学家的签名,颇具收藏意义。我曾买到过伯希和(P. Pelliot)的一个抽印本: Quelques texts chinois concernant I’lndochine hindouisée,原载于1925年法国远东学院为成立25周年纪念而刊行的《亚洲研究》(Etudes Asiatiques)上,原文不太好找,但冯承钧先生早就把它翻译出来了,题为《关于越南半岛的几条中国史文》收入《西城南海史地考证译丛一编》(商务印书馆1934年版)因为书店深知伯希和文的价码,所以标价8个盾,较之那些一盾一本的要高得多,但我还是毫不犹豫地买了下来作为留念。有时候如果能买到几本朋友感兴趣的权威学者的抽印本送给他们。在我看来,应该会是一份非常别致的礼物,若是上面还带有该学者的签名,定会让朋友兴奋不已的。

《西城南海史地考证译丛一编》(商务印书馆1934年版) 至于布瑞尔本店的书,我自己当时到底买过什么书,已经想不起来了,也没有在书架上找到什么,可能就没有买什么本版的原价书,因为它们实在太贵了。不过,因为当时张广达先生让我帮助北大图书馆联系购买8卷本的德·胡耶(M. J. de Goeje)刊《阿拉伯地理丛刊》(Bibliotheca Geographorum Arabicorum,1879—1939年;1967年重印),我就建议有些书可以由北大图书馆订购。这个意见得到张先生的认同,于是我陆续把一些重要的书目和订购所需信息抄寄回国,请北大图书馆来购买。当时北大图书馆的一位副馆长负责教育部博士生培养专项外汇购书款,他力主多买专业书,少买教科书,以提高博士生的学术水平。在他的帮助下,图书馆陆陆续续买进了许多包括布瑞尔书店出版物的东方学专业书刊,不仅为博士生的培养,我想对于北大相关领域的研究都有推动作用。

布瑞尔书店出版的书确实是贵,但大多数也确实是极富学术价值的精品。这正是布瑞尔书店出版经营的方针。1683年,鲁希特曼斯(Samuel Luchtmans)在莱顿创办了一家出版社。到1848年开始使用布瑞尔(Brill)这个被鲁希特曼斯家族接管了的家族名称。这一举动也标志着他们服务于学术界的传统的开始,这个传统一直延续至今。在它诞生至今的数百年里,出版了许多著名学者的专著、论文集、纪念文集,以及一些丛书、学术期刊和百科全书。布瑞尔是以学者的著作作为自己的出版基础的,而且在十九世纪末叶。为了编辑出版《伊斯兰百科全书》,他们组织了包括俄国巴托尔德(W. Barthold)在内的一大批优秀学者之间的国际合作。它出版的学术刊物,如《通报》(Toung Pao)、《东方经济与社会史学刊》(Journal of the Economic and Social History of the Orient),都是东方学以及汉学领域的一流刊物,近年创刊的性别学刊物《男女》(Nan Nü)、考古学刊物《东亚考古学刊》(Journal of East Asian Archaeology)都是跟进学术新潮流的重要举措。在相当长的一段时间里,它还是莱顿大学(1575年创办)学术成果的出版者,虽然1982年以后它只是莱顿大学出版社的代销商,而继续保持自己独立的商业运作,但这并没有影响在莱顿大学执教的学者们把自己优秀的著作放在布瑞尔出版,比如《莱顿汉学研究丛书》(Sinica Leidensia),就陆续刊布了莱顿大学汉学院教师的著作或编辑的论文集,而且迄今仍在不断刊出有影响的论著。 第一次在莱顿时,作为一个“穷学生”,我把大部分的奖学金都用在了买最直接相关的著作和旅行支出上,未敢放开手脚满足自己对布瑞尔出版物的猎取心理。到了1991年5月再访莱顿时,因为有一项研究资金的支持,使我能够把自己垂涎多年的布瑞尔图书,几乎一网打尽。现在当我翻出当年布瑞尔寄书的发货单,不仅所购图书皆记录在案,当时及事后的一些想法也很值得说说。 汉学方面的书,首先当然是我在荷兰留学时的老师许理和(E. Zürcher)教授的《佛教征服中国》(The Buddhist Conquest of China, 2 vols.,1972),那时还没有李四龙、裴勇等人的汉译本(收入刘东主编《海外中国研究丛书》江苏人民出版社,1998年),我得经常借阅北大图书馆的书,买下它可是给我省下了不少时间。 其次是法国汉学泰斗戴密微(P. Demieville)的《佛学研究论文选》(Choix d' études bouddhiques[1929-1970],1973)和《汉学研究论文选》(Choix d' études sinologiques[1921-1970],1973),虽然这还不是戴密微学术成果的全部,但主要的单篇文章尽收其中,特别是收载的他在法兰西学院汉学讲座上连续讲演的讲稿,更可以看出他的研究心得。以后,我在巴黎买到戴老的《吐蕃僧诤记》(Le concile de Lhasa, Paris, rep. ,1987)《王梵志诗与太公家教》[L' oeuvre de Wang le Zèlateur(Wang Fan-tche) suivie des Instructions Domestiques de l' aieul (Taikong kia-kiao):Poèmes populaires des T'ang(VIIle-Xe siècles),Paris 1982]等书,还复印了一些《文选》未收或以后发表的文章,算是把他的论著大体收集齐备了。 J. C. Perry 编《唐代社会论集》(Essays on T'ang Society,1976)是整个欧美学术界少有的几本专论唐代的文集,我当然不能放过,因为我一直想把这几本有关唐朝的专题论文集搜罗到手。 与中亚有关的伊朗学方面的书,是我当时最想买的书,因为这些书也是在中国最不容易见到的书,从1985年到1991年,我常常对着我带回来的那堆当年在莱顿做的卡片发愣,因为有些文章可以托朋友去复印,但有的书则只有望洋兴叹。那次一口气把《伊朗学丛书》(Acta Iranica)中有关的几本都检了出来: 恒宁(W. B. Henning)《论文选集》(Selected Papers,1977)。这两卷恒宁的论文选,囊括了恒宁几乎全部的学术成果,主要是他解读、刊布吐鲁番出土中古伊朗语(包括帕提亚语、中古波斯语、粟特语)各类文献的成果,也有研究敦煌出土粟特文古信札、丝路北道吐火罗问题的名篇,其中不少是中亚史研究经常要使用的基本史料。 麦肯吉(D. N. MacKenzie)《英国图书馆所藏粟特语佛教文献》(The Buddhist Sogdian Texts of the British Library,1976),这是刊布英国图书馆藏几个粟特文佛典长卷的著作,是研究敦煌和粟特佛教都不可或缺的基本论著。

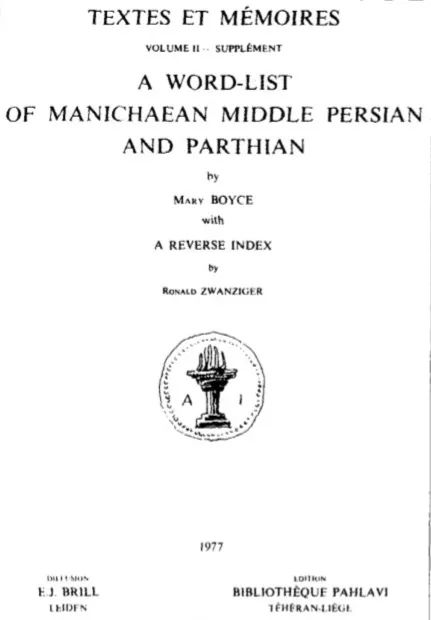

《伊朗学丛刊》中的博伊丝著作 博伊丝(M. Boyce)《摩尼教中古波斯语和帕提亚语读本》(A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian,1975)、《摩尼教中古波斯语和帕提亚语词汇表》(A Word-list of Mani chaean Middle Persian and Parthian,1977)。博伊丝继承了她的老师恒宁的学术衣钵,把吐鲁番出土的中古波斯语和帕提亚语所写的摩尼教经典的主要文献汇集起来,并做了精心的转写和词汇解释。虽然她当时没有提供英文翻译,但她的著作实际上是后来阿斯木森(J. P. Asmussen)《摩尼教文献:主要选自中古波斯语和帕提亚语著作的代表作品》(Manichaeun literature, Represent ative texts chiefly from Middle Persian and Par thian writings,New York1977)和克林凯特(H. J. Klimkeit)《丝绸之路上的摩尼教:中亚摩尼教文献》(Gnosis on the Silk Road:Gnostic Texts from Central Asia,New York, 1993)两本英文吐鲁番摩尼教文献译释的基础。 此外,我还购买了几本有关中亚图像方面的书:S. Gaulier、Rjéra-Bezard、M. Maillard三人合编的《阿富汗和中亚佛教图像志》(Buddhist in Afghanistan and Central Asia. Iconography of religions,2 vol. ,1976)以及克林凯特(H. J.Klimkeit)的《摩尼教的艺术与书法》(Manichaean Art and Calligraphy,1982),这是从图像学角度研究中亚艺术的基础著作。后者有林悟殊的中文译本,题《古代摩尼教艺术》(广州中山大学出版社,1989年;台北淑馨出版社增订版,1995年),但图版没有原书清晰。 最后,我也有选择地购买了《东方学手册》(Handbuch der Orientalistik)的几个分册,即霍夫曼(K. Hoffmann)、恒宁、贝利等人执笔撰写的《伊朗语文献》分册(Iranistik,2 Literatur,1958),克劳斯(Wolfgang Krause)写的《吐火罗语》(Tocharisch,1971)分册,葛玛丽(A.von Gabain),普里察克(O. Pritsak)、波普(N. Poppe)等人执笔的《突厥学》(Turkologie,1982)分册,德国印度艺术博物馆馆长雅尔迪兹(Marianne Yaldiz)所著《中国中亚(新疆)的考古学与艺术史》(Archaeologie und Kunstgeschichte chinesisch-Zentralasiens [Xinjiang] ,1988)。时至今口,这套《东方学手册》仍在继续出版,但有的已明显落后于研究和新发现。最近,这套《东方学手册》又有了英文名字:Handbook of Oriental Studies,而且显然加快了追踪学术最新动态的步伐。最为欣慰的是,原本分量十分薄弱的中国研究部分列为《东方学手册》第四编,已经组成了由许理和为首的编委会,并且出版了钟鸣旦(N. Standaert)主编的《中国基督教研究手册》卷一《635-1800年》(Handbook of Christianity in China,vol. One:635-1800,2001),正文计有964页;Livia Kohn 主编的《道教研究手册》(Daoism Handbook,2000),也有914页,都是信息丰富并能反映最新研究成果的鸿篇巨制;我们也期望着太史文(S. Teiser)主编的《中国佛教研究手册》早日问世。

《东方学手册》之一《吐火罗语》分册 当我把这些精心选择的书及我在北京的地址,还有对我来说为数不少的1756.75荷兰盾一起交给店员时,他突然问了我一句:“你是日本人吧?”我虽然愤愤不平,但还是语气沉静地回答他:“中国人也读这些书!”这也怪不得布瑞尔的店员,而是因为多年来中国的知识分子比较清贫,没有钱,也没有机会到荷兰这样的地方去买书。虽然到了1991年,已经有不少留学生和学者不断到西方留学或者游学,但那时肯花钱买书的人毕竟还是少数,和现在中国学者在台北的乐学书屋、东京的神保町书店一条街的情形不太一样。 因为我买了在布瑞尔的店员看来也是数目不小的一批书,所以在以后的两三年里,他们一直给我在北京的地址寄书目,使我能够随时了解他们的出版信息。因为从北京直接订购外文书不太方便,所以后来我并未订购过他们的书,我的名字也就没有再出现在他们的“订购单”上,书目也就停寄了。好在北京每年的国际书展上,布瑞尔书店也经常来参加。前几次还有莱顿汉学院前任图书馆长马大任先生来帮他们的忙,所以每次我必去看书,但很少购买。2000年3月,我到美国圣迭哥(圣地亚哥)参加“亚洲学会年会”,布瑞尔书店也在会场设了摊位。虽然它的书都是半价出售,但还是比其他美国出版社的七折书价要高出许多。其中刘南强(Samuel N. C. Lieu)的《中亚和中国的摩尼教》(Manichaeism in Central Asia and China,1998)其实就是他的七篇文章的合集,售价却要60美元;M. Heuser和H. J. Klimkeit 合著的《摩尼教文献与艺术研究》(Studies in Manichaean Literature and Art,1998)要价69美元,比美国出版的I. Gillmann 和H. J. Klimkeit 合著的《1500年以前的亚洲基督教徒》(Christians in Asia before 1500,1999)几乎高出一倍;其他同时买的美国的书如J. D. BeDuhn的《摩尼教戒律和仪式中的“身体”》(The Manichaean Body in Discipline and Ritual,2000)标价34美元,J. Larner的《马可波罗与世界的发现》(Marco Polo and the Discovery of the World,1999)要23.96美元,都比布瑞尔的书便宜得多。我当时一直犹豫是否购买的最贵的一本书是Marilyn M. Rhie的《中国与中亚的早期佛教艺术》(Early Buddhist Art of China and Central Asia,1999),等我下定决心去买时,已经被其他人抢走了。看来,再贵的书,只要是学术的精品,就必定有人欣赏,有人购买,有人阅读。 现在回想起来,尽管在布瑞尔书店有过小小的让人有些不愉快的插曲,但我还是非常喜欢布瑞尔书店的,喜欢那里恬静的氛围,喜欢那里的空气中飘散的淡淡的书香,更喜欢那里端庄精致的好书,因为这些图书是学术精英们的智慧结晶,不仅是欧美学术界的精品,也是人类知识的宝贵财富。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |