| 火灾是南宋临安最为严重的灾难。据明代田汝成《西湖游览志余》记载,南宋建都临安后,“城中大火二十一度(次),其尤烈者五度(编者按:指火烧数万家者)”。而《宋史》等书记载的临安大火更是多达44次。

临安众多火灾中,原因不外乎战争、放火、雷击和用火不慎等四大类。 因战争而火灾的,如前述建炎四年(1130)二月庚辰,金军纵火焚城。 放火情形不一,有为偷盗钱物而故意放火的,这可从绍兴二年二月十一日的诏令中看出: 临安府居民多不畏谨火烛,虽已差殿前马步军司人兵救护,缘措置未严,致多攘夺财物,民甚苦之。可更令本府差定救护人兵,仍令逐司并临安府依东京例,各置新号并救火器具,俟扑灭即时点龊搜捡讫,方得放散。及仰临安府差缉捕使臣,立赏钱收捉遗火去处作贼之人。犯人并依前项指挥,其寄赃隐匿之家,许依已立日限陈首,仍与免罪给赏。 也有放火取乐的,更有为放火发泄私愤的,绍定三年(1230)闰二月癸酉,逃卒穆椿窃入皇城纵火,焚御前甲仗库。甚至惧阴谋败露而企图毁灭罪证的。 雷击等自然因素导致的失火的情况,未见文献记载,但从常理来推测,当不免。 而用火不慎引起的火灾,当是最为突出的。明代著名学者田汝成对此有一段非常简洁而合情合理的分析,他说:“杭城多火,宋时已然。其一,民居稠比,灶突连绵。其二,板壁居多,砖垣特少。其三,奉佛太盛,家作佛堂,彻夜烧灯,幡幢飘引。其四,夜饮无禁,童婢酣倦,烛烬乱抛。其五,妇女娇惰,篝笼失检。”具体归结起来,大致有以下几个: 一是城中的建筑多是用竹木等易火材料建成的茅草房。

△茅草屋 △茅草屋 临安平民百姓所住的房屋有许多是茅草房,这在南宋初年尤其突出。这种茅屋的房架由梁、檩、椽组成,顶部用稻草或麦秆、黍秆、芦苇等覆盖。檐下一般留有较大的空隙,便于通风出烟。墙身很矮,使人有低矮狭窄之感。茅草房造价低廉,但使用寿命较短,经不住长时期的风吹雨淋,往往“年深损烂,不堪居住”。窗子一般以竹窗居多。时人对这种简陋的贫民建筑多有描述,如薛嵎《茅屋》诗: 茅舍竹椽短,不劳朱垩施。 高无神鬼瞰,贫与子孙宜。 近古意全朴,当风势亦危。 梅花有幽致,一树隔疏篱。 毫无疑义,这种架构往往容易招致严重之火灾。从尚书省于绍兴二年(1132)十二月十二日给高宗的奏言中也可以清楚地看出这一点: 临安府近来累经遗火,至焚烧官司舍屋,间有存在皆是瓦屋。今措置朝天门以南,除诸军营寨外,应官司舍屋旧用茅草搭盖者,限十日改造瓦屋,限满差官点检。 奏议得到了高宗的肯定和同意,于是,尚书省出榜晓谕。但因各种原因,特别是财力的因素,这一法令并没有得到很好的执行。于是,在绍兴三年(1133)七月二十二日,高宗再次下诏申严其禁:“昨缘临安府申请桥道去处,居民搭盖茅草席屋,并令拆去。”即使再三诏令严禁,但仍是老方一帖。如在绍兴十年(1140)七月临安大火后,城中民居甚至官舍仍用易火的茅草竹木等材料搭盖,并得到官方的默认。如《宾退录》卷九引《夷坚志》载《裴老智数》:“绍兴十年七月,临安大火,延烧城内外室屋数万区。裴方寓居,有质库及金珠肆在通衢,皆不顾,遽命纪纲仆分往江下及徐村,而身出北关,遇竹木砖瓦芦苇椽桷之属,无论多寡大小,尽评价买之。明日有旨:竹木材料免征税抽解。城中人作屋者皆取之。裴获利数倍,过于所焚。”张仲文《白獭髓》载:“绍兴初,行都童谣曰:‘洞洞张河爷娘,一似六军之教场。’忽民间遗火,自大瓦子至新街,约数里。是时皆苇席屋……”在绍兴十年(1140)九月辛酉临安府发生大火,三省六部的仓库化为乌有后,高宗才痛下决心要求民间在五日内将草屋拆去,并将草房改为瓦屋,以增加房屋的防火功能。他对有关官员说:“累令撤蓆屋作瓦屋,不奉行,朕已戒内侍。如敢不行,比众罪当加重。卿等更戒,诸房吏亦依此。若内侍堂吏奉行,则众不敢违矣。”但即使如此严令,城内外茅屋遍布的现象并没有得到大的改观。例淳熙七年(1180)六月二十三日,临安府言:“奉诏本府居民添盖,接檐突出,并芦蓆,侵占街道,及起造屋宇,侵占河岸……” 二是市民奉佛太盛,家作佛堂,彻夜烧灯,幡幢飘引。

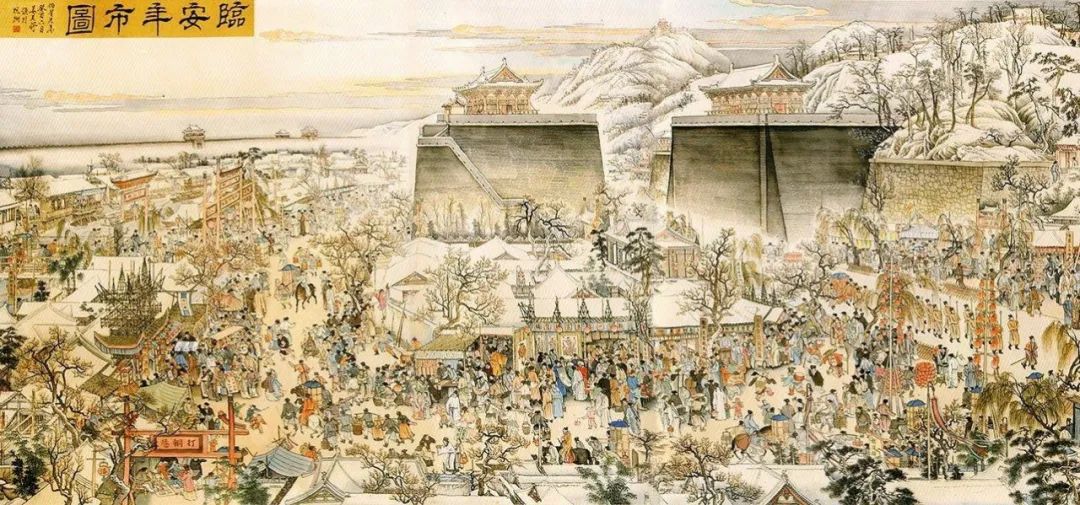

△傅伯年《临安年市图》 杭州早在五代十国时就有“东南佛国”之称。至宋代,民间信佛之风更盛。苏轼说:“钱塘佛者之盛,盖甲天下。”南宋时的临安更是成为全国佛教的中心,佛风鼎盛。吴自牧说:“杭城事圣之虔,他郡所无也。”又说:“释老之教遍天下,而杭郡为甚。”又,《咸淳临安志》卷七十五《寺观》载:“今浮屠、老氏之宫遍天下,而在钱塘为尤众。二氏之教莫盛于钱塘,而学浮屠者为尤众。合京城内外暨诸邑寺,以百计者九。”据统计,南宋临安城内外寺院达671所之多。至于“诸录官下僧庵,及白衣社会道场奉佛,不可胜纪”。 在当时,人们烧香拜佛仍是最为常见的现象。所谓烧香,亦称进香、拈香、焚香、上香等,指向神佛敬献礼拜以表达虔诚的心意,为佛教信仰的重要表现之一。据文献记载,在临安众多的会社中,“奉佛则有上天竺寺光明会,皆城内外富家助备香花灯烛,斋衬施利,以备本寺一岁之用”。《西湖老人繁胜录•天竺光明会》也载都城临安“递年浙江诸富家舍钱作会,烧大烛数条如柱,大小烛一二千条,香纸不计数目”。又,《梦粱录》卷十九《社会》载道:“四月初八日,六和塔寺集童男童女、善信人建朝塔会。”“每月遇庚申或八日,诸寺庵舍集善信人诵经设斋,或建西归会。”“小脚船专载贾客、小妓女、荒鼓板、烧香婆嫂。”不仅寺院庵堂如此,信徒们还在家中设有佛堂或佛龛,供奉观音、弥勒、地藏等佛,不时焚香祭拜,以求菩萨的保佑。毫无疑义,日夜点着蜡烛祭拜,具有非常大的火灾隐患,一不小心便会导致火灾的发生。 三是民居稠比,灶突连绵,很少建有防火墙。

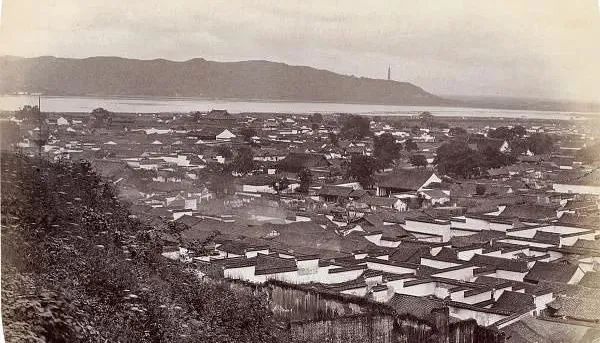

△ △晚清时期的杭州城一角 随着南宋建都临安,杭州的城市人口有了大幅度的增长。到南宋后期,临安已经是百万人口以上的大城市了。当时的文献就对此作了大量的描述,如《梦粱录》云:“杭城今为都会之地,人烟稠密,户口浩繁,与他州外郡不同。”又云:“杭州人烟稠密,城内外不下数十万户,百十万口。”“城内外数十万户口,莫知其数。”“近百万余家。”《都城纪胜•坊院》曰:“柳永咏钱塘词云:‘参差十万人家’,此元丰以前语也。今中兴行都已百余年,其户口蕃息,仅百万余家者?城之南西北三处,各数十里,人烟生聚,市井坊陌,数日经行不尽,各可比外路一小小州郡,足见行都繁盛。”《西湖老人繁胜录•街市点灯》:“城内外有百万人家。”《马可波罗游记》载:“全城凡一百六十万户。”学术界一般以为,当时临安城内外的人口为150万—160万人。甚至有的学者认为,南宋临安人口最高时有100万户、500万人。 由于自然环境的关系,杭州城市面积不大,能够居住的区域非常有限,因此人多地少的问题十分突出。在北宋时许多尚属人迹稀少的地方,至南宋时都成为人口密集的住宅区,如杨和甫《行都纪事》载: 俞家园,在今井亭桥之南,向时未为民占,皆荒地,或种稻、或种麦,故以为名,今则如蚁房蜂窝,尽为房廊屋舍,巷陌极难辨认,盖其错杂与棋局相似也。

橘园亭,在今丰乐桥投北,自棚前直穿即是。盖向来未建都之时,此地皆种橘。高宗欲亲征,就此乘舟,创亭其上,前临大河。故至今此街市传为橘园亭。 不仅过去曾经是稻麦田和橘园的田园平地变成巷陌街市,而且连僻远的山岭也被开辟成为住宅区。南宋周辉《清波杂志》卷三《钱塘旧景》就对此感叹曰: 辉祖居钱唐后洋街,第宅毁于陈通之乱,今韩蕲王府,其地也。尝见故老言:昔岁风物,与今不同,四隅皆空迥,人迹不到。宝莲山、吴山、万松岭,林木茂密,何尝有人居!城中僧寺甚多,楼殿相望,出涌金门,望九里松,极目更无障碍。自六蜚驻跸,日益繁盛。湖上屋宇连接,不减城中。‘一色楼台三十里,不知何处觅孤山?’近人诗也。 又,施锷《淳祐临安志》述及万松岭时也云: 旧《图经》云:在钱塘旧治正南,到县一十里,岭上夹道栽松。白居易《夜归诗》云:“万株松树青山上,十里沙堤明月中。”翰林苏公轼《蜡梅诗》亦有“万松岭下黄千叶”之句。今在大内之西,皆为第宅民居,层累襞积,直至颠顶焉。 在这种情况下,临安在13世纪时已经成为当时世界上人口和建筑最密集的市区,其地价和房价自然在全国各个城市里是高不可攀。有人感叹道:“有钱米可以盖屋者,千万之家不过一二;至盖屋之后而能有生事者,又可数也。”西湖诗僧清顺更是在诗中描述“城中寸土如寸金”。如此高密度的建筑,成为火灾猖獗的重要原因。杭人吴自牧的《梦粱录》一书就说:“临安城郭广阔,户口繁夥,民居屋宇高森,接栋连居,寸尺无空,巷陌壅塞,街道狭小,不堪其行,多为风烛之患。” 不仅临安城内外的建筑密度高,而且其生产、生活用火情况也是中国古代城市中空前的。 南宋临安的商业十分发达,远远胜过北宋的汴京。对此,时人吴自牧在其所作的《梦粱录》一书中有载:“大抵杭是行都之处,万物所聚,诸行百市,自和宁门杈子外至观桥下,无一家不买卖者,行分最多,且言其一二,最是官巷花作,所聚奇异飞鸾走凤,七宝珠翠,首饰花朵,冠梳及锦绣罗帛,销金衣箱,描画领抹,极其工巧,前所罕有者悉皆有之。”又说:“盖因南渡以来,杭为行都二百余年,户口蕃盛,商贾买卖者十倍于昔,往来辐辏,非他郡比也。”“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋。”又,卷十九《塌房》云:“柳永咏钱塘词曰:‘参差十万人家。’此元丰前语也。自高庙车驾自建康幸杭,驻跸几近二百余年,户口蕃息近百万余家。杭城之外城,南西东北各数十里,人烟生聚,民物阜蕃,市井坊陌,铺席骈盛,数日经行不尽,各可比外路一州郡,足见杭城繁盛耳。”耐得翁《都城纪胜》序云:“自高宗皇帝驻跸于杭,而杭山水明秀,民物康阜,视京师其过十数倍矣。虽市肆与京师相侔,然中兴已百余年,列圣相承,太平日久,前后经营至矣,辐辏集矣,其与中兴时又过十倍也。”是时,临安店铺的营业时间已完全突破了过去“以午时击鼓二百下而众会,日入前七刻击钲三百下散”的规定,“杭城大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣”。而一些位居热闹区的饮食店,更是“通宵买卖,交晓不绝”。《梦粱录》卷十三《天晓诸人出市》载道:“最是大街一两处面食店及市西坊西食面店,通宵买卖,交晓不绝。缘金吾不禁,公私营干,夜食于此故也。”有鉴于此,时人撰四六词赞曰:“夜市三更,灿烂楼台之灯火;春风万井,喧阗帘幕之笙歌。” 四是夜饮无禁,童婢酣倦,烛烬乱抛。妇女娇惰,篝笼失检。 南宋临安市民日常烧菜、烧饭、烧汤等用的是干燥易燃的柴薪,而夜间照明则喜用油灯、蜡烛、灯笼,甚至还用火把,如《西湖游览志余》第二十三卷《委巷丛谈》载:“高宗南渡后,驻跸临安……两宫幸聚景园,夜过万松岭,索火炬三千,从善命取诸瓦舍妓馆芦帘,实以脂油,卷而绳之,系于夹道松树左右,照耀如同白日。”此外,还有夏天点蚊香、冬天生炭炉的习惯;每年元宵节均要举办盛大的灯会,清明上坟或家中祭祖要烧纸钱,除夕千家万户还要燃放烟花。所有这些,都成为火患的种子。 使用灯火不慎,便成为一项较为普遍的火灾原因。如绍兴二十六年(1156)六月三十日夜临安府失火,当时周必大任和剂局门官,家住在漾沙坑,与两浙转运司衙官员王氏连栋。是夜,周必大与同僚在家中举酒相庆其度过“晦日”。而王氏也是这一夜醉酒,在其上厕所时,其婢插灯于壁首,不小心焚毁了周必大的住居,周必大仅以身免。当时临安知府韩仲通明明知道火灾起自王氏,但因王之妻弟马舜韶时任御史,韩氏遂害怕不敢过问,硬是捉拿周必大及邻居50余人下狱。周必大为救众邻居,遂将责任揽在自己身上,落职。 五是官兵救火不力,导致由小火酿成大灾。 这种现象以嘉泰元年(1201)三月这次大火最为典型。据文献记载,此次火灾起先是因为杨浩家遗火,但由于官员扑救不力,火自龙舌头山延烧至艮山门外船场,自南至北达50余里,临安城几乎为之一空。同日,有官员对这次大火的原因作了深入的分析: 伏见临安城内失火,延烧所焚官私舍宇,虽未见开具数目,老幼男女相携避火,多有因蹂践而死者。辇毂之下,日戴陛下濡之泽,何为被祸如此其极也! 臣闻火之发也为有因,而其救之也必有道。遗漏之始,不过一炬之微,其于救灭,为力至易。火势既发,亦不过一处,若尽力救应,亦未为难。至其冲突四出,延蔓不已,救于东则发于西,扑于右则兴于左,于是而始艰乎其为力矣。故后之无所用其力,皆起于始之不尽力,扑灭不救,至于燎原,此古今不易之论也。 今日之火,为变甚酷,议者乃徒言天数之难逃,而不知咎在于人力之不尽。夫都城之有火,始则临安守臣与夫步司均任其责,至于殿司,须俟得旨乃出。盖其始也,诚虑临安救火之兵人数单弱,所以与步司均遣。臣闻诸道路,救火之初,步帅夏侯恪酣酒未醒,全不指呼,是以军人亦拱手相视,莫肯向前。虽曰各执火具,所执殆成虚器。其持桶以取水者,姑以空桶往来;其拆屋以断火路者,则邀索钱物,以待火至。至于烧及酒库,则又抢酒恣饮,更无纪律。故凡恪所历,曾无微劳以奉陛下之命令,以全陛下之生齿,徒闭口不言而已。或曰:恪曾有疾,筋力不逮曩时,是以奔走指呼,无能为役。夫既无勇以率先士卒,又无知谋以临制事几,比屋荡焚,父子夫妇至不相保,万一事有大于救火者,则其为患当不止是,将焉用斯人为哉!…… 臣前所谓火之发也必有因,推原遗漏之因,则临安府所申杨浩是也。其救火也必有道,救之而无其道,如臣前所陈则夏侯恪之罪是也。 更有甚者,屡有救火人员趁火打劫事件发生。一些救火之兵趁乱抢夺失火居民的财产,或趁火之际用铁锚钩索远处未着火的有财力之家,觅求财物。而这些种种不法行为,又加剧的火灾的扩大。 (作者系浙江省社会科学院历史研究所所长、研究员)

|