| 2019年7月6日,从阿塞拜疆首都巴库传来意料之中的好消息:杭州良渚古城遗址成功入选世界文化遗产名录,成为中国第55项世界遗产,中国的世界遗产总数跃居世界第一(与意大利并列)。对于杭州而言,良渚申遗成功还有一层特别的意义:杭州从此拥有了西湖、大运河、良渚古城三处世界文化遗产,成为国内省会城市中拥有世界遗产数最多的城市(仅次于北京的七项)。

△良渚古城 得知消息我的心情格外激动。我一直有着深深的良渚“情结”。在我30年的文博工作生涯中,虽然并没有从事过一天野外发掘,但我却与良渚遗址有着千丝万缕的渊源,有不少难以忘却的故事。事实上,在申遗结果揭晓的前一夜,我就应“杭州体验”公众号之约,写了一篇文章,原题目是“良渚:记忆中印象深刻的三个片断”(发表时题目改为“用83年,挖掘一个5000年的故事”),记述了我个人与良渚结缘的一些经历,为良渚申遗预热、造势,不过后来《杭州日报》副刊刊登我这篇文章时,还是用了原先的标题。 与“玉琮王”的亲密接触 我和良渚的结缘,要追溯到20世纪80年代中后期,那时我还是个在厦门大学考古专业读书的学生。 1986年、1987年,在当时的余杭县良渚镇附近的反山、瑶山先后发现了良渚文化大墓和祭坛遗址,出土近两千件造型各异、雕琢精美、内涵丰富的玉礼器,这一重大考古发现堪称石破天惊,轰动天下。 我当时在《厦门日报》上看到了转载的新华社消息。作为一个浙江人,又刚好是考古专业的学生(当时我正读大二),得知自己家乡有着这样惊人的考古发现,心下很是自豪。当时就萌生了强烈的念头:等我毕业了,也要去浙江省文物考古研究所工作,说不定我也有机会参加良渚遗址的发掘,还会发现更多重要文物呢!

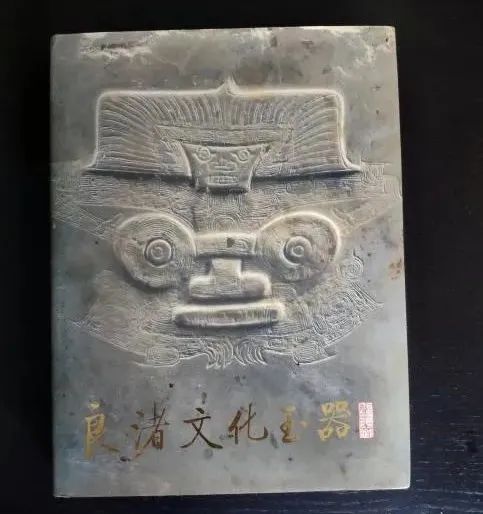

△神人兽面纹样 可是天不遂人愿。1989年我大学毕业,同班有两个浙江学生,因为是随机分配,我的同学去了浙江省文物考古研究所,我却被阴差阳错地分到了西湖边的浙江省博物馆,从此步入了与古物为伍的职业生涯,跟自己心心念念的田野考古失之交臂。 但我内心的考古情结始终萦绕不去。那时单位给我安排的工作是在“河姆渡文化陈列”展厅当看管员,每天开门关门,打扫卫生,没事就看着展柜里那些陶器石器发呆,委实有点气闷。 那是20世纪90年代初的一天,我偶然得知早我一年毕业的丁品师兄正在良渚附近发掘一个叫庙前的遗址,好像有重大收获。我忽然就来了兴致,于是干了一件现在想来都觉得有点不可思议的事情,在下班之后骑了一辆破自行车,到良渚镇找这些考古队员去了,我要去考古现场看看! 那时候刚毕业没多久,人年轻,体力也好,虽然饿着肚子,但兴致仍是很高。在这之前我从没去过良渚镇,只知道它在杭州城的北面,于是沿着莫干山路一路往北,边骑边问路,走走停停,骑了近两个小时,一直到天色擦黑,才找到了良渚镇。 在考古队的临时工棚里,我见到了当天刚刚挖出的器物,有陶器,有石器,还有半块玉器。当我抹去那件玉器残件上面的泥巴,看到露出的残破的兽面纹样时,不知怎的心里还挺激动。那天晚上,跟考古队的一帮哥儿们一块喝酒,还打了麻将,不胜酒力的我很快就有了醉意,麻将也输得一塌糊涂,但心里还是很快乐。 之后没多久,北京亚运会要开幕了。国家文物局在全国范围内征调近年出土的珍贵文物,要在中国历史博物馆(现中国国家博物馆)举办一个“中国文物精品展”,良渚反山大墓出土的“玉琮王”赫然在列。七月底的一天,天特别热,“玉琮王”和另几件被选中的文物一起送到了省博物馆那座古董建筑“红洋房”里会合。

△良渚“玉琮王” 我当时是刚毕业不久的小年轻,因为还没成家,就住在孤山的集体宿舍里,于是就被单位领导派了一个差事:跟另两个同事一起晚上在“红洋房”值班看守这些珍贵文物。天气很热,“红洋房”里没有空调,晚上又有蚊虫叮咬,本来是件苦不堪言的差事。但看到平时只能听闻,或是只能在图片上看到的“玉琮王”,竟然就在眼前了,可把我们这几个被派来跑腿打下手的小年轻乐坏了。夜深人静之时,我们几个戴上白手套,将“玉琮王”从锦盒中取出,“上下其手”,把它摸个了遍。 后来朋友们听说我曾与“玉琮王”有过这般亲密接触,都艳羡不已。不过,这种际遇是可遇不可求的。后来这件“玉琮王”被正式调拨给浙江省博物馆,还成了省博的十件“镇馆之宝”之一。陈列布展之时,我们也曾多次和这件“玉琮王”打过照面,但却再也没有“上手”的机会,只能隔着玻璃柜跟它遥遥相对,“可远观而不可近玩矣”。 跑遍杭嘉湖,找寻良渚古 不曾想到,没过几年,我又有了跟良渚玉器有更近一步亲密接触的机会。 1995年,我当时在浙江省博物馆担任馆长业务秘书。当时兼任省博物馆馆长的省文物局陈文锦副局长筹划编写一本全面系统介绍良渚玉器的读物,为来年良渚遗址发现60周年纪念学术研讨会做准备。为此还专门成立了由牟永抗、王明达、陈文锦、王肇达、曹锦炎和我组成的六人编写小组。牟永抗和王明达两位先生分别是瑶山、反山遗址的发掘领队,王肇达是负责出版画册的浙江人民美术出版社画册室主任,曹锦炎时任省博副馆长,我一个小年轻居然也有机会忝列其中,心情自是特别激动。

△反山遗址 在此之前,关于良渚玉器的图录只有文物出版社和日本两木出版社合作出版的一本《良渚文化玉器》,主要收录了良渚反山、瑶山遗址的发现,资料价值虽然很高,但因为比较专业,可读性并不强。所以陈文锦局长提出,在写作思路上,要走专业结合文学的路子,在保证科学性的同时,又要做到文采斐然。

△《良渚文化玉器》 当时为了搜集最新的考古发掘资料,陈文锦局长带着我差不多把杭嘉湖地区藏有良渚玉器的博物馆都跑遍了。记得我们先后去了余杭市文管会(当时余杭博物馆还没有建好)、嘉兴市博物馆、海宁市博物馆、桐乡市博物馆、海盐县博物馆、平湖市博物馆、德清县博物馆等,好多最新出土的良渚玉器都一一上手看过(甚至在画册出版之后的1997年,还专程赶到浙南的遂昌县考察,当时那里正在发掘一个好川遗址,其中也发现了良渚风格的小件玉器)。对我来说,这是非常难得的开眼界的机会,我可能比那些在良渚遗址考古一线的同行们看到的实物都还要多。

△ △良渚文化双孔玉钺

在六人编写小组中,牟永抗、王明达两位老师主要是担任画册的编写顾问。记得我当时经常捧着厚厚的一沓文字稿跑到朝晖九区省考古所宿舍牟、王两位老师家中,向他们请教一些问题。牟、王两位先生都非常健谈,有时谈完稿子的事,他们还会兴致盎然地回忆起当年发掘反山、瑶山遗址时的种种往事,以及他们对于良渚玉器、良渚文化的独特见解。这种当面请益的机遇,对于我这个小年轻来说恐怕比起前面提到的亲手摸“玉琮王”还要难得啊! 印象很深的是有一次在牟永抗老师家里,老先生开玩笑地说起,你这个小家伙,前几年好像老是跑到环城西路20号的考古所来玩的嘛,好像很无所事事嘛,是不是?其实还真有这回事。记得有一回好像还被牟先生不客气地批评了几句,说是小年轻应该把精力放在工作上,不要总是这样到处游荡。其实这话我还真听进去了,自那以后,我就再也不没事就往考古所跑了。

这本画册最终定名为《良渚古玉》,收录了110余件(套)良渚文化玉器精品,以良渚反山、瑶山出土玉器精品为主,同时也收录了当时在浙江省其他地县发现的良渚文化玉器精品,有不少是首次发表。在画册前附有长达数万字的文论,除“绪论”外又分为六章,分别是“源远流长的玉文化传统”“良渚玉器的重大发现”“璀璨多姿的良渚玉器”“原始的信仰崇拜”“不可思议的琢玉工艺”“良渚玉器的深远影响”。这样的编撰体例,在当时的良渚文化玉器研究中堪称一股清流。 这篇文论主要是陈文锦局长的手笔(我只是参与了其中第四、第五两章撰稿),但令我没想到的是,画册出版时居然也署了我的名字。那时我30岁还不到,看到我的名字和大名鼎鼎的北大老才子陈文锦局长并列在一起,心里除了自豪,更多的是由衷的感激。这本画册也给我带来了好运。两年后我申报文博副高级职称,这本《良渚古玉》画册就是我申报的主要材料,非常顺利地全票通过了评审。 终于等来给良渚“作传”机会我跟良渚的故事,仍在沿续。 可能是因为我参与编写了《良渚古玉》这本书,加上我本身有考古学的背景,2002年浙江大学出版社策划出版一套“长江文明丛书”,丛书主编陈剩勇和丛书策划黄宝忠把我也列为作者之一,初定的选题就是写关于良渚的一本。 我非常高兴地接下了这个任务,并开始准备编写提纲。但不巧后来出了点变故,有另一位作者也提出想写良渚这本,出版社出于某种综合的考虑,决定让我改写另一本关于四川三星堆遗址的《三星耀天府》。虽然有些不舍,但我也只好顾全大局。就这样,我挺遗憾地错过了一次给良渚作传的机会。 2010年,我调到浙江农林大学茶文化学院工作,跟着王旭烽老师去研究中国茶文化了。我本以为自己从此要跟考古文物渐行渐远了,谁知其实不然。我在学校开了一门公选课《考古探秘》,不曾想很受学生欢迎,成了全校最火爆的公选课之一。那时在快结课时,我经常会包一辆大巴,带同学到附近的考古发掘现场观摩。而去的最多的地方,竟然就是良渚文化遗址(因为离学校最近)。 记得2014年5月,我带学生到曾获当年国内十大考古发现之一荣誉的临平玉架山遗址发掘现场。那天考古人员刚刚清理出一座小墓,随葬有一件玉镯、一柄石斧和一个黑陶罐。遗物虽然不多,但巧的是良渚文化遗物的三个主要品类(黑陶、石器、玉器)竟然都齐全了,让同学们看得很是过瘾。后来我征得现场领队楼航兄的同意,让同学挨个用考古小铲在一个已清理完毕的探方内试着掘掘土,我跟她们说,不要小看这块土,这可是五千年前的土啊! 时光到了2016年,这一年杭州要举办G20峰会,为了向来自世界各地的嘉宾介绍杭州,杭州出版社邀请文史专家编写一本《杭州简史》,我被选中撰写其中“文明曙光”和“梦启钱塘”两章。 为撰写这本书稿,这年3月我带着我的两个研究生刘方冉和尤含悦,再次来到良渚八角亭考古队驻地采访刘斌所长。到这个时候我才知道,良渚考古又有了重大的突破:经过近十年不断的勘察、考古发掘,2006年底发现的良渚古城得以确认。这是长江下游地区首次发现的新石器时代城址,因其面积巨大,考古学家张忠培先生将其誉为“中华第一城”。 而到我此次来访时,省考古所又向外界发布了一个更加重磅的消息:在勘探调查的基础上,考古人员最终确认了分布于良渚古城西北部规模宏大的水利系统。这是迄今所知中国最早的大型水利工程,也是世界上最早的水坝系统。 超大规模的古城遗址和世界最早的水利设施的发现,足证良渚这块“水中的美好陆地”的确是实证中华五千年文明的圣地!我把这些重大发现尽数写进了《杭州简史》一书。后来听出版社编辑说,在当年秋天召开的G20峰会上,这本《杭州简史》(中英文版)被销售一空。

△《杭州简史》 事实上,我一直还想找个机会专门写一本关于良渚的科普读物。到2018年,机会果然来了。杭州出版社拟出版一套《印象杭州》丛书,共有五本,其中一本就是良渚选题。出版社和良渚管委会找到我,正式邀请我来执笔。但没有想到的是,等我书稿就快完成之时,出版社遗憾地通知我,因为种种缘故,这套丛书暂缓出版。我又错过了一次给良渚作传的机会。 有道是念念不忘,必有回响。良渚申遗成功之后,良渚的话题热度并没有减弱。2019年5月,杭州市委正式启动一套“杭州优秀传统文化丛书”编撰工作,拟分十个系列,准备以轻阅读、易传播的定位,面对青少年、文史爱好者推出,其中第一个选题赫然就是“良渚古城”!我在参加作者座谈会时,跟杭州出版社的尚佐文总编开玩笑地说,这一次,我可是当仁不让了。 事实上,因为这个选题的特殊性,的确也没有别的作者来跟我竞争,这个选题最终果然是确定由我来执笔。2020年3月,我正式跟出版社签订了编撰协议,书名暂定为《神秘的良渚王国》。多年的夙愿,终于得以实现,这距离我第一次参与编写有关良渚玉器画册的1995年,已过去四分之一个世纪了。 作者系杭州文史研究会理事、浙江农林大学文法学院教授

|