| 杭州城内有一北宋时期杭州知州沈遘所修水井,名为沈公井,它曾对杭州的水源供给起到重要作用,但今已不存。近代学者钟毓龙先生在《说杭州》中对其旧址进行考证,认为其在明清红门局范围内(今西湖大道南侧)。但笔者根据南宋及明代的材料复原,认为沈公井的位置应在今西湖大道北侧(大约在现今涌金门社区东南角,定安路与西湖大道交界口附近)。 问题的产生 (一)何谓沈公井 西湖在成为杭州旅游金名片之前,曾是为杭城人民提供生产生活水源的“母亲湖”。杭州一直遭受钱江潮水带来的地下水苦咸之扰,早在唐朝,李泌任杭州刺史时,就意识到治理杭州的首要问题,是要解决杭州人民的用水难,因此他在城中开挖六井(即相国井、西井、金牛池、方井、白龟池、小方井),引西湖之水供城中人民使用。嘉祐七年(1062)沈遘出知杭州,作为杭州人,沈遘更知道西湖对于杭州的重要性,因而他在六井之南新凿一口大井,名为南井,这口南井又被人们亲切地称为“沈公井”。 沈公井问世后,在两宋还经历了至少五次大规模修复。第一次是在北宋熙宁五年至六年(1072—1073),此时沈公井“沟庳而井高,水行地中,率常不应”,已不能发挥其原本的作用,于是“郡守陈述古疏涌金池为上、中、下,浣衣、洗马者不得及上池。列二闸于门外,其一赴三池而决之河,其一纳之石槛,比竹为五筒以引之,并河而东,绝三桥入于石沟,注于南井。水之所从来高,则南井常厌水矣。凡为水闸四,皆垣墙扃鐍以护之”。陈襄(字述古)的方法是先疏通涌金池并将其分为上、中、下三部分,设有两道闸门,其中一道设有石槛,再用竹质的筒状管道引水过三桥注入沈公井之中,这样就使沈公井有了新的水源。这次修复成果非常理想,因为涌金池的地势高于沈公井,这样的高低差使沈公井中的水得到了充分补给,也正因如此,熙宁六年(1073)大旱之时,江淮至浙右地区“井皆竭”,在大多百姓“以罂缶贮水相饷如酒醴”的情况下,钱塘人民还能有充足的水源来“饮牛马,给沐浴”。第二次修复沈公井是在元祐五年(1090),距离上一次修复已经过 18 年,此时正值苏轼任杭州知州,沈公井再一次废坏,居住较远的百姓不得不以七八钱一斛的价格去别处买水,军营的情况则更为严重。为了解决周围居民和军营“用水难”的问题,苏轼特意询问曾经参与 18 年前修复沈公井的老僧——子圭,子圭认为“熙宁中虽已修完,然不免以竹为管,易致废坏”,即其主要原因在于水管所用的材料是竹子,故而容易坏损。于是在子圭的指导下,这次修复沈公井选用了“瓦筒”作为材料,并用石槽来盛接,以达到“底盖坚厚,锢捍周密”的效果。苏轼又在距离井相对较远、取水不便的两个地方增设了两口井,便利了城中居民和附近军营的用水。为褒扬子圭在熙宁、元祐两次修井过程中的巨大贡献,苏轼上书为子圭求师号“惠迁”,至此沈公井又得“惠迁井”这一新称。第三次、第四次修复分别是在南宋乾道、绍熙年间, “乾道太守周淙重修。绍熙二年,谢丞相深甫尹临安重修”;第五次修复的记录在现今可见的宋代典籍中已不可查,但明成化时修撰的《(成化)杭州府志》(下简称《成化府志》)中提到“(沈公井)咸淳中,潜说友更作石筒,深广倍旧,水乃大至”。由此可见在南宋乾道、绍熙、咸淳年间都曾对沈公井进行过修缮工作。 (二)《说杭州》中的沈公井 近代学者钟毓龙先生对杭州的研究极其细致深入,其于杭州最著名的作品《说杭州》,对这座城市角角落落的“前世今生”都进行详细记述和考证,其中就提到“沈公井”。钟先生在《说杭州》中对于沈公井的记述如下: 继六井而起者,有南井。宋仁宗嘉祐中,沈文通守杭,于李泌六井之南,引湖水,绝河,东至美俗坊,为大井,曰南井,一名沈公井。至神宗熙宁间井废,郡守陈述古疏涌金池为上中下,浣衣、洗马者不得上池。列二闸于门外,其一,赴二池而决之河;其一,纳之石槛,比竹为五筒以引之,并河而东,绝三桥入于石沟,注于南井。至哲宗元祐间,井复废,民率以七八钱买水一斛。苏轼守杭,复命僧子圭治之,以其前修六井有成效也。子圭以瓦筒易竹,盛以石槽,而井复冽。轼请于朝,名其井曰“惠迁”。惠迁者,子圭字也。明代其地名沈公井巷,其旁有惠迁桥,皆以此名。后圈其地入红门局。桥废,而井亦无人知之。清末,红门局斥为民居,其中有石阑大井,是否即南井旧迹,不可知也。 本段文字的前篇对于沈公井的来源和修筑过程进行了回顾,从其由沈遘修筑讲起,再到陈述古、苏轼、僧子圭等人的修缮 ;后篇则考证其现在所在的位置,从明代的沈公井巷、惠迁桥到红门局,最终因为“井亦无人知之”,猜测红门局改建的民居中有口石阑大井,认为其可能是沈公井“旧迹”。 不仅如此,现代学者也不止一次确认了沈公井的位置,如由杭州市地名委员会办公室编纂的《杭州市地名志》中认为城中“南起红门局中段与诚仁里一弄相对,西折连红门局”的“大井弄”就是明代时的“沈公井巷”;再如刘晓伟《静水流深——杭州水井文脉寻踪》中精简《杭州市地名志》的说法,认为“大井弄南起红门局,北至涌金路”,且在书中配大井弄中水井照片。 然而,我们在对比清光绪时期的杭州地图和南宋《(咸淳)临安志》(下简写为《咸淳志》)中的《京城图》时发现,沈公井在南宋地图中的位置与钟先生所说“后圈其地入红门局”的位置仿佛出现了偏移而无法对应——南宋《京城图》中可以明显看到,惠迁井标识在涌金池至三桥一线河流之北,而后来的红门局却在涌金池至三桥一线河流以南,大井弄也是在该线以南的。因为隔了一条河,所以两个地址绝对不可能对应起来。因此本文试图通过回归、梳理南宋以来对于沈公井记叙的所有可见材料,来重新寻找这口古井的下落,并探讨出现误读的原因。 南宋至明代沈公井的位置 最早记载沈公井的文献是苏轼的文章《钱塘六井记》《乞子圭师号状》,除了《京城图》标识外,《咸淳志》在文字记述中也有颇多记载,可与地图对应起来。《咸淳志》中所载 :“国朝嘉祐中,沈礼部遘,字文通,为守日,金牛井已废,乃作南井。”又载 :“嘉祐中,太守沈公文通,又于六井之南,绝河而东,至美俗坊为南井。”从中可知在嘉祐年间,时任杭州知州的沈遘在唐代李泌所建的“六井”之南的美俗坊内又修一座大井,名为“南井”。而根据《咸淳志》对于这座“南井”位置的描述“南井,一名沈公井,一名惠迁井,在三桥西金文西酒库北,水口在丰豫门外龙王堂前分入”,其具体位置应该在三桥西侧、金文西酒库北侧。《咸淳志》有四幅很珍贵的南宋地图:《皇城图》、《京城图》、《西湖图》和《浙江图》。对照上述文本材料的叙述,再对照复原后的图像材料,我们能够很清晰地寻找到沈公井(即图中的“惠迁井”)在《京城图》的地理方位,将沈公井正确对应到“三桥西侧、金文西酒库北侧”的位置。此处要注意的是,图中清晰标出沈公井位于丰豫门涌金池往东入城的东西向河流(下简称“涌金入城河”)的北侧。

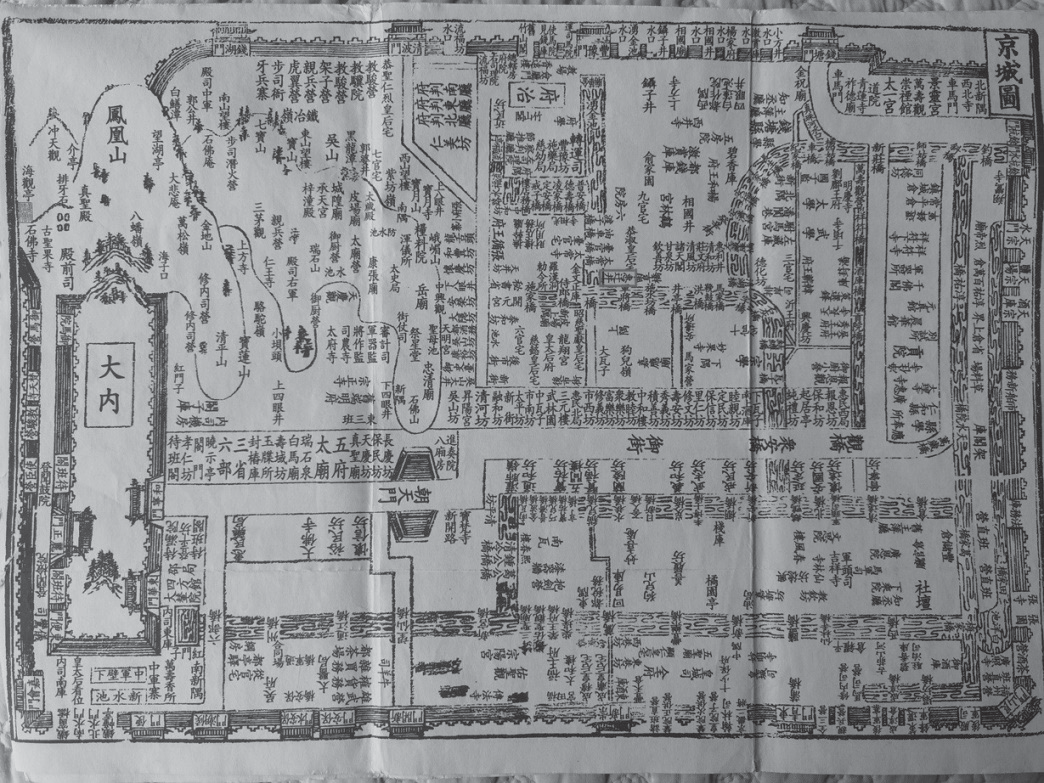

南宋《咸淳志》中的《京城图》

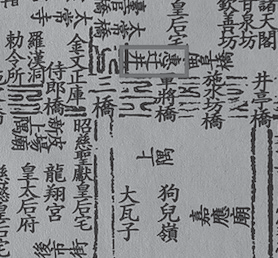

南宋《咸淳志》中的《京城图》局部 同时《咸淳志》中另一则信息“惠迁桥,即旧金文桥,介于西酒库、惠仙井之间,转北入三桥”也明确指出,“惠迁桥”(又名会仙桥、会迁桥、惠仙桥)在西酒库和惠仙井(惠迁井)之间。我们借助位置信息更清晰的清代《浙江省垣水利全图》为参考,可见会仙桥为南北走向的桥梁,横跨于东西向的涌金入城河之上。那么根据材料,惠迁桥(会仙桥)是在沈公井与西酒库(金文酒库)之间,西酒库(金同时《咸淳志》中另一则信息“惠迁桥,即旧金文桥,介于西酒库、惠仙井之间,转北入三桥”也明确指出,“惠迁桥”(又名会仙桥、会迁桥、惠仙桥)在西酒库和惠仙井(惠迁井)之间。我们借助位置信息更清晰的清代《浙江省垣水利全图》为参考,可见会仙桥为南北走向的桥梁,横跨于东西向的涌金入城河之上。那么根据材料,惠迁桥(会仙桥)是在沈公井与西酒库(金文酒库)之间,西酒库(金文酒库)据《京城图》是在河流的南侧,那沈公井只可能在涌金入城河的北侧。

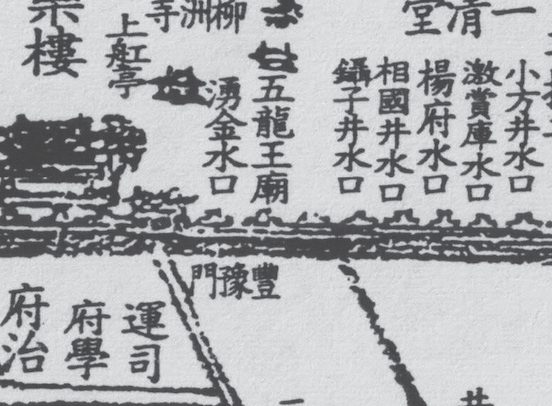

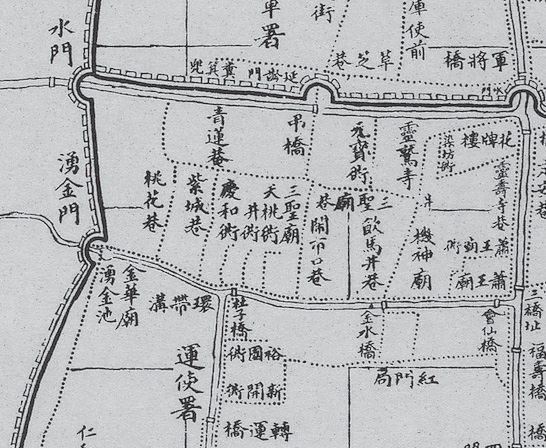

《浙江省垣水利全图》局部 至于沈公井的水口在“丰豫门外龙王堂前”,丰豫门即现在的涌金门。结合南宋“京城四图”中的《西湖图》,我们在丰豫门外能够清晰看到“五龙王庙”的所在位置,且在其南侧标有“涌金水口”的字样。依据《淳祐志》中对于涌金门水口的记录“涌金门水口又名沈公井或南井水口,通涌金池”,可明确“涌金水口”就是沈公井连通西湖、接通涌金池的入水口。当时西湖中的水通过明沟和暗沟两种形式输入城内,据《西湖游览志》记载,“尽宋已前,自钱湖门至钱唐门,引湖水入城者,为明沟五道,暗沟十五道……暗沟者,李泌所开六井,沈文通所开南井,苏轼所开新沟,通猫儿桥及雄武营者”,可知连通沈公井的管道采用暗沟形式。2015 年杭州市文物考古研究所在杭州市上城区涌金街道紫城巷地块的发掘中,首次揭露了与引西湖水入城有关的地下设施。根据考古报告,“于T3内发现的木管水沟 G1及与其沟通的水井 J5 和 J9 等遗迹,应与《咸淳临安志》所记的引西湖水以供城内居民取汲的诸井有关。尤其是 G1 的用材,与诸井曾“以木为管”相符……由于南宋时此地为诸井中镊子井及其水口所在处,因此 G1、J5、J9 等遗迹应与镊子井有关”。镊子井水口就位于沈公井水口(涌金水口)北侧,且发掘地紫城巷地块我们推测也是西湖水“绝河而东” 前的必经路线,因此我们可借由该地段发掘情况推想沈公井水口在南宋时期的重修情况,这正反映了当时用木质材料作为水管材料的修筑阶段,为我们研究当时水井管道提供了相当宝贵的考古材料实证。

南宋《咸淳志》中的《西湖图》

南宋《咸淳志》中的《西湖图》局部 如此一来,我们大致可以复原出沈公井水源入城至井的流动动向 :沈公井的水源来自西湖,水流从丰豫门水口(涌金水口)而入,通过“暗沟”的管道运输形式,一路向东,注入位于河流北侧的沈公井内。 到了明清,沈公井又多次出现在地方志书之中,其位置再次得以确认。沈公井巷的位置,在明《成化府志》中记载“(街)自涌金门从西而东过三桥至西文锦坊口南北……友助巷、何胡子巷、焦鸡巷、六房巷、新开路平安巷、石榴园巷、瓜荠巷、大丸巷、沈公井巷。以上街北”。可见沈公井巷在与涌金入城河并行的街道的北侧,又根据该街道过三桥,因而可以判断该街道位于河流的北侧,故沈公井巷在河流的北侧无疑。沈公井和沈公井巷的位置关系,第一可从该巷得名“沈公井巷”推出其应就在沈公井侧 ;第二《西湖游览志》中在沈公井巷一条下直接叙述了沈公井的源流和修建过程,推知沈公井巷和沈公井是直接联系的,位置也应当绑定,即井应当也在与涌金入城河并行的街道的北侧。 如此一来,我们已经可以确定明代沈公井的位置,再对照明清时期杭州城的地图可以发现,在河流之北的沈公井,并不在钟先生所描述的“后圈其地入红门局”的范围之内,而应该在北侧“萧王庙”之地。

光绪十八年(1892)浙江省城图局部 错误的源头及还原 那么,有文字记载和地图印证的在河流之北的沈公井,何以被人们误解其在河流之南呢?明清时期方志类书籍数量明显增多,对于城内各建置沿革的记载材料也更加丰富详细,这虽便利了我们跨越时代鸿沟追溯沈公井,但也因为资料纷繁,导致沈公井位置的相关记录出现了模糊和偏差,对我们追溯其方位造成了一定的困难,钟先生的错误恐怕就源于这一时段的记录。 在广泛搜集沈公井资料信息的过程中,我们发现,沈公井除了与金文酒库(西酒库)、会迁桥(惠迁桥)、三桥、沈公井巷等地名相联系之外,它还与“奉庆院”有着千丝万缕的关联,这可能成为我们追溯其问题的源头。 我们首先根据《咸淳志》寻找其在南宋时期的位置信息。《咸淳志》中所载“奉庆院,在坝西美俗坊。嘉泰元年,僧师智移郊台奉庆院为额”,可见此时奉庆院并未与沈公井形成直接的联系,只是两者同在“美俗坊”内。到了《成化府志》其载“沈公井,在西南隅修义巷奉庆院,井乃六井之一也”,沈公井的位置描述开始与奉庆院产生了联系。在明人所编、初刻于嘉靖二十六年(1547)《西湖游览志》中对这两者的位置连接关系更为直接 :“(南)井傍有奉庆院,宋嘉泰元年,僧智师建。又有小悟空寺,今废。”特别指出井“傍”奉庆院。再到万历年间,《(万历)钱塘县志》中记载 :“奉庆院,在惠仙桥南,宋嘉泰年建,傍有惠仙井。嘉祐中,郡守沈文通于六井之南,引湖水绝河,东至美俗坊,为大井曰‘南井’。熙宁间废,郡守陈密学重堞治疏涌金池,以竹为五筒引之,并河而东,绝三桥,于石沟注于南井。元祐间复废。民率以七八钱买水一斛。苏子瞻复命院僧子圭治之,以瓦筒易竹,盛以石槽。疏请于朝,即以子圭之号号其井曰‘惠迁井’。万历戊子,陈善甃井,赵鸣鸾建院,榜曰‘古奉庆院’。”此处特别提到了三点 :第一,“奉庆院傍有惠仙井”;第二,苏轼请来修井的子圭是“院僧”,暗指子圭即是奉庆院中人 ;第三,万历戊子年(1588),陈善重修该井而奉庆院也被赵鸣鸾重建,并题榜“古奉庆院”。除此之外对得名“惠迁井”至万历“甃井”之间近五百年的流变再无给出其他信息,包括对宋方志中记载的乾道、绍熙、咸淳的三次已知修井事件一概不提。 我们针对以上三点信息进行逐一分析。第一,“奉庆院傍有惠仙井”与《西湖游览志》中“(南)井傍有奉庆院,宋嘉泰元年,僧智师建”的表述十分类似,甚至可看作就是将《西湖游览志》中的这条信息进行了转述。第二,苏轼在元祐五年(1090)写下《乞子圭师号状》上奏表彰子圭的修井之功,文中提到子圭来自“多福院”,而奉庆院是修建于嘉泰元年(1201),其中相差一百余年,子圭又怎会是奉庆院的“院僧”?第三,我们可以看出奉庆院是经过重建的,井也是经过重修的,两者都并非一直延续下来的,又根据第二点看出《万历县志》作者可能有附会于古井古院的意图,我们推测可能是万历年间赵鸣鸾重修了 “古奉庆院”,但重修可能并非在奉庆院的原址上进行复原工作,而是取用了大概的方位,即在原奉庆院位置的临近地段进行,陈善又根据《西湖游览志》等的记载误将奉庆院旧址旁的一座井认作“沈公井”且对其进行重修。就此,原奉庆院和新奉庆院在形制上合二为一,在此后的文献记载中也就自然而然形成了等同、替代的关系 ;原沈公井与新奉庆院旁的“沈公井”自然也画上了等号。 如此一来,两者的关系就从同在“美俗坊”的大范围联系,到“奉庆院傍有惠仙井”的绑定关系,而“奉庆院”的位置“在惠仙桥南”,与其绑定的沈公井自然而然也被“移”到了河的南侧。钟先生的考察恐怕就是以此为原点,进行了一系列的推演得出“后圈其地入红门局”的结论。而此后包括《杭州市地名志》在内多本杭州研究书籍许是都参考了钟先生之说,将原涌金入城河(今约西湖大道一线)南侧的“大井弄”误认作“沈公井巷”。 我们回过头来再翻看 1914 年杭州地图,大概可以重现沈公井究竟所在何处。

1914 年杭州地图局部 在地图中有一条以杜子桥为起点,横贯东西的“沟水”,而从南宋《京城图》、《浙江省垣水利全图》、光绪十八年(1892)《浙江省城图》中都可证杜(渡)子桥与惠仙桥跨同一条河流,我们可以断定这段“沟水”就是当年的涌金入城河。在此沟水之南有“红门局”“大井弄”,为明代以来误判的沈公井所在之处 ;沟水之北有一“平和里”(大约现今涌金门社区东南角,定安路与西湖大道交界口附近),其中也有井的标识,此处恐怕就是沈公井原址所在,或者说沈公井原址与此处相隔不远了。 沈公井的其他几个小问题 (一)沈公井与金牛井 《成化府志》中记载“沈公井在美俗坊内,今西文锦坊北”,又“沈公井,在西隅修义巷奉庆院,井乃六井之一也”。此处编者将沈公井错当成了“六井之一”,与《咸淳志》中记载相悖,那么为何会出现这样的错误?这可能和南宋一部记述杭州城市风貌的著名笔记《梦粱录》有关,书中写道“惠迁桥西有井一而三名,曰沈公井、曰金牛井、曰惠迁井”,很明显作者吴自牧在此处将沈公井和金牛井(六井之一)混为一谈,造成了沈公井即是“六井之一”的错觉。 (二)沈公井与按察司 明嘉靖年间也曾修过地方志,查阅《(嘉靖)仁和县志》可见有 “沈公井在宋太学后,今为按察司基”的记载,似沈公井所在此地在明代业已变成按察司所在地。同样有此叙述的还存在于清康熙年间修 撰的《(康熙)杭州府志》:“沈公井,在宋太学后,今入按察司署中矣。”但根据《(嘉靖)仁和县志》中对按察司的位置记载“按察司,在纪家桥东。大门内往东,忠祐庙,王公祠内有水鉴亭”,这与前所 确认的沈公井大概位置差距过大。而且,就材料记载的地理范围而言,沈公井原址应在当时的钱塘县范围内,而非应记载在“仁和县志”中,因此疑此沈公井另有所指。 总结 总之,经过梳理现在可见的两宋文献和明代文献,结合南宋至近代地图,大致可以肯定沈公井的位置在现今西湖大道与定安路交界口北侧,而不是钟毓龙先生在《说杭州》中所提到的在明清红门局范围内。经过对材料按时间进行排列分析,发现明以前的材料均可证其在“北侧”的正确方位,而在明代的《西湖游览志》和《(万历)钱塘县志》中出现了偏差,其原因应当是在万历年间曾有一次对奉庆院的重建工作,而奉庆院与沈公井的连结关系使其都偏离了最初的位置。 那么,如何对历史问题进行剖析和还原?在这里或许可以提出一些思路:首先,回归最原始、最接近当时时代的材料,距离原始事件越近,为我们提供的信息大概率会更准确 ;其次,广泛收集、梳理相关问题的材料,从中发现问题演变的源流;最后,分析其可能出现问题的原因、情况,推演变化过程,尽力还原问题的原貌。 通过对沈公井位置问题的考证,我们可以看到历史记叙的过程中时常会产生的错误和偏差,并经过不同时代学者的放大扩展,使错误的印象嵌入我们的记忆中。经过对比宋、明两代学者对沈公井的记述,我们也可以发现,相较于宋人对于每一次修井都记述备至的严谨治学态度,明人在该问题的源流考证方面显示出更大的随意性和更粗略的态度,不仅没有记录中间长时段的演变流程、地点变迁和具体重修情况,甚至把时代和人物也随意附会,造成认知上的混乱。这虽不足以证时代治学之风的差异,但若将类似的问题研究叠加比较或可见一斑。同时,从这一事例中可见,各地所新订地方志中的一些内容并非完全准确。这样,一来在阅读使用时需要我们保持谨慎的态度,二来我们须不断发现和修正地方志中仍旧存在的问题,加强新修地方志的严谨性和准确性,从而使其发挥推动地方历史文化发展的最大作用。

|