| 宋代道学家杨时(字中立,1053-1135)继承北宋二程兄弟(程颢,字伯淳,1032-1085;程颐,字正叔,1033-1107)的道学思想,三传而有南宋朱熹(字元晦,1130-1200),在道学思想史上具有显著地位。北宋末年,杨时以谏议大夫和太学祭酒的身份,最早提出当时的危机源于王安石的新学思想,影响了南宋思想史的发展。这些观念的提出与杨时长期的思想探索和政治实践密不可分。

元丰四年(1081),29岁的杨时于河南颍昌问学程颢、程颐兄弟,南归之时程颢发出“吾道南矣”的感叹,开启了中国思想史上著名的“道南一脉”。杨时历任湖南浏阳知县、荆州府学教授以及浙江余杭、萧山知县等职务,北宋末年被召入朝,经历了靖康元年(1126)的金人围城。杨时任余杭、萧山知县分别为大观元年(1107)三月至二年十月、政和二年(1112)四月至三年冬,总计约三年时间。这一时期杨时的道学思想已经成熟,大力向门人传授。杨时思想研究的重要材料《龟山语录》四卷共有265条,其中“余杭所闻”“萧山所闻”达117条。杨时的亲传弟子陈渊(字知默,1067-1145)、罗从彦(字仲素,1072-1135)等人皆在杭州问学,相关资料在《龟山语录》中都有保存。在杭时期,不仅其讲学对于宋代道学发展和传播具有重要意义,而且这段为政经历影响其政治观点,在其晚年立朝的奏章中都有体现。本文将从杨时的杭州讲学背景、讲学思想以及政治观点三个方面,分析杨时任余杭、萧山知县时的道学思想和为政观念。

壹丨杨时杭州讲学与其门人 杨时余杭、萧山讲学的相关资料主要保存在《龟山语录》中,《龟山语录》四卷由何人记录,并无定论。中华书局版《杨时集》的整理者林海权认为《龟山语录》“荆州所闻”89条为杨时之婿陈渊所录,“京师所闻”35条、“余杭所闻一”22条由杨时之婿李郁所录,“余杭所闻二”53条由罗从彦所录,“余杭所闻三”27条由陈渊所录,“南都所闻”14条、“毗陵所闻”10条和最后的“萧山所闻”15条由罗从彦所录。判断的主要依据是清人张夏补编《宋杨文靖公龟山先生年谱》,然张夏所编《龟山年谱》增补了宋人黄去疾的《龟山先生文靖杨公年谱》以及清人毛念侍的《宋儒龟山杨先生年谱》,但其中不免臆断之处,需要予以注意。

日本学者市来津由彦在《陈渊的思想》一文中认为,“杨时各卷语录皆记有日期和地名,陈渊亦都在当地。而且语录的年代皆为陈渊师事之后,语录的记录或与陈渊有关。”孙逸超所编《默堂年表》中,考察陈渊的生平出处,亦认为“《龟山语录》为陈渊所录”。另外从陈渊《默堂集》的资料来看,杨时为荆州府学教授以及余杭知县时期,陈渊不仅在杨时身边问学,而且分别为自己的书斋写下《容斋记》和《存诚斋铭》。余杭所书的《存诚斋铭》中特别提到“大观元年,先生官于余杭,夏四月余自亲侧复来”,“亲”指在四明(宁波)居住的叔祖陈璀,“亲侧复来”应为陈渊先到余杭,后赴四明看望陈璀,再返回余杭。

陈渊《存诚斋铭》开篇记录“余尝问所以为道之方于龟山杨先生,先生曰:‘《大学》之书,圣学之门庭也,是可读而求之。’余退而学焉,观其言修身、齐家、治国、平天下之道,其本在于诚吾意而已……又辱教之曰:‘《中庸》之书,大道之渊源也,是可读而知之。’”杨时的四书以及“正心诚意”思想将在后文讨论,此处可见杨时任余杭知县时,陈渊不仅在其身边,还专门“因即县宇之东,旧屋数椽,治为讲习之所”,名为“存诚斋”。

陈渊以外,可考而知杨时门人罗从彦、陆棠、徐府都曾在余杭问学。罗从彦字“仲素”,“仲素”在“余杭所闻二”中共出现7次,可见罗从彦是此时在余杭问学的重要参与者,因而有观点认为该卷是罗从彦所记。但是如“余杭所闻三”中“渊因语”的表示,记录者陈渊自记其名而非字,亦有观点反对“余杭所闻二”为罗从彦所记。陈渊于大观二年作有《跋定交篇后》,由此可知杨时女婿陆棠(字敬思)亦在余杭问学。“其后敬思亦请昏于杨氏,又四年复会于余杭之官舍,日侍先生之侧。”陈渊、陆棠“日侍先生之侧”,可见当时都在杨时身边问学。另外“余杭所闻二”中记有“徐师川归洪州,欲不复来”。可知徐府(字师川)亦有余杭问学的经历。

还有两位学者郑修(字季常)和黄伯思(字长睿)亦曾到余杭、萧山拜见杨时。郑修于崇宁五年(1106)在京师向杨时问学,郑修为“太学博士”。《宋元学案》记载“郑修,字季常,不知何所人也”,王梓材增补“《北窗炙輠》云:‘龟山为余杭宰,郑季常本路提学。季常特迂路见龟山,执礼甚恭。’然不言是弟子,当在师友之间”。杨时任余杭知县时,郑修为本路提学,专程拜访杨时。《龟山语录》“余杭所闻”中,提及郑修之处多是回忆语,如:“言季常在京时,尝问‘正心’‘诚意’如何便可以平天下。”“谓与季常言。”“曾与季常论铸鼎。”“言季常曾问扬雄来。”等等,大概就是郑修以提学身份拜访杨时之后,二人的问答被陈渊等人用心记录下来。黄伯思的名字在《龟山语录》“南都所闻”和“萧山所闻”中皆有出现,可见黄伯思在南都(河南商丘)和萧山都有拜访杨时的经历。

综上所述,杨时任余杭、萧山知县之时,陈渊、罗从彦、陆棠、徐府等人在此长期问学,郑修、黄伯思亦有来访的经历。另据《龟山年谱》记载,政和三年(1113)杨时萧山任满,四年由京师返回。八月至十一月在余杭居住,十一月由余杭徙居毗陵。在此3个多月的时间,杨时写作《中庸解义》,惜已不传。总之,杨时官余杭、萧山时期,杭州已为二程洛学在江南地区发展传播的重要场所。

贰丨杨时杭州讲学的思想及其意义 杨时任职余杭、萧山时期,众多年轻的南方学者聚集,二程开创的洛学思想得以在江南地区传播。道学思想方面,本文将从四书体系、性命观以及正心诚意三个方面,以《龟山语录》余杭、萧山所闻的资料,分析杨时对二程道学思想的继承与发展。

四书体系 北宋二程以来,《大学》《中庸》《论语》《孟子》的“四书”体系在儒学中逐渐形成,最终以南宋朱熹的《四书章句集注》为代表,四书成为儒家学者的首要经典。四书的体系源自二程,二程提出“《大学》乃孔氏遗书,须从此学则不差”。“入德之门,无如《大学》。今之学者,赖有此一篇书存,其他莫如《论》《孟》。”《龟山语录》中,杨时反复向门人强调以四书为基础的学问体系。 八 《大学》一篇,圣学之门户。其取道至径,故二程多令初学者读之。盖《大学》自正心诚意至治国平天下只一理,此《中庸》所谓“合内外之道也”。若内外之道不合,则所守与所行自判而为二矣。孔子曰:“子帅以正,孰敢不正?”子思曰:“君子笃恭而天下平。”孟子曰:“其身正而天下归之。”皆明此也。(《龟山语录》卷二,“余杭所闻一”) 继承二程的观点,杨时指出《大学》为“圣学之门户”,初学之阶梯。《大学》的“八条目”与《中庸》“合内外之道”的思想皆体现了儒家由内及外,推己及人的工夫论思想。杨时进而举出孔子所说“子帅以正,孰敢不正?”(《论语·颜渊》)《中庸》中子思所说“君子笃恭而天下平”,以及孟子所说“其身正而天下归之”(《孟子·离娄上》),这些材料都强调个人的品德培养是经世致用、外在行道的基础。通过这样的说法,杨时向学者表明《大学》《中庸》《论语》《孟子》四书的思想具有共通性,可以互相诠释。

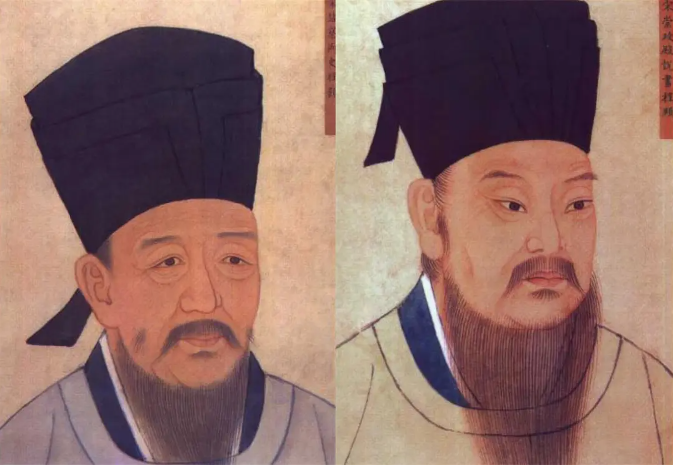

▲二程 二十八 孟子言“仁者如射”,盖生于子思“射有似乎君子”之说。言“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在”,盖生于孔子以“言必信,行必果”,为“硁硁然小人”之说。(《龟山语录》卷三,“余杭所闻二”) 三十九 《中庸》深处,多见于《孟子》之书,其所传也欤?(《龟山语录》卷三,“余杭所闻二”) 杨时举出孟子所说“仁者如射”(《孟子·公孙丑上》)与《中庸》“射有似乎君子”,以及孟子“大人者,言不必信,行不必果”(《孟子·离娄下》)与孔子“言必信,行必果,硁硁然小人哉!”(《论语·子路》),再次肯定孔子、子思、孟子的思想具有一贯性,可以综合理解。而且杨时肯定《中庸》与《孟子》二书在核心思想上的一致性,先秦有子思、孟子的“思孟学派”,杨时进而要求学者应将二书合在一起,体认道学思想。 十三 问:“《中庸》只论诚,而《论语》曾不一及诚,何也?”曰:“《论语》之教人,凡言恭敬忠信,所以求仁而进德之事,莫非诚也。《论语》示人以其入之之方,《中庸》言其至也。盖《中庸》,子思传道之书,不正言其至,则道不明。孔子所罕言,孟子常言之,亦犹是矣。”(《龟山语录》卷二,“京师所闻”) 此条资料可见,杨时要求学者将“四书”合在一起阅读的思想已为门人熟知,甚至门人提出一个非常关键的问题,《中庸》的核心思想“诚”为何不见于《论语》中孔子的论述。杨时回答,《论语》是为学入门之书,而“《中庸》言其至也”,“子思传道之书”。《论语》的重点在于教导学者由“恭敬忠信”而“求仁进德”,这样的为学工夫本身就是诚道的体现。《中庸》作为传道之书,不得不“正言其至”,必须清楚地表明孔子之道的核心思想。因此不仅《中庸》,孟子亦“常言之”,孔子、子思、孟子的思想仍然是一贯的。 二 “《伊川语录》云:‘以忠恕为一贯,除是曾子说方可信,若他人说,则不可信。’如何?”曰:“明道说,却不如此。”问明道说。曰:“只某所著新义,以忠恕为曾子所以告门人。便是明道说。” 问:“《中庸》发明忠恕之理,以有一贯之意,如何?”曰:“何以言之?”曰:“物我兼体。”曰:“只为不是物我兼体,若物我兼体,则固一矣。此正孟子所谓‘善推其所以为’者,乃是参彼已为言。若知孔子以‘能近取譬为仁之方’,不谓之仁,则知此意。”曰:“即已即物,可谓一否?”曰:“然。”(《龟山语录》卷四,“萧山所闻”) 程颐所言出自《程氏遗书》卷十五《入关语录》,“曾子言夫子之道忠恕,果可以一贯,若使他人言之,便未足信,或未尽忠恕之道,曾子言之,必是尽仍是”。然而其兄程颢认为“忠恕”是曾子继续向门人解释孔子的一贯之道,忠恕并非完全等同于一贯之道。杨时进而反对“物我兼体”,强调工夫次序应当由此及彼。杨时提出孟子所说“善推其所为”(《孟子·梁惠王上》)以及孔子所说“能近取譬,可谓仁之方也已”(《论语·雍也》),都是强调由己及物、即己即物的为仁思想。《中庸》的忠恕思想亦与此一致,因而一贯之意并非物我兼体,而是由此及彼的为学工夫。 通过这样的解释,杨时指出《大学》《论语》《中庸》《孟子》四书的根本思想是一致的,然而由于写作的目的和对象之不同,论述的内容和重点亦有所差异。整体而言,四书思想前后一贯、互为诠释,可以视作一个完整的体系。 孟子在儒学思想中占据重要位置,二程明确指出“孟子有功于道,为万世之师”,“圣人之学,若非子思、孟子,则几乎息矣”。孟子以后,儒家的圣人之道不传,唐代韩愈以来的儒家道统观念也被杨时继承。 一 扬雄云:“多闻,守之以约;多见,守之以卓。”其言终有病,不如孟子言“博学而详说之,将以反说约也”为无病。盖博学详说,所以趋约;至于约,则其道得矣。谓之守以“约”“卓”于多闻多见之中,将何守?见此理分明,然后知孟子之后其道不传,知孟子所谓“天下可运于掌”为不妄。(《龟山语录》卷三,“余杭所闻二”) 二十六 自孟子没,王道不传,故世无王佐之才。既无王佐之才,故其治效终不如古。若要行道,才说计较要行便不是,何故?自家先负一个“不诚”了,安得事成?刘向多少忠于汉,只为做计较太甚,才被看破,手足俱露是甚模样。(《龟山语录》卷四,“余杭所闻三”) 杨时明确提出“孟子之后其道不传”。扬雄所说“多闻,守之以约;多见,守之以卓”(《法言·吾子》)与孟子“博学而详说之,将以反说约也”(《孟子·离娄下》)相比,杨时认为孟子“博学而详说”之后,再以反说约,即孔子下学而上达的求道工夫。然而扬雄在多闻多见以外再以“约”“卓”而约束,割裂了“下学”与“上达”的内在联系,其工夫失去了一贯性。从道统观念而言,杨时认为孟子以后道统失传。

▲孟子 “孟子没,王道不传”,从政治角度来看儒家的政道同样丢失,“无王佐之才,故其治效终不如古”。从杨时的角度来看,儒家政道的一个关键标准就是“何必曰利?亦有仁义而已矣”。(《孟子·离娄下》)士人行为仅仅基于功利的计较就是“不诚”,不能以天理仁义而“行道”。杨时以汉代刘向为例,只因“计较太甚,才被看破”,刘向仍不免功利之心。杨时在其《史论》中评价刘向“不知义命之归,故一蹶而不振”。为政行道的关键是孟子所言的“仁义”,“君子之去小人,又非智谋之足恃也,亦有吾之仁义而已”。

十五 孟子所言,皆精粗兼备,其言甚近,而妙义在焉。如庞居士云:“神通并妙用,运水与搬柴。”此自得者之言,最为达理。若孟子之言,则无适不然,如许大尧、舜之道,只于行止疾徐之间教人做了。(《龟山语录》卷四,“萧山所闻”) “孟子所言,皆精粗兼备,其言甚近,而妙义在焉。”对于孟子,杨时不吝赞美。以唐代庞蕴所言“神通并妙用,运水与搬柴”做类比,皆是达理自得之言。然而《孟子》书中反复提倡尧舜之道,但是“只于行止疾徐之间教人做了”,尧舜之道不离具体的人伦日用,这点也是与杨时体用兼举的思想是相贯通的。百姓的人伦日用中不仅有“神通妙用”,更是实现尧舜之道的途径和基础。 十四 《孟子》一部书,只是要正人心,教人存心养性,收其放心。至论仁、义、礼、智,则以恻隐、羞恶、辞让、是非之心为之端。论邪说之害,则曰“生于其心,害于其政”。论事君,则欲格君心之非,正君而国定。千变万化,只说从心上来。人能正心,则事无足为者矣。《大学》之修身、齐家、治国、平天下,其本只是正心诚意而已。心得其正,然后知性之善。(《龟山语录》卷三,“余杭所闻二”) 杨时认为《孟子》一书的核心思想就是“要正人心,教人存心养性,收其放心”。无论是人之本性的仁义礼智,还是讨论“邪说之害”以及事君之道,孟子皆从心上而谈。《大学》八条目中外在“修身、齐家、治国、平天下”的根本在于内在的“正心、诚意”。从个体的心上做道德修养的工夫,不仅是《孟子》还是儒家思想的基本观点。这与杨时经常强调的《中庸》“合内外之道”亦是一致的,内在“存心养性”的道德修养是外在行道的前提,因而《孟子》书中特别强调“正人心”“收放心”“心得其正,然后知性之善”。 四十二 孟子直是知命。滕文公以齐人筑薛为恐,问救之之术,而对以“君如彼何哉?强为善而已矣”。以“竭力事大国,则不得免”,问安之之道,而对以“太王居邠,不以其所养人者害人”,而继之以“效死不去”之策。自世俗观之,可谓无谋矣,然以理言之,只得如此说。舍此则必为仪、秦之为矣。凡事求可、功求成,取必于智谋之末而不循天理之正者,非圣贤之道也。天理即所谓命。(《龟山语录》卷三,“余杭所闻二”) 滕国为齐楚之间的小国,孟子向滕文公提出“强为善而已矣”,“不以其所养人者害人”(《孟子·梁惠王下》)。杨时指出以当时之形势,从天理而言“只得如此说”。否则以世俗功利的角度“凡事求可、功求成”,那么孟子“可谓无谋”,没有任何立见成效的对策。但是孟子恰恰是不愿“取必于智谋之末而不循天理之正”,孟子之说才是真正的知命、遵循天理的圣贤之道。在战国纷争兼并的时代,孟子绝不因帝王的利益而伤害民众,始终贯彻以民为本的天理之正,这是孟子思想的可贵之处。 如上所述,杨时强调《大学》《论语》《中庸》《孟子》四书的内在思想具有一贯性,尤其是《孟子》一书“精粗兼备,其言甚近,而妙义在焉”,在儒家经典中尤为重要。有关四书和五经的关系,程颐提出“尝语学者,且先读《论语》《孟子》,更读一经,然后看《春秋》。先识得个义理,方可看《春秋》。《春秋》以何为准?无如《中庸》”。程颐已经列出由《论语》《孟子》《中庸》“先识得个义理",然后“看《春秋》”的读书为学之序。四书与《春秋》乃至五经的根本思想都是一致的。 十七 因言秦、汉以下事,曰:“亦须是一一识别得过。欲识别得过,须用着意六经。六经不可容易看了。今人多言要作事须看史。史固不可不看,然六经先王之迹在焉,是亦足用矣。必待观史,未有史书以前,人何以为据?盖孔子不存史而作《春秋》,《春秋》所以正史之失得也。今人自是不留意六经,故就史求道理,是以学愈博,而道愈远。若经术明,自无工夫及之;使有工夫及之,则取次提起一事,便须断遣,处置得行,何患不能识别?”(《龟山语录》卷二,“余杭所闻一”) 二程以来的道学传统中,史论是一个非常重要的方面。秦汉以下的历史事件,杨时一方面承认“一一识别得过”的必要性,另一方面要求学者先“着意六经”,即程颐所说“先识得个义理”。六经中杨时举出《春秋》,认为孔子作《春秋》“所以正史之失得”。杨时批评脱离六经的义理而“就史求道理”,这是“学愈博而道愈远”的根源所在。若圣人的义理经术明,则学者“提起一事,便须断遣,处置得行”,以天理行道,处置得当。这段材料中虽然杨时没有提及程颐所言的由四书以至《春秋》的读书之序,但是此则材料出自《程氏遗书》卷十五,《龟山语录》中引用的程颐之言多来自此卷,可见此卷已在杨时及其门人中已经普遍流行。由四书以至《春秋》的读书之序,亦当为众人所了解。读史之前识得义理,需要首先从四书中求。 《龟山语录》“余杭、萧山所闻”的资料反映了杨时继承二程以来的四书体系,进一步强调四书的思想具有内在的一贯性。杨时确立正心诚意、由此即彼、合内外之道的思想,这些被南宋朱熹继承,最终以《四书章句集注》确立了儒家经典中的核心地位,成为道学思想阐发的基本文献。 性命观 心性思想是二程道学的重要内容,阐发洛学的心性观,批评当时流行的其他心性思想是《龟山语录》中杨时教导门人的主要内容。杨时确立“心不可无,性不假修”的基本观点,发展了二程以来的心性思想。 二十五 扬雄云:“学所以修性。”夫物有变坏,然后可修;性无变坏,岂可修乎?性不假修。故《中庸》但言“率性”“尊德性”,孟子但言“养性”,孔子但言“尽性”。(《龟山语录》卷三,“余杭所闻二”) 扬雄《法言·学行》中提出“学者,所以修性也。视、听、言、貌、思,性所有也。学则正,否则邪”。杨雄认为人具有看、听、说、表情以及思考的基本能力“性”,这些朴素的能力若得到“学”加以修饰,则能够得其正,发挥出善的一面。杨时举出《中庸》“率性”“尊德性”,孟子“养性”(“存其心,养其性,所以事天也。”《孟子·尽心上》)以及孔子“尽性”(“唯天下至诚,为能尽其性。”《中庸》),这些都表明人之本性天然具足,不假修饰。人性本善,具足圆成,这是杨时从二程继承而来的基本观点。 十四 孟子遇人,便道性善。永叔却言圣人之教人,性非所先。永叔论列是非利害,文字上尽去得,但于性分之内全无见处,更说不行。人性上不可添一物。尧、舜所以为万世法,亦只是“率性”而已。所谓“率性”,循天理是也。外边用计用数,假饶立得功业,只是人欲之私,与圣贤作处,天地悬隔。(《龟山语录》卷三,“余杭所闻二”) 这段资料延续上文杨时所说“《孟子》一部书,只是要正人心……心得其正,然后知性之善”,紧接着提出“孟子遇人,便道性善”。杨时所说“永叔却言圣人之教人,性非所先”,这一观点源自欧阳修的《答李诩·二》,对于“今世之言性者多矣”,欧阳修提出“夫性,非学者之所急,而圣人之所罕言也”。欧阳修以《易》《春秋》《诗》《书》不言性,《论语》《中庸》等书言性之处亦不过“因言以及之,而不究也”,“为君子者,修身治人而已,性之善恶不必究也”。无论人性善与不善,学者“修身治人”的工夫都是不可或缺的,所以欧阳修认为“性非学者之所急”。 杨时在肯定欧阳修“文字上尽去得”的同时,指出其“于性分之内全无见处”。基于二程的观点,杨时表示人性天然具足,“不可添一物”。《中庸》所说“率性之谓道”,并非欧阳修所言“明性无常,必有以率之”,而是人性即天理的“循天理”而为。不是以后天的工夫修性,而是依照本然之性而践行,二者有着根本的不同。杨时提醒学者,失去本然之性的主宰,为学工夫必然会“外边用计用数",所立之功业不过“人欲之私”,“与圣贤作处,天地悬隔”,其行为无法具有普通性。 二十三 言荆公云:“‘天使我有是之谓命,命之在我之谓性。’是未知性命之理。其曰‘使我’,正所谓使然也。然使者可以为命乎?以命在我为性,则命自一物。若《中庸》言‘天命之谓性’,性即天命也,又岂二物哉?如云在天为命,在人为性,此语似无病,然亦不须如此说。性命初无二理,第所由之者异耳。‘率性之谓道’,如《易》所谓‘圣人之作《易》,将以顺性命之理’是也。”(《龟山语录》卷三,“余杭所闻二”) “天使我有是之谓命,命之在我之谓性,性之在物之谓理”,源自邵雍的《观物外篇》,作者的出入暂且不论,杨时指出“使我”二字表明“未知性命之理",将“命”与“性”看作两物,合“命”与我而有“性”。对此,杨时从《中庸》“天命之谓性”一句提出“性即天命”“性命初无二理”,天命与性只是言说角度不同而分别命名。严格地强调天道性命相贯通,反对性命割裂,这是杨时的基本思想。对于“率性之谓道”一句,杨时举出《周易·说卦》“圣人之作《易》也,将以顺性命之理”。"易”与“性命之理”并非两物,易是性命之理的具体规范,人之行道需要率性循天理而为。《中庸》首句的天命、性、道都不过是同一本体的不同展现。 三十七 仲素问:“横渠云‘气质之性’,如何?"曰:“人所资禀固有不同者,若论其本,则无不善。盖‘一阴一阳之谓道’。阴阳无不善,而人则受之,以生故也。然而善者其常也,亦有时而恶矣。犹人之生也,气得其和,则为安乐人;及其有疾也,以气不和,则反常矣。其常者性也。此孟子所以言性善也。横渠说气质之性,亦云人之性有刚柔、缓急、强弱、昏明而已,非谓天地之性然也。今夫水,清者其常然也,至于汩浊,则沙泥混之矣。沙泥既去,其清者自若也。是故君子于气质之性,必有以变之,其澄浊而求清之义欤?”(《龟山语录》卷三,“余杭所闻二”) 张载提出“形而后有气质之性,善反之则天地之性存焉。故气质之性,君子有弗性者焉”。“气质之性”由此成为道学思想的重要概念。对于罗从彦的提问,杨时指出“气质之性”表示“人所资禀固有不同者”,而本然之性“则无不善”。人所禀之气有“和”与“不和",人之性格有刚柔、缓急、强弱、昏明的不同,但是不能将此混同于本然的天地之性。程颢提出“夫所谓‘继之者善’也者,犹水流而就下也。皆水也。有流而至海,终无所污,此何烦人力之为也?有流而未远,固已渐浊;有出而甚远,方有所浊。有浊之多者,有浊之少者。清浊虽不同,然不可以浊者不为水也。如此,则人不可以不加澄治之功。故用力敏勇则疾清,用力缓怠则迟清,及其清也,则却只是元初水也。亦不是将清来换却浊,亦不是取出浊来置在一隅也。水之清,则性善之谓也”。水之清犹本性之善,沙泥相混而清浊程度的表现不同,但这并不影响原本的水之清。泥沙之喻是道学思想中说明先天之性善与后天之善恶混的重要比喻,杨时完全继承二程的观点,并要求学者“澄浊而求清”,复归本然之性善。而且与扬雄的“修性”说不同,本然之性不会因人的工夫而有任何增减变化。 一 横渠言:“性未成则善恶混,故亹亹而继善者斯为善矣。恶尽去则善因以亡,故舍曰善而曰成之者性也。”伯思疑此,以问。公曰:“不知横渠因何如此说。据此说,于《易》之文亦自不通。”却令伯思说。 伯思言:“善与性,皆当就人言。继之为说,如子继父,成乃无所亏之名矣;若非人,即不能继而成之。”曰:“不独指人言,万物得阴阳而生,皆可言继之。善亦有多般。如干之四德,有仁、义、礼、智之不同。后人以配四时。若如四时,则春固不可为秋,冬固不可为夏,其实皆善也。元者,特善之长也,固出于道,故曰继之者善。性则具足圆成,本无亏欠,要成此道,除是性也。今或以万物之性为不足以成之,盖不知万物所以赋得偏者,自其气禀之异,非性之偏也。孔子曰:‘天地之性,人为贵。’人之性特贵于万物耳,何常与物是两般性?”(《龟山语录》卷四,“萧山所闻”) 张载所言“性未成则善恶混,故亹亹而继善者斯为善矣。恶尽去则善因以亡,故舍曰善而曰成之者性也”。杨时对此则资料似乎并不熟悉,但是对于“善与性,皆当就人言”之说,杨时依据二程万物皆禀赋天理的观点,表示天地万物皆是“得阴阳而生”,与人相比并无不同。但是《孝经》中孔子提出“天地之性,人为贵”。杨时认为人性之贵在于人之气禀优于万物,而非本然之性有所不同。人性“具足圆成,本无亏欠”,只有率性而行才能成道。 综上可见,杨时完全继承二程本性具足的观点,分别批判了当时流行的扬雄修性说、司马光性非所先说以及邵雍(误作王安石)的性命为二说。同时吸收张载“气质之性”的观点而补充“天命之性",以此说明现实世界中人与物不同以及人与人之间的差异。在具体的工夫论上,一方面杨时要求学者率性(本然之性)循天理以行道,另一方面变化气质,澄浊而求清。这些都是对二程思想的继承和发展,影响了后世的性命观。

|