|

与河东运河相连的宁波内河及岸边建筑 1908年,恩斯特·柏石曼摄。 进入20世纪20年代,中国本土照相馆和摄影师渐渐走向成熟,在摄影领域发挥重要作用,成为中国摄影的主要力量。

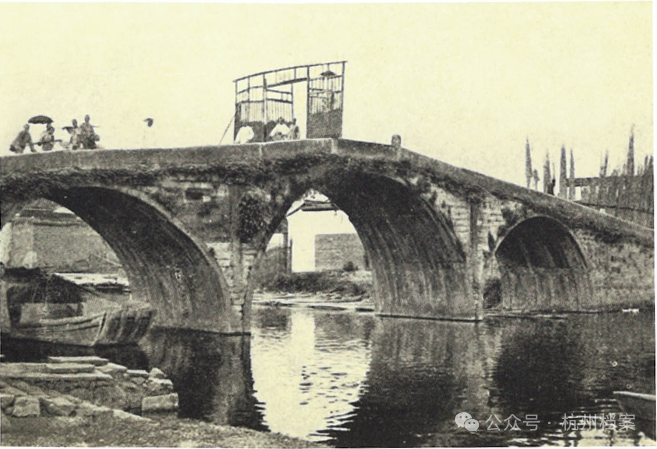

杭州东河太平桥 1909年,威廉·埃德加·盖洛摄。 杭州二我轩照相馆创立于光绪二十二年(1896年),是最早参与当地风光拍摄的照相馆之一。1910年6月,由二我轩拍摄制作的西湖风光照片册《西湖各景》,获得南洋劝业会金牌奖,1915年又获得美国巴拿马世博会金奖,一时成为当时照相馆中的明星。

山阴道上 1920年代,杭州二我轩照相馆摄。 1937年,抗日战争全面爆发后,日本政府对影像拍摄进行管控,但吴中行、郎静山、黄笃初、金石声、郭锡麒、赫达·莫里逊、德米特里·凯瑟尔等中外摄影家依旧坚持拍摄,他们用自己的作品展现了20世纪三四十年代大运河的风景风貌和人文生活。

杭州城的筑路工人 1914年,尤金·阿尔弗雷德·狄尔耐摄。 中华人民共和国成立后,大运河影像文化伴随着运河修复整治的水利工程,伴随着记录运河沿线人们的精神面貌而显得多姿多彩。

苏州天平山附近运河边的纤夫 1930年,金石声摄。 2014年中国大运河申遗成功,大运河影像创作、展示和传播迅速兴盛。

苕溪上的渔船 1940年,郭锡麒摄。 2019年大运河文化带建设纳入国家战略后,大运河影像文化进入系统的创作、展示、研究、出版、传播新阶段,大运河影像文化建设走向更加繁荣的局面。

吴门归棹 1933年,郎静山摄。 在至今160余年的大运河历史中,虽然大运河几经变迁,但拍摄大运河的快门声却不曾停息。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|