| 全面的素质教育 流亡时期的浙江大学,李约瑟赞誉它是“东方的剑桥”。新中国成立之后,竺可桢校长和王淦昌、贝时璋、蔡邦华教授等师生50余人,奉调参加中国科学院的筹建工作。不完全统计,他们先后为中科院筹建30多个研究所,开拓了许多学科的新领域,先后当选为中科院中国工程院院士的原浙大师生共70余位,其中史地系教授有谭其骧、任美锷、黄秉维3位,学生有叶笃正、施雅风、陈吉余等共7人。路甬祥校长也在继任竺可桢出任浙大校长13年之后,又继任科学院第四任院长。浙江大学人才辈出,为新中国培育和储备了大批优秀人才。以院士为例,在旧中国的科研机构中,浙大仅次于原地质调查所。毫无疑问,这是与两个单位当时所受的政治干扰相对较少,学术气氛比较浓厚,环境比较宽松有一定关系。我从一个普通本科学生的感受,深深地庆幸自己能够得到比较全面的素质教育,能够得到塑造自我的千载难逢的机遇。 作为师范学院的本科生,当时选课有很大的自由度。我除了修习陈逵教授的“英诗选读”这样的古典英语课程之外,还选修了丰子恺先生的“艺术欣赏”,初步了解一些构图、造型、色彩的基本法则,选修了陈立教授的“试验心理学”,了解色盲、视觉测距、催眠的原理和热感与痛觉的误区。当时完全没有预料到,这些知识,后来在我研究地图学、航空视察、遥感图像处理、人机相互作用、地学多维图解、地图信息图谱等等问题中,能够发挥作用。 在地理学的专业课程中,我更加兴趣泛滥。我选修了涂长望教授的大气物理和天气预报,他教我们识别云的类型、熟悉气象电报,填绘天气预报图;任美锷教授讲授经济地理,让我和杨利普去野外实习填绘土地利用图。黄秉维教授讲授自然地理课程,更像是流水作业线:他亲自写讲义,由孙盘寿、张汉松两位同学刻印蜡纸,我协助编绘插图和教学挂图。我们算是勤工俭学。忙不过来的时候,同学们都来帮忙。张其昀、涂长望、顾谷宜几位教授的讲义,大都采取类似的形式。我们觉得这些讲义能反映老师最新的见解,又有学生的直接参与,倍感亲切。叶良辅教授病重,我刚作为助教,代他上普通地质学课程。比我低一班的女同学担心我怯场,声明不抬头看着我,但我却泰然自若地讲下去,就是由于直接参与过讲义的编写整理工作,心中有底。作为助教之一,分管地图库和绘图室。我对3万多幅旧地形图大都作了“读图”卡片。记述每幅图上构造、地貌、景观的特点,掌握大量典型的案例,不仅后来我在接替“中国自然地理”和“地图学”课程的时候,比较得心应手,而且编绘“中国地形鸟瞰图集”、研究中国地图概括的区域指标的时候,分析判读航空、卫星像片的时候,我都有“似曾相识”的感觉。 我也尽可能多选习一些历史学的课程。张荫麟教授的中国通史、陈乐素教授的宋史、顾谷宜教授的世界通史、王庸教授的地理学史、张其昀教授的“中国历史上伟大的教育家”,都使我们大开眼界,诱发了我对科学史研究的浓厚兴趣,在王庸教授的指导下,帮他编写《中国地图学史》,狗尾续貂,负责鸦片战争以后的近代史的两章。后来自己扩展到世界地图史的研究,为推动中国古地图集、国家历史地图集的编纂以及测绘科学技术史的研究、地图学十二年规划的制订,都有赖于当年极其微薄的历史知识和史学方法。最近又想努力推动遥感考古和我国“数字城市”的本土化的研究,更感到历史知识和史学方法的功底太差。感到当时身在史地系,而历史学的太少,非常遗憾。 史地学系的优势,是对时间和空间的统一和同步与对人文和自然关系的协调发展的综合研究。从现代的观念来看,史地兼修,是有助于系统分析、动态分析与可持续发展的研究的。正是地球系统科学所必需的综合观点和系统方法。博古通今,有助于把万年为尺度的地质演化的历史和几千年、几百年和几十年的史前文化和近、现代环境变迁、全球变化衔接起来,古为今用,对未来作出预测和预报。有利于提高科学预测和决策的可信度。史地系的课程,不仅给予我知识,更重要的为我建立起时空尺度和概念打下了初步的基础。使我至今在研究卫星遥感对地观测、应用全球定位系统数据、建立地理信息系统网络......等等高新技术手段时,能够在脑子里比较准确地把握时空尺度和建立时空模型。 学海无涯,科学知识是永无止境的,掌握科学方法和科学精神是至关重要的。史地系的课程比较多,知识面比较宽,职业性的适应能力是很广的。就我在师范学院史地系的同班10位同学来说,蔡钟瑞后来成为工程地质专家,宋铭奎成为水利总工程师,孙盘寿、杨利普在科学院从事地理科学研究工作,刘宗弼在社会科学院从事历史地图工作。钱炜、詹溶庆坚持教育工作,成为优秀、模范教师,他们就业之后,触类旁通,举一反三,把本科时期的知识,融化到他们的事业或学术中去,都聚焦形成自己闪光的亮点。我临近毕业的时候,由于选课很乱,系主任煞费苦心地一门又一门彼此替代,教务处高抬贵手,才算勉强通过。回想起来,我似乎是在按照自己的意愿锻造自己。我选习了许多工具课程,如数理统计方法之类,减少了一些知识性课程,如世界地理等等,使我在后来的工作中受用不尽,也并没有影响我从事地球信息科学和数字地球战略方面的探索研究工作。 实践出真知 我们牢牢记住浙大的校训——“求是”。史地系很重视学生野外考察和社会实践的锻炼,师生们代代相传成为传统。

竺可桢校长题写的“求是精神” 学校刚由宜山迁到遵义,喘息未定,史地系就举办徐霞客逝世300周年纪念活动。竺可桢校长亲自主持学术报告会,教授们纷纷发表演讲。弘扬热爱祖国河山,热爱自然,身体力行的探险家精神。宣传浙大正在沿着徐霞客当年的足迹前进着,让我们学生也引以自豪,坚定攻读史地系的专业思想,印象非常深刻。后来,我在岩溶研究、航空遥感实验和西部开发等科研任务中,都没有忘记精读《徐霞客游记》,联系实际,写下自己的学习心得。徐霞客的光辉形象,几十年来成为我这个“二等残废”的病躯走南闯北、坚持野外考察工作的驱动力,特别是对西南地区和岩溶地貌的偏爱。因为20世纪 50 年代对峰林、洞岩地貌的分类和制图的工作,我和任美锷教授一道,荣获国际岩溶学会首届贡献奖。 史地系一贯重视地图学的知识和技能训练。当年专门敦请沙学浚、李海晨两位曾在德国攻读过地图科学的教授来校任客座教授。在谭其骧、任美锷教授的指导下,由王心安、吴贤祚两位工程师负责绘图室,培养一批又一批青年教师接班开设地图学课程。无论是学地理或学历史的师生,都鼓励参与地图的实际编制工作,蔚然成风。在抗战烽火的岁月里,用白规笔和石版印刷发行套色教学挂图。回到杭州之后,宋唏和我编绘了图文并茂的“西湖图景”,杭州解放后,陈吉余、阚家蓂参加编制杭州城市大挂图,还绘制了分散在杭州城内外的浙大校舍鸟瞰图,雕刻铜版印刷。还精心雕塑出全中国和杭州、南京和台湾等几组地理景观教学模型,向全国发行。通过这些微不足道的实践,掌握了地图生产的工艺技术,培养了大批对地图感兴趣的专家;人才辈出,硕果累累。例如在 1954-1957 年间,台湾中国文化大学在原史地系主任张其昀先生的主持下,由贺忠儒等帮助,编制出版5卷中国大地图集;1980-1985年间,谢觉民教授主编的“ATLAS of China”在美国问世;1958年,竺可桢先生亲自主持国家大地图集编纂委员会,历时10 年,先后编制出版了自然、普通、经济、人口和农业 5 卷大型地图集,谭其骧先生主持的杨守敬历史地图集8卷。黄永砥在华东师大,开设地图学课程,先后编制出版了“中国教育地图集”和“中国老年地图集”,都是由当年浙大史地系的师生主持完成的。浙大史地系对于中国地图科学发展的历史影响,是不言而喻的。 “中国地形鸟瞰图集”的彩绘手稿,我也是在浙大史地系工作时期完成的。它的地球三维立体显示的设计,也是从制作全国立体模型得到的启发。1998年,美国地理学会颁发了奥•米纳地图学金奖,Robinson与我并列。就是由于我们各自代表东西半球,先于 Appollo 遥感图像而鸟瞰地球这一比较新颖的构思。

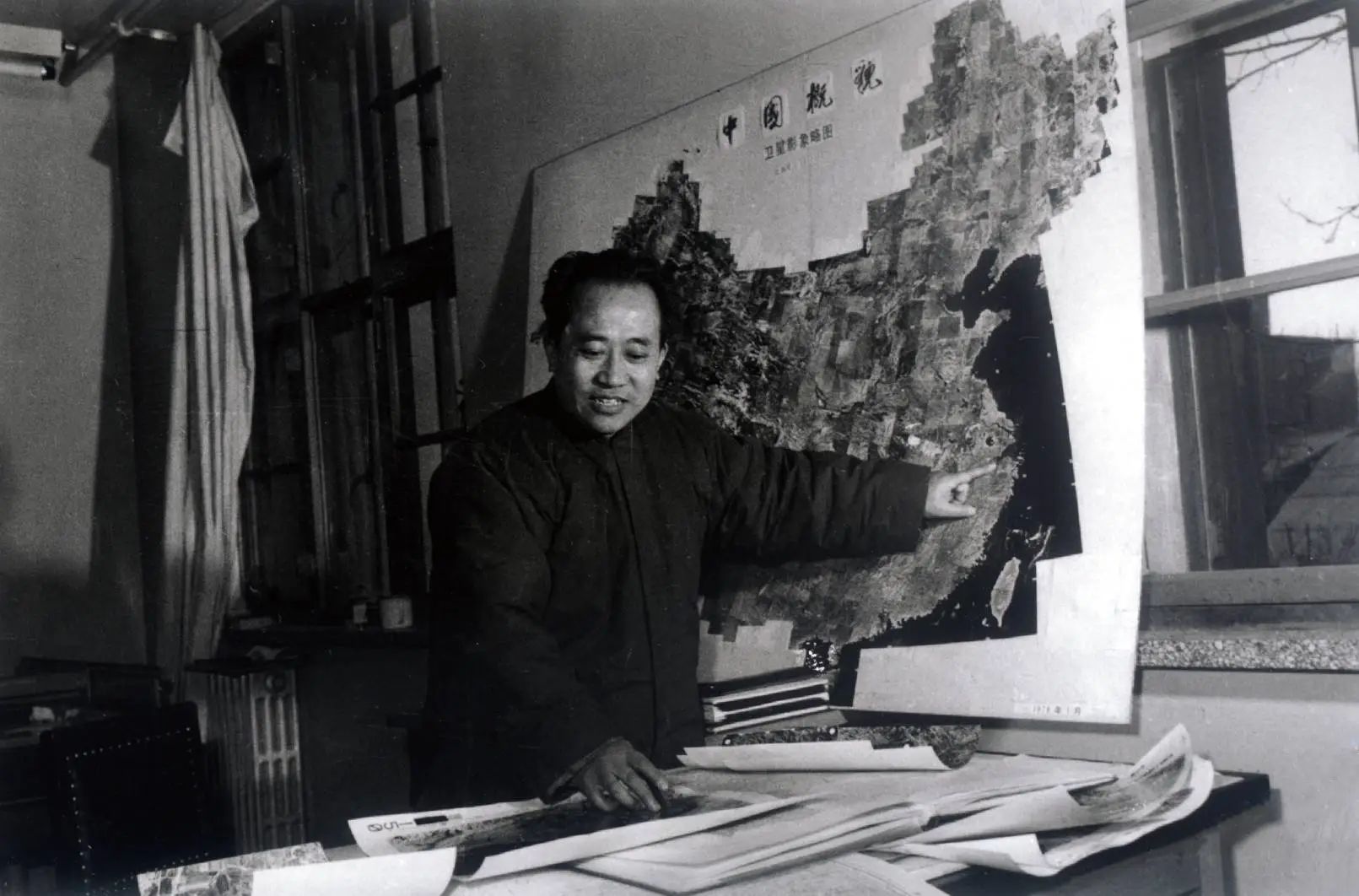

陈述彭编制第一幅全国卫星影像地图“中国概况”(1975年12月) 地图编制是一项跨学科的系统工程,需要许多学科的支持和合作。在史地系的学习和工作环境中,使我深刻认识到个人知识和能力的局限性。必须学会尊重知识,尊重人才,尊重不同学科的专家,学习他们的长处,发挥他们才能,才有可能发挥自己的优势。也许这就是团队精神的思想基础,也是在浙大史地系学习和工作中体会最深刻的一点。记得有一次派我代表叶良辅系主任去出席理学院分配经费的会议,苏步青、王淦昌等老教授在座。贝时璋院长首先声明:地理系是新系,来的又是助教,预算也比较少,大家照顾一下,优先通过,然后其他各系再商量如何分配。老前辈对新学科的宽容和扶持,给我留下了非常深刻的印象。“团结协作,才能事业有成”。 助教的工作是最基层的、最实在的。我在史地系毕业后留校的8年中,不仅仅是学到了许多知识、技能和方法。更重要的是学会做人,学会尊重知识,尊重人才。不仅是要向老前辈学习,还要向青年同志学习,向自己的学生学习。活到老,学到老。我在60岁以前主要是搞地图,60岁以后修补了两门新课程,一门是遥感应用,为地图生产开拓新的数据信息资源;另一门是地理信息系统,让地图进入空间时代和信息社会,适应全社会数字化的潮流,适用电脑技术日新月异的进步。和大家一起,去推进“数字地球”的本土化,发展地球信息科学。 “科学事业的梯队像一支永远前进的雁阵。或许是出于信念和本能,或许是一种职业习惯或默契。前辈师友曾经带领我们学会飞翔,呕尽他们的心血,分享他们的余荫,自己也就感受到了历史的使命,勇敢地去探索,最大限度地减少对年轻一代的压力和阻力,直到自己精疲力竭,再退到阵列的后面,尾随着大伙儿继续前进。“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干’,光明和希望寄托于青年和未来。”浙大史地系12年的生活、学习和工作,使我终生难忘,终生受用不尽。 (本文原载于《浙大校友》2005(上)) 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |