| 壹 元代杭州,沿袭前朝,仍行火葬之俗。元初,意大利威尼斯旅行家马可·波罗记述了在杭州(行在城)的所见所闻: 人死焚其尸,设有死者,其亲友服大丧,衣麻,携数种乐器行于尸后,在偶像前作丧歌,及至焚尸之所,取纸制之马匹、甲胄、金锦等物并尸共焚之。据称死者在彼世获有诸物,所作之乐,及对偶像所唱之歌,死者在彼世亦得闻之,而偶像且往贺之也。 《马可·波罗行记》剌木学本第二卷第151(重)章《补述行在》所记略有不同: 尚有别一风习,富贵人死,一切亲属男女,皆衣粗服,随遗体赴焚尸之所。行时作乐,高声祷告偶像,及至,掷不少纸绘之仆婢、马驼、金银、布帛于火焚之。彼等自信以为用此方法,死者在彼世获人畜、金银、绸绢。焚尸既毕,复作乐、诸人皆唱言,死者灵魂将受偶像接待,重生彼世。

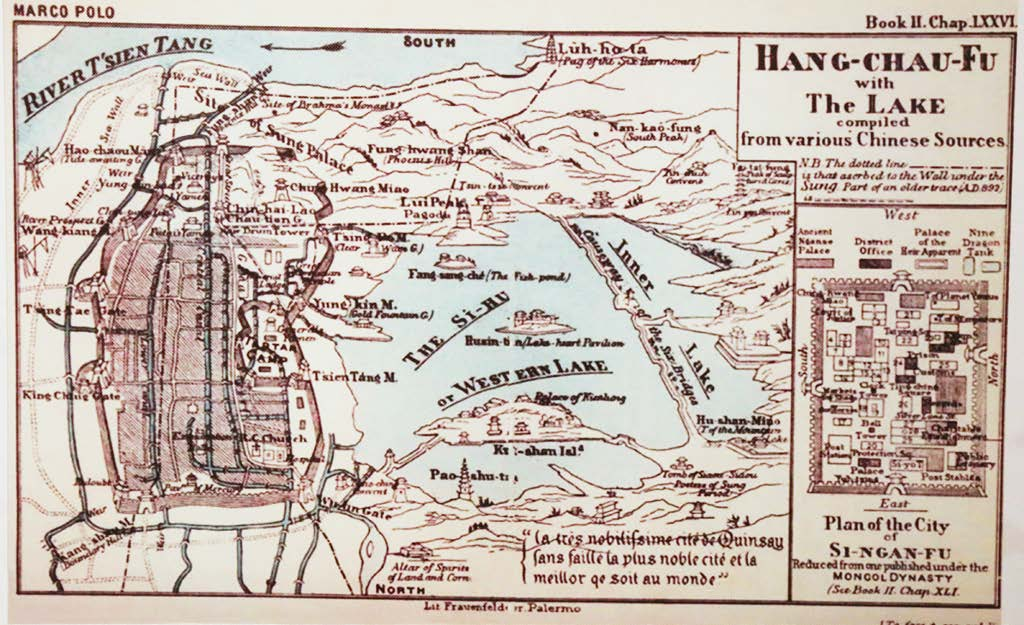

▲马可·波罗书中的《杭州府及西湖地图》 从上述记载看,此时杭州城的火葬之俗似与佛教有关。文中所提及的“偶像”,舍佛像无以比对,似非佛像莫属。文中所言死者“彼世闻乐”,灵魂“重生彼世”诸说,亦与佛教“三世说”“灵魂转世说”契合。 从火葬礼制流程看,死者亲友,不分男女,皆穿麻衣粗服,“行于尸后”,沿途用数种乐器作乐,并高声祷告、唱丧歌于“偶像”前。诚如此,则出殡时需抬“偶像”随行。从出殡目的地看,焚尸之所是固定的,且与佛寺无涉。焚尸时,遗体与各种纸制祭品共焚;焚尸完毕,众亲属还要作乐、唱丧歌,以求偶像(佛祖)接引,往生彼世。这是一套相当完整的丧葬礼制,并有教义解释。 值得注意有三:一是行火葬之人为“富贵人”;其二,葬礼行乐之人为死者亲属,并非专业人士或宗教僧侣;第三,随焚祭品虽是贵重物品,却是纸制,而非实物。这些纸制祭品上手绘仆婢、马驼、金银,应是专业人士为之。 贰 杭州城火葬之俗起于何时,不可考矣。但宋代杭州(临安)盛行火葬,却是不争事实。清朝顾炎武《日知录》就称:“火葬之俗盛行于江南,自宋时已有之。”南宋吴自牧《梦梁录》卷十八“体恤贫济老”条云:“(寄寓人)或死无周身之具者,妻儿罔措,莫能支吾,则给散棺木,助其火葬,以终其事。”可见杭州当时故有火葬也。 实际上,宋代火葬流行的地域广泛,但是在不同历史时期以不同地区为主。这种地域上的特征,有一个总体上的趋势:北宋时期以北方的河东地区为中心,四川、浙江、福建、广东、江苏等地有之,但数量较少。南宋时流行的中心转移变成了多个,包括河东地区、江浙地区和四川地区。总体上南宋火葬流行超过了北宋。据统计,在已经发掘的宋代火葬墓中,南宋的火葬墓约占80%以上。宋代火葬的平均实行率很高。据估计当时的火葬率,在10%—30%之间。 宋室南迁以后,火葬在广大的南方地区迅速盛行起来,并成为一种社会习俗。当时,两浙路是南宋火葬最为盛行地区,不仅贫民用火葬,就是富裕的人家也实行火葬。上海曹杨新村、宝山、嘉定、青浦等地区都曾发现有火葬墓,葬具有陶盒、陶罐,无墓室,无随葬品。福建亦盛火葬。福州、闽清、泉州、南安、厦门等地都发现南宋时期的火葬墓。其中泉州桃花山发现的一座墓,总面积为56平方米,墓室中又用石砌三重,中间放陶椁,椁中放陶制圆圈,圈上安放骨灰罐,构造很讲究,非一般平民的墓葬。四川自孝宗淳熙以后,火葬大盛。成都及其附近地区是四川火葬最为流行的地区。成都、华阳、绵竹、郸县等地均发现有南宋时期的火葬墓。成都近郊发掘的约百座左右的南宋砖室墓,火葬墓约80%以上。葬具盛行木匣。广东地区也是火葬盛行的地区之一,已发现的火葬墓有佛山、南雄、阳春、海康等地。葬具都是专门制作的陶罐和瓷棺。此外,湖北、湖南、江西等地也有火葬墓发现。 从史料记载或相关考古发现看,宋代实行火葬的人群广泛,包括皇室贵族、士大夫、富户、普通百姓、贫民和妇女等不同社会阶层。宋嘉祐八年(1063)九月二十三日,年仅4岁的皇侄孙赵士卒,“火而寓骨于都城之西大慈佛祠,……十月甲午,从仁宗皇帝葬河南永安县”。 值得注意的是,两宋实行火葬之人多为侨居在外之人或社会下层。《书仪·丧仪》指出:“世人又有游宦没于远方,子孙火焚其枢,收烬归葬者。”如治平年间(1064—1067),泽州(治今山西晋城)“郡宫有母死者,惮于远致,以投烈火”。淳熙年间(1174—1189),福州籍太学生王寅攻读于长兴(今属浙江)大雄寺,突然病死,亲属闻讯赶来,“火化尸枢,收骨归矣。”泉州苏二十一郎“为行商,死于外,同辈以烬骨还其家”。为归葬故乡方便而行火葬,是这些人实行火葬的主要原因。前引吴自牧《梦梁录》卷十八记述,则说明社会底层身无分文,无以下葬,不得不受助于火葬。 也有许多孤魂实行火葬的。如绍兴十八年(1148),鉴于广州各寺院存放着大量遗骸,广南东路经略安抚使王承可“令诸刹,凡寄殡,悉出焚”。乾道八年(1172),荆湖北路监司令鄂州(今湖北武昌)胜缘寺僧人,将无主遗骸集中起来,“一切火化,投骨于江,其数不可胜数”。 而元代与宋不同,实行火葬的主要是富贵之人。从马可·波罗的记述看,杭州城实行火葬者并非寄寓之人。他们的亲属皆在身边,葬礼完备;用于火焚的“纸绘之仆婢、马驼、金银”以及布帛,一定开销甚巨。 从相关文献记载看,宋代火葬之所有三:寺庙主办,官府指定,亲属自择。 宋代,火葬往往由寺院主持,许多寺庙免费或少费为百姓办火葬场,即化人亭,埋葬各类无主尸体,以普渡众生。平江府(今江苏苏州)的化人亭即火葬场,设在城外西南隅的齐升院、通济寺。南宋设置了专门火化尸体的场所。但也有许多人自行择地焚尸。如,宋代某朝士五岁时“生母死于江行,父遽焚于水滨,即解舟而去”。 而元代杭州火葬焚尸之所是固定的,且与佛寺无涉。当时人们送遗体到固定的火化场焚化。囿于史料,笔者无力判定这些火化场是何人所设。 叁 从马可·波罗的记述看,元初杭州城实行火葬者,主要出于“偶像”信仰。而且,统治当局也对此不加干涉。这与宋代有很大不同。 宋朝廷基于儒教伦理,对火葬之俗屡加禁断。建隆三年(962)三月丁亥,宋太祖赵匡胤所说:“王者设棺椁之品,建封树之制,所以厚人伦而一风化。近代以来,遵用夷法,率多火葬,甚愆典礼,自今宜禁之。”宋朝皇帝还曾在绍兴二十七(1157)和二十八年(1158)颁布禁止火葬的诏令。《宋史》卷一二五记载,高宗时,监登闻鼓院范同于绍兴二十七年(1157)年进言:“方今火葬之惨,日益炽甚,事关风化,理宜禁止。乃伤守臣措置荒闲之地,使贫民得以收葬,少裨风化之美。”第二年,户部侍郎荣羡言:“比因臣僚陈请禁火葬,令州郡置荒闲之地,使贫民得以收葬,诚为善政。臣闻吴越之俗,葬送费广,必积累而后办。至于贫下之家,送终之具,唯务从简,是以从来率以火化为便,相习成风,势难邃革。况州县休息之久,生聚日繁,所用之地,必须宽广。仍附郭近便处,官司以艰得之故,有未行摽拨者。既埋葬未有处所,而行火化之禁。恐非人情所安。欲乞除豪富士族申严禁止外,贫下之民并客旅远方之人,若有死亡,姑从其便,候将来州县摽拨到荒闲之地,别行取止。”诏从。 宋朝还制定法律厉禁火葬,规定违反律令的人应受什么样的惩罚。被委任一方的地方官员采取各种措施,去除火葬,“移风易俗”。宋朝廷还下令地方官府采取相应的辅助措施,儒家士大夫基于儒教伦理和“华夷之辨”,对火葬之风提出了严厉批判。贾同《禁焚死》称:“火葬盛行‘根其由,盖始自桑门之教,西域置胡俗也。’”李清臣《韩忠献公琦行状》更称:“河东俗杂羌夷,用火葬。”胡寅说:“自佛法入中国,以死生转化,恐动世俗千余年间,特立不惑者,不过数人而已。” 在法律上,宋王朝仅承认境内的佛教徒和少数民族火葬传统的合法性。《宋刑统》卷十八《贼盗律·残害死尸》载:“敕:京城外及诸处,近日多有焚烧尸柩者,宜令今后止绝。若是路远归葬,及僧尼、蕃人之类,所许焚烧。”《庆元条法事类》卷77《服制门·丧葬》:“其蕃夷人欲烧骨还乡者,听。” 关于宋代盛行火葬习俗的原因,论者具列有四:一是经济,快速发展,人口迅速增长,人多地少的矛盾;二是佛教的世俗化,佛教火葬习俗逐渐被很多汉人接受;三是火葬较之土葬有较多优点,诸如节省、卫生防疫、方便等;第四,契丹、西夏和金人等少数民族火葬习俗的影响。 宋代火葬之俗流行,无疑受到佛教流传和世俗化的影响。洪迈和宋永亨在他们的著作中说:“自释氏火葬化之说起,于是死而焚尸者,所在皆然。”考古资料也证明,宋代火葬墓发现较多的地方,都是佛教盛行的地区。有一些火葬墓还直接表现了与佛教信仰相关的种种联系。如大同卧虎湾石棺盖上写有佛法咒语,棺侧立有净法界直言碑;辽阳大林子王翦妻高氏墓石棺内,有用梵文书写的警觉陀罗尼,墓志左边有五行梵文;广东出土的瓷棺座雕刻莲花纹,棺身透雕如意纹图案,棺顶部正中雕刻葫芦,葫芦下刻覆莲;云南、川西南地区的火葬墓普遍在残骨上朱书梵文。墓幢上刻梵文,或刻有佛像、菩萨像。 但值得注意的是,从学者们寓目的各种文献看,宋代俗人火葬,未见任何与佛教相关联的仪式和教义解释。人们更多的是为了解决现实的问题,诸如葬地、节省开支等,而采纳了佛教处理遗体的方法而已。 元代则不同。从马可·波罗记述看,当时杭州富贵人家是出于偶像(佛教)信仰而行火葬,有一套相当完整的火葬礼制,并有教义解释。这似乎说明,宋代流行的火葬的世俗化色彩已经淡漠;在元初,杭州城的火葬之制日益宗教化。

|