| 晚清的新政和预备立宪虽然没有能够挽救统治危机,但施行的部分政策却发挥了一定的作用。废科举兴学堂的举措,以及预备立宪对于法政人才的需求,带来了法政教育在中国的大规模发展,从中央到地方,各地的法政学堂纷纷建立起来,1906年创办的浙江官立法政学堂是其中的代表。浙江官立法政学堂培养了大量的律师以及司法、行政人才,推动了社会的进步,在近代浙江教育发展史上有着独特的地位,同时,其办学过程也具备从学术角度考察的价值。 首先,学堂的创办是官绅合力的结果,一方面是浙江巡抚在学部的指令下将课吏馆等机构改设为法政学堂,另一方面是归国留学生充任教员,支撑了学堂的初期发展。其次,虽然名为新式学堂,但“新式”并非最初的特征,而是随着办学的发展逐渐达到的状态。学堂最初承担的是为浙江省的候补官员提供现代法政知识教育的功能,但随着科举制的废除,大量普通学生不断涌入,逐渐成为学生的主体。这一变化过程提示我们,近代新式学堂的发展并非一蹴而就,在其发展初期,往往有着许多因素的制约,办学过程也包含着传统和现代因素的缠绕。本文将从相关史料出发,梳理清季浙江官立法政学堂的办学历程,归纳其发展变化特点,尽力还原事实本相。 壹 从课吏馆到法政学堂 浙江官立法政学堂成立于1906年,不过其并不是完全新成立的学堂,而是由浙江省原有的课吏馆、洋务学堂、仕学馆改建而成,其中最主要的是浙江课吏馆。 1905年、1906年全国兴办法政学堂的热潮之中,各地的官立法政学堂大多是由原课吏馆改设而成立,如直隶、广东、江西、山东、陕西、新疆、甘肃、山西、四川、吉林、福建的法政学堂,各地法政学堂的办学定位也可视作课吏馆的延续。 清政府历来比较重视文官在正式实任前的培训和考核,有分发试用、候补制,如到省(部)观政、学习、署理、差委等。到晚清,由于试用、候补人员大增,多数的候补人员长期处于“赋闲”状态。但时局日艰,各地方对于官员的能力素养又不得不加以重视。1887年3月山西巡抚刚毅上折称自己“历任各省,必以开馆课吏为第一要务”。戊戌时期,梁启超也提出“开官智”的主张,他认为“开官智又为万事之起点”,因此需要开设课吏馆,教授官员及候补官员“各国约章,各国史志,及政学、公法、农、工、商、兵、矿政之书”。 清政府开启新政之后,对于官员的能力素养更为重视,于1902年2月下谕旨要求“自道府以至州县,凡初到省份……均令入课吏馆,讲习政治法律一切居官之要”。开办课吏馆的目的是对官员进行再教育以提升官员的行政能力,而教学的内容以西方法律政治、时务、交涉治学以及理财等为主,无论是办学的目的还是教学的内容,课吏馆与后续的法政学堂的课程设置有着很大的相似性。 浙江是较早设置课吏馆的省份。浙江巡抚于1902年3月即敕令下属官员开设课吏馆,规定“自同通以下,无论到省先后,概行传考”。课吏馆面向全省所有的候补官员,考试成绩前列者进入课吏馆学习,学员进入课吏馆后,分为两班,一班为“同通州县”,为正班,另一班为“佐贰杂职”,为佐班。馆内购置有律例掌故、约章公法、名臣奏议、中外史事以及吏户礼兵刑工等各类政事有关的书籍。学员的成绩每月都会统计公布并上呈巡抚,每三个月会根据学员的成绩进行排名。 在课吏馆之外,还有一些具有类似功能的机构。1903年,浙江巡抚翁曾桂整顿浙江洋务学堂,洋务学堂的成立在浙江课吏馆之前,其开办的目的也是让“同通州县以至佐贰杂职”到堂学习“各种典籍及公法约章”,但由于没有教习监督,学堂开办几年没有任何成绩,甚至成了安插闲职之所。翁曾桂规定必须“熟悉交涉,年壮才明之员”方入堂学习,同时为学堂配备教习,定期检验成果。1905年,两浙运司信惠民初上任时,发现僚属业务不通,答非所问,于是便“仿照浙省课吏馆之例,创设盐务仕学馆”,定额24人,分为吏治、鹾政、外交、商务4科,兼习西文。其性质与课吏馆和洋务学堂类似,也是为官员提供培训的机构。 张曾敭于光绪三十一年(1905)九月调任浙江巡抚,次年正月初即札饬下属各司道推广课吏馆,并将洋务学堂和仕学馆并入课吏馆,组成课吏法政学堂。张曾敭之所以要对课吏馆与洋务学堂进行改组合并,主要原因是浙江的后备官员素质堪忧:“浙省仕听鼓人员,计自道府丞倅牧令之佐贰杂职,共有二千余人之多,虽甚拥挤,类皆专事酬应外,殊乏留心政治之员。”张曾敭还称浙江政局“财用窘迫,路矿纠缠,吏治未澄,盗风犹炽”。可见他对浙省的吏治颇为不满,但就任巡抚之后,张曾敭在视察浙江课吏馆时,发现其有名无实且毫无成绩,于是敕令停办,准备将其改为法政学堂。 虽然张曾敭准备将课吏馆等合并成立法政学堂,但更多地是为了优化课吏馆、洋务学堂与仕学馆的效果,主要还是在官僚系统内部展开。而在1906年7月,学部将御史乔树枬广设法政学堂的奏请敕发到地方各省,并且指出:“现在各省举行新政,需材甚殷,裁判课税人员,尤非专门之学不能胜任。而科举既废,举贡生员若无求学之地,以之肄业法政,既不如他项科举之难于成就……以视设立类似书院之学堂,但求疏通之路……凡未设立此项学堂之省份,应即一体设立,其业经设立者,亦应酌量扩充。” 学部的敕令加快了法政学堂成立的进度,也使其拥有了超越课吏馆等的定位。新成立的浙江官立法政学堂办学宗旨为“造就行政及裁判人材以为一切新法之预备”,可以视作其前身的课吏馆、洋务学堂和仕学馆的延续。在学生名额的划分上,计划招生200人,其中120人为浙省的候补官员,80人为各地方的士绅。虽然还是以培训官员为主,但既具新式学堂之名,也对社会开放了一部分的教育机会。 浙江官立法政学堂光绪三十二年(1906)六月开始招生,由于报考人数不足,被推迟到光绪三十三年(1907)正月进行,招生完成之后,于光绪三十三年二月正式开课。近代浙江地区第一所正式的法政教育机构正式成立,在全国范围内也属于较早建立的一批。 在法政学堂出现之前,清末已出现以课吏馆为代表的对官员进行再教育的机构,教学的内容也以现代法律、政治类知识为主,这与清末时局日艰、亟须改革的时代背景相契合。法政学堂的设立,一方面是由于科举的停废,大量的举贡生员需要出路,更为重要的是清末新政的推行需要大量具备法律、政治知识素养的官员。法政学堂的设立最初主要是作为对课吏馆等官员教育机构的替换和升级,其所面向的也主要是官僚系统内部。但在废科举、兴学堂的背景下,法政学堂适时地向社会开放,成为晚清新式学堂的一部分。 贰 学堂的教员与教学 浙江官立法政学堂的教员多是留学日本归国者,这些教员对于学堂的教学体系产生了巨大的影响,一方面课程的设置多参照日本法政学科的体系,另一方面这些教员所编纂的教科书也基本上是日本法学著作的译作。随着时间的推移,浙江官立法政学堂从仅开讲习科到设置别科、正科,学科门类与课程不断完善,逐渐成为一所成熟的学堂。 (一)教员的背景与教科书的编纂 清末的留日学生大潮中,法政科留学生占据了较大的比重,这些留学生归国后活跃在社会的各个领域,其中清末各地兴起的法政学堂即是法政科留学生的重要活动场所,各地法政学堂的管理者与教员的主力均为留日的法政科学生。

▲清末留学运动 1907年,浙江官立法政学堂的教员一共7人,除了聘请的日本教习大石定吉和为其配备的翻译王嘉榘外,其余5位教员分别为毕业于日本法政大学的许壬、邱鸿文、王垚以及毕业于日本帝国大学法科的高朔和毕业于东文学堂的陈福民。除陈福民外,其余四人都是留日的法政科学生。宣统三年四月印发的《浙江官立法政学堂全体同学录》中记录了学堂的教员,开校以来一共50名教员,其中留学日本者达到了43人。 此时中国并无成熟统一的法学、政治学教科书,因此学堂的讲义教材等基本都由教员编写发行。浙江官立法政学堂前后共刊发了三期共三十册讲义,这三十册讲义所包含的科目如下:

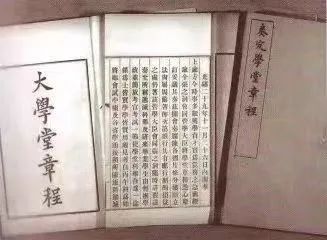

▲浙江法政学堂讲义录目次 以上讲义录相当一部分由日本教员大石定吉编写。大石定吉1905年毕业于日本东京帝国大学,1907年浙江官立法政学堂开校时即在学堂内任教,1910年北上任北洋法政学堂教习。虽然是仅有的一个日本教习,但大石定吉对浙江官立法政学堂的发展发挥了重要的作用,其所编纂的讲义不仅供浙江官立法政学堂使用,也对浙省其他法政学校产生了影响。 (二)教学质量和水平 除了日本教员之外,其他的教员虽然大多是留日学生,教学水平参差不齐。最受学生欢迎的是阮性存、许壬、边守靖、余绍宋等人,其余的教员则反响平平,甚至还有教员由于水平过低引发和学生之间的冲突。 陶希圣曾回忆:“在法政大学的浙籍留学生,以许养颐(壬)先生之民法,及先生(阮性存,引者注)之刑法,为梅谦博士所器重。”这二人在浙江官立法政学堂的教学也最受学生欢迎。曾在浙江官立法政学堂就读的章鸿烈回忆二人授课的情形:“阮性存所编讲义,简明易晓,口头讲授,要言不烦,所讲《大清律例》一门课程,由于他原来学过刑幕,并且出过手的,很有研究……许壬是当时浙中的民法学家,继承日本梅谦次郎的衣钵,其讲学有独到之处,惟没有如阮性存的严肃认真,始终不懈。”除了阮、许二人之外,还有边守靖“能言善说,一口的北京官话,流利清爽,容易动人听闻”,余绍宋则因为其深厚的国文根底受到同学们的欢迎。 但也有不少教员学识与授课的水平都很低,常常在课堂上制造闹剧。浙江官立法政学堂开课之初,就曾有人批评教员水平太低:“若某字读某音,而其字又寻常习用之字,则三尺童子皆知之,宁有月俸百元之学堂法政教员而不知乎。乃经济学某教员读‘扩张’为‘广张’,‘消耗’为‘消毛’,‘炊爨’为‘炊釁’,‘军舰’为‘军滥’,方大呼‘军滥’,时闻各学员笑谓此‘舰’字也,则又书一‘缆’字以自解。”这个事件引发了师生间的小规模冲突,前引章鸿烈的回忆提到,第一班讲习科的教员王垚“曾因在讲堂上读出许多错别字,为学生所哄,引起了一场小风潮”,当可以与该事件对应。 1909年,教师傅锡鸿受到学生的抵制,理由一是其所编讲义不通;二由于其为湖南人,与浙江人语言不通;三是所问非所答,不能解学生的疑问。学生向学堂表达了不满,但监督许邓起枢却以学生多事而严加申斥。教员何述曾所编讲义也引发了学生的强烈不满,如兵制表中浙江82标被他写成42标,还将国际关系解释为埃及之文化与犹太之宗教。以上种种,可见法政学堂部分教员的学识确实十分粗陋。 除了这类水平极低以致引发学生强烈不满的教员外,学堂的大部分教员学养根基也并不深厚,讲义是由日语直译而来,教学效果不佳,这主要是因为大多数留学生在日本所接受的仅仅是速成教育,学习时间不长,同时不少人将留日学习法政视为进身之阶、牟利捷径,自然更不可能在学业上精进,这也是学部于1906年停止派遣速成科留学生的主要原因。总的来说,浙江官立法政学堂虽以留日学生为教员的主体,但并未带来很高的教学质量,这主要因为这些教员自身也没有接受良好的法政教育,且大多甫一回国便入学堂执教,学识与教学经验都较为缺乏。但在中国法政教育的起步阶段,这些负笈东洋的法政人还是占有重要的先驱地位,就浙江来看,晚清民国的律师、司法官群体以及政界、商界中有着大量留日学生的身影,这些人的活动极大地推动了近代浙江的法律现代化。 (三)课程与科目的设置 浙江官立法政学堂初开办时只有讲习科,亦称速成科或简易科。学堂的章程参考了《奏定大学堂章程》中的政法科、大学科目,也参考了先于其开办的直隶法政学堂的章程,其办学宗旨是“造就行政及裁判人才,以为一切新法之预备”,受其影响,学堂在法学的课程之外开设了经济、政治、历史地理等等其他方面的课程,法学类课程的总课时占比不超过一半。

▲1904年《奏定学堂章程》 1909年,浙江官立法政学堂在讲习科外也开始添招别科。法政别科的设置始于京师法政学堂,招收的对象包括“各部院候补、候选人员及举贡生监”,这部分人并未服官,但有一定的基础,相较容易培养。别科设立的目的,一是将经过科考历练的人才再加教育,用于新政的实施;二是在清末法律改革的背景下,用以应对新型司法体制下的司法人才急需。法政别科与讲习科对于学生的要求区别不大,二者主要的不同在于学制,讲习科一年半毕业,而别科则需在学堂学习三年。 1908年学部规定,法政别科生经过三年的学习之后,按照成绩分为最优等、优等、中等、下等,根据不同等级分发任用。在法政讲习科学习一年半以上毕业者,毕业考试列最优等、优等、中等者也各有分发任用的规定。1910年《法院编制法》出台,规定在法政、法律学堂三年以上,领有毕业文凭者,可参加第一次司法考试。别科毕业者可直接参加司法考试,而一年半的讲习科毕业生则不能参加。因此从1910年之后,学部规定讲习科可改为别科,浙江官立法政学堂讲习科除官班和随宦子弟班仍然保留外,绅班学生几乎都转到别科。 无论讲习科还是别科,其学生大多都是旧式的读书人出身,往往不具备新式学堂教育的背景。此两科的设立也并不是清末发展新式教育的正途,更多是在科举停废之后、预备立宪之初的过渡性手段。按照1907年《京师法政学堂章程》以及1910年《改定法政学堂章程》的规定,正科才是法政学堂的核心。 但浙江官立法政学堂在开办之初只有讲习科,后又添招别科,到1910年时才正式招考正科学生。虽然根据1911年的《浙江官立法政学堂全体同学录》,该学堂从创办至宣统三年一共招收了1318名学生,其中正科学生只有19人,而讲习科和别科则分别达到了592名和707名。但浙江官立法政学堂正科班的出现是清末浙江教育发展成果的一个例证,因为该学堂没有预科,正科学生都是来自中等学堂或者高等学堂的预科。由于正科学生较少,因此只设法律门,课程与京师法政学堂类似,其中部分课程,如人伦道德、会典、民法、刑罚、商法、民事诉讼法、刑事诉讼法、国际公法、国际私法、监狱学、行政法与别科相同。 作为一所地方性的学堂,浙江官立法政学堂的办学以先于其开办的京师法政学堂、直隶法政学堂等为蓝本,但其办学过程并非一帆风顺而是有一个不断发展完善的过程,从一个主要为候补官员提供再教育的机构,到设置正科,招收中学堂的毕业生,成为一所真正的新式学堂。

|