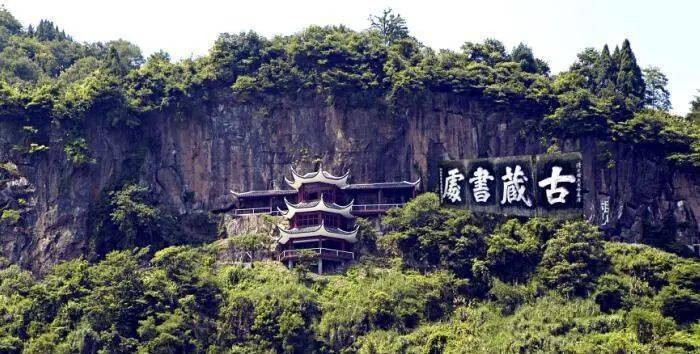

| 历史总是显得扑朔迷离,可考与不可考有时很难截然分割,能有遗址、遗迹印证的算可考,缺乏遗址、遗迹印证的不算可考。那么,史料记载算可考吗?既有史料又有实证,自然最为理想,但对淳安(遂安)来说未免太过奢侈,淳、遂古城沦为一片汪洋泽国,就连文献也随之佚失残缺。文献记载或片言只语,或一鳞半爪,文字表述或断断续续,或语焉不详。历史片段消失在迷雾之中,不会影响历史进程的走向。正所谓“草蛇灰线,伏脉千里”。我在追寻淳安(遂安)书院的踪迹、梳理淳安(遂安)书院的脉络、书写淳安(遂安)书院的过程中,经常会陷入这种语焉不详,可考与不可考的境地。 淳安(遂安)书院(书舍)虽说有五十座上下,但其中不可考的绝不在少数,它们半遮半掩于历史长河的迷雾中,诸如“柘山书院”,光绪《淳安县志》内仅有一句话:“在县东合洋,黄警斋创立为讲授之所。”好在黄蜕(警斋)先生名气大,淳安百姓耳熟能详,知道他是“石峡书院”走出来的高才生,又于南宋淳祐七年(1247)高中“榜眼”,有耀眼的光环,至于其他,诸如黄蜕的生卒年月,书院办在合洋的什么地方,具体创立的时间等信息,则一概不详。 “五峰书院”也是这种情况。光绪《淳安县志》仅有以下简短的记载:“五峰书院,宋黄蜕、徐梦高、徐唐佐、吕人龙读书于此,张敬夫栻题额,徐廷绶重修。” 但从这段记载中,我们至少可以解读出以下三个信息:一是“五峰书院”创建的大致时间,应在南宋绍兴至淳熙年间。理由是书院匾额由张栻题写。张栻,字敬夫,号南轩,南宋著名理学家,他出生于高宗绍兴三年(1133),卒于淳熙七年(1180)。二是黄蜕、徐梦高、徐唐佐、吕人龙曾在“五峰书院”求学读书。黄蜕于理宗淳祐七年(1247)廷试第二名,俗称“榜眼”;徐梦高、徐唐佐是度宗咸淳乙丑(1265)进士,吕人龙是理宗景定三年(1262)进士。除了黄蜕之外,其他三人都是理学名家钱时的弟子。三是徐廷绶于嘉靖四十一年(1562)考取进士,他重修“五峰书院”的时间,一定是在考取进士,具有一定的社会名望、身份地位以及号召力之后,此时,距离书院创建差不多已经过去了四百年。 可见,“五峰书院”人文积淀深厚,尽管如今我们无从考证书院的详细旧址,但因了黄蜕、徐梦高,徐唐佐、吕人龙、徐廷绶等一批文人学士而横空出世,声振浙西,留芳史册。 人生天地间,追本溯清源。 借问经年事,河溪话吏廉。 看过电视剧《大宋提刑官》的人,怕是对提刑官职责有点误判,好像整天都在勘伤验尸,净干些法医的活儿,其实不然。我们今天的主角徐廷绶,官至万历朝陕西按察使。明代省一级地方官员分为“三司”,即布政使司、按察使司、都指挥使司。布政使管民政,相当于现代的省长;按察使管刑名,相当于现代的省公安厅长、省法院院长兼省检察院检察长;都指挥使相当于省军区司令。徐廷绶集公、检、法于一身,是名副其实的提刑官。 淳安徐氏一族,有湖溪、蜀阜、河溪、剑溪、凤坡之分。除剑溪、凤坡一脉来自安徽歙县,其余三支均来自三衢。 徐廷绶属于河溪这一支。宋初有先祖在睦州做官,于是选择定居于此。一世祖五府君开始从睦州(建德)迁徙到了淳邑西郭铁井岭。宋钦宗时,六世祖陟公,作《五经解》训诫子孙,人称“五经先生”。宋末元初,天下纷争,九世祖仁荣公,从西郭迁至六都河溪(河村)。 徐廷绶,字受之,号锦泉。出生于明正德乙亥年(1515),可惜《河溪徐氏宗谱》毁于“文革”,我只从几年前新编的族谱里査到“晔公季子”四个字。粗略推知他是晔公的第三个儿子。 明嘉靖壬戌一科(1562),徐廷绶进京参加会试,考中进士。我查了殿试金榜排名,这一科共录取299人,状元也姓徐,叫徐时行。徐廷绶位于二甲第六十九名,榜单名次还是相当不错的。这一年,他48岁。 朝廷并未在当年授予他官职,于是徐廷绶归乡省亲,徐家自然早已接到快马的喜报,这个消息不单惊动了河村,整个都邑都在争传。一时间,徐家门槛被踏破,道贺的、讨赏的、探望新科进士的,前脚送走一拨,后脚又来一拨,人挨人档期满满。 这一日,徐廷绶刚送走了一拨客人,在门口见一个官差持了拜帖求见,徐廷绶延请入屋叙话。官差道:“海知县有请进士爷到衙门,有话交代。”徐廷绶素闻知县海瑞的清名,海瑞对徐廷绶也不陌生,他刚到淳安任职的时候,县学教谕赵公辅就多次在他面前提及这个名字,夸他有胸襟,见识不凡,将来必有成就。 徐廷绶记得,前几年海大人亲力亲为,来到河村丈量土地,还是其父做帮手审田形,核粮数,协助丈明归册,海大人没有一点官架子,干起农活儿驾轻就熟,晚上还在他家借宿。想起这些,徐廷绶对海知县不禁肃然起敬。 廷绶随官差到了淳安县衙,见过海大人。海瑞开门见山道:“你来得正好。恭喜的话就不说了,你是正途出身,将来肯定是要补缺入仕的,我马上就要离开淳安了,海某想拜托你一件事。”徐廷绶拱手道:“海大人有事相托,那是廷绶的荣幸。”海瑞也不与之客气,直言道:“海某主讲青溪书院两年多,学生虚心涵泳,著紧用力,面貌可观,如今海某突然间离开,讲席的先生尚不曾物色,学生们怎么办?”徐廷绶望着海瑞期待的目光,明白海大人所托何事,随即回道:“这也太巧了。廷绶前些日子正想重修家乡的‘五峰书院’,族中耆老很是热心,皆愿鼎力相助。廷绶正愁没有书院教学经验,海大人若是放心,廷绶暂且代理书院讲席,待往后先生坐了席,廷绶再辞去可好?” 海瑞拱手一揖,道:“有你这句话,海某可以放心走了。” “海大人。”徐廷绶迟疑片刻,说道,“廷绶尚有一事相求。”海瑞爽直道:“只要海某能办到的,但说无妨。” 徐廷绶道:“廷绶想求大人惠赠墨宝,为‘五峰书院’题写一匾额。”海瑞展颜一笑,道:“这是好事,海某没有推辞的理由。”说罢,起身进了书房,书讫交付于他。徐廷绶双手接过,展阅一看,墨迹未干,酣畅淋漓,真可谓字如其人,四个行楷大字超凡脱俗,字字筋强骨健,神完气足。 徐廷绶感慨良久,一时语塞。他见海瑞一袭公服陈旧不堪,已打过多处补丁。论年庚他只比自己大两岁,消瘦的脸庞布满了皱纹,须发已然半白,看上去有些苍老,但神情却异常刚毅。海公为什么深受百姓爱戴?那是他心里始终装着老百姓,装着书院学堂里的那些平民子弟。他是这样说的,也是这样做的,是真正做到“知行合一”的人。想到这里,对眼前这位海大人充满了敬慕之情。 徐廷绶听说,海瑞考绩已满,本当升迁嘉兴府通判,不料鄢懋卿从中作梗,指使巡盐御史袁淳弹劾海瑞“倨傲弗恭,不安分守己。”使海瑞罢官离开了淳安。 事情的起因是,嘉靖三十九年(1560),鄢懋卿以左副都御史一职总理两浙,两淮盐政,相当于以最高检副检察长身份出京,这在当时确属少见。他一路上敲诈勒索,大肆敛财,害得地方跪迎跪送,不堪其扰,可他偏偏以“素性简朴,不喜承迎”为标榜。有一次途经淳安,他怕海瑞这个“二愣子”不给面子,未敢公然勒索,只让海瑞派遣五百民夫为其官船背纤。海瑞非但不派一个民夫与他,反说老百姓忙于收割庄稼,无人可派,只得带领三班衙役,自己头戴乌纱,脚穿草鞋,亲自为他背纤,鄢懋卿哭笑不得,这分明在戏弄本官。从此记恨海瑞。 海瑞离任的消息像长了翅膀一样,不胫而走,山乡旮旯尽人皆知,时值十二月冬季,淳安的父老乡亲扶老挈幼,有的甚至赶了几十里山路,顶着寒风,纷纷前来送行。 徐廷绶目睹了这个壮观的场面,眼泪怎么也收不住。乡亲们淳厚朴实,他们沐海大人之恩,念海大人之德,但凡父母官的一言一行,他们都看在眼里,记在心里。常言道:百姓易感难欺,天道自在人心。做官就应该像海知县这样…… “你是新科进士,不如就代表大家,为海大人写一篇去思碑记吧?这样我们心里也好受些。”人群中有人提议,徐廷绶望去,黑压压一片人头,齐声附和:“嗯呐!代表淳安百姓写吧。” 徐廷绶分明感觉到一种道义在肩的分量,沉甸甸的嘱托,重于高山。“好,徐某答应你们,一定把百姓的心里话写进去!” 就在海瑞临行前,徐廷绶代表淳安数十万百姓,提笔写下了《海刚峰先生去思碑记》。这篇碑文洋洋洒洒一千余字,如今按放在龙山岛《海瑞祠》正厅,记文称: 乡士大夫暨耆老辈,属余记之。余雅辱侯教泽,又淳民中被德尤深者,曷敢以不文辞。 ……今郡邑以去思碑者林立,求无愧于碑文所载者几何人?若我海侯,殆古之遗爱欤。其永孚民心,去思有以也……侯之政在吾淳者!百代而为范;侯之泽在吾民者,百年而未艾;侯之心在民所未尽谅,众所不及知者,足以表天日、质鬼神而无愧。是故有孚惠德,有孚惠心,不市民而垂不朽,百姓永受其福,而绎思勿谖…… 这通碑文,可以说是海瑞在淳安任上的真实写照。 徐廷绶送走海知县,遂去青溪书院兑现自己的诺言,至于重修五峰书院一应事物,暂且委托族中耆老,全权代理。鸠工庀材,抬梁架屋,不在话下。 徐廷绶在青溪书院讲学期间,有一个叫王尚廉的人自从听了徐廷绶的课,大受启发,执意欲拜在徐廷绶门下,早晚聆听教诲。王尚廉,字介夫(甫),号龙洋,九都(枫树岭)前洋村人。前几年参加乡试落第后,心情未免沮丧,此番游历贺城一来送别海大人,二来借此散散心,排遣排遣郁闷的心情。在城隍庙闲逛时,见近邻一座青溪书院,眼睛一亮,一抬脚便跨了进去,恰好徐廷绶会讲《中庸》。 《中庸》乃儒家经典四书之一,无论官学,私学,皆为古代士子的必读科目。中庸之道其实就是为人处世之道,中和融通之道,天人合一之道,也即天下士子作圣作贤之道。 王尚廉岂不知“中庸”二字难解?单看字面是不偏不倚、折中调和保持中立的意思。但在善与恶、是与非、好与坏、“过”与“不及”之间,绝非单纯选边站队,而是必须有所作为。他对于这样的会讲饶有兴趣。 但见徐廷绶款款而道:“何谓‘中庸’?中庸即和谐、和善、适度。它非固化一成不变,而是与周边事物相互依存、相互渗透、相互联系,时刻处于变化之中。可见,‘中庸’并非一种静态的存在,而应是一种动态的衡量。”徐廷绶扫了一眼在座的学生,复道:“譬如‘怯弱’与‘鲁莽’,你们在座者中间就经常遇到类似情况。遇强而弱,则为不及;反之,行事鲁莽则为过。子曰:‘过犹不及。’此间,‘过’与‘不及’皆非中庸之道。” 有学生问道:“如遇强,何为中庸之道?”徐廷绶点点头,以示赞许回道:“不屈于强,心生勇敢,气胜于人,方为中庸之道。” “这等说来,海大人屡屡以身犯险,触恼上官,是可谓中庸之道吗?”刚才提问的那位学生,忽然抛出这个棘手的话题,有点向老师质疑问难的意味。这是书院会讲的特色,提倡和鼓励师生之间相互问辩、诘难,这种针锋相对的碰撞,于电光石火之间激发灵感,有利于化解争端。 徐廷绶见问,不紧不慢回道:“子曰:‘过我门而不入我室,我不憾焉者,其惟乡愿乎!乡愿,德之贼也。’‘乡愿’看似中立,不偏不倚,它有两个特征。一是言不顾行,行不顾言;言行不一,口是心非。二是居之似忠信,行之似廉洁;谄媚于世,众皆悦之。这种人看起来好像很忠厚仁义,廉洁奉公,说的话永远都正确,做事从不得罪人。他们擅长做老好人、和稀泥的处世方式,不管好人坏人也都喜欢他们。夫子认为这种‘乡愿’恰恰是‘德之贼也’。” 说到这里,徐廷绶打住了话头,看定刚才提问的那位学生,说道“中庸非谓只于二者之间取其中,若说有定规可寻,那便是符合道义,当言则言,当行则行。海大人苦节自厉,戆直自遂,心中始终装着社稷百姓,为了百姓的利益,忤逆上官乃不得已之举。像海大人这般知行合一,真正做到了志士仁人所追求的‘无求生以害仁,有杀身以成仁’者能有几人?” 王尚廉听着听着,渐渐从认可到钦服再到追随。 嘉靖四十二年(1563)春,徐廷绶辞去青溪书院讲席,回乡主持五峰书院的重修工作。书院建设进展顺利,乡中耆老是文化的守望者,亦是文化的传承者,尊文崇礼、尊师重教,对于他们来说是刻蚀入骨的文化记忆,重修书院自然乐此不疲;前期在他们的经营之下,已经初具规模,徐廷绶颇觉欣慰。王尚廉如影随形,不离左右,白天帮衬老师分担书院的一应杂物,夜晚再向老师讨教经书学问。 五峰书院历时半年有余,于当年夏末以告竣工。书院广新栋宇,规制有成,海瑞题写的“五峰书院”匾额一张挂出去,就算正式开张了。徐廷绶既是书院的山长,又是书院的“事务长”,林林总总大小事务,都需要安置妥帖,努力使书院成为乡邑子弟求知问学的精神家园,培育儒风仁道的文化摇篮。 停过一年有余,吏部有行文颁到,授徐廷绶为刑部主事。好在书院已走上正轨,乡绅富户义捐学田百余亩,可供养书院日常运营,临行之际,王尚廉依依不舍,他比徐廷绶小十六七岁,与老师相处的这些日子,他切身感受到老师的人格魅力,热衷教育、爱护学生,严于律已、宽以待人。徐廷绶要求学生熟读精思,居敬持志,将来有益于国家、有益于百姓。他希望王尚廉暂且代理讲席,在教学中得到磨砺,来年乡试再奏捷报。 书院事务交割完毕,徐廷绶进京走马上任。主事在刑部虽说是下级官员,却也官至六品。负责复核各地送部的刑名案件,审理“监候”的死刑案件和京畿地区待罪以上案件,件件都是人命关天,职责重大。 却说这一日,徐廷绶正在当值,几个同僚在低声议论,甲说:“好一个‘海笔架’,刚给他升了官,就把万岁爷给骂了。什么难听骂什么,气得万岁爷大吼,‘快抓住海瑞,莫叫跑了’。” 乙接口道:“跑什么跑?海笔架是抬着棺材去的,递奏章前,早遣散了家眷与仆人,期以必死哩。” 甲摇摇头道:“可惜,这回命是不保啰。他一个户部主事,偏要管万岁爷炼丹修仙的事,听说递上去的这道疏有三千余字,字字戳心,内有‘嘉靖,嘉靖,是言家家皆净而无财用也’。” 徐廷绶大吃一惊,急切问道:“海瑞如今人在何处?” 甲道:“这不大枷钉了,押在锦衣卫大牢里。” 徐廷绶道:“海公为人,徐某素知,苟可以正君道,安天下,身之利害有所不计。现如今有什么法子可以申救?” 甲惊愕道:“你想申救?这时候人人避之犹恐不及,你出这个头就不怕受牵累?” 乙从旁劝道:“海瑞是圣上点了名的,内阁那些大臣皆是在一处观望,没人敢出头申救,徐主事你有心也使不上劲哪。” 徐廷绶决然道:“不求事济,但求心安罢!” 入夜,徐廷绶做了一个决定,明日就去探监。他知道海瑞属于钦犯弄不好会搭上自己的前程,甚至是生命,即便如此,他也必须去,因为这个决定既是为自己,也是替淳安百姓做出的,一个爱民的好官不能就这么死在自己的眼皮底下,眼睁睁看着,却没有一点作为,淳安人历来懂得知恩图报。 次日,徐廷绶准备了一些酒菜,分装了两个食盒,专程来到锦衣卫大狱。牢头禁子都是相熟的,上前问道:“徐主事今日提审何人?” 廷绶道:“徐某是来探望海瑞海主事的。” 牢头把徐廷绶拉过一边,提醒道:“这是万岁爷钦点的要犯,你何苦来着?不怕受累于你?” 徐廷绶拱一拱手道:“海公曾是家乡的父母官,是百姓认定的好官,徐某拜托各位,手下留情,费心照应。”说着,把其中一个食盒交予牢头,“这些酒食给兄弟们分了吧。” 牢头引着徐廷绶往牢房里走,边走边摇头道:“没见过这样蹈死不惧的人,昼夜用刑拷问,硬是不吭一声。” 徐廷绶点点头道:“不愧是海笔架。” 牢头好奇问道:“怎么叫这么奇怪的一个名字?” 徐廷绶道:“这是海主事做官的原则,不谄媚上司,见上司不跪。你想,旁边两个人跪着,他一个人杵着,这场面,不就是个笔架子吗?” 牢头不解道:“这不犯痴吗?上司是好去得罪的吗?” 徐廷绶叹一声道:“这般犯痴的忠正谏臣怕是不多见了。” 说着到了牢房门口,落了锁,牢头交代几句退下。 徐廷绶见一个黑影躺着,想必是海公,往前欲扶起,全身血肉模糊,竟没有下手处。延绶轻声唤道:“海公,海公……” 海瑞睁开眼,见到徐廷绶,挣扎着坐了起来。急切道:“你快速离开,锦衣卫正奉命搜捕海某的同党,你来看我岂不是自投罗网?” 廷绶见海公廷杖之下,已是体无完肤,还念想别人的安危,真君子也。遂感慨道:“廷绶也是七尺身躯,同为朝廷命官,海公不畏死,廷绶独惧之?” 海瑞道:“嗯,我已将身后事托付同乡。舍生取义乃臣之职守。皇上无心朝政,日日炼服丹药,师事陶仲文,一味求长生,海某誓死上疏劝谏,唯愿皇上幡然醒悟,则天下何忧不治?万事何忧不理?” 廷绶不无忧色道:“海公这道《治安疏》振聋发聩,京城里都传遍了,海公说‘陛下之误多矣,其大端在于斋蘸’。又把陛下比作商纣王,皇上如何不气恼?”徐廷绶口中所说的《治安疏》,后来史家把它称为天下第一疏。 海瑞道:“皇上二十余年不理朝政,如此沉疴不用猛药咋行?海某没有顾及别的,愿皇上一振作间而已,一振作则百废俱兴,天下之治与不治,民物之安与不安,皆取决于此。” 徐廷绶望着海瑞专注的神情,话语里全然是朝廷兴衰、天下之治、百姓之安……一句也没有提及明天自己是生还是死。他从食盒中取出酒菜,斟满一杯酒,双手递给海瑞,道:“海公保重,明日徐某再来问安。” 徐廷绶说到做到,不但连日探视,还带去了治疗棒伤的药,有内服和外敷之别,并置办了全新的内衣,帮海瑞换下血衣,敷上膏药。外面仍旧穿原来的脏衣服,以掩人耳目。经过两个多月悉心调理,海瑞已能下地行走。 转眼到了嘉靖四十五年(1566)十二月十四日,嘉靖皇帝在皇极殿驾崩。张居正提议在乾清宫发丧,以此弥补皇上二十多年不视朝的遗憾。裕王朱载垕即位,是谓穆宗,改元隆庆,下诏“释户部主事海瑞于狱中,复职如故”。 由于徐廷绶在刑部的出色表现,隆庆四年(1570),擢升为辰州知府。辰州最早是獠人,濮人的居住地,属湘西少数民族居住区。辰州所在地是沅陵,战国时为夜郎都城,梁天监十年(511),“辟沅陵县置夜郎县”。(《沅陵县志》)我们读李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》诗:“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。”这里的夜郎就是指辰州,现在的沅陵一带。 到任的第一件事,便是将王阳明讲学的“虎溪精舍”,改为虎溪书院,增建讲堂“当仁堂”六楹,翼以号舍,“教诸士以同仁之学”(《辰州府志》)。对于书院教学经验,他还是有发言权的。更为可喜的是,在此期间他接到了王尚廉的喜报,在庚午(1570)乡试秋闱中一举上榜,成为名副其实的举人;“学优则仕”嘛,将来王尚廉也是要补缺进入仕途的,徐廷绶给王尚廉写了回信,除道贺外还询问了“五峰书院”的近况,这些年,他内心始终牵挂着书院,牵挂着那些学生,书院凝聚着他的心血、他的寄托、他的希望。 在辰州期间,徐廷绶特意去拜谒了二酉山“藏书洞”,尽管路途艰险,曲折难行,他仍然义无反顾去了。这便是他留给我们的那首五言律诗,《宿舡溪拟游偏崖不果》: 古驿船溪上,停鞿正夕阳。 觅幽怜洞远,搜句引杯长。 窗月窥人瘦,盆兰入梦香。 角声催早发,草树共云黄。 他来到辰州古驿站船溪,恰好是夕阳落山的傍晚时分,没奈何只能暂且住下,夜宿驿站。这里的驿站还是太祖于壬戌年(1382)设置的,面对着驿馆、栓马场、下马石、风雨桥、茶楼等遗迹,“觅幽怜洞远”,此“洞”当指二酉山“藏书洞”。相传秦始皇“焚书坑儒”,文化遭遇空前浩劫,这时候,一个叫伏胜的博士官,挺身而出,冒着灭族的风险,悄悄抢出二千余卷书简,分装了五车,偷偷运出咸阳城,一路往南奔走,陆车水舟,经洞庭,转沅水,逆西水而送达“鸟飞不渡”的二酉山山洞,将这些经典书籍藏匿洞中,此后,这个山洞成为中华文化薪火传承的圣地,徐廷绶作为辰州最高长官,朝拜二酉山“藏书洞”,不失为是对文化的一种尊崇。

▲二酉山“藏书洞” 多年以后,他辰州任满离开时,途经嘉鱼夜宿孤舟之上,给王尚廉写了一首诗,题为《夜泊嘉鱼》: 扁舟依曲浦,短烛共残更。 宦味秋江水,乡愁旅雁声。 浪花频聚散,月色自虚明。 检查平生事,风涛夜不惊。 徐廷绶与王尚廉不时有书信往来。这首诗应该写于秋季的扁舟之上,夜泊嘉鱼曲浦。秋夜清冷,短烛伴着残更,江水悠悠,小船晃晃,宦迹漂萍,羁旅乡愁,何时才能归故乡?这样的心绪谁人能解?江水拍打着小船,时聚时散;乌云遮挡着月光,时暗时明。我回首自己的生平往事,坦然面对这秋江的风涛。 徐廷绶离任辰州是在万历三年(1575),之后出任陕西按察使,掌一省之刑名,官至正三品,是真正意义上的提刑官。 廷绶心里清楚自己的身体已经大不如前,北方的气候和水土不适合他。他累了,他想回去了,回到家乡的五峰书院,回到教师的讲席,回到学生们中间,家乡的山水和学生的面容,才是治愈自己的良药。 教育是一种世代的累积。我们每一个人内心都有一颗善良的种子,而让它生根发芽,茁壮成长,却需要后天的浇灌培育。徐廷绶清楚教师这个称呼背后蕴藏的使命感、责任感以及归属感,他的归宿属于“五峰书院”。 徐廷绶卒于万历戊寅(1578),致仕后居家三年,讲学三年,享年64岁。其弟子王尚廉后来补缺江西抚州宜黄知县,清正廉洁,百姓交口称颂。王尚廉应该算五峰书院走出来的学子,从他身上可以看出徐廷绶的影子。

|